供銷合作社農產品流通模式優化路徑探討

錢昭英 副教授 徐大佑 教授 通訊作者

(貴州財經大學 貴州貴陽 520025)

我國作為一個農業大國,“三農” 問題一直是影響我國經濟發展的最大問題。作為聯結農戶生產與市民消費的樞紐,農產品流通效率直接影響我國農業的健康發展。近年來,學者們對我國農產品流通模式研究較多,取得了不少成果,而對供銷合作社農產品流通領域研究甚少,已有研究僅集中在極少的省市,至今尚未有學者對供銷系統農產品流通模式的發展狀況進行報道。因此,本文從供銷合作社農產品已有的流通模式著手,分析其特點、發展現狀及存在的主要問題,在此基礎上給出其優化路徑,以期為促進我國農產品流通業健康發展提供參考。

流通模式及發展現狀

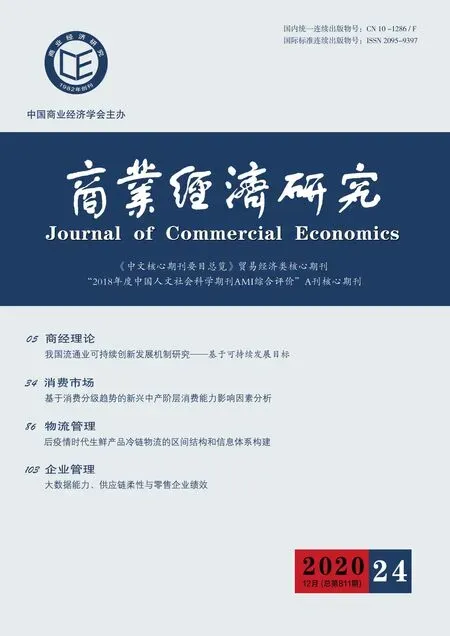

(一)批發模式

如圖1 所示,在該模式中,農產品批發市場在整個流通體系中處于核心地位,是聯結億萬小規模生產者(農業散戶、合作社與加工企業等)與大量消費者(零售商、企業、學校、市場等)的重要樞紐,承擔著農產品集中、分散及價格形成等功能。

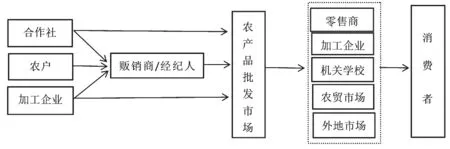

近年來,供銷合作社很好利用改革的機遇,升級完善原有批發市場,建設新型農產品收集市場、倉儲設施、現代物流中心,打通流通 “最初一公里” 和 “最后一公里”,集中力量解決 “買貴賣難” 問題,努力開發批發市場在保障農產品安全供應、增進農民收入等方面的重要功能。如圖2 所示,2010 年到2015 年期間,供銷系統農產品批發市場交易額緩慢降低后快速增長,每年占其總交易額的比重均在60.0% 以上,2015 年高達88.1%,2016 年至2018年雖有所下降,但仍處于主導地位。

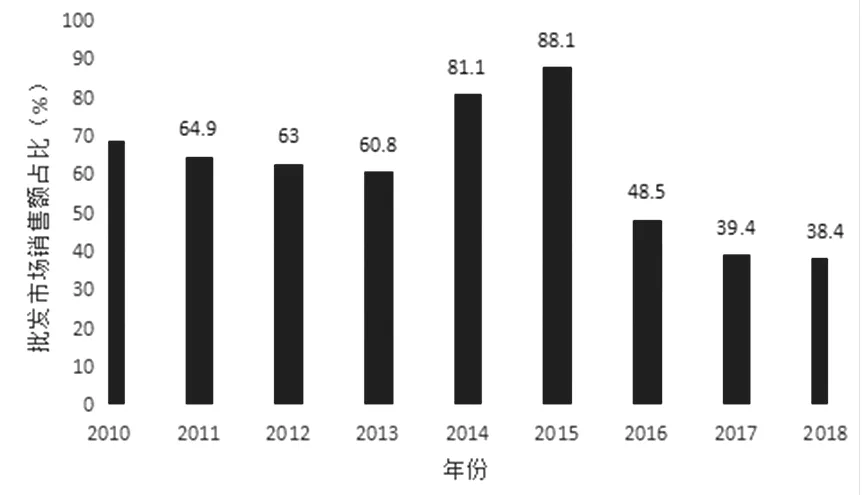

(二)以超市為主體的 “農超對接” 模式

如圖3 所示,在該模式中,大型或連鎖超市與農戶、農民合作社、企業等通過直接對接、共建基地等方式實現的農產品流通模式,由超市決定農產品終端價格。近年來,供銷合作社系統已逐步探索出多種 “農超對接” 模式, 但由于受到農產品種類、合作社規模、資金實力、物流水平、超市面積與冷藏能力等限制,很多超市采用該流通模式的積極性不高,供銷合作社 “農超對接” 整體發展較為緩慢。

圖1 以批發市場為主體的批發模式

圖2 農產品批發模式交易額占比

圖3 以超市為主體的 “農超對接” 模式

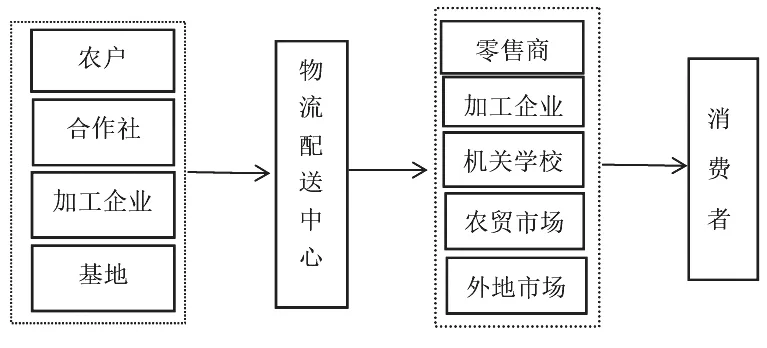

(三)以物流企業為主體的 “產銷對接” 模式

如圖4 所示,在該模式中,某些物流公司逐漸發展為農村第三方物流,專門從事農產品儲運加工及流通,直接把生產者和零售商聯系起來,提高了流通效率,節約了流通成本。但由于合作社規模,物流人才及冷鏈基礎設施等限制,供銷合作社該種流通模式仍處于初步發展階段。

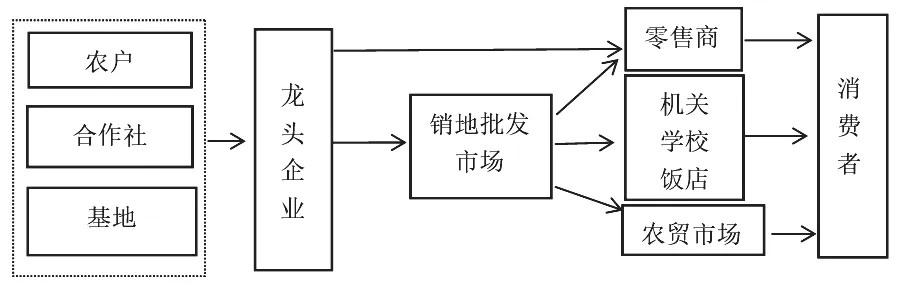

(四)以龍頭企業為主體的一體化模式

如圖5 所示,該模式是由部分農產品加工與銷售企業與農戶或合作社簽訂長期供貨合同或直接從種植基地發展壯大,形成一定區域內龍頭企業。龍頭企業根據市場需求對農產品進行不同程度的加工,農產品經加工后可由龍頭企業直供超市機關、農貿市場等。該流通模式一般由企業選擇原料開發深加工產品,并可直供直銷,大大提高了農產品流通效率。近年來,供銷合作社農產品加工龍頭企業數量有一定程度的增加,但由于農產品規模化生產不足導致現有龍頭企業規模和實力有限,供銷合作社該種模式仍處于緩慢發展階段。

(五)以電商為核心的流通模式

如圖6 所示,該模式是在農產品流通中使用電商系統及互聯網技術,以實現買賣雙方的網上交易及消費者對農產品的電子支付,并可使交易雙方及時了解農產品市場有效信息,提高農產品流通效率。該流通模式主要特點是有賴于完善的物流配送系統,由于農村地區冷鏈物流發展的滯后,鮮活農產品一般不適用此模式,目前供銷合作社該模式處于初步發展階段。

現有農產品流通模式存在的問題

由上所述,當前供銷合作社農產品流通主要以批發市場為核心的批發模式為主,而 “農超對接”“產銷對接”、龍頭企業一體化模式及電子商務等現代化流通模式發展不足,由于當前供銷合作社現代化農產品流通模式尚不是主流,這在一定程度上阻礙了農產品的流通。現有模式主要存在如下問題。

(一)流通主體組織化程度不高

實踐證明,分散的農戶需要供銷合作社加大組織力度和引導力度,以提高農民進入市場的組織化程度,但目前供銷合作社對于農民的引導、組織和服務水平有待加強。農民專業合作社整體看覆蓋度高,但規模較小,以村、鎮為單位形成的合作社占比較大,從人員及土地上看現有專業合作社均難以形成規模效應。在部分偏遠的西部山區,由于信息閉塞,農戶對于專業合作社的了解不足,限制了專業合作社的發展壯大,少數地區甚至連村級的合作社都尚未形成。

(二)流通信息化水平偏低

一方面,供銷合作社在農產品需求的品種、數量、價格等重要信息的收集、處理、傳遞及利用等環節缺位,使大部分農民獲取及時有效的農產品生產、加工及銷售相關信息渠道偏少,最終導致農戶盲目性生產,產銷對接困難,農民利益受損較多。另一方面,由于信息不對稱,加之農戶自身文化程度不高,利用市場信息的水平偏低,盡管某些農產品需求旺盛,市場價格上漲,農戶也只能選擇將農產品低價賣給中間商,最終導致流通利益的錯位。

(三)物流人才質量欠佳

一方面物流人才分布不平衡,經濟發達地區或大型企業對物流人才有較高的吸引力,而在經濟欠發達城市農產品物流專業人才缺失嚴重。另一方面,隨著農產品電子商務的逐步發展,從事農產品物流的工作的人員不僅需要具備良好的物流管理能力,還需掌握農產品保存、運輸相關的知識與技能。根據本研究調查結果,當前供銷合作社擁有專業的物流團隊及物流人才的農產品流通企業與單位僅占極少的比例,嚴重阻礙了農產品電子商務物流的發展。

圖4 以物流企業為主體的流通模式

圖5 以龍頭企業為主體的流通模式

圖6 以電子商務為核心的流通模式

(四)網絡優勢利用不足

目前供銷合作社 “點多、面廣、線長” 的網絡優勢并沒有得到充分利用。一方面,供銷合作社對大型商場、綜合超市、倉儲超市、大賣場等網絡資源整合不足;另一方面,對農產品供應鏈成員(包括農民、產地、加工企業、各層次的經銷商)之間,供應鏈和其他生產經營組織之間,以及其他社會組織、行業協會、政府等之間的關系協調不足,農產品經營規模不足,難以將小農生產與廣大市場消費聯系起來,創建穩定的銷售市場,促進農產品生產與消費的有機統一。

供銷合作社農產品流通模式優化路徑

(一)推廣并壯大農民專業合作社

加強宣傳與推廣合作經濟組織相關知識與政策,提升農戶參與及興辦合作經濟組織的意識,對各類合作經濟組織的成員定期給予農產品生產、加工與流通等相關知識的指導與培訓;積極引入大型龍頭企業,組織興建 “龍頭企業+ 農戶+ 專業合作社” 模式的專業合作社,通過股份制將專業合作社各成員形成利益聯盟、命運共同體,使龍頭企業、專業合作社與農戶的利益緊密相連,以改變現有合作社,合而不作的松散結構,大大提高農業散戶的市場競爭力;以縣供銷合作社為載體,構建縣、鄉、村縱橫交錯的網絡體系,組建全縣農民合作經濟組織聯合體,有效指導合作經濟組織融入大市場,參與大流通。

(二)加強農產品流通信息體系建設

首先,供銷合作社可充分利用其遍及全國的網絡優勢,建立健全有效連接城鄉、政府、供銷商、市場、消費者的農產品流通信息體系,充分利用各類媒體平臺(如網絡、電視、移動終端、報紙、廣播等)及時報道與發布,以實現流通主體對各類信息資源的共享共用,及相關人員對流通各環節的實時跟蹤與有效管控。其次,應充分發揮全國性協會的作用,為供應商提供全面精確的農產品需求信息,為消費者提供質優價廉的農產品資源。最后,供銷合作社還可建立有效的農產品信息監控機制,以便對所收集的信息進行有效的甄別。

(三)提高欠發達地區物流人才質量

供銷合作社可通過招錄、調任、公開遴選、市場選聘、專家及團隊引進等靈活多樣的方式引進一批農產品流通相關亟需人才,尤其是熟悉現代流通、合作金融、經營管理、農業科技、電子商務、合作社法律等領域的專門人才。經濟不發達的地區要通過提供優惠政策大力引進人才,加強自身隊伍建設,改進培訓方式方法大規模培養人才,可以通過和知名企業合作,培養優秀的物流團隊。發揮供銷合作社職業院校的作用,通過傳統商貿教育和涉農特色專業,培養農產品物流人才。

(四)充分利用網絡優勢并強化資源整合

充分發揮供銷合作社合作組織的優勢,帶動各區域農戶實施標準化、集約化、規模化生產,組織引導各地龍頭企業、農民合作社、科研院所積極探索,通過成立各類產業聯盟,促進農產品的流通;充分發揮供銷合作社行業協會的作用,通過凝聚各地農戶、農民合作社、龍頭企業及科研機構等各產業主體,促進博覽會、展銷會及交易會等平臺的搭建,增強各地區農產品交流,促進農產品產銷對接。

以供銷合作社遍布城鄉的網點為依托,運用 “互聯網+ 流通”,大力發展農產品電子商務,加快完善“供銷e 家” 電商平臺功能,充分發揮平臺的引領帶動和資源整合作用,積極與系統對接,構建全國供銷 “一張網”。