以流域治理為目標導向的城鄉過渡區污水處理廠設計

李一龍

(中國中元國際工程有限公司,北京 100089)

隨著我國城市化進程的發展,城市邊界向外圍擴展,毗鄰鄉村地區的土地利用性質逐漸從農業區轉變為工業區、商業區、居住區以及其他職能,形成一種土地利用、社會和人口特征的獨特的過渡區域,稱為城鄉過渡區。該區域具有城市和鄉村的特征,是城鄉互相包含、互有飛地和犬牙交錯的地域。復雜的用地性質和高速的城市化進程,造成了嚴重的環境問題,其中,流域污染問題逐漸成為影響和限制可持續發展的重點因素之一。截至2016年底,全國共建設運行污水處理廠3 991座,污水處理能力達到1.73億m3/d,其中,北京共建設運行污水處理廠85座,污水處理能力為672萬m3/d,總污水處理率達到90%,但城鄉過渡區、鄉鎮、農村的污水處理率并未得到有效提升。根據《北京市進一步推進污水處理和再生水利用三年行動方案(2016年7月—2019年6月)》的要求,區縣政府同時編制農村污水治理規劃,以“城帶村、鎮帶村、聯村、單村”等方式解決農村的污水收集處理問題。事實上,我國大部分流域跨越城市、城鄉過渡區和農村,河道水質也隨著鄉鎮地區的城市化轉變而愈發污染嚴重。在流域治理項目中,應充分認識城市、鄉村及城鄉過渡區的差異,研究排洪安全、景觀營造及截污治污問題[1],做到一河一策。一般城市河道的污染源較為單一,城鄉過渡區河道兼具城市和農村河道的特點[2],緩解水質的惡化應優先做好外源性污染防控措施,如管網改造、污水處理等。污水處理中工程規模、設計工藝及運行策略根據城鄉過渡區的特點進行計算和優化。本文以北京市某城鄉過渡區流域治理工程為例,介紹了污水處理設施的設計和應用,為同類型地區在高水質排放要求下的污水處理設計提供參考。

1 項目概況

北京市某流域治理工程的范圍主要為該流域南部,河道全長為27 km。該河道是區域重要的行洪排水河道,也是主要的污廢水受納水體。根據調查,該水體年納污量巨大,大部分污水未經過妥善的處理直接排入河道,導致水污染嚴重、水質惡化、水體黑臭、周邊景觀環境惡劣。流域附近主要為村鎮居民聚居地,同時混雜部分工業區、養殖業區、農業區等。近年來,流域周圍局部城市化片區進行了排水分流制改造,但大部分村鎮排水采用合流制渠道,部分區域僅有簡易的排水溝渠。現狀污水排放口較分散,污水不便集中收集。污染源主要為生活污水,其余為少量的工業廢水、初期雨水徑流和其他污染。工業廢水通過管道排入河道,導致重金屬、油等嚴重超標,流域周邊的農田遭受污染。其他污染包括農業污染、禽畜業養殖污染等。城鄉過渡區域既具有現代城市的特性,又具有傳統農村的特征。

2 工程規模

2.1 污水量

污水量的預測一般以過去多年的統計資料為依據,以未來用水的趨向、經濟條件、人口變化、資源情況等為條件,結合上位規劃給出的人口調查數據、用水標準、污水收集率等指標,在用水量數據的基礎上乘以相應的系數得出污水量及工程規模。車建明等[3]研究表明,城市發展區由于外來人口較多,人均用水量較高,如大興區約為111.43 L/(人·d),為全市城鎮總體用水水平的1.24倍。事實上,城鄉過渡區的用水量和污水量高于單一的城市或農村居民。結合對村鎮供水情況的實地調查,設計人均日用水量為120 L/d。污水收集率根據管網普及率及用水特點情況取0.8。經計算,日均污水流量為2 200 m3/d。

2.2 截流雨水量

河道周邊區域大部分為合流制管道或渠道。一般合流制管道雨水截流倍數宜為2~5倍[4]。張懷宇等[5]研究指出,增加截流倍數或調蓄量可有效提高雨期的COD污染物截留率,達到或高于傳統的不處理雨水徑流的分流制排水系統的截留率。項目水質指標考核斷面位于河道下游,合流制溢流污染、河道附近的面源污染等均應有效控制。為防治雨季溢流污染,發達國家的合流制系統截流倍數一般為3~6倍。考慮現狀管渠混接情況嚴重,管網分流制改造尚未完成,設計截流倍數考慮取高值,即5倍。雨水調蓄池進水時間宜取0.5~1 h,安全系數取1.1~1.5[4]。設計均取最高值,調蓄時間取1 h,安全系數取1.5。高截流倍數和調蓄池的聯合應用,保證初期污染較嚴重的雨水經過處理后再排入河道,降低雨水溢流頻次。經計算,截流雨水總量為699 m3,設計截流的雨水分12 h進入處理站內,則截流雨水流量為58.3 m3/h。

2.3 工程規模確定

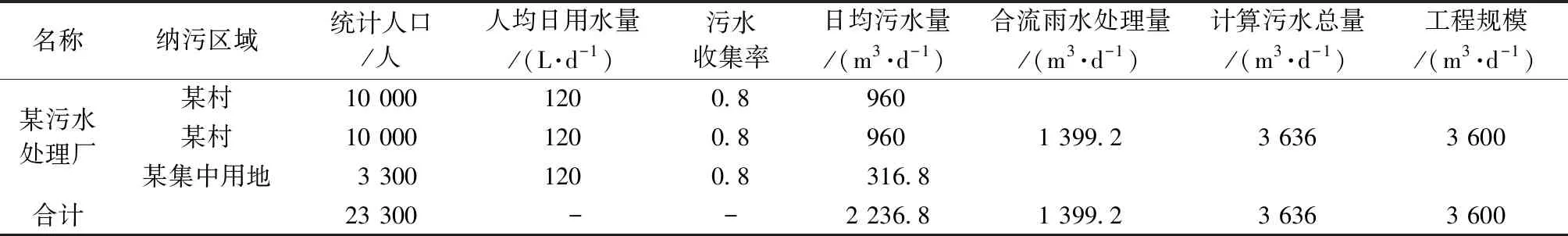

污水處理廠最終規模為污水量和截流雨水量之和,如表1所示。

表1 某污水處理廠工程規模Tab.1 Design Capacity of WWTP

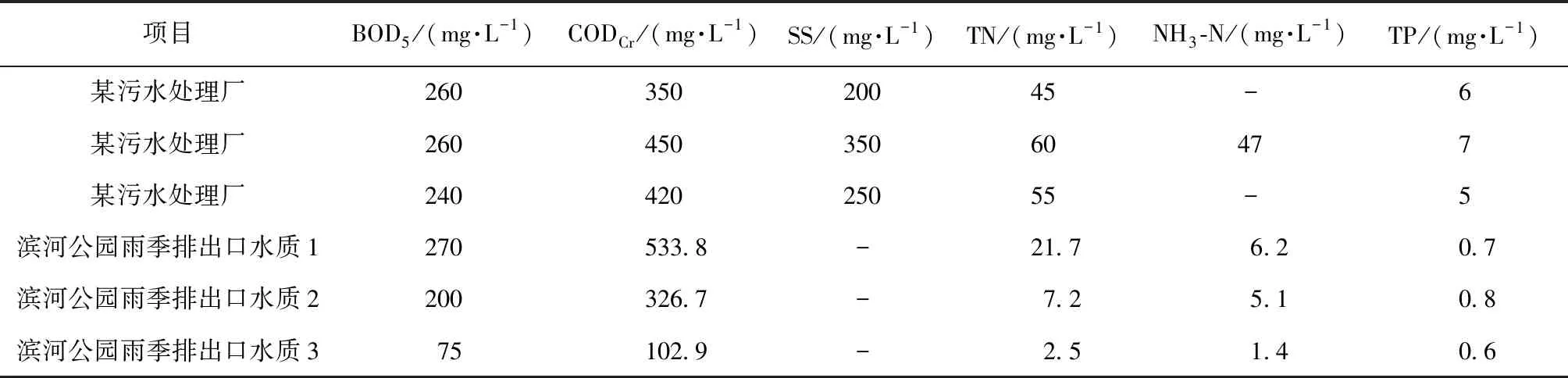

3 設計水質

設計水質是污水處理廠的基本參數,對工藝流程、設計參數和運行策略均有指導性意義。一般根據實地調查水質資料或鄰近類似污水處理廠的水質資料分析后確定。污水處理廠進水主要為城鄉生活污水,包含少量工業、農業、養殖業廢水,水質特點為可生化性良好,B/C較高,水溫夏季為18~24 ℃、冬季約為14~16 ℃。綜合考慮附近已建的3座污水處理廠設計進水水質和濱河公園的雨季排出口水質(表2),水質保證率取90%,擬定設計進水水質。污水處理廠附近河道水質考核斷面要求達到準IV類水體標準,設計出水水質按照北京市地標《城鎮污水處理廠水污染物排放標準》(DB 11/ 890—012)中B標準執行。設計進出水水質如表3所示。

表2 已建污水處理廠設計進水水質及濱河公園雨季排出口水質Tab.2 Influent Water Quality of Exsiting WTTP and Effluent Water Quality of Riverside Park in Rainy Season

表3 設計進出水水質Tab.3 Design of Influent and Effluent Water Quality

4 工藝流程

設計出水水質為準IV類,對工藝的去除率和穩定性提出了更高的要求。根據調查,城鄉過渡區污水水質各項指標均劣于其他地區,且水質水量穩定性較低。蔣嵐嵐等[6]研究表明,MBR工藝生物池的高污泥濃度和膜的高效截留作用使其對水質水量的變化適應能力強,抗沖擊負荷能力強,且冬季低溫影響較小。從污染物去除率、建設運行費用、占地面積、出水要求等方面綜合考慮,適宜采用MBR工藝處理[7]。

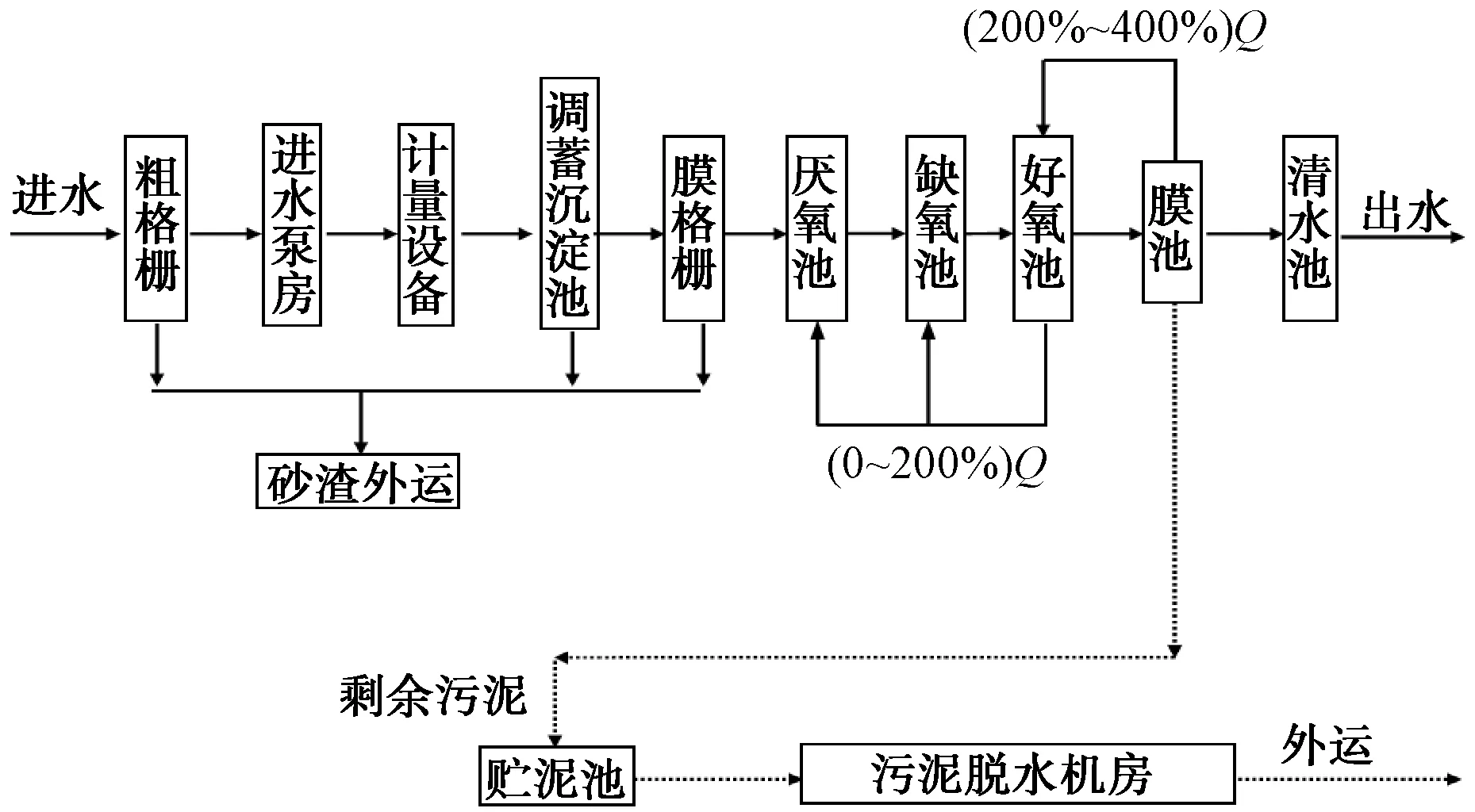

污水處理廠采用改良AAO+MBR工藝,具體流程如圖1所示。污水通過粗格柵,在此攔截污水中較大雜質。然后由污水泵提升,進入沉淀調蓄池,調節均勻合流水量,并進行沉淀初步去除污水內的雜物及懸浮物等。后由二次提升泵送至膜格柵(生物池頂部)進一步去除水中細小雜質,重力流入生物池。污水經過厭氧區、缺氧區、好氧區去除各類污染物后,進入膜池,膜池出水經自吸泵送至清水池消毒,達到排放水體的要求,最終尾水排入河道。生物處理產生的剩余污泥由剩余污泥泵提升至貯泥池,然后進入濃縮脫水機進行濃縮脫水,脫水后泥餅外運處置。

北京農村、城鄉過渡區的污水處理設施采用MBR工藝的比例超過50%。工藝的主要導向因素為排放標準高于國標、占地面積限制和地區技術推廣程度。絕大部分MBR工藝采用國產中空纖維膜,實際運行中多發生膜絲纏繞、斷裂,低溫下膜產水量下降、膜壽命減少、清洗頻率增加等問題。不考慮膜產品質量因素,膜組件產生問題的工藝原因主要為預處理不到位、膜低溫下跨膜壓差增大性能不佳、排泥不暢或清洗頻率不足引起堵塞,各項原因多產生在運行管理階段。鑒于小規模污水處理廠運行管理水平限制,選擇運行管理簡單、水質適應能力較強的平板膜。改良AAO位于MBR前端進行同步脫氮除磷,主要考慮2種極端工況,即冬季時低溫、高污染物濃度,低水量和雨季時常溫、中低污染物濃度波動、高水量。AAO工藝的改良型種類繁多,包括前后置缺氧工藝、UCT工藝、MUCT工藝、Bardenpho工藝、Phoredox工藝等。針對本項目常規工況和2種極端工況,降低建設成本和運行管理難度,仍采用厭氧、缺氧、好氧的傳統排列形式。在好氧池前半部分設置缺氧區,可關閉曝氣、開啟攪拌機切換為缺氧運行,組成MUCT工藝,單獨控制厭氧區、缺氧區的硝酸鹽氮濃度,增強反硝化聚磷性能,提高除磷效率。針對冬季反硝化速率降低,TN難以達標的特點,適當提高污泥濃度,增大膜池混合液回流比,減小內回流比,降低好氧池溶解氧混合液對反硝化的影響。雨季高水量、低濃度,可根據來水情況調節曝氣量,降低回流比和污泥濃度,增加排泥量,節能且延長膜使用壽命。

圖1 污水處理廠工藝流程圖Fig.1 Process Flow Chart of WWTP

5 設計參數

5.1 粗格柵及進水泵房

污水通過2條進水渠道進入裝有粗格柵的格柵間,設備采用1臺回轉式機械格柵和1臺人工格柵,柵條間隙25 mm,污水經過格柵后進入提升泵提升。提升泵設計流量按合流最大時的流量選取,單臺Q=190 m3/h,H=10 m,N=11 kW,3用1備。

5.2 調蓄沉淀池

項目處理規模較小,水質水量波動較大,一般需設置調節池。由于現狀為合流制管道,需考慮截留一定量的雨水進行處理;初期雨水攜帶的雜質較多,需進行初步的沉淀。因此,綜合考慮將調節、調蓄、沉淀功能進行結合,統一設置1座調蓄沉淀池,分2個系列,總停留時間為7.2 h。調蓄池末端設二次提升泵,設計流量按合流平均時的流量選取,單臺Q=75 m3/h,H=11 m,N=5.5 kW,2用1備。

5.3 膜格柵、生物池及膜組合池

污水二次提升后進入生化池上方合建的膜格柵渠。膜格柵渠位于厭氧池、缺氧池上方,采用轉鼓式膜格柵,柵條間隙為3 mm,另一側設置超越渠。污水經過膜格柵后通過管道重力流入厭氧池下部,攪拌后推流進入缺氧池、好氧池。厭氧池、缺氧池設置雙曲面攪拌機,低速攪拌防止沉積,同時對水在池內的流態進行改善。好氧池設微孔曝氣頭,由鼓風機房風機供氣,保證好氧池的供氧效率和處理效果。同時,好氧池局部設潛水攪拌機,可根據情況切換缺氧、好氧狀態。在好氧池和膜池池壁上設置穿墻提升泵,污水經過提升進入膜池,膜池設置浸沒平板式膜組件,污水經過膜過濾,由設備間自吸泵打入清水池。

生物池總停留時間為11 h,其中,厭氧池、缺氧池、好氧池的停留時間分別為1.5、3.5、6.0 h。膜池停留時間為2.4 h。好氧池污泥濃度為8 000~9 000 mg/L,膜池污泥濃度為10 000~12 000 mg/L。膜池至好氧池前端回流比為200%~400%,好氧池至厭氧池或缺氧池前端回流比為0~200%,通過水泵變頻和閥門進行切換或調節。膜池采用平板膜,膜通量雨季取0.62 m3/(m2·d),旱季為0.38 m3/(m2·d),膜有效過濾面積為5 800 m2,單張膜過濾面積為1.45 m2,需膜元件4 000張。單臺膜組件含400張膜原件,共布置10臺膜組件,分2池,每池5臺。清水消毒池及各類加藥池集中設置在膜池另一側。其中,清水消毒池加次氯酸鈉消毒,確保出水余氯,接觸停留時間為44 min。各區域如圖2所示,斜線區域為厭氧池、橫線區域為缺氧池、交叉線區域為好氧池、豎線區域為膜池,斜點劃線區域為清水池等。

圖2 組合池各工藝段示意圖Fig.2 Schematic Diagram of Each Process Section of Combined Tank

5.4 鼓風機房及設備間

設置好氧池曝氣鼓風機及膜曝氣擦洗鼓風機,參數:Q=7.5 m3/min,風壓為75 kPa,N=18.5 kW,2用1備;Q=20 m3/min,風壓為75 kPa,N=45 kW,2用1備。另外設備間布置膜設備配套的產水泵、加藥泵、藥罐及膜格柵沖洗泵、廠區回用水泵等。

5.5 污泥脫水機房及儲泥池

剩余污泥排至儲泥池,儲泥池設潛水攪拌機防止厭氧釋磷。隨后采用離心污泥脫水機進行處理,水力負荷為15 m3/h,固體負荷為100 kg/h,出泥含水率低于80%,污泥統一外運處置。

6 設計優化

6.1 合流制調蓄處理

項目所在地區為雨污合流制管道,污水處理站位于管網末端近河處。考慮到出水指標考核斷面為河道下游,需收集沿岸污染較嚴重的初期雨水。污水處理站規模考慮夏季最高日雨水5倍的截流量,調蓄時間為1 h。高截流倍數和調蓄池的聯合應用保證了初期污染較嚴重的雨水經過處理后再排入河道,有效控制合流制溢流污染,滿足了在各種環境條件、工況下達標排放的設計思路。

6.2 生物池流態

由于項目水量較小,且設置了2個系列,各工藝環節的池體尺寸較小。大型污水處理廠生物池的設計流態一般采用推流式,池型方便布置,且水力流態較易控制。小型污水處理廠一般設計成完全混合式,設置潛水攪拌器控制溶解氧和防止沉積。本項目結合攪拌和流態控制的需求,設計為矩形池體,設置雙曲面攪拌器,形成圓形流態的循環水流,防止池體進出口較近造成的短流。同時,通過控制調節攪拌速度,可以控制溶解氧,確保較好的脫氮除磷效果。實際運行中,厭氧池、缺氧池流態順暢,污泥呈懸浮狀,好氧池進水擴張區呈紊流狀態,池底均布曝氣頭使污泥呈完全混合狀態,總體運行情況良好。

6.3 回流方式及運行策略

AAO及膜池均設置可調節的回流方式,同時好氧池前半部分設置了攪拌和曝氣2種運行工況。沈連峰等[8]研究表明,多功能UCT工藝,可根據季節和水溫變化調整其功能,保證在不同的環境條件下均能達到最佳的運行工況。當系統處于夏季未降雨時,水溫的提高會增強生物池硝化反硝化的效果,相應的可調整好氧池前半部分只開啟攪拌器作為缺氧區,同時減少回流比,節約能源。當處于夏季雨季時,水量因初期雨水的納入較充沛,同時,其他的污染源組分復雜,可能導致進水水質的波動,可根據進水水質和脫氮除磷的具體情況,調整各個階段的回流比,充分利用有限的碳源,加強處理效果。在春、冬季水溫低、水量小但污染物負荷高的時期,為優先保證脫氮除磷效果,可增大回流比,使硝化反硝化更充分,保證出水水質。

6.4 池型池體

污水處理廠所有的構筑物均設計為矩形集成化構筑物,主工藝段和膜格柵集成設置為一個池體。相比常規的生物池池體設計,集成化節約占地、方便施工,同時,充分利用自由水頭,避免多余的提升。另外污水處理廠位于河道附近,地質條件及基礎承載力較差,矩形池體能減少地基處理難度,便于施工。

6.5 平板膜MBR系統

MBR工藝污水處理中應用的主要為中空纖維膜和平板膜。項目采用久保田平板膜,比較平板膜和中空纖維膜的運行特性,平板膜更適合較低的通量和較高的污泥濃度運行[9],其各項特性更適合城鄉過渡區污水處理使用。城鄉過渡區管網系統欠缺、污染源復雜,污水中雜質含量高于單純的城市污水或農村污水,即便經過預處理,也會有毛發、纖維等物體進入膜處理系統,中空纖維膜會導致膜絲纏繞等問題,嚴重影響膜通量和使用壽命。平板膜可以通過氣水混合物在膜片表面的沖刷作用清除各類附著物,延長使用壽命。設計中,膜格柵和細格柵合為一道,間隙采用3 mm,高于中空纖維膜常規采用的間隙,無需設置精細膜格柵,避免傳統中空纖維膜MBR需設置粗、細、精細3道格柵的繁瑣預處理環節。另外,平板膜一般在線清洗即可,設計清洗周期為3~6個月/次,相比中空纖維膜在線清洗較為頻繁、清洗工序復雜,平板膜更適應河道附近設置、相對交通不便的污水處理廠對簡便運行的需求。實際運行中膜格柵較易堵塞,一般情況下使用中壓(P=0.6 MPa)沖洗即可恢復,當堵塞嚴重,液位差大于0.7 m時,需使用高壓(P=12.0 MPa)沖洗。每日平均柵渣量約為0.15 m3。平板膜在實際運行中未出現破損或污堵,產水穩定,在線清洗約4個月/次,單次清洗時間為3 h,藥洗消耗稀釋后的藥劑,單次約為10.2 m3次氯酸鈉溶液(0.6%)及10.2 m3檸檬酸溶液(1%)。

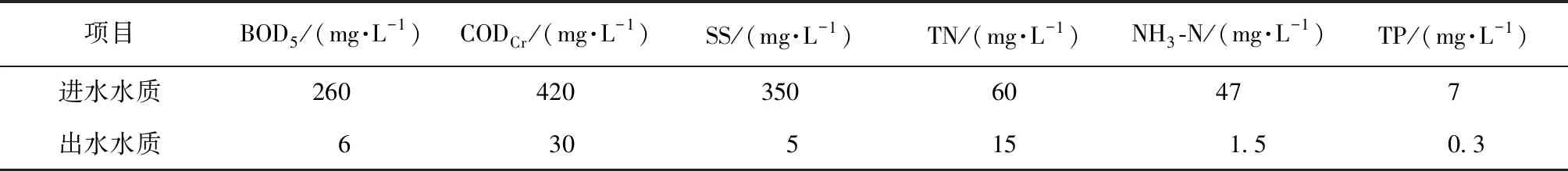

7 處理效果

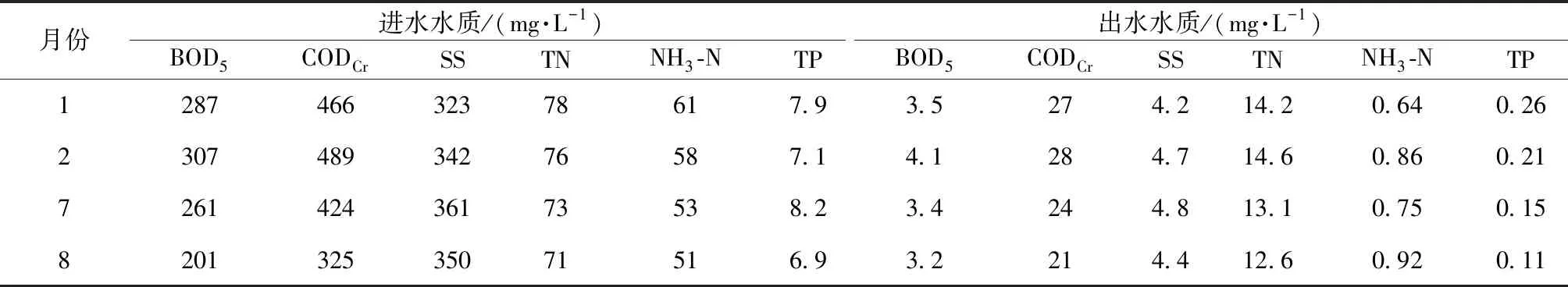

項目在2018年進行試運行,出水各項指標穩定達標。部分進出水水質數據如表4所示。

表4 2018年部分月份試運行平均進出水水質Tab.4 Average Influent and Effluent Water Quality during Trial Operation in Serveral Months of 2018

出水水質在試運行階段完全達到北京市地標《城鎮污水處理廠水污染物排放標準》(DB 11/ 890—2012)中B標準的要求。在7月、8月,由于部分雨水攜帶面源污染進入污水處理廠,進水COD、BOD指標均有所降低,SS、NH3-N和TN無明顯降低。該階段水質BOD/TN降低,同時,氣溫升高加快了反應速率,導致碳源不足。為加強反硝化作用,保證TN達標,運行階段將好氧池前半部分曝氣設備關閉,開啟推流器,增大反硝化反應區;好氧池后半部分曝氣量降低,控制溶解氧在2 mg/L左右,內回流比采用50%回流至厭氧池,100%回流至缺氧池,減少對其池內溶解氧的影響,增強反硝化反應;降低膜池擦洗風機的曝氣量,控制溶解氧在5 mg/L以下,膜池至好氧池前端回流比采用350%,減少回流好氧池溶解氧的影響。調整運行策略后,TN指標平均值在13.8 mg/L,除極少數極端水質情況下投加了少量碳源,其他工況均在無額外碳源的情況下達到了出水標準要求。TP指標在試運行中通過減少厭氧池的回流比,加大膜池排泥量和頻次,在少量投加PAC的情況下達標,固體PAC投加量平均為54 kg/d,污泥脫水用PAM投加量平均為5 kg/d。

8 技術經濟指標

項目總投資為1 780萬元,噸水投資為4 944元/m3。項目直接運行成本主要包括電費、人工費、藥劑費、污泥外運費用、設備維修費等,為1.63元/m3。全廠折舊年限以15年計,總運行成本約為2.82元/m3。

9 結論

城鄉過渡區的流域治理應因地制宜、因河施策。污水處理廠作為末端的水質保障環節,應基于調研資料,根據用水量、管網情況計算污水量,考慮雨水對河道水質的影響來核算雨水收集處理量,進而確定污水處理廠工程規模,進出水水質、工藝流程、設計參數及運行方式等充分結合地區的特點進行設計和選取。運行階段靈活調整策略,采取非工程措施保障出水達標,為其他類似項目設計運行提供參考。