天寶戰爭京觀“大唐天寶戰士冢”

何金龍

大理有兩座“大唐天寶戰士冢”,一座是在市區天寶公園內的“萬人冢”,冢前立有豎刻“大唐天寶戰士冢”的墓碑,左右兩側分別立有明代云南永昌參將鄧子龍“唐將南征以捷聞,誰憐枯骨臥黃昏?唯有蒼山公道雪,年年披白吊忠魂!”及郭沫若“天寶何能號盛唐,南征一再太周張。萬人京觀功安在?千載遺文罪更彰。我愛將軍詩句好,人傳冤鬼哭聲藏。糊涂天子殃民甚,無怪蒙塵到蜀疆”的豎刻詩。此“萬人冢”之稱首見于白居易《新豐折臂翁》一詩,“應作云南望鄉鬼,萬人冢上哭呦呦”。另一座在地石曲村西,又稱“千人冢”。兩者直線相距約6公里。

兩座“大唐天寶戰士冢”已于1993年公布為云南省文物保護單位,但查各種資料,均只言其性質為南詔“收亡將等尸,祭而葬之,以存恩舊”的唐軍陣亡將士合葬墓。那么兩冢的性質及價值難道僅僅只是墓冢而已嗎?

其實郭沫若詩中“萬人京觀功安在”的“京觀”一詞已經道明了“大唐天寶戰士冢”的性質,即“大唐天寶戰士冢”應為南詔時期的“京觀”。然而郭沫若并不是第一個道明之人,最早提到的是《新唐書》,據載,第一次天寶戰爭以鮮于仲通率領的唐軍大敗告終,戰爭結束后,“閣羅鳳斂戰胔,筑京觀”。

京觀是什么?京觀就是某場大規模的戰爭結束后,勝方把敗軍陣亡的大量將士尸體全部集中堆放在一起蓋土夯實而成的高大丘冢,勝方目的是彰顯武力、炫耀國威并震懾敗方,客觀上也減少了瘟疫發生的幾率。筑京觀之舉產生于春秋時期,《左傳·宣公十二年》載:“丙辰,楚重至于邲,遂次于衡雍。潘黨曰:‘君盍筑武軍,而收晉尸以為京觀。臣聞克敵必示子孫,以無忘武功。杜預注曰:‘積尸封土其上,謂之京觀。”

當然并不是所有的敗軍尸體冢都是“京觀”,明末張岱在《夜航船》中提到“京,謂高丘也”,即只有大規模戰爭后遺留的成百上千或成千上萬具敗軍尸體堆成的高丘冢才格外明顯,才可稱為京觀,分散的幾具幾十具敗軍尸體合葬形不成高大丘冢,也不顯眼。

從成千上萬的規模,結合一千多年來一直為后人提及不忘的后續效果及《新唐書》早已有南詔“筑京觀”之載等來看,大理的“萬人冢”“千人冢”兩處“大唐天寶戰士冢”應即是第一次天寶戰爭后南詔所筑的京觀。據傳在蒼山西坡丘千和也有類似的小型墓冢,應為第一次天寶戰爭中欲從西面翻越蒼山進攻南詔都城太和城的王天運率領的唐軍部隊的將士墓冢,但從規模來看它們算不上京觀。

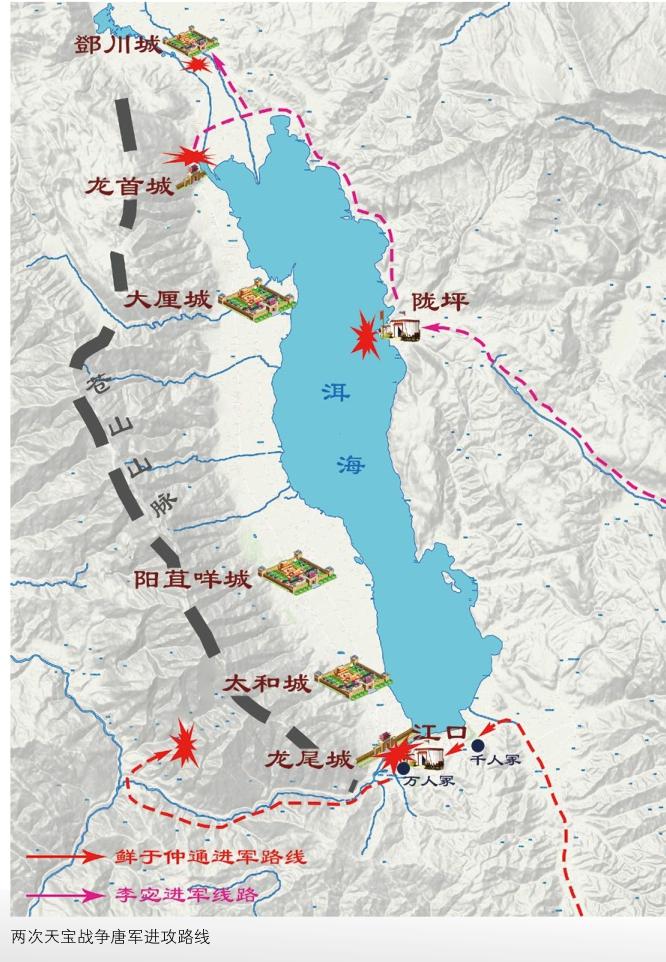

之所以推測“萬人冢”“千人冢”及蒼山西坡丘千和的墓冢為第一次天寶戰爭的遺存是因為第一次天寶戰爭時鮮于仲通的部隊是從西洱河南岸及蒼山西坡向南詔都城太和城進攻,這一區域的唐軍墓冢自然應是第一次天寶戰爭后所筑。

洱海北端的江尾大墓坪及洱海東岸的雙廊、挖色、海東等地也有唐軍陣亡將士的小型墓冢零星分散分布(這些墓冢現已無跡可尋),它們應為第二次天寶戰爭中陣亡的唐軍將士墓冢,因為第二次天寶戰爭時李宓率領的唐軍吸取第一次天寶戰爭從南、西兩面進攻失敗的教訓,改從洱海東、北兩面向太和城進攻(不排除“萬人冢”“千人冢”等兩處京觀對李宓也起到了震懾作用而改變進攻方向的可能),結果反而被南詔與吐蕃南北合圍夾擊,失敗得更慘,這一區域的唐軍墓冢自然應是第二次天寶戰爭后南詔“遂收亡將等尸,祭而葬之,以存恩舊”所筑,從規模來看它們也算不上京觀。

因此,大理的“萬人冢”“千人冢”這兩座大型墓冢應定性為第一次天寶戰爭后南詔所筑的京觀,可稱為“天寶戰爭京觀”,乃勝方南詔彰顯武力、炫耀國威并警示敗方唐軍的有意之作而不僅僅只是墓冢。另就筆者所知,云南境內其他區域目前尚無類似規模的古代敗軍尸體墓冢及“筑京觀”的記載,故大理的“萬人冢”“千人冢”乃是云南唯一的古代京觀遺存,也是國內現存尚不多見并且時代又較早的古代京觀遺存之一。

(作者為云南省文物考古研究所研究員)