莫把酒壺當唾壺 對傳統認知的“唾壺”再認識

袁宏磊

傳統觀點將流行于三國至中唐時期的一種盤口、細頸、垂腹或鼓腹、平底或圈足的器物定名為“唾壺”或“唾盂”,認為其功能主要是承接唾液、痰、漱口水,并逐漸演變成了渣斗。唾壺這一名稱似已成為共識,然而仔細分析,卻存在多處疑點。

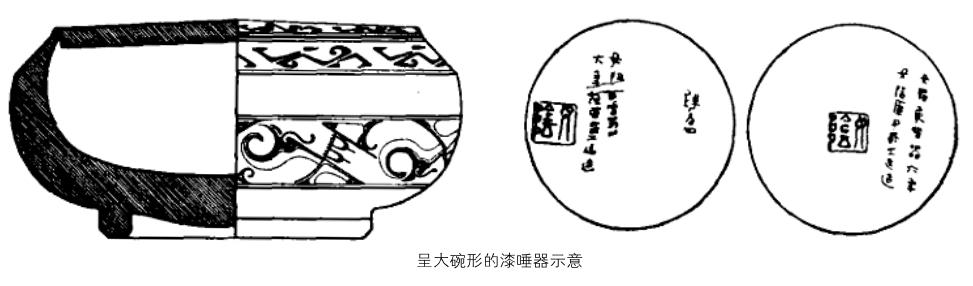

筆者在對此類器物資料進行整理時,沒有找到確鑿的證據證明其就是文獻上記載的“唾壺”。西漢早期汝陰侯夏侯灶墓葬中出土了2件漆器,底部烙印“女陰侯唾器六年女陰庫?工延造”和“女陰”等銘文,但漆“唾器”呈大碗形,與此類器物在器形上差異較大。

深入觀察和分析此類器物的造型特點及發展演變規律,不難發現其與唾壺的功能之間存在著矛盾。

首先,此類器物的造型設計不合適作唾壺。盤口內的孔直徑較小,不方便漱口水進入,而唾入有粘性的唾液或痰則更為困難,很容易粘滯在盤口,這樣既不衛生也有礙觀瞻,清理起來也極為不便。浙江省博物館展出的一件定名為“東晉德清窯黑釉唾壺”的器物,頸部上寬下窄,呈倒梯形,頸與腹的連接處幾乎為直角,即便使用工具,也無法清理到腹部內壁,唯有注入清水后用力搖動壺體,采用蕩涮的方法才能傾出穢物,而對于粘性較強的痰,這種方式未必能清洗干凈,所以用此類器物作唾壺,既不好用,也不好洗。

其次,此類器物的演變規律與唾壺的功能不相符。此類器物從西晉始有,至中唐消失,總的變化趨勢是盤口由大變小,口沿由矮變高、由垂直變外撇,頸部由粗變細,特別是盤口中心的孔徑越來越小。假設其為唾壺,早期的設計缺陷不但沒有解決,反而變得越來越不實用,這種器形演變與實際功用背道而馳的現象不符合器物發展規律。

張東先生早已考證出此類器物并未演變成渣斗,筆者也同意這一觀點,但既然與渣斗沒有必然的聯系,那么它演變成了何種器物呢?或者說它的代替品是什么呢?在人們漱口和吐痰的習慣沒有改變的情況下,而“唾壺”卻無故的消失了,這個道理是講不通的!

或為酒器

因此,該器物可能不是唾壺,文獻中記載的唾壺另有他物。那么它是什么?又有什么功用呢?雖然在文獻記載中沒有找到明確的答案,但通過深度分析有關考古發掘報告,再結合壁畫資料和器形研究,還是能梳理出一些線索,幫助我們找到答案。

考古發掘報告將此類器物稱為唾壺、唾盂、渣斗、盂、盤口壺和壺等不同名稱,為便于論述,這里統一稱其為盤口鼓腹壺。筆者收集梳理了30座出土此器物的墓葬資料,可將與盤口鼓腹壺相關的隨葬品按功能劃分為八類:

A.盛酒或盛裝其他液體的器具:盤口壺、雞首壺、罐、瓶等

B.飲酒器:耳杯、杯、盞、高足杯和小碗等

C.食器:碗、盤等

D.盥器:洗

E.香具:熏爐、博山爐

F.燈具:燭臺、燈

G.盛裝物品的器具:缽、盒等

H.其他:鐎斗、虎子等

經對比可知,盤口鼓腹壺與A類同出一墓的有23例、與B類有14例、與C類有13例、與D類有2例、與E類有4例、與F類有4例、與G類有11例、與H類有4例,值得注意的是,與A、B類同時出土的也多達11例,說明它與酒器的關系相對密切。

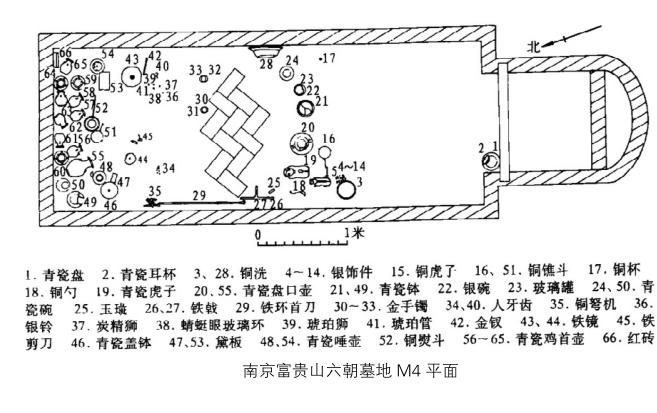

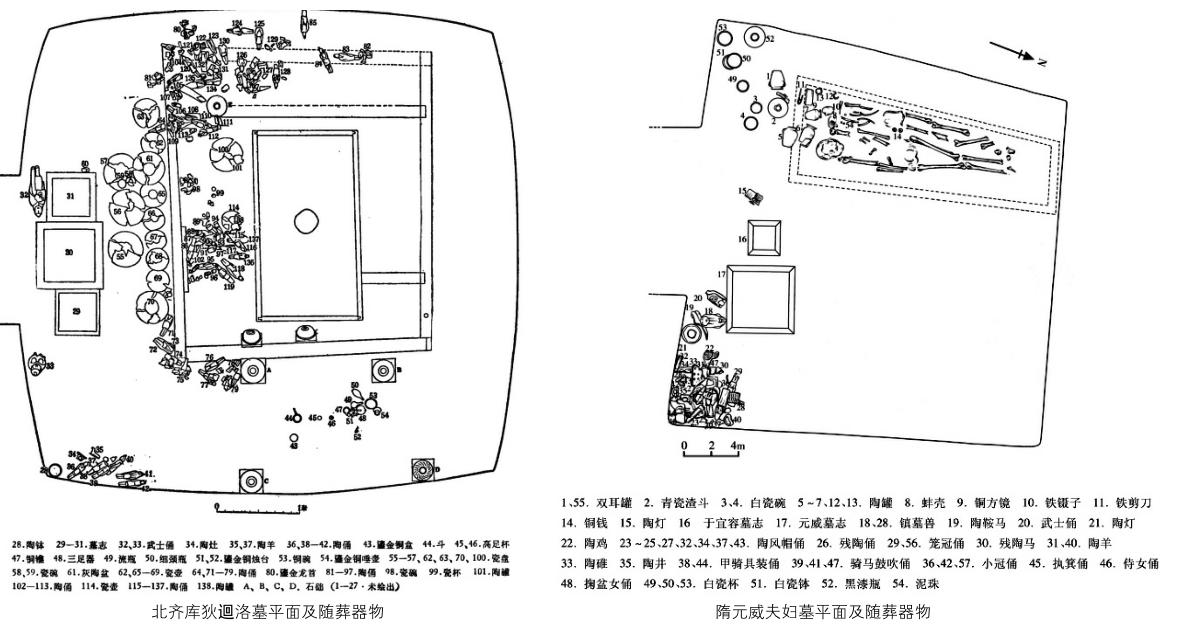

在墓葬中,盤口鼓腹壺出土位置的附近多出土有盤口壺、雞首壺、瓶、罐、盞、碗、缽等。南京富貴山六朝墓地M4出土了2件青黃釉盤口鼓腹壺,分別位于墓室盡頭的東、西兩端,東側的盤口鼓腹壺附近有一個黛板和數個雞首壺,西側亦然,并多了青釉碗缽。山西壽陽北齊庫狄迴洛墓內的一件鎏金銅質盤口鼓腹壺附近依次是銅碗、銅細頸瓶、銅流瓶、銅三足器、銅燭臺、銅鐎和銅高足杯。咸陽隋代元威夫婦墓內,盤口鼓腹壺放置在靠墓主頭部的棺外,附近器物有雙耳罐、白瓷碗、白瓷杯、白瓷缽和黑漆瓶。這樣的位置關系體現出盤口鼓腹壺與酒具應該有著密切聯系,或為一類,亦或是一組。

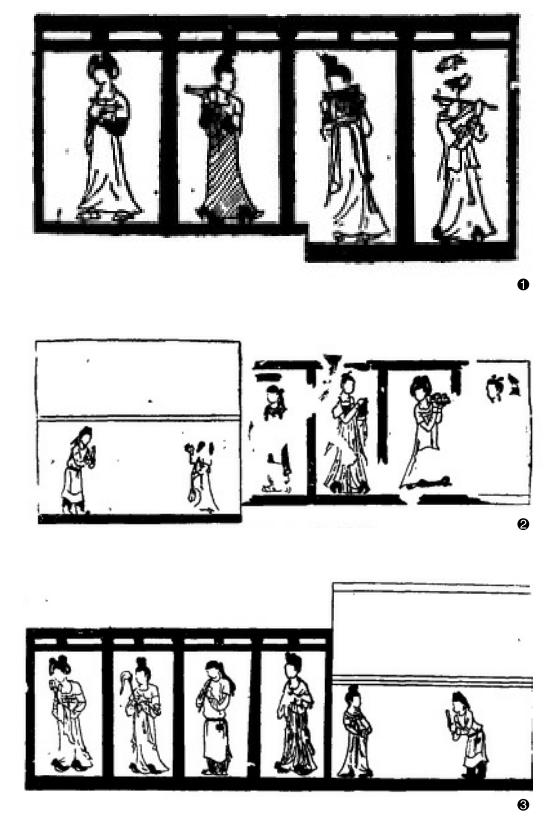

1956年,西安羊頭鎮李爽墓出土了25幅壁畫,其中16幅保存比較完整。墓室北壁東起第四幅壁畫是一位頭梳雙髻,上衣紅衣,下穿泛綠色長裙,雙手捧盤口鼓腹壺的侍女,有學者將其稱為“侍女捧唾圖”,若是將李爽墓室的壁畫切割成獨立的16幅,對每一幅做個體研究,定其為侍女捧唾圖是不容易引起疑問的,但如果對壁畫進行整體觀察和分組研究,情況是什么樣呢?首先,分析這幅壁畫與周邊壁畫的關系。捧盤口鼓腹壺侍女的東側,即北壁第三幅壁畫,繪一侍女捧一方盤置右肩上,盤內放著四個杯子;北壁第一、二幅壁畫均為女樂畫。捧盤口鼓腹壺侍女的西邊,即西壁第一幅壁畫漫滅不清;西壁第二幅壁畫,繪一侍女捧一圓盤置左肩上,盤內放六個杯子。從幾位侍女的位置看,她們之間應當存在著相互補充或彼此配合的關系,唐代壁畫的內容多來源于真實的生活,現實中捧盤口鼓腹壺的侍女應當是與捧盤(盤內放置杯)的侍女配合成組,共同服侍主人。除位置關系外,還應關注她們的形象特征,捧盤口鼓腹壺的侍女與西壁第二幅壁畫捧圓盤侍女的雙髻發型和衣裙樣式完全一樣,唯衣裙的顏色搭配有別(東壁第六幅壁畫執團扇侍女雖然也梳雙髻發型,但其裙子的上方有一系帶,袖口寬大,與其他兩位雙髻侍女無系帶,窄袖口還是有區別),說明她們的年齡、地位相似,所承擔的服侍內容也是相似的,并有一定的關聯。既然確認了這名侍女主要負責盤內飲酒用的杯子,那么另一名侍女就有可能負責斟酒工作,所捧的應當是酒壺。

沿著酒壺這一思路,就比較容易理解其造型特點與功用之間的關系,當用它向杯內斟酒時,一手可握住較細的頸部,另一手托底,操作便捷而且穩定,清理時只需注水蕩涮,倒出晾干即可。從器形的發展演變看,其實用性有所提升,國家博物館展出的南朝青釉印花盤口鼓腹壺和山西汾陽北關村梅淵墓出土的青釉盤口鼓腹壺均配有蓋子,主要是為了確保壺里的酒免受外物的污染,隋唐時期盤口的直徑變小,邊緣加高并外撇,更便于放置內嵌式的壺蓋。晉詩中如“提壺接賓侶,引滿更獻酬”(陶潛《游斜川》),盛唐時期詩如“花間一壺酒,獨酌無相親”(李白《月下獨酌》)等句所說的壺,應當就是這類酒壺。中唐時期,注子或注壺開始廣泛使用,盤口鼓腹壺很可能被這種更為實用的器皿所替代,迅速消失了。

通過以上的分析研究,筆者認為這種盤口鼓腹壺不是承接唾液、痰和漱口水的器物,而應該是一種酒器,常與瓶、壺、罐、杯、盞等配合使用,主要的功能是用于斟酒,后被注子或注壺代替。因此,將其定名為“唾壺”實為不妥,或可名為“盤口酒壺”。

(作者為西安市文物局工作人員)