東平湖區上游河段水質評價與影響因素研究

郭瑩瑩,劉曉瓊,馬 睿

(1.泰安市水土保持生態環境監測站,山東 泰安 271000;2.岱岳區勝利水庫管理中心,山東 泰安 271000)

本研究在對東平湖區上游水質現狀和變化特征分析的基礎上,研究水質變化程度與社會經濟之間的關系,為大汶河流域水污染治理和生態環境改善提供參考。

1 研究區概況

大汶河主流發源地位于淄博市沂源縣山南麓的沙崖子村,由東向西流經萊蕪、泰安、濟寧,在泰安市境內河段長144.53 km,流域面積6 457.2 km2,占全市面積的83.2%,在東平縣馬口注入東平湖。東平湖區上游河段研究范圍為泰山區、岱岳區、新泰市、肥城市、寧陽縣5 個縣(市、區),多年平均天然年徑流量為9.72 億m3,相應年徑流深為171.9 mm,年均降水量697 mm,汛期為 4~9 月份。

2 研究方法

采用地圖疊加法、模糊數學法相結合,依據大汶河水文站點監測斷面的水質數據,進行水質綜合評價,通過主成分分析法、灰色關聯分析法研究影響因子的貢獻率和關聯度分析,并運用GM(1,1)模型,進行東平湖區上游河段未來 5 年水質指標預測。

3 數據來源

本研究水質數據選取大汶口水文站、戴村壩水文站2008 年1 月至2017 年12 月監測斷面數據,由泰安市水文局提供,監測和試驗均符合《地表水環境質量標準》(GB 3838—2002),人口和GDP 等社會經濟數據來源于山東省統計年鑒和泰安統計年鑒等。

4 結果與分析

4.1 水質分析

為保證水質數據的完整性和一致性,選取氨氮(NH3-N)、總磷(TP)、五日生化需氧量(BOD5)、化學需氧量(COD)4 項常規水質監測指標評價為基礎,采用地圖重疊法和模糊數學法進行水質綜合分析。

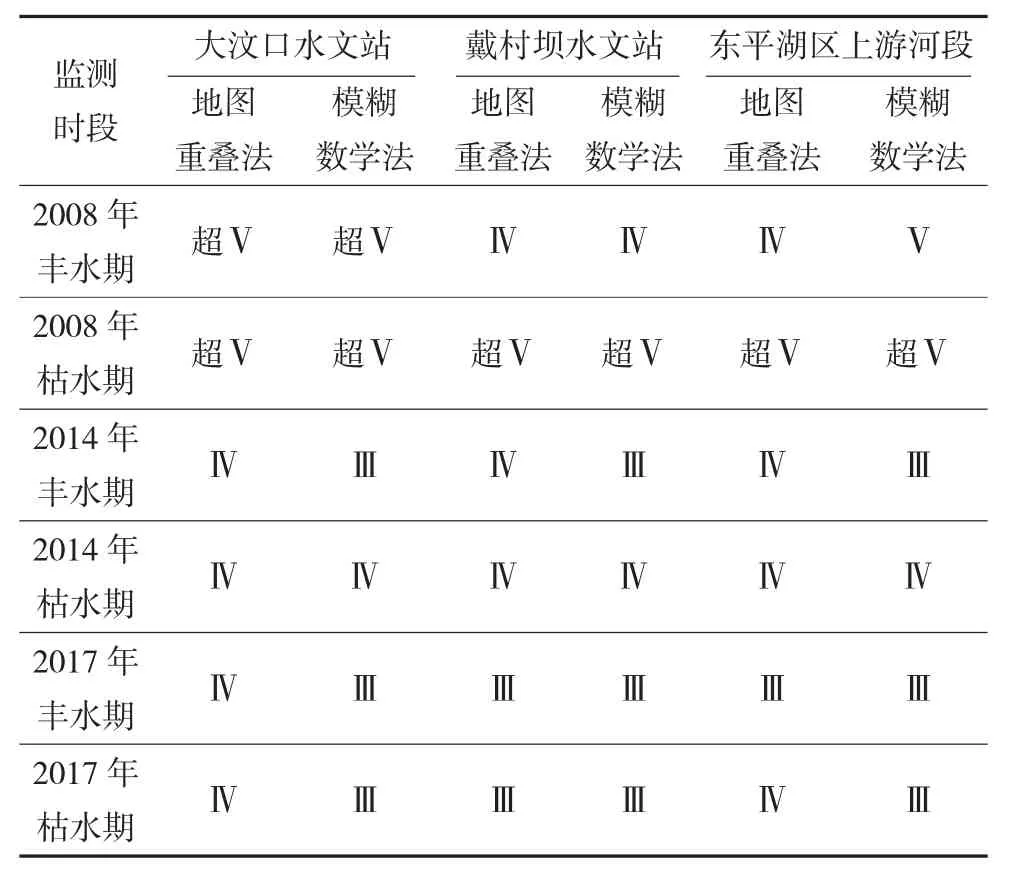

地圖重疊法取單項值的最大類別為總評級,按照枯水期、豐水期進行評價。模糊數學法綜合考慮水質級別界限的模糊性,考慮水質參數對污染作用的差異,運用隸屬函數對單項水質進行評價,根據水質參數權重,運用模糊矩陣進行復合計算,對水質指標進行綜合分析評價,結果如表1。

通過地圖重疊法和模糊數學法綜合分析,東平湖區上游河段水質發生較為顯著的變化。年際變化方面,2008—2014 年,水質有了較為顯著的提升,這與大汶河綜合開發項目河道疏浚、攔蓄工程、人工濕地建設等治理措施的開展有關,使面源污染得到有效控制,在涵養水源、凈化水質方面效果顯著;年內變化方面,2008 年和2014 年大汶口站、戴村壩站枯水期水質較豐水期較差,這與枯水期工業污廢水產出排放有關,豐水期由于降水增多,河水得到稀釋,水質評價較好。

表1 水質綜合分析結果

4.2 影響因素分析

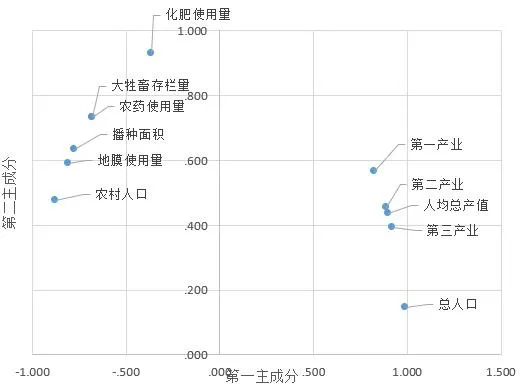

1)主要影響因子主成分分析。研究選取總人口、人均GDP、第一產業產值、第二產業產值、第三產業產值、農村人口、播種面積、農藥使用量、化肥使用量、地膜使用量、大牲畜存欄量等相關影響因子與水質監測指標進行數據分析,應用SPSS 23.0,對樣本先進行標準化再進行分析計算,綜合得出相關系數矩陣、特征值、主成分貢獻率與累積貢獻率表,如圖1。

圖1 各因子對主成分貢獻率分布圖

結果表明,11 個影響因子之間存在較高的相關性,可以進行主成分分析,各因子對主成分貢獻率分布圖見圖1。第一主成分(總人口、人均GDP、第一產業產值、第二產業產值、第三產業產值)貢獻率達65.4%,是主控因子,與社會經濟發展有關,是水質變化的主要驅動力;第二主成分(農村人口、播種面積、化肥使用量、農藥使用量、地膜使用量、大牲畜存欄量)貢獻率達34.4%,與農村生活和農業面源污染有關。

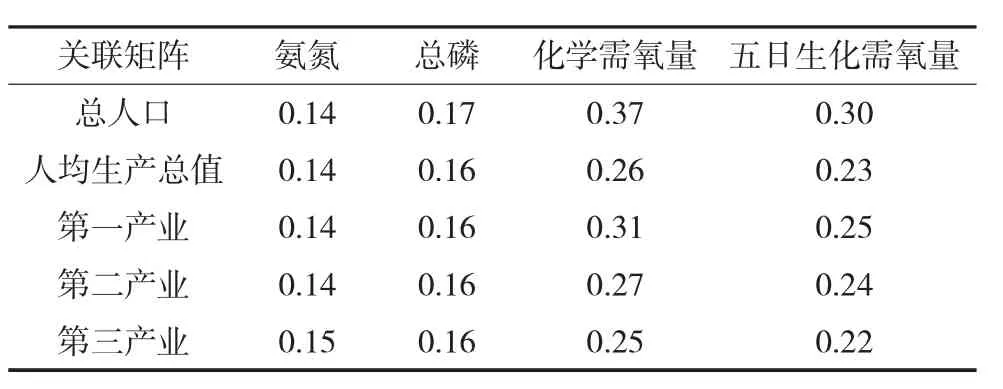

2)水質與社會經濟指標的灰色關聯分析。采用灰色關聯分析,通過數據的無量綱化轉換,計算得出2008—2017 年間研究區內水質和社會經濟指標的關聯度,如表2。

表2 東平湖區上游河段水質和社會經濟指標的關聯度

根據灰色關聯度等級,化學需氧量和總人口、第一產業;五日生化需氧量和總人口為中等關聯度,其他水質指標和社會經濟指標呈低度關聯。

4.3 未來5 年水質灰色預測模型

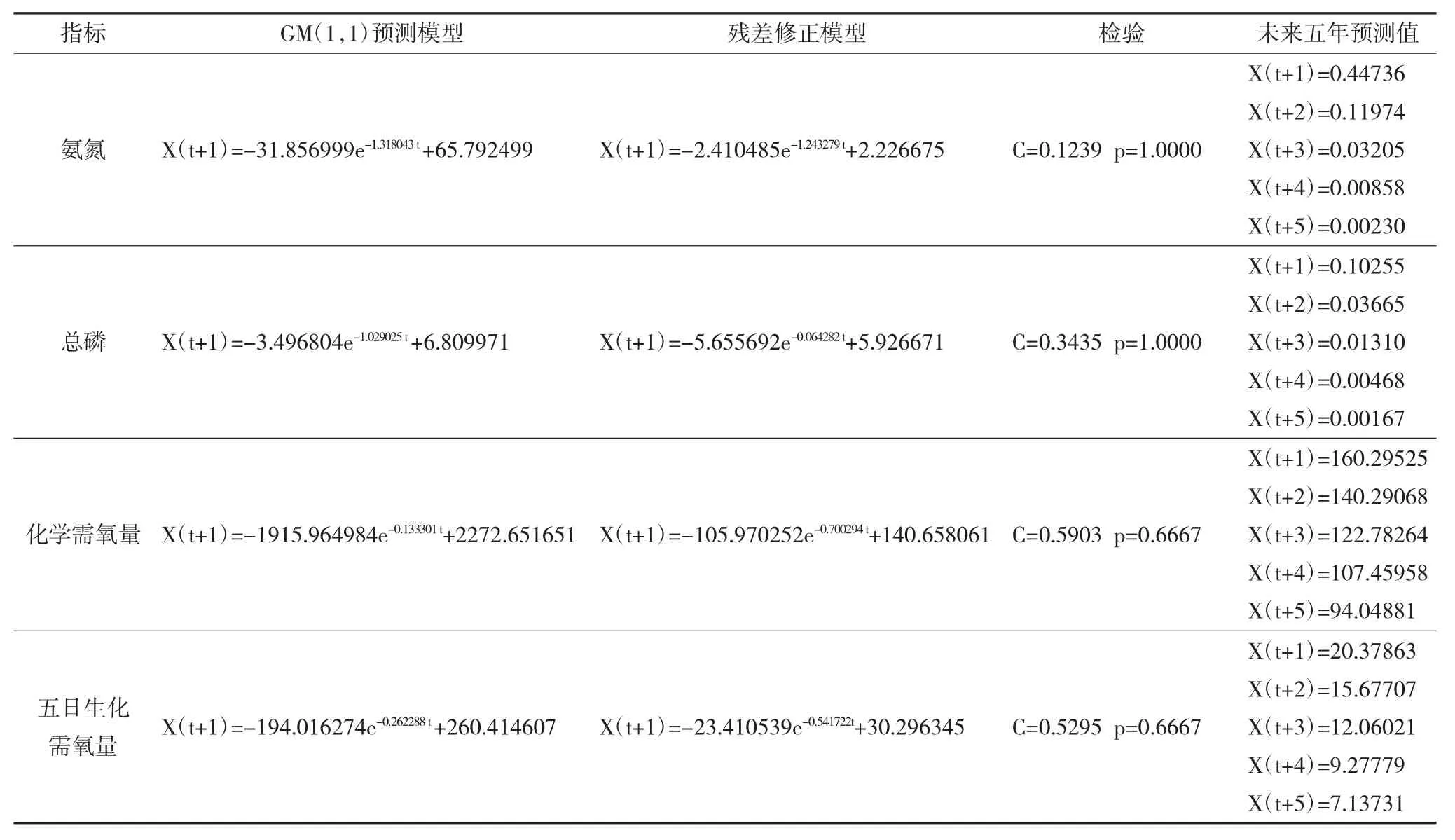

運用GM(1,1)模型進行預測時,進行主要水質指標未來5 年灰色模型預測,并進行殘差修正及檢驗,預測模型見表3。

結果表明,氨氮、總磷建立的灰色模型的后驗差比值C 均小于0.35,小誤差頻率P 均為1,符合一級檢驗標準;化學需氧量、五日生化需氧量建立的灰色模型的后驗差比值C 均小于0.65,小誤差頻率P 小于0.7,符合三級檢驗標準。未來五年主要污染物指標均呈逐年下降趨勢,其中氨氮、總磷下降幅度較大,化學需氧量、五日生化需氧量基本平穩下降。

5 結論與建議

近年來,泰安市通過小流域治理工程和大汶河綜合開發工程的開展,東平湖區上游水質得到一定程度的改善。在水生態文明建設背景下,泰安市需多措并舉,加強水環境保護和治理力度,進一步打造“大汶河—東平湖生態區”,構建“山水林田湖草”生命共同體。

1)調整產業結構,提高農業生產水平。適當調整產業結構,采用改變微地形、增加地面覆蓋、增加土壤入滲、節水灌溉等措施,改善農業生產條件,合理配置土地利用形式,提高農業生產水平。

2)加大治污力度,改善區域水質。把握源頭和關鍵問題,嚴控工業廢水排放和居民生活污水排放,采取生物化學物理等污染處理技術,加大污染治理力度,多渠道改善水質。

表3 未來5 年水質指標的灰色預測模型

3)健全法制制度,合理保護水資源。加強水資源統一管理,建立健全法制體系建設,完善相關政策,配套政府補貼資金,合理保護和優化配置水資源。

4)完善監測體系,建立考評機制。建立專業水質監測隊伍,發展生物監測、獲取精確數據、提高監測水平、加大監督執法力度,將綠色GDP 納入到績效考核機制,為生態文明建設提供數據參考。

5)加強宣傳教育,提高環保意識。積極嘗試利用傳統媒體和新媒體平臺,加強思想教育和法制宣傳,增強居民環保意識,積極主動參與生態文明建設。