局站分離模式下縣局通信網絡設計與實現

李 天,何豫秦,王語宇,樊潔馨,姜宗元

(漢中市氣象局,陜西漢中 723000)

近年來,因保護探測環境等原因,部分縣(區)氣象局地面觀測站遷移后形成了局站分離的運行模式,但通信網絡的邏輯結構和策略未因物理層面的變化而做出相應調整,在性能、功能、安全性、可擴展性等方面暴露出來的弱點,已經成為制約觀測業務進一步發展的短板。部分處于局站分離狀態的縣(區)氣象局,經過網絡硬件設備的更迭之后,具備通過設計和策略進一步調優通信網絡的基礎和空間。近年來,通信網絡行業中逐漸出現的冗余、負載均衡等新興設計思想和技術,已在多行業跨地域組網工程中得以運用,并且同樣適用于氣象通信網絡本地化應用[1]。以遷站后的鎮巴縣氣象局為例,探究局站分離模式下縣區氣象局通信網絡的設計與實現方法。

1 網絡現狀與弊端

1.1 現狀

鎮巴縣氣象局始建于1958年6月,現址位于縣城南王家院子,地面觀測站2007年升級為鎮巴國家基本氣象站,承擔氣候觀測和氣象情報的國內交換任務。因探測環境需要,觀測站和業務平臺從局大院內遷至黑虎梁龍池埡,與原址直線距離不足一公里,經過一年時間對比觀測后,新觀測站于2017年1月1日正式投入業務運行。遷站后,鎮巴縣氣象局(簡稱縣局)與新觀測站(簡稱新站)位于兩地,分別承擔日常辦公和觀測業務功能,形成局站分離的運行模式。由于局、站地域分開,通信網絡被一分為二,根據業務和辦公需求進行物理層面的調整,部分終端和網絡設備遷往新站,但總體網絡架構和設計思路并未進行相應的匹配。核心交換路由設備、廣域網及互聯網接入鏈路由縣局遷至新站業務樓一樓機房內,租賃電信、廣電數據專線與縣局辦公區連接,啟用STP(spanning tree protocol)進行環路抑制,實現雙線路一主一熱備的運行模式。較遷站前,鎮巴縣局通信網絡運行壓力大大增加,設備及鏈路負荷不均衡,安全隱患顯現,管理員難以對全局網絡進行有效掌控和管理。

1.2 存在弊端及原因分析

對網絡狀態進行監測發現,業務繁忙時段,如有跨地域調用衛星小站、視頻監控資料,或通過互聯網進行大流量操作時,網速普遍較慢,極端情況下甚至出現傳輸失敗或網頁無法打開的現象。對網速較慢的傳輸進行質量測試發現,網絡延遲變大且存在丟包現象,查看傳輸鏈路負荷狀態發現,電信線路趨于滿載,而處于熱備份狀態的廣電線路一直空載。對網絡結構進行分析發現,作為辦公區域與互聯網、廣域網數據通信的中間節點,電信數據專線承載新站與縣局之間所有的通信流量,成為性能瓶頸。并且,單一子網的設計缺乏行之有效的邏輯隔離,大量的廣播報文消耗網絡資源,外來攻擊無法得以有效阻斷,存在一定的安全隱患,網絡管理難度大。類似現象同樣存在于連接漢中市氣象局中心機房的雙廣域網鏈路,在市縣數據頻繁交換的時段,特別是視頻會商、FTP(file transfer protocol)等大流量的服務傳輸時,趨于滿載的鏈路已出現擁塞和延遲現象。

2 設計思路

針對上述問題,鎮巴縣局通信網絡有必要在現有的設備和投入基礎上進行優化,并最大限度避免網絡調整對業務的影響,降低業務人員學習和適應成本。重新設計網絡拓撲結構,形成雙核心架構以及關鍵鏈路的冗余結構;根據縣局和新站各自的需求,調整各功能區域,盡可能使兩地終端負載均衡分配。同時,通過技術革新和策略優化,有效利用空置網絡資源,實現資源的合理調度。系統性地規劃IP地址,劃分VLAN(virtual local area network),提高網絡的可管理性和安全性;基于VLAN基礎引入多生成樹算法,實現核心之間雙鏈路互為冗余及負載均衡[2]378-380;針對市縣廣域網鏈路傳輸情況,采用策略路由及QOS(quality of service)技術,合理規劃廣域網流量,提升廣域網鏈路的傳輸效率。

3 技術方案與實施

3.1 核心架構與拓撲

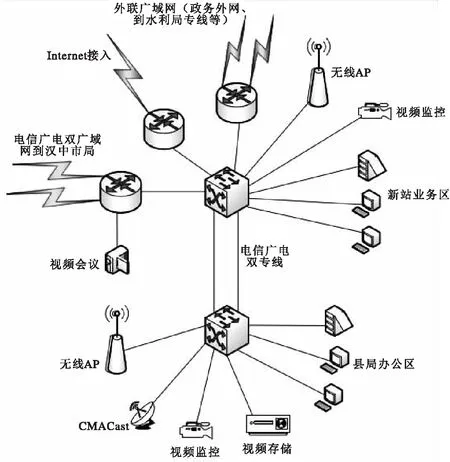

拓撲設計在滿足功能需求的情況下,物理層面上盡可能精簡,合理利用現有設備發揮出最大效益。縣局和新站各信息點地域分布較為密集,布設有直連到各自機房的雙絞線,各架設一臺48口1 000/100 Mbit/s三層交換機作為中心節點的核心設備,滿足所有信息點的互聯,保證預留有足夠的冗余端口;同時可根據需要進行邏輯層面上的隔離,兩臺交換機之間進行電信、廣電專線連接。連接市局網絡的雙線路廣域網、互聯網接入,以及電子政務、水利等專線網絡均布設在新站機房,與核心交換機連接。同時,視頻會議這類流量較大的廣域網系統,直連至漢中市氣象局中心機房的廣域網路由器上,以減輕局域網內設備負荷。在縣局和新站視頻監控點基本對等的情況下,將視頻存儲控制器、衛星小站等置于縣局,以實現兩臺核心交換機負載均衡調配。

圖1 鎮巴縣氣象局網絡拓撲設計簡圖

3.2 IP地址規劃與VLAN設計

目前鎮巴縣局分配有8個24位掩碼的地址段,實際使用2個,未針對不同類型業務進行功能劃分,網絡邏輯相對混亂,存在廣播風暴、ARP(address resolution protocol)病毒入侵等安全方面的隱患。根據鎮巴縣局信息點分布和業務流梳理結果,以功能性為原則劃分4個24位掩碼的VLAN,分別對應常規業務、個人辦公、視頻監控及無線WIFI接連,各自擁有254個可分配地址。在兩臺核心交換機上進行VLAN同步,各VLAN指定默認網關及路由,進行邏輯上的隔離和互聯[2]686-688。根據信息點地理位置的不同將上聯端口分別劃入各自所屬的VLAN,預留足夠的冗余地址[3]。其中,常規業務及視頻監控終端分配靜態IP地址,個人辦公及無線WIFI連接由DHCP(dynamic host configuration protocol)分配地址。

3.3 基于VLAN的MSTP

基于VLAN設計的MSTP(multiple spanning tree protocol),可以有效解決網內單點故障問題和性能瓶頸。MSTP通過在局域網內形成多個邏輯層面上相互獨立的生成樹,不同VLAN維護各自的生成樹,形成無環網絡,從而實現二層網絡流量的負載分擔。相對于傳統的STP,MSTP的收斂速度更快,并可實現端口狀態的快速轉換,降低生成樹計算對系統資源的消耗。在局域網內創建兩個生成樹實例,通過設置兩個交換機在不同生成樹實例中的優先級,確定兩條中繼鏈路在不同實例中相反的主備份關系;將4個LAN分別映射進2個生成樹實例中,實現電信、廣電兩條線路互為冗余并負載分擔。對于優先級別較高的常規業務和個人辦公VLAN,以性能較好的電信線路為主,廣電線路作為熱備份;占用帶寬較大的視頻監控和無線WIFI連接,以廣電線路為主,電信線路作為熱備份,從而解決縣局和新站網絡傳輸通道資源分配不均的問題[4]。

3.4 廣域網鏈路流量規劃

3.4.1 策略路由 在多鏈路冗余結構的廣域網中,策略路由技術可根據各類業務的時效性和優先級,對不同業務流量精準抓取并指定其傳輸路徑。鎮巴縣局連接漢中市氣象局中心機房的廣域網鏈路為電信10 Mbit/s和廣電2 Mbit/s的雙數據專線。作為核心業務,國家級地面觀測報文的傳輸具有最高優先級,策略路由技術可以很好地將報文傳輸流量與其它流量相分離,獨占廣電鏈路進行傳輸,杜絕其它業務占用帶寬對其的影響[5]。設定OSPF(open shortest path first)優先級,路由表中廣域網傳輸下一跳地址均指向電信鏈路,廣電鏈路作為熱備份。利用策略路由在路由表中管理距離小于OSPF的特性,創建源地址為發報計算機,目的地址為陜西省氣象信息中心報文接收服務器的ACL(access control lists)條目,對觀測數據流量精準抓取;創建路由圖,指定下一跳地址為市局廣電路由器的網關,實現對廣電鏈路的獨占。同時配置NQA(network quality analyzer)對廣電鏈路進行監測,一旦出現故障,策略路由失效,路由由OSPF進行控制,形成鏈路冗余[6-7]。

3.4.2 QOS 當鏈路過載或擁塞時,QOS能保證重要業務不受數據延遲或丟棄的影響。在傳輸鏈路中構建一個基于類的隊列模型,接收的數據包根據不同服務DSCP(differentiated services code point)中的IP協議頭、IP地址、應用程序或協議信息進行分類;分類流量被分配到指定的FIFO(first input first output)隊列,其中每個隊列的使用帶寬可在路由器上手工進行指定[5]。在鎮巴縣局實際業務與辦公中,對于視頻會商這類對延遲比較敏感的服務,使用LLQ(low latency queuein),保證視頻播放實時性和完整性,最大限度避免卡頓、掉幀;對于FTP、WWW等服務,使用CQ(customized queue),分別指定2 Mbit/s的帶寬,此類服務將按設定帶寬發送,有效控制延遲,同時,在鏈路出現擁塞的時候,仍然能保證各類服務分配到設定的最小帶寬;其余服務使用WFQ(weighted fair queuing),分配鏈路剩余的帶寬盡力傳輸[8]。

4 結語

對鎮巴縣氣象局通信網絡進行重新設計和實現,局域網和廣域網雙鏈路的冗余性和利用率得以提高,在現有硬件條件的基礎上保證對業務傳輸和日常辦公更為高效的支撐。同時,將網絡安全隱患風險降至最低,更為靈活的組網思路也為將來業務進一步擴展提供預留空間。