新型面板大不同顯示器的追新之選

青嵐

背光改進Mini LED和Micro LED

液晶顯示技術的屏幕面板主要由兩部分組成,即光源和液晶面板,其中光源部分目前已經從CCFL(ColdCathodeFluorescentLamp,冷陰極熒光燈)全面轉向了LED(LightEmittingDiode,發光二極管)。其中CCFL的形態其實就是一根根的熒光燈管(圖1),在目前的顯示設備中已經非常少見,不過在一些較老的廣告欄中還能看到這種背光結構。

這種背光肯定會造成前方的光線有明顯的條狀明暗區域,因此只能盡量增加燈光的密度,并使用勻光板。而前者肯定會造成功耗、發熱量增大,后者則類似于燈罩,能讓光線亮度更均勻,但肯定會降低亮度,其實也在一定程度上浪費了功率。

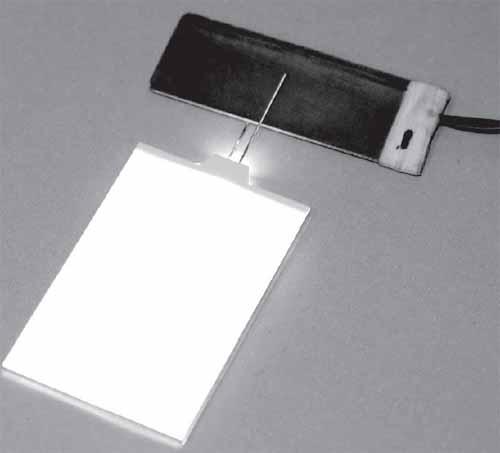

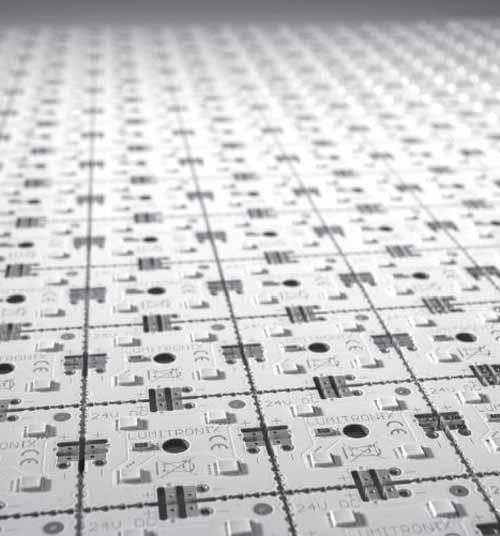

LED則不同,它沒有固定的形狀,如果愿意的話,甚至可以組成一片面積較大的均勻發光板(圖2)。當然,考慮到成本和實際需求,目前的顯示器背光還是采用一顆一顆的發光粒,我們叫它們“點光源”,可以在平面上盡量進行均勻的排布(圖3),這樣通過簡單的勻光板就可以實現各個角度上的光線均勻,而不用像CCFL那樣考慮方向問題。

當然,從技術上看,所謂的LED“面板”與IPS、VA這樣的液晶面板技術其實并不一樣,應該被叫做LED“背板”或LED“背光”更準確,不過因為已經約定俗成,我們仍將其稱為“面板”。至于Mini LED和Micro LED面板,從名稱就可以看出,它們是LED背光技術的某種改進。

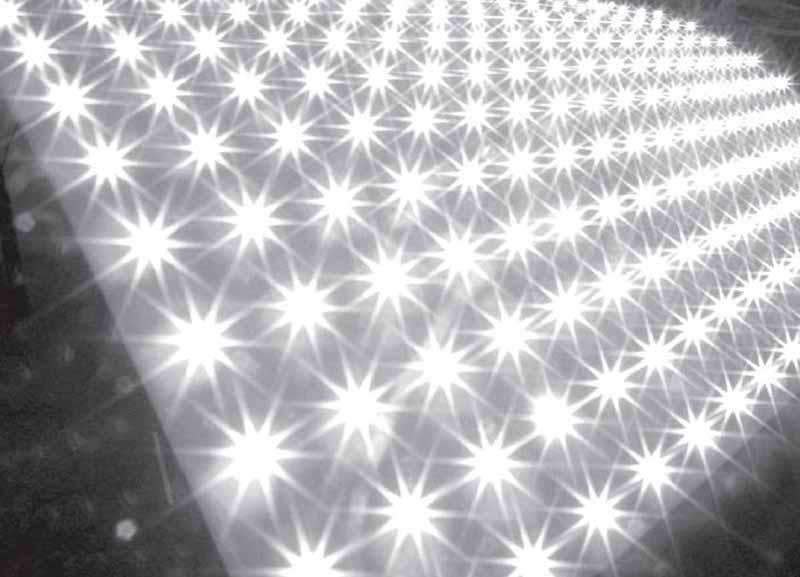

隨著技術的進步,LED背光點可以做得越來越密集(圖4),這樣密集的發光點讓人不禁想起了一些直接用LED燈來顯示畫面的大顯示屏。如果燈光精細到本身就足夠顯示畫面,配合液晶單元來調節色彩,會不會效果更好呢?答案是肯定的,這就是Mini LED面板。

從物理構造上看,MiniLED似乎和一般的LED沒有太大區別,但更密集的發光點和靈活的亮度控制卻帶來了顯示能力的大幅進化。一般的Mini LED顯示器至少有數十到數百個可獨立控制亮度的區域,而華碩ROG SwiftPG32UQX(圖5)這樣較新的高端產品可控亮度區域達到1152個,戴爾UP3221Q甚至擁有2000個可控亮度區域。很顯然,這么多的明暗區域,本身就已經可以顯示出粗略的黑白圖像了,前端的像素更像是在這幅圖像的基礎上進行精雕和上色。

區域亮度獨立控制的技術,實際上在一些游戲顯示器中早已出現,被冠以智能亮度、暗部平衡等名稱,但它們的效果常常并非是加強明暗對比,而是相反的,讓游戲設計中原本過于黑暗的地方略微加亮,以便玩家更清晰地分辨場景,甚至看清埋伏的敵人(圖6)。但這種設計通常只是將屏幕粗略地劃分了幾個區域,而且效果與一般用戶的需求是不同的。

一般用戶更希望看到的當然是HDR(High-DynamicRange,高動態范圍圖像)效果,也就是讓畫面中陰暗的區域黑不見底,同時明亮的地方又璀璨無比,更好地還原甚至提升畫面原本的韻味,讓畫面更具震撼感(圖7)。這對于純粹靠液晶分子阻擋光線的普通顯示來說很難做到,常常是黑的地方不夠黑(因為靠扭曲液晶分子很難完全阻擋背光光線)、亮的地方不夠亮(除了勻光板和液晶分子造成的光線損失,還要考慮到顯示器常常會為了更好地表現畫面中的黑暗部分而調低背光)。

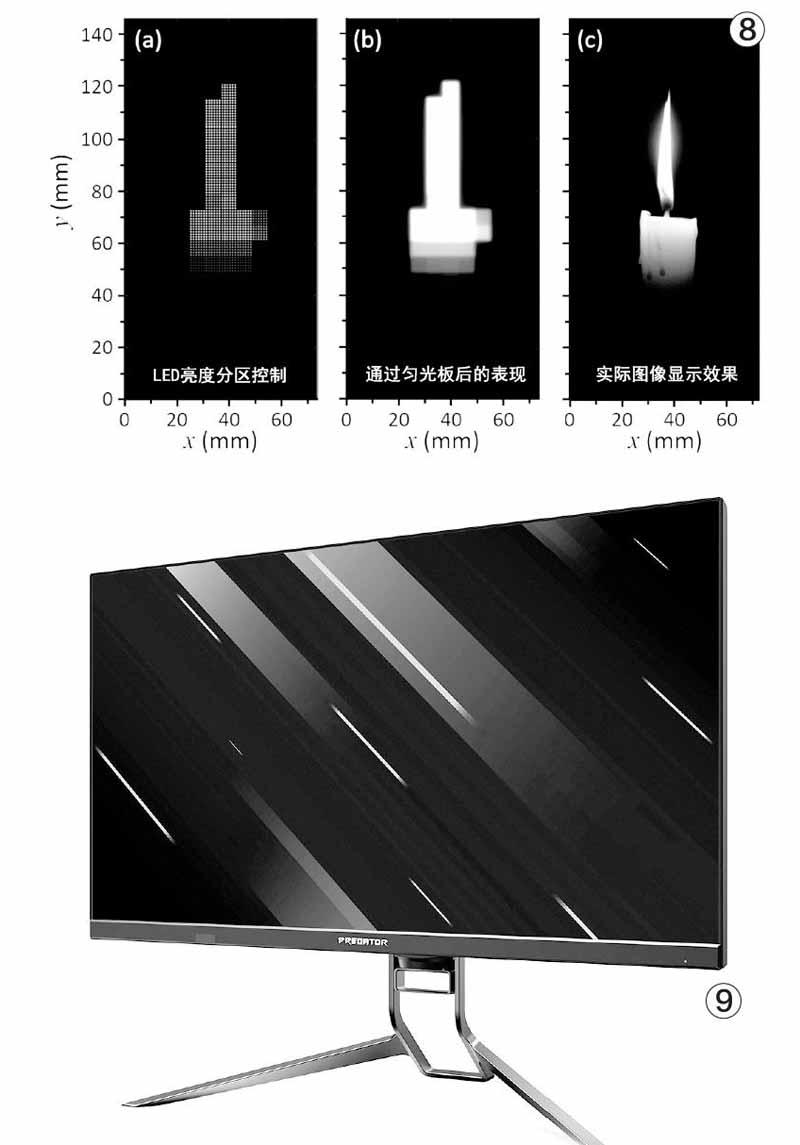

而借助獨立控制背光,就可很容易地增強這方面的表現了,需要黑的區域可以獨立調暗甚至關閉背光,需要更亮的區域則可以獨立調高背光,顯示同一副畫面時就有可以有明顯的明暗背光差別(圖8)。這實際上也就是在同一副畫面中達到類似于目前動態對比度顯示的效果。

不過,對于玩家,特別是電競玩家來說,Mini LED帶來的畫面效果在快速移動中幾乎是可以無視的,自己更希望擁有的是更高速的畫面刷新率,甚至更喜歡提升成績的畫面增亮技術而非讓人眼暈的、可能隱藏敵蹤的HDR畫面。

其實從Mini LED產品的實際效果和定位來看,電競顯示器同樣是它非常擅長的領域,代表產品有宏碁的Predator X32(圖9)等。因為準確、快速的畫面變化要依賴響應時間,也就是色彩的變化速度,之前它只能靠液晶分子的排列變化來改變透光率,進而改變每個點的色彩亮度。如果背光本身就能變化,那么背光層與液晶層的共同動作,能夠讓畫面的變化比純粹靠液晶分子快得多,也準確得多,因此刷新率和響應速度都可以更出色,色彩也會變得更準確鮮艷。至于畫面增亮技術,只要廠商在控制單元中加入相應的功能,限制過亮、過暗的顯示區域,那么更多的獨立亮度單元可以實現的增亮、限亮效果應該遠遠超過之前簡單的智能亮度功能,更精細的明暗區域甚至可以做出給場景中的移動圖像區域(敵人)專門突出顯示的效果。當然這樣可能涉及作弊,應該不會出現在電競游戲或專業電競顯示器上。

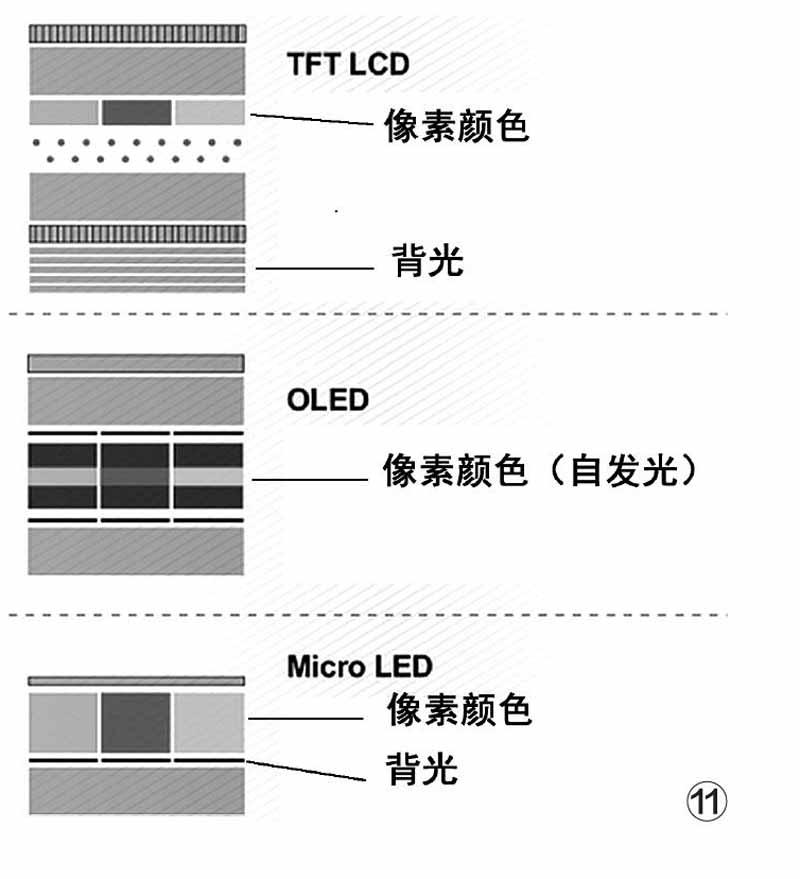

至于輔助液晶層加快像素級別的畫面變化,恐怕就要考慮MiniLED的終極形態——MicroLED了。這里我們必須提一下液晶顯示器自身的顯示方法,在獲得背部光源提供的光線后,每個像素內的紅綠藍三個(也有一些其他的色彩選擇)色彩點會通過液晶的排列方式來調節其投光量,形成不同的紅綠藍光亮度,實際上就賦予了每個像素點紅綠藍三色的不同比例,組合成大量的色彩(圖10)。

MicroLED實際上就是在每個像素的RGB色彩點下放都安裝一個可獨立控制亮度的光源(圖11),讓背光的亮度控制也達到像素級別,如果說MiniLED提供的是粗略黑白圖像,那么MicroLED自身就能提供超過彩色分辨率的精細黑白圖像,這種顯示能力也接近了每個像素(色彩點)都自發光的OLED屏幕。因為每個色彩點有了獨立的光源,那么不僅大范圍的圖像刷新可以借助背光的區域變化,即使是幾個像素甚至是一個像素的色彩、亮度變化,都可以借助獨立的背光輔助來快速調節,讓畫面的亮度與色彩精準度、刷新速度等都大幅提升。

至于MiniLED和MicroLED的缺陷,那就是貴,因為它不光需要更多更小的LED燈粒,成本大幅上升,而且成百上千個亮度變化的控制區對顯示器處理能力的要求肯定更高,需要采用高性能處理器。好在隨著制造技術的提升,其成本肯定也會逐漸下降,畢竟這兩種需求其實都是基于半導體設計和制造的,這方面的技術進步速度之快有目共睹。相信其價格很快就能從動輒萬元以上降至如今高端電競、半專業顯示器的數千元價位。

初試鋒芒QLED

在最近的顯示器中,很多用戶會會發現一個新的技術——QLED(量子點LED),相應的顯示器既可能和沒有這一技術的類似顯示器價格差不多,但也可能賣出天價;此外有些人總拿它和OLED比,但也有人說它就是普通的液晶,這又是怎么回事呢?

QLED的全稱是“QuantumdotLightEmittingDiode”量子點發光二極管,從基本原理上說,確實和OLED(OrganicLight-EmittingDiode,有機發光二極管)差不多。其終極形態是利用電流刺激一些無機物涂層,激發它們產生不同顏色的光,也就可以構成自發光像素點顯示器,因此可以做得超薄甚至可以彎折。它和OLED的主要差別只是使用了無機涂料而非有機涂料(圖12),據稱其無極涂料的發光壽命更長,長時間使用也不容易因為涂料損耗而產生“燒穿”問題。

不過,大家要注意,前面說的是QLED的“終極形態”,因為這種技術的成熟度還遠不如OLED,仍在一步步地探索中,并沒有消費級的“真正”QLED產品出現。不過因為無機物涂層也可以被一般的LED光源激發,產生一定的發光和色彩,所以很多次廠商會在面板上增加這些涂層,靠LED光源激發,同樣可以提升顯示器的色彩表現能力(圖13)。

正因為QLED有這樣的終極和發展型的不同“形態”,所以不管拿它和OLED相比還是和普通液晶相比,其實都沒錯。價格當然也是和形態有關的,目前來看,QLED至少有三個形態階段,即圖像增強(PhotoEnhanced)階段,使用量子點強化膜;圖像激發(PhotoEmissive)階段,使用量子點彩色濾光片;電子激發(ElectroEmissive)階段,采用主動矩陣發光二極管、細分更有6個甚至更多的技術發展階段(圖14),它們不僅成本有差異,實際顯示效果也有明顯的不同,所以不同技術的QLED產品價格也就有了巨大的差別。

由于目前第二種形態的量子點彩色濾光片面板生產線剛剛投產,所以相關產品的價格當然也就極為高昂。而量子點強化膜只是改良普通液晶顯示器的技術,它曾經也因為出色的顯示效果而成為高端電視、顯示器的專屬技術,價格不菲,但目前已經不算是成本很高的技術,加上與各種新的顯示技術相比,效果已經沒有那么驚艷了,所以價格也就不應該再高高在上了。