抗生素聯用治療新生兒感染性肺炎的臨床效果

呂靈芝,周月紅,茅彬彬

(寧波市婦女兒童醫院 1.小兒急診科;2.小兒呼吸科;3.新生兒科,浙江 寧波 315000)

新生兒感染性肺炎(neonatal infectious pneumonia,NP)是新生兒的常見疾病,屬于較為嚴重的呼吸系統疾病[1]。有數據顯示,每年死于新生兒感染性肺炎的患兒約占死亡兒童中的10.00%[2]。新生兒感染性肺炎通常根據病因分為吸入性肺炎、感染性肺炎,其中吸入性肺炎在早期新生兒中最為常見[3],多由于胎兒氣道受阻,吸入被胎糞污染的羊水,導致肺部發生炎癥甚至感染;感染性肺炎則是由于新生兒免疫系統尚不完善,免疫球蛋白IgG的含量較低,導致肺部容易發生感染[4]。NP主要的臨床癥狀為高熱、氣促、呼吸困難、咳嗽,病情嚴重時會并發心血管系統、神經系統等相關疾病。NP的發病特點為發病急、病程短和死亡率高,治療的重點是快速改善患兒的臨床癥狀、體征、通氣功能。抗生素治療是最基本的治療方法之一。NP常用抗生素治療,且療效顯著,大大降低了NP患兒的死亡率,但臨床上也存在抗生素濫用現象,且大多數情況下在選用抗生素時未考慮其對患兒腸道菌群的影響[5],易造成新生兒抗生素相關性腹瀉。寧波市婦女兒童醫院在既往新生兒感染性肺炎的治療中,常選用阿莫西林鈉克拉維酸鉀、頭孢他啶或阿莫西林鈉克拉維酸鉀聯合頭孢他啶治療,觀察到常規劑量抗生素聯合療法治療新生兒感染性肺炎的療效及其對患兒腸道菌群的影響,現將結果報道如下。

1資料與方法

1.1一般資料

選取2018年1月至2020年5月在寧波市婦女兒童醫院確診的NP患兒76例,孕周為39~42周,均為足月兒;其中男45例,女31例。患兒均符合新生兒感染性肺炎的診斷標準[6],并結合影像學檢查確診。納入標準:①患兒入院前均未使用抗生素治療;②影像學檢查結果顯示肺部紋理增粗、點狀浸潤。排除標準:①合并自身免疫性疾病;②肺部先天發育不良。將76例NP患兒隨機分為單藥組(使用常規劑量阿莫西林鈉克拉維酸鉀治療)、聯合組(使用常規劑量阿莫西林鈉克拉維酸鉀聯合頭孢他啶治療)各38例,其中單藥組男17例,女21例,孕周(39.69±2.73)周;聯合組男20例,女18例,孕周(40.73±1.82)周。另選同期在我院出生的健康新生兒38例作為健康組,其中男19例,女19例,孕周(40.17±2.45)周。三組新生兒的基線資料比較差異均無統計學意義(均P>0.05)。本研究經我院倫理委員會批準通過,所有參與研究的患兒監護人知情同意。

1.2治療方法

單藥組給予靜脈注射阿莫西林鈉克拉維酸鉀(國藥準字號H20058833),加0.9%氯化鈉注射液100mL稀釋后靜脈滴注,按每次每公斤體重30mg,每日2次給藥。聯合組給予靜脈注射阿莫西林鈉克拉維酸鉀和頭孢他啶(國藥準字號H20013075),頭孢他啶用量為30mg·kg-1·次-1,每8小時用藥1次。各組均給予常規護理。

1.3觀察指標

①療效:臨床治愈,即咳嗽、氣促、發熱等臨床癥狀消失,肺部無啰音,生命體征平穩。顯效,即臨床癥狀明顯改善,肺部啰音明顯減輕;有效,即臨床癥狀有所改善,肺部啰音有所減輕;無效,即生命體征及癥狀無改善,甚至加重。總有效率=(顯效例數+有效例數)/總例數×100%。②腸道菌群:取新生兒糞便進行腸道菌群培養,觀察雙歧桿菌、乳酸桿菌、真桿菌、腸球菌和腸桿菌(腐敗菌)的數目變化。③比較兩組的不良反應發生率。

1.4統計學方法

2結果

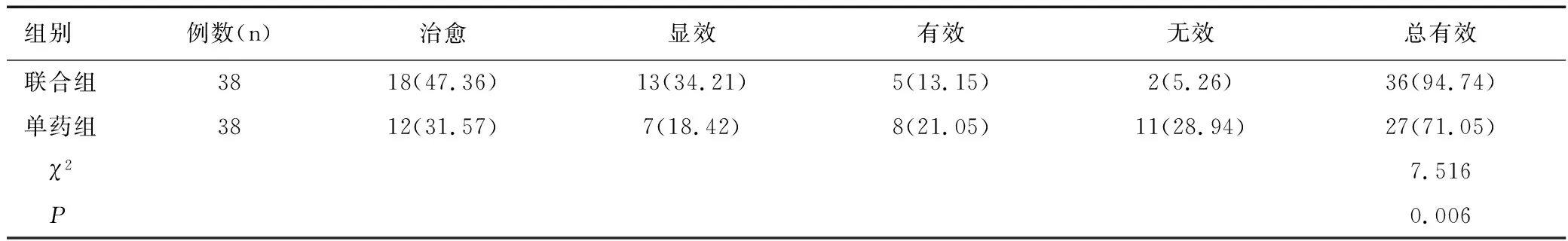

2.1聯合組與單藥組患兒臨床療效比較

聯合組患兒治療總有效率為94.74%(36/38),高于單藥組的71.05%(27/38),差異有統計學意義(χ2=7.516,P<0.05),見表1。

2.2聯合組與單藥組患兒治愈時間比較

聯合組、單藥組咳嗽消失時間分別是(4.48±1.30)d、(7.95±1.54)d,兩組比較差異有統計學意義(t=10.613,P<0.05);聯合組喘息、肺部鳴音消失時間均短于單藥組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表1 聯合組與單藥組患兒臨床療效比較[n(%)]

表2 聯合組與單藥組患兒咳嗽、喘息、肺部鳴音消失時間比較

2.3三組患兒腸道菌群數量比較

使用抗生素治療1周后,聯合組患兒腸道乳酸桿菌、雙歧桿菌這兩種益生菌的數量顯著低于單藥組和健康組(均P<0.05),腸桿菌(腐敗菌)的數量顯著高于單藥組和健康組(P<0.05)。單藥組患兒腸道乳酸桿菌、雙歧桿菌這兩種益生菌的數量均低于健康組,腸桿菌(腐敗菌)的數量高于健康組,但差異均有統計學意義(均P<0.05),見表3。

2.4聯合組與單藥組患兒不良反應比較

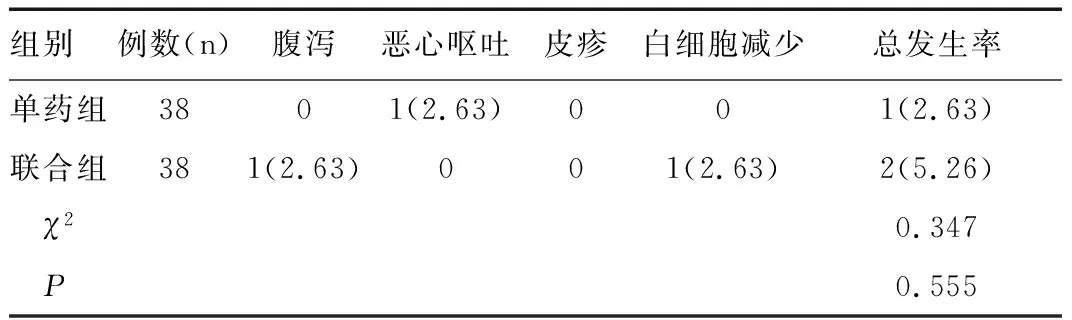

聯合組與單藥組用藥的不良反應發生率比較差異無統計學意義(χ2=0.347,P>0.05),見表4。

表3 治療1周后三組患兒腸道菌群數量比較

表4 聯合組與單藥組不良反應比較[n(%)]

3討論

3.1 NP的抗生素使用情況及其對腸道菌群影響

由于NP的疾病特點以彌漫性肺部病變等不典型的臨床表現為主,且由于導致肺炎的病原菌種類相對較多,即使結合影像學檢查和病原學檢查結果,依然存在確診困難的問題,因而在治療時應用抗菌藥物種類及方法顯得非常重要[7-8]。青霉素類抗生素是臨床上治療NP的主要藥物,因其作用機制是破壞病菌細胞壁,故有較強的殺菌能力,且因其價格低廉,在臨床上被廣泛應用。臨床上在應用抗生素治療NP的過程中,常有新生兒出現抗生素引起的腹瀉癥狀的相關報道,這屬于臨床上常見的一種抗生素相關的不良反應,發生率在5.00%~39.00%[9]。抗生素相關性腹瀉的原因多與腸道菌群失調有關,新生兒腸胃免疫功能發育不完善也是導致腹瀉的原因之一。雖然目前有活菌片等生物制劑能夠補充胃腸道內損失的有效菌群,并形成屏障保護胃黏膜,進而恢復消化道功能[10]。但是大多數腸道微生物制劑是口服的,由于嬰兒服藥依從性差,因此很難通過使用調節劑達到改善抗生素引起的胃腸道副作用的效果。本研究旨在探討不同用藥方案治療新生兒肺炎的效果及對患兒腸道微生態的影響。

3.2阿莫西林鈉克拉維酸鉀聯合頭孢他啶治療NP的療效

本研究結果顯示,比較兩組的治療的效果,聯合組治療總有效率為94.74%,對照的治療總有效率為71.05%,差異具有統計學意義(P<0.05),這表明常規劑量抗生素聯用與單用比較,療效顯著;兩組患兒治愈時間比較,差異具有統計學意義(P<0.05),表明聯合組治療效率優于單藥組[11-13],這與馬曉云等[13]的研究結果一致。

本研究發現,兩組患兒使用抗生素治療1周后,聯合組腸道乳酸桿菌、雙歧桿菌兩種益生菌的數量均顯著低于單藥組(P<0.05),腸桿菌(腐敗菌)的數量顯著高于單藥組(P<0.05)。結果提示,使用抗生素聯用治療NP對胃腸道菌群的生態平衡影響較大,導致新生兒胃腸道乳酸桿菌、雙歧桿菌等益生菌的數量減少,腐敗菌增長,藥物聯用在抗感染的過程中也破壞了腸道微生態,導致新生兒發生腹瀉等一些抗生素相關的胃腸道反應[11-13]。這與莊蘭春[11]的研究結果相符,其原因可能是由于聯用抗生素發揮藥物協同作用,能夠增強殺菌效果,但是通過血液循環進入胃腸道,從而破壞胃腸道菌群平衡[14-15]。這提示聯用抗生素可能會影響NP患兒的腸道微生態,需要科學合理選擇藥物。對于NP的治療,臨床中采用的抗菌藥物除了需要綜合參考其治療效果以外,還應合理控制抗菌藥物和病原菌之間的關系,盡量促進腸道微生態的平衡。本研究發現,兩組不良反應發生率比較差異無統計學意義(P>0.05),說明聯合用藥并未增加不良反應的發生,且可更有效地改善患兒癥狀。

3.3結論及本研究不足

綜上所述,常規劑量的抗生素聯用與單用比較,治療NP的效果顯著,但是聯用會加重患兒腸道菌群失衡的情況。因此,臨床上在治療NP時,不僅應慎重選擇抗生素種類,還要考慮對患兒胃腸道微生態的不良影響。綜合考慮,本研究提出的常規劑量抗生素聯用治療NP,為提高NP的治愈率提供新思路,但是由于其對胃腸道的副作用,需綜合考慮用藥時間。本研究尚有不足之處,樣本例數不大,研究指標單一,因此需要進一步擴大樣本,增加觀察指標,進一步進行臨床用藥篩選。