國際視域下的近代中國東北鼠疫與衛生防疫的全球化(1910—1930)

摘 要 1910—1930年間,中國東北暴發了兩次世界上規模最大的肺鼠疫,引起國際社會的高度關注,多國的政界、醫療、媒體人士介入其中。在中國政府的宏觀調控下,這些國際團體和個人轉化為支援中國東北抗疫、防疫的積極力量,并協助中國建立了高度國際化的衛生防疫體系。借此,國際衛生防疫力量逐步擺脫了地緣政治、經濟等多元因素的影響,實現了跨界交流與合作,開啟了衛生防疫全球化的進程。

關鍵詞 1910—1930,中國東北鼠疫,國際衛生防疫體系,全球化

中圖分類號 K25文獻標識碼 A文章編號 0457-6241(2020)24-0024-10

近年來,隨著全球性公共突發衛生事件的增加,學界對近代中國東北暴發的兩次大型鼠疫多有追溯,①獨對其所引發的衛生防疫全球化趨勢鮮有涉及。在疾病領域,“全球化”似早已開始。伊曼紐爾·拉杜里(Emmanuel Le Roy Ladurie)指出,“‘世界微生物統一的第一次大暴發發生在1300—1650年之間。這個時代也是天花、麻疹和梅毒在世界上迅速傳播的災難性時代。人類活動的增長,征服、貿易和旅行,是這一進程實現的關鍵因素”。②然而,人類對傳染病全球大流行的認知遠遠落后于疾病本身,遑論防疫。直至近代,中國東北暴發的兩次大型肺鼠疫客觀上形成了一股強大推力,推動了現代防疫醫學的跨界研究,并逐步實現了獨立于地緣政治、經濟之外的國際醫學力量的聯合。

一、1910—1911年中國東北鼠疫

大流行前后的國際干預與協作

近代以前,因醫學常識欠缺,人類對鼠疫的認知十分模糊。據史料推測,6世紀查士丁尼的大瘟疫很可能就是肺鼠疫,而1348年從意大利向北流行、奪去了英格蘭1/2至2/3人口的黑死病應是腺鼠疫。③1666年倫敦大火燒死了所有嚙齒類動物,黑死病隨即終止,人們才意識到老鼠可能是該疫的罪魁禍首。其后,鼠疫時強時弱地流行于亞述、阿拉伯半島以及與蘇阿金接壤的紅海、兩河流域的美索不達米亞、波斯東北部、環里海的南部海岸、烏干達、尼亞薩的西南海岸;喜馬拉雅山脈低坡與中國西藏接壤的加瓦爾和庫馬,西伯利亞貝加爾湖東側,靠近外蒙古和中國東北邊界的索倫口;北部灣以北的中國云南等地。①直至19世紀末,隨著解剖學和微生物學的興起,世界上許多地方的學者開始了鼠疫流行病學研究。因鼠疫流行區域廣泛等諸多因素,相關研究一開始就呈現出鮮明的國際色彩。1894年,法國醫生亞歷山大·耶爾森(Alexandre Yersin)在香港從死者身上分離出鼠疫桿菌,從此該疫被正式定名為鼠疫;同期赴港的日本學者北里柴三郎也官宣發現了鼠疫桿菌,但后來被證實是錯誤的。此后,鼠疫幾乎連年小規模暴發。為尋找疫源,一些學者到俄羅斯東南部、印度孟買、跨貝加爾連同外興安嶺以南、烏蘇里江以東,外加江東六十四屯和庫頁島,以及蒙古東北部、伏爾加河下游和烏拉爾河等疫區開展調查,認定“腺鼠疫是常見類型,而肺鼠疫則是一種罕見的特殊鼠疫”。②該觀點一直持續到1910年中國東北暴發肺鼠疫時。

1910年肺鼠疫暴發之前,中國東北“既無負責任的醫官,也無令人滿意的基礎統計數據。(只有)沈陽的傳教士醫院和藥房覆蓋面相對較廣,一年能對約5萬名患者和約1000名非患者提供醫療報務”。③囿于傳統觀念,傳教士醫院亦困難重重,前來就醫的中國患者多是出于獵奇或是絕望的最后一搏。④而中國東北北部的經濟發展與醫療衛生的矛盾更為突出,黑龍江流域的淘金熱、西伯利亞大鐵路及中東鐵路的建設,吸引了大批來自河北、山東的季節性移民。這些從事重體力勞動的務工人員,集中居住在沒有任何醫療衛生設施的封閉茅舍,夜晚同睡在通炕上,跳蚤、虱子肆虐,成為傳染病的天然溫床。

1910年9月,鼠疫最早在滿洲里周邊捕殺土撥鼠的中國人中出現。當時從赤塔開往符拉迪沃斯托克的火車線路是從滿洲里進入中國,在哈爾濱南下至大連,并連起山海關至牛莊線。這條國際鐵路在方便了中國與歐洲經濟文化交流的同時,也增加了瘟疫跨境傳播的風險。10月25日,俄鐵路官員在滿洲里火車站發現兩名中國人出現肺炎癥狀,一名在夜間死亡,中東鐵路衛生員立即對之尸檢,驗出死者體內有大量鼠疫桿菌;同一天,9名同樣癥狀的中國人死亡,而這幾位中國死者皆與土撥鼠獵人有過接觸,俄檢驗出其死于毒性更強的肺鼠疫。⑤11月4日,滿洲里車站的一名俄國員工染疫不治。俄政府立即采取強制隔離措施,勒令曾與之接觸的535人接受觀察。⑥“驚慌失措的中國人乘火車向南逃竄,導致疫情沿鐵路線迅速傳播,中轉站哈爾濱傅家甸(今哈爾濱道外區)疫情尤重”。中國人聚居的道里、道外區的衛生條件遠低于哈爾濱俄國社區,致使鼠疫在此集中暴發,第一例鼠疫死亡病例發現于10月27日,之后死者激增,絕大多數是中國工人。至11月23日,鐵路沿線已有391例死亡,其中俄國8例。⑦

鼠疫暴發之初,俄國就介入其中,名醫達尼洛·扎伯洛特尼(Данило заберлотни,1866—1929)即從圣彼得堡趕到哈爾濱,但他對此束手無策,只能積極推進預防措施和實驗室研究。他主張的對感染者與疑似病例的嚴格隔離和徹查使中國民眾產生了本能排斥,中國人對俄國的恐懼甚至和對死亡本身的恐懼一樣強烈。⑧特別是當他們發現進入俄國鼠疫醫院的中國人再無人活著出來時,坊間盛傳“俄人殺死了中國病患,割其器官制藥以保俄人健康”。⑨中國人普遍認為鼠疫應由有能力的中醫治愈,并一概否認這是外國人所謂的流行病。⑩中東鐵路附屬地的俄國警察不加區別地把中國人作為鼠疫疑似者圍捕,還放火燒掉了中國人的房子。《東方雜志》指斥俄國是借鼠疫之危,欲將中國人驅逐出城鎮中心并將其占領。①而俄政府公開要求接管傅家甸,采取西方流行的預防措施,②并主持鐵路沿線城鎮的抗疫工作。這些要求暴露了其野心,傅家甸較有影響力的中國商會斷然拒絕,最終只有一位俄國醫生獲準至傅家甸做顧問。東三省總督錫良對此格外謹慎:“外人謂百斯篤為國際病,持人道主義者本無分畛域,均有防衛之責。辦理稍一不善,即予人以口實。兼以東省創見斯疫,曉以嚴防之法,總覺懷疑造作,種種謠言幾致釀成事端。”③準入傅家甸的俄醫名為羅杰·B.鮑寧豪森(Roger B. Boenninghausen),波羅的海的德裔男爵,漢學家,是一個與中國女性結婚并入住中國社區的人。作為在傅家甸工作了兩個月的唯一的外科醫生,他積累了大量疫情初發時期的珍貴資料,其著作《中國東北地區肺炎流行圖鑒1910/1911—1921》是鼠疫早期最重要、最有價值的學術資料。④

截至1911年4月,歷時4個月左右、蔓延甚廣的中國東北鼠疫基本被撲滅。其中6萬人喪生,包括許多俄國民眾,還有一些英、法、俄、中等國的醫護人員。⑥這場大瘟疫伴隨著新式交通的興起刷新了人們對肺鼠疫的認知,其傳播速度、廣度和危害性吸引了全世界的關注。中國政府的積極努力及其與各國抗疫力量的協作使超越政治以外的跨國醫療衛生合作成為共識,生命整體的意識開始生根發芽。

二、“萬國鼠疫研究會”與中國東北公共

衛生防疫體系的國際化建設

與其他國家一樣,中國現代公共衛生防疫體系很大程度上是由突發衛生事件促成的,具有高度的雙向國際化趨勢。如1893年鼠疫在廣州的大流行,致1894年香港開始實施海關儀器檢疫,檢疫權劃歸中國通商口岸和港口的衛生官員;1898年菲律賓、日本、中國上海等地的系列霍亂促使上海、大沽、福州、大連和青島等沿海港口城市建立了海路檢疫系統與隔離醫院;1908年的一場鼠疫導致直隸省(今河北)政府在大沽、山海關和天津建立了北洋衛生服務中心;而1910—1911年中國東北肺鼠疫及后來常態暴發的局部鼠疫同樣促使中國政府著手打造公共衛生防疫體系。

中國東北衛生防疫設施幾乎為零,因而伍連德與國際同仁們一致認為在此建立一個完整的防疫體系十分必要。⑦為深入研究鼠疫起源、預防、治療等相關課題,爭取國際力量的更多支持,清政府主動召集世界頂級防疫專家,于1911年4月3日至28日,在奉天(今沈陽)舉行了首屆“萬國鼠疫研究會”。

然而,日俄兩國卻欲借本次會議增強本國影響力,排擠中國。以北里博士為代表的日本專家提出中國當局應在會議討論中保持沉默,“據我了解,即將到來的奉天會議源于中國政府意在瘟疫流行中心,盡可能多地召集各國專家在一起交流鼠疫的特征及其預防和治療。在這種情況下,中國當局既無權在會議上提出主張,也無權在會議上發言,如果有任何企圖,都是極不適當和不可原諒的,我自己也會堅決反對”。⑧對此,中方決定以大局為重,不與之正面交鋒,“各方都聽到了不利評論,但這件事不太可能公開討論,因為公開表達不滿只會導致日本代表團撤回……無論如何,他最好不要把政治考量引入會議”。①中國政府早已申明,召開此次大會只是為了從科學和人道主義角度來討論鼠疫這一可怕的災禍,并不僅僅是為了中國人民。②中國的開明使北里的要求在國際上幾乎無人響應,只有俄專家扎伯洛特尼刻意干預了參會人選。他竭力推選俄國防疫專家參會,禁止一直在一線堅持抗疫、有實戰經驗的中國哈爾濱醫生們參會。而他是在執行圣彼得堡外交部的指令,意在防止有任何虛假調子影響俄羅斯代表團的表現,從而導致疫情集中暴發地的中國一線醫生的缺席。可見,日俄兩國都試圖從政治層面上主導“萬國鼠疫研究會”并力壓中國。但中國巧妙地避其鋒芒,以實際行動強調了其東道主的身份:對開會場所的選擇與布置,對與會者的邀請與高規格接待,對會議日程的安排……力求使該醫學大會脫離國際政治、軍事、外交等人為的干擾元素,為世界衛生醫學專家和團隊提供了和平、友好、專業的交流與合作平臺。③

1911年4月3日,來自美、英、俄、法、德、意、日、奧匈帝國、墨西哥、荷蘭、中國等11個國家的44位代表出席了會議。與會專家多是傳染病學領域的精英,如德國的埃里希·馬提尼博士(Dr. Erich Martini),美國的里查得·P. 斯特朗博士(Dr. Richard P. Strong)和奧斯卡·蒂格,英國的亞瑟·斯坦利博士(Dr. Arthur Stanley)、喬治·福特·皮特里(George Ford Petrie)博士、雷金納德·法勒(Reginald Farrar)、G. 道格拉斯·格雷(G. Douglas Gray)、W. H. 格雷厄姆·阿斯普蘭德(W. H. Graham Aspland)、杜格爾德·克里斯蒂(Dugald Christie)等人,日本的北里柴三郎、柴山五郎作、藤浪鑒等,俄國的扎伯洛特尼、保羅·B. 哈夫金(Пол б. хавкин)等人。伍連德擔綱主持,總督錫良致開幕辭,特別強調:“以諸君子宿學碩望,又重以熱心研究,此數星期內,必能卓著成效,發明新理。將來研究之心得,為實地之措施,固不維中國人民之福,亦環球各國人民之福也。”④施肇基也發表了熱情洋溢的講話。這些講話既是中國對東北主權的重申,更是對人類共同福祉的呼喚,為中國官方樹立了良好的國際形象。按施肇基提議,會議聚焦于鼠疫病毒研究、治療方案討論和疫情進展報告。伍連德提出的“滿洲里原發肺鼠疫的土撥鼠向健康者的繼發性傳播可導致敗血癥和肺鼠疫的鼠疫桿菌”等理論,⑤代表中國學界向世界衛生防疫領域的精英發出了權威的學術聲音;俄代表團團長扎伯洛特尼也如愿以償地大出風頭,在大會上介紹了肺鼠疫宿主——西伯利亞土撥鼠理論,成功激起了國際學者追溯鼠疫宿主的熱情;美國首席代表斯特朗提供了土撥鼠對急性鼠疫易感的實驗證據,鼠疫在土撥鼠之間傳播及傳染給人類的影響等等。⑥會議成果《國際傳染病會議報告》(Report of the International Plague Conference)迅即向全世界發行。⑦

大會進行了25天,與會者就各個議題展開了深入探討和針對性研究,以最人道、最和平的方式在疫區前線召開了第一次真正意義上的國際醫學學術會議,其成就對世界范圍內的傳染病學研究具有里程碑式的意義。中國所做的努力也得到了國際社會的高度認可,“中國當局從一開始就明確表示,其愿望是通過會議向人們提供所需資料,以防止該類鼠疫在中國或世界其他地方流行。中國代表的這種態度得到了英美代表的支持。此次會議至少應被視為具有歷史意義的會議之一,中國……無可否認地蘊藏著巨大的可能性,已明確地把自己置于科學進步的一方”。⑧與會者一致認為中國東北肺鼠疫的傳染力強,不僅能輕而易舉地使俄國受到普遍感染,也對西歐和美洲構成了威脅。借此,與會各國學者初步達成了保護生命整體的共識,突出了多國醫療合作與應對的必要性,為后來世界衛生組織的創立奠定了優先地位。⑨同時,相關的支持力度也進一步加大,中國東北醫療衛生事業由此開啟了國際化的建設和發展之路。

疫情中,哈爾濱是防疫總部,所有指示和報告都由該總部發出,鼠疫過后,哈爾濱更因地緣之故保留并延續了中國東北防疫中心的指揮功能。在中國政府和國際力量的支持下,伍連德以哈爾濱為基地,在中國東北北部建立了相對完善的衛生防疫體系:1. 建立永久性醫院,將防疫與疾病的治療常態化;2. 設立鼠疫實驗室,進行深入系統地科學研究;3. 致力于建設西方制度化的醫療保健、水質衛生等公共衛生體系,并使之與國際學界保持密切聯系與互動。1912年,伍連德指導下的“北滿防疫處”(“北滿防疫局”前身)開始運營。該機構從成立之日起就一直走在現代衛生防疫醫學的國際前沿,來自日本、奧匈帝國、英國等國際學者長期供職于此,中外防疫專家有了長期合作的穩固平臺。防疫局的高級醫官J. W. H. 春博士(Dr. J. W. H. Chun)1911年對中國東北北部疫區做了全面調查;1912年,耶特馬爾博士(Dr. Jettmar)在外蒙古庫倫的俄國杜杜克洛夫(Dr. Dudukaloff)實驗室與之合作研究猩紅熱課題;伍連德同期深入到蒙古確認肺鼠疫源頭。在共同搜集了1898—1910年間東北亞鼠疫數據的基礎上,得出了鼠疫每年都會在吉爾吉斯大草原上發生的定論,并定期發表年度研究報告(第一卷主要由伍連德撰寫),報告鼠疫研究的最新進展,為國際同行的相關研究提供了重要參考,同時也表明中國在防疫學領域的科研能力不斷提升,且處于歐美同類機構的領先水平,在改善世界健康方面發揮著重要作用。①基于此,中國東北北部防疫機構對年輕的國際醫學精英們形成了強大感召力,他們紛紛申請加入伍連德領導的中國東北防疫體系,致使國際防疫人才基本實現了疫情多發區的全面覆蓋和監控。如1918年牛莊防疫局的菲利普斯(Phillips)博士及時報告了一場相當嚴重的流行病,在及時救治下無人死亡。局地暴發的鼠疫也因防疫得當而只有罕見病例。②1915—1924年,“南滿衛生部”首席醫官細川與伍連德在防疫上密切合作,二人的合著多次在《日本衛生學雜志》發表。可見,當時中國東北的聯防體系已初步形成,成效顯著。③

1915年,美國洛克菲勒醫療代表團訪問中國,伍連德抓住機會向代表W. H. 韋爾奇(W. H. Welch)、亞伯拉罕·弗萊克斯納(Abraham Flexner)、喬治·皮博迪(George Peabody)和委員羅杰·格林(Roger Green)推介在北京籌建一所醫學院和醫院,得到了代表們的支持。同年成立了“中華醫學基金會”,成員有約翰·洛克菲勒(John Rockefeller)、W.巴特利克(W. Buttrick)等人。1917年,伍連德向外交部和財政部提請在京建立中央衛生實驗室,使中國東北防疫局能與之呼應。1917—1918年,伍連德聯系國際銀行家,籌到100萬美元貸款建造和裝備了該實驗室。④實驗室建成不久即生產出了有效的疫苗和血清,每年可獲得11萬美元的國際資助。1921年,北京協和醫科大學和附屬醫院開業,一些有競爭力的私立醫院也開始出現。期間,伍連德還多方聯絡成立了中華醫學會、博醫會等醫學組織,并定期在上海、廣州等地召開學術會議,制定了執業醫師、診療所、護理人員的從業資格認定等規則。中外協作、公私共存等有利因素推動了中國北方醫療防疫現代化的進程,促進了區域內公共衛生事業的發展。

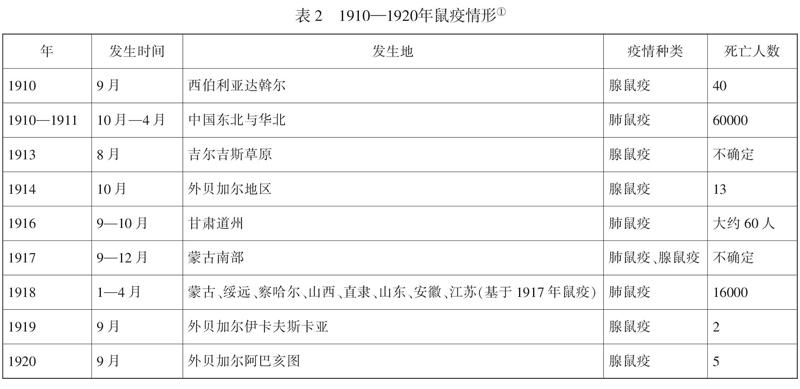

顯然,中國主持召開的首次國際鼠疫會議拉開了世界衛生防疫體系一體化的序幕,來自多國的大多數學者在共同探討和研究這場可怕的瘟疫中跨越了種族、地域、國別等方面的偏見和執念,使生命整體的概念深入人心,也使落后的中國防疫體系建設得到了國際各方力量的支持,并使之從成立之初即帶有鮮明的國際化色彩,取得了顯著成效。在1913—1920年,在日俄兩國防疫人員的密切配合下,7次將鼠疫苗頭成功地扼殺在搖籃里(詳見表2)。

三、20世紀20年代肺鼠疫再襲東北與

國際衛生防疫體系的聯合應對

1920年10月,海拉爾出現鼠疫疫情,伍連德聞訊立即前往。經檢測,他高度懷疑是肺鼠疫卷土重來。但當時中國東北政權更迭,伍連德已非10年前那樣大權在握,除了督促當局將密切接觸者隔離外,別無他法。伍連德返回哈爾濱后不久,海拉爾防疫處發生了逃逸事件,致疫情沿鐵路線迅速傳播。

所幸,中國東北既有的防疫體系已形成了基本獨立于政治之外的國際聯防合力,其對疫情的管控能力及民眾對防疫的配合都較10年前大有進步。1920年12月21日,伍連德聯絡哈爾濱各界要人,在濱江召開了中外居民代表大會,議定成立“萬國防疫委員會”,推舉濱江海關稅務司的法國人覃周(R. C. L. dAnjou)為主席,成員包括各國駐哈領事、中國政府官員及鐵路官員、中俄醫療防疫人員等。該會成立后充分發揮了團結協作精神,至次年5月疫情結束期間,總計舉行了18次會議共商對策。②經過生物檢測,中方防疫人員聯合英、日、俄等國際醫學力量很快查清了疫源,對傳播路徑、傳染度等亦有了更科學、更成熟的認知。英國醫生查普利克(Chapplick)負責哈爾濱防疫,每天上午和晚上分測患者體溫,一旦發現有脈搏加快和發燒的跡象,立即將其隔離,必要時送至疑似病例的病房。③經過實踐,“北滿防疫局”和英國醫生發明了“黃金24小時”理論,即患者“在出現癥狀后的4—24小時內沒有傳染力,包括痰里有血時,因為很少有患者在咳嗽之前就有傳染性”。④伍連德與英國學者格林·伯格一致認為,“肺鼠疫是非常容易抑制的傳染病——即使在沒有抗生素的時代也如此……肺鼠疫在較冷、較干燥的地區傳播得更好”。⑤美國學者蒂格和巴伯(Barber)則利用實驗數據予以印證,“即使氣溫為零下30攝氏度,鼠疫飛沫依然存在于極低的溫度下,在空氣中停留的時間更長,使得鼠疫能夠存活并具有傳染性”,①攻克了鼠疫能越過寒冬年年在極北地區爆發的學術謎題。

疫情期間,哈爾濱的蘇俄醫生設立了一個獨立分處,負責例行的房屋檢查、診斷和消毒,并向總部發送每日報告。所有疑似病例和鼠疫病例都被送往“北滿防疫局”下設的哈爾濱醫院。②中東鐵路部門亦密切配合,在隔離醫院床位緊張的情況下,將一排排火車車廂拉在一起,集中隔離了成千上萬的疑似者和接觸者。“北滿防疫局”在哈爾濱的實驗室生產了6萬個紗布口罩和8000劑鼠疫疫苗,③有效的疫苗和血清療法拯救了許多民眾,哈爾濱受過教育的人比10年前更易接受外國藥物。基于此,“在1920—1921年的瘟疫中,只有8%被隔離在哈爾濱的接觸者發展成鼠疫”。④“中國東北共8500人死亡。此疫的流行被局限于中國東北北部,長春以南幾乎都逃過一劫,直隸和山東兩省僅發病300例”。⑤專業人員的死亡率也較1910年鼠疫大幅下降,從1910的19%~46%下降到1920—1921年的9%。⑥抗疫支出也從1910—1911年的800萬美元減至96萬美元,且從海關收到15萬美元的捐助,“北滿防疫局”只花了38,000美元。⑦

客觀上,此疫是中外防疫學力量整合后的一次大考,以伍連德為代表的國際化防疫體系交上了令人相對滿意的答卷,其領導的國際醫療團隊在成功遏制疫情的同時,亦將相關成果發表在《英國病理學與細菌學雜志》《英國衛生學刊》《中國醫學雜志》及美、日、德等國際學術期刊上共享,進一步鍛煉了實戰能力,提升了國際知名度。他們趁機舉辦、參加了多次國際學術會議,為中國東北防疫體系的國際交流與合作搭建了更高的平臺。日本京都帝國大學病理學教授藤浪鑒與伍連德合作的《1921年東北鼠疫流行的病理組織學研究》在1924年2月國家醫學協會會議上宣讀。1923年9月伍連德參加在新加坡舉行的遠東熱帶醫學會議,期間受日本駐長春領事仁志邀請以國賓的身份訪問日本。伍連德10月6日遠渡東瀛,會見了山田基(前“南滿醫學院”主任,時任長崎醫學院院長)、北里、八加佑、入澤和三浦等醫界精英,參觀了日本長崎、福岡、大阪、京都等城市的檢疫醫院,多次用英語發表“中國鼠疫研究”“肺鼠疫疫源”等系列講座與演說,引起日本學界和外交部的高度重視。伍連德借機敦促日本善待中國留學生,為兩國的共同利益培養杰出人才,并于10月26日在東京帝國大學發表了題為“日中醫學的相互依存”演說,極力主張盡快用庚子賠款在中國建立一個實驗科學研究所,“日本和中國最優秀的科學家可以在那里為了人類共同的利益而合作”。⑧伍連德再次明確提出生命整體的概念,得到了東京醫學聯合會的認可與支持。“若中國未采用現代的疾病預防方法,對其相鄰國家和地區而言無異于一種不斷的威脅。而日本向其人口眾多的鄰國——中國的科學進步伸出援助之手,符合日本的長久利益”。⑨

經過1920—1921年的國際合作和積極的對外交流,以跨境聯防為目的的國際聯防機構——“聯盟健康委員會”(“北滿防疫局”隸屬其分支機構“遠東衛生局”)得以成立。其后,中國注冊醫生增長了2倍之多,達到了1萬名,但對比大多數西方國家每1000名居民配備1名醫生的比率,擁有4億人口的中國仍遠遠不足。若按日本5500萬人配6萬余名醫生,中國應配備約40萬名醫生。⑩在伍連德等人的努力下,日本加強了對中國醫學留學生的教育和培養,不斷向中國輸送醫療衛生人才。中國東北亦與蘇俄建立了防疫互助機制,雙方約定,一旦發現可疑病例,立即通知醫務人員,在各自轄境內不分國籍對病人進行檢查,若確定是可疑病例,即刻就近送醫,所有與病患接觸者都必須戴上口罩和兜帽以防感染。哈爾濱衛生實驗室則堅持生產紗布口罩和疫苗,分發至西伯利亞各地。?輥?輯?訛1927年,蒙古出現鼠疫,聯盟健康委員會下屬的“遠東衛生局”在日內瓦和新加坡等機構的電報請求下,請調“北滿防疫局”赴通遼疫區調查。大約同一時間,“北滿防疫局”接到外蒙古庫倫和俄羅斯醫療部門的電報,請求運送3000劑疫苗和10升血清支援,這些抗疫物資經西伯利亞鐵路被運往維諾因丁斯克,然后由航空公司從那里運至蒙古庫倫。截至9月底,通遼除使用抗鼠疫血清治療病人外,還進行了大規模的保護性接種,鼠疫只造成400余人死亡。“偽滿洲國”時期,聯合防治鼠疫委員會得以建立,下設一個常設機構以便及時向美國公共衛生服務部報備。①

可見,這一時期的國際防疫體系真正實現了有組織、有計劃的跨國聯防合作,并伴隨著科技的進步不斷向著全球一體化的方向邁進。

結 論

1910—1911年中國東北暴發的肺鼠疫拉開了中國防疫醫學現代化的序幕,在多種國際勢力的介入和角逐下,清政府與東北的地方政府不得不將涉及政治、經濟、軍事等多重因素的防疫重任轉交給以伍連德為代表的現代防疫學專家手中。伍連德充分調動了國際醫學力量,有效地遏制了兇險的肺鼠疫,并借機召開了具有深遠影響的國際鼠疫大會,為建設高度國際化的中國衛生防疫體系提供了契機。經過10余年的長足發展,1920—1921年暴發的肺鼠疫成為中國東北衛生防疫體系的試金石。事實證明,在堅持中國國家主權原則下,高度國際化的中國東北衛生防疫體系是有力且高效的,它以開放、包容的學術品格充分詮釋了生命整體的理念,贏得了世界同行的尊重和認可,為健康聯盟委員會(世界衛生組織前身)等國際醫療機構的建立打下了堅實的基礎,推促了衛生防疫全球化的進程。

【作者簡介】趙欣,吉林師范大學歷史文化學院教授、博士生導師,主要研究方向為國際關系史、歷史地理、醫學史。

【責任編輯:王向陽】