十九屆五中全會的深意與新意

李璐璐 楊學義

“全會再次強調我們要胸懷兩個大局(中華民族偉大復興的戰略全局,世界百年未有之大變局),辦好自己的事。”10月29日,《中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議公報》(下文簡稱《公報》)發布,《中國改革報》副社長、央視特約評論員楊禹在鏡頭前第一時間進行解讀。他認為,在這份信息量豐富、涵蓋國計民生方方面面的6000字《公報》中,上述這句話具有特別的深意。

10月26日至29日,十九屆五中全會在北京舉行。全會審議通過了《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》。全會提出了決勝全面建成小康社會取得的10方面決定性成就,提出到2035年要實現的9方面遠景目標,“十四五”時期經濟社會發展的6方面主要目標,以及實現奮斗目標的12方面具體舉措。

楊禹對《環球人物》記者說,站在特殊歷史節點上的十九屆五中全會,可以用“立足五年、謀劃十五年、著眼百年”來形容。黨中央圍繞“十四五”規劃,提出2035年遠景目標,在未來15年基本實現現代化。同時,中國共產黨這個百年大黨,將在完成第一個百年奮斗目標后,帶領人民開啟第二個百年奮斗目標的新征程。

特殊歷史節點的全會

“在過去一年中,總書記不斷講要胸懷兩個大局。其中世界百年未有之大變局,特別值得在當下深入分析。”楊禹說。在今年年初新冠肺炎疫情暴發時,他想到了總書記的一段話:“改革開放每一步都不是輕而易舉的,未來必定會面臨這樣那樣的風險挑戰,甚至會遇到難以想象的驚濤駭浪。”這出自總書記2018年12月在慶祝改革開放40周年大會上的講話。后來,“驚濤駭浪”一詞多次出現在總書記的講話中。“現在看來,疫情不就是我們當時還難以想象的驚濤駭浪之一嗎?當然,‘驚濤駭浪中,還包含更多深刻復雜的含義。”

“世界百年未有之大變局”的含義是豐富的。“首先,生產力發展水平發生新變化,蓬勃之勢‘百年未有。”楊禹說,這句話有一個容易被忽視的關鍵點,“‘蓬勃二字,并不是自動分享給所有人,很多國家、地區、行業、企業能抓住蓬勃的新機遇,但也有些人,正眼睜睜看著別人蓬勃起來,自己干著急,被別人落的更遠。”所以,在欣欣向榮的背后,是殘酷的競爭較量和大浪淘沙,這就是總書記講的“危與機同生并存”。“從國家到企業,再到個人,不要以為‘蓬勃會自動掉到你的頭上,是火是冰,關鍵看你自己!”

“百年未有”的另一個重要含義是,國際力量對比發生新變化,力量結構變化和重心轉移之方向“百年未有”。“國際力量結構正從單極向多極轉變,重心從傳統的西方發達國家向以中國為代表的新興國家轉移。”從這點來看,中華民族偉大復興的戰略全局也是這場大變局的一部分。而這場大變局還包括更多豐富的含義,比如,進入社交媒體時代,全球社會治理所面對之新挑戰新機遇“百年未有”;不同國家制度國家治理體系間的對比發生新變化,實踐與思考之深刻“百年未有”。

“值得一提的是,變局本身的特征也發生了新變化,變局形態之復雜‘百年未有。”楊禹專門梳理了一些變局呈現的具體復雜形態。在今年表現最為突出的莫過于“黑天鵝+灰犀牛”,新冠肺炎疫情就是一只誰都沒有預料到的“黑天鵝”,而長期存在又容易被人忽視的公共衛生短板則是一頭“灰犀牛”。“直到這只黑天鵝飛過來,這頭灰犀牛也起了身,朝我們橫沖直撞過來。其實每一只黑天鵝的背后都有一頭灰犀牛,需要我們主動發現排除身邊‘灰犀牛式的風險。”而這還只是變局復雜形態的一種,“可以預見之變+出乎意料之變”“順應大勢之變+悖逆潮流之變”“于我有利之變+于我不利之變”“進退裕如之變+進退失據之變”……各種形態之間,又有著深刻的交織。

“今年以來,全球產業鏈、供應鏈、價值鏈都發生了一些中斷,加上近幾年逆全球化趨勢加劇,有些國家內傾化傾向嚴重。”一些國際學者判斷,全球化就此終結,楊禹說:“但從5月全國兩會開始,總書記就多次強調,經濟全球化遭遇逆流,我們要站在歷史正確的一邊!”

“回望過去10個月,面對疫情這場被動的遭遇戰,總書記并沒有只講打好遭遇戰,而是反復講,我們要牢牢把握發展的主動權,打戰略主動戰。越是遇到了被動面對的變化,越要努力把主動權盡快抓回來。”楊禹說。

2020年10月26日至29日,中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議在北京舉行。

2020年10月30日,首場中共中央新聞發布會舉行,向各界介紹十九屆五中全會精神。科學技術部黨組書記、部長王志剛出席發布會。

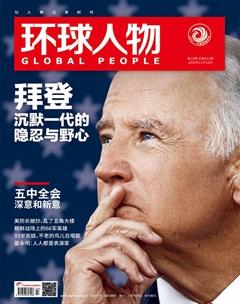

2020年10月29日,《中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議公報》發布,央視特約評論員楊禹第一時間進行評論解讀。(視頻截圖)

2035年,人均GDP達到中等發達國家水平

黨的十九屆五中全會的部署,也是對上述復雜變局的回應。“全會精神,都是在講面對這場百年未有之大變局,應當怎么辦。” 其中有一些在特殊形勢下體現主動作為、篤定作為的細節表述,令楊禹印象深刻。“全會高度評價了‘十三五時期決勝全面建成小康社會取得的決定性成就。其中有這樣一句話,預計2020年國內生產總值突破100萬億元。”國家統計局數據顯示,2019年國內生產總值為99.1萬億元,“在今年年初,所有人都覺得就是‘一腳油的工夫,2020年GDP輕松就能沖到100萬億元了,但是一季度疫情暴發,GDP負增長6.8%。經過努力,我們前三季度GDP轉正,現在黨中央的判斷,說明大家對于今年中國經濟穩定在正增長是有底氣的!”

全會還制定了到2035年基本實現社會主義現代化的遠景目標,其中提到:人均國內生產總值達到中等發達國家水平。“這句話分量特別重,既是目標,也是任務,更是對全體人民的莊嚴承諾。”楊禹說,雖然沒有具體數字,但國際標準是可以量化的,“什么是中等發達國家水平?學術界有不同分析,匯總一下看,大概是人均GDP兩萬美元。我們現在是1萬美元,換句話說,我們要用15年的時間,實現人均GDP翻一倍,甚至更多。這對于我們這個世界最大的發展中國家來說,是很不容易的!這也說明,我們對中國經濟持續釋放增長潛力是有信心的。”

習近平總書記在全會上就建議稿所作的說明中提到,文件起草組經過認真研究和測算,認為從經濟發展能力和條件看,我國經濟有希望、有潛力保持長期平穩發展,到“十四五”末達到現行的高收入國家標準、到2035年實現經濟總量或人均收入翻一番,是完全有可能的。同時,考慮到未來一個時期外部環境中不穩定不確定因素較多,存在不少可能沖擊國內經濟發展的風險隱患,新冠肺炎疫情全球大流行影響深遠,世界經濟可能持續低迷,中長期規劃目標要更加注重經濟結構優化,引導各方面把工作重點放在提高發展質量和效益上。

“必須強調的是,新時代新階段的發展必須貫徹新發展理念,必須是高質量發展。”習近平總書記在全會上就建議稿所作的說明中,提到了幾個重點問題,第一個提出來的就是推動高質量發展。

如何實現將工作重點放到提高發展質量和效益?對比十九大報告,全會《公報》在2035年實現遠景目標中有一個亮點格外引人關注:關鍵核心技術實現重大突破。

科技創新是第一位的任務

五中全會對“十四五”時期經濟社會發展和改革開放的重點任務,安排了12個部分,明確了從科技創新、產業發展、國內市場、深化改革、鄉村振興、區域發展,到文化建設、綠色發展、對外開放、社會建設、安全發展、國防建設等重點領域的思路和重點工作。科技創新排在第一位。

就在全會閉幕次日的10月30日上午,首場中共中央新聞發布會舉行,向各界介紹十九屆五中全會精神。“以前都是某一次會議的新聞發布會,比如中國共產黨第十九次全國代表大會新聞發布會,而以中共中央的名義開新聞發布會,尚屬首次。”出席發布會的有關領導格外引人關注,“除了主持人外,有5位領導出席發布會,其中有4位分別來自中宣部、中央政策研究室、中央財經委員會和國家發改委,這都是中央和國務院的綜合部門。除此之外,只有一位來自專門部門的領導——科技部黨組書記、部長王志剛”。楊禹分析,請科技部的領導來參加這樣一場意義重大的新聞發布會,本身就是在釋放一種信號。發布會現場,有記者問:“中國將采取哪些具體措施實現科技自立自強、推動創新?”王志剛部長說:“五中全會在《建議》中提出堅持創新在現代化建設全局中的核心地位,把科技自立自強作為國家發展戰略支撐,擺在各項規劃任務的首位,進行專章部署。這是我們黨編制五年規劃建議歷史上的第一次。”

《公報》不僅將科技問題進行專章部署,還將其放在非常重要的位置。在“堅持創新驅動發展,全面塑造發展新優勢”的專章中,提出了強化國家戰略科技力量、提升企業技術創新能力、激發人才創新活力、完善科技創新體制機制。

習近平總書記在全會上強調,經濟、社會、文化、生態等各領域都要體現高質量發展的要求。總書記的要求與《公報》提出的堅持創新在現代化建設全局中的核心地位,恰是一個有機整體。

在10月14日深圳經濟特區建立40周年慶祝大會的直播節目中,主持人請楊禹分析深圳創新的內在密碼。“創新活躍是深圳的最大特點之一,而創新主要靠企業。企業這么自覺地投入到創新中,說明地方市場環境很好,也說明地方政府做得比較到位。而只有建設法治政府,才能把這些關系處理得游刃有余。再進一步說,法治和改革,像總書記說的,是鳥之兩翼、車之兩輪。而改革的不斷推進,又能進一步帶動創新。”楊禹認為,這是一個閉環邏輯,而閉環邏輯的背后還有更多不可或缺的角色:黨的堅強領導,人民的偉大創造,城市對要素的有效聚集,制度的持續保障以及治理能力的不斷提升。這些與總書記要求的各領域高質量發展密切相關,同時也與《公報》中提出的加快發展現代產業體系、推動經濟體系優化升級等密不可分。

在世界科技潮流日新月異的時代,高質量發展、科技創新也意味著搶抓先機。“總書記在5月23日看望參加政協會議的經濟界委員時強調,要努力在危機中育新機、于變局中開新局。但在這次全會上,包括在之前中央黨校(國家行政學院)中青年干部培訓班開班式上,總書記將這句話換成‘在危機中育先機、于變局中開新局。”楊禹認為,將“新機”換成“先機”,大有深意。“新對應舊,先對應后。先后關系,發生在同行者、競爭者之間。強調先,讓我們更有緊迫感,更要去搶抓機遇,往前沖!”

辦好自己的事

總書記在全會上就建議稿所作的說明中,三次說到了“ 辦好自己的事”。第一次是在說明建議稿在向各界征求意見時,有很多意見和建議提出要“辦好自己的事”;第二次是在論述高質量發展問題時,深刻分析當今世界百年未有之大變局,提出防范化解各類風險隱患,積極應對外部環境變化帶來的沖擊挑戰,關鍵在于辦好自己的事;第三次論述關于構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,指出“改革開放以來,我們遭遇過很多外部風險沖擊,最終都能化險為夷,靠的就是辦好自己的事、把發展立足點放在國內”。

辦好自己的事,這6個字,蘊含了中國共產黨重要的治理邏輯。楊禹分析其中包含四層含義。

“第一層含義是在當前和未來的5年、15年,把強大的國內市場潛力釋放出來。所以總書記提出了以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。”今年5月召開的政協經濟界聯組會上,總書記指出,必須在一個更加不確定的世界中謀求我國發展,要看到,我國經濟潛力足、韌性強、回旋空間大、政策工具多的基本特點沒有變。

“越是在充滿不確定時,越是要牢牢把握確定性的東西。”楊禹說,“外部環境再復雜,對中國前進的遏制再瘋狂,中國共產黨的堅強領導是篤定的,我們選擇的中國道路是篤定的。”正如總書記在首屆進博會上的主旨演講中所說:“中國經濟是一片大海,經歷了無數次狂風驟雨,大海依舊在那兒!”不確定性帶來風險,也帶來機遇,能讓領先者百尺竿頭更進一步,能讓落后者彎道超車后來居上,也能讓所有人從無到有、開創新局。

習近平總書記在全會上指出,推動形成宏大順暢的國內經濟循環,就能更好吸引全球資源要素,既滿足國內需求,又提升我國產業技術發展水平,形成參與國際經濟合作和競爭新優勢。

“辦好自己的事,第二層含義是協同推進改革發展穩定各項工作,也就是不光要擴大內需,還要把各方面工作都做好。第三層含義是按照既定步調做事情,把握主動性。也就是我們對外部變化及時應對,同時另一方面也要保持定力,不能亂了方寸。”面對全球化逆流,《公報》明確提出,實行高水平對外開放,開拓合作共贏新局面。“這體現了我們站在選定的方向上,不會被那些雜音所干擾。”楊禹說。

“第四層含義最深刻,要始終清醒懂得最大的挑戰是什么。總書記曾講,我們黨作為世界第一大政黨,‘沒有什么外力能夠打倒我們,能夠打倒我們的只有我們自己。我們剛剛隆重紀念中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰70周年,回望當年,我們一窮二白,美國不可一世。新中國第一年的經濟總量只有100億美元,美國當年的經濟總量是2800億美元。”楊禹說,即便在那樣艱苦的條件下,外部的力量也沒有打垮中國,“記得去年9月3日總書記在中央黨校秋季學期開班式上強調,必須發揚斗爭精神,增強斗爭本領。總書記講的斗爭,首先是自我革命。我們要和自己的惰性斗,要和自己國家治理能力短板斗。把這些事情做好,我們就能抵御任何風險。”

《公報》強調統籌發展和安全,“這和我們正在經歷的與大風大浪搏擊有關。”楊禹說,總書記指出,要把困難估計得更充分一些,把風險思考得更深入一些,注重堵漏洞、強弱項,下好先手棋、打好主動仗。

“全會還提出,‘十四五時期改革開放邁出新步伐,社會主義市場經濟體制更加完善;社會文明程度得到新提高,人民思想道德素質、科學文化素質和身心健康素質明顯提高;生態文明建設實現新進步;民生福祉達到新水平;國家治理效能得到新提升。”楊禹說,這些工作在今后五年的落腳點離不開三個“新”,即新發展階段、新發展理念、新發展格局。

楊禹解讀,“8年來,總書記在重大時間節點和全國各地考察調研期間,經常講到某種精神力量,以此來鼓勵、鞭策大家。”今年疫情暴發以來,總書記2月在北京連線武漢,強調發揚“越是艱險越向前的大無畏革命精神”;3月,在北京考察科研攻關時強調嚴謹求實的專業精神,在武漢考察時強調“中國精神”“醫者仁心的崇高精神”等;3月底4月初在浙江考察時講廣大中小企業要發揚企業家精神;4月,在陜西意味深長地講了“西遷精神”“延安精神”。楊禹還進一步分析道,總書記在后來的考察調研中又提到了“右玉精神”、主人翁精神、勞模精神、斗爭精神,等等。9月3日,我們一起回望了總書記曾反復強調的偉大抗戰精神,8日,在抗擊新冠肺炎疫情表彰大會上,總書記總結了偉大的抗疫精神。10月23日,總書記又再次提到偉大的抗美援朝精神。

“這些精神力量不僅可以傳承,而且相通”,楊禹說,“越是形勢嚴峻,越是大風大浪撲來,我們越要把斗爭精神鼓舞起來,辦好自己的事。”

鏈接:

建議稿起草過程

2020年3月

中央政治局決定,黨的十九屆五中全會審議“十四五”規劃建議,成立文件起草組,由習近平總書記擔任組長,李克強、王滬寧、韓正擔任副組長,有關部門和地方負責同志參加,在中央政治局常委會領導下承擔建議稿起草工作。30日,黨中央發出《關于對黨的十九屆五中全會研究“十四五”規劃建議征求意見的通知》,在黨內外一定范圍征求意見。

2020年4月13日

文件起草組召開第一次全體會議,建議稿起草工作正式啟動。

2020年7月21日

習近平總書記在京主持召開企業家座談會并發表重要講話。7位企業家代表先后發言,就當前經濟形勢、保護市場主體、加強科技創新、深化企業改革、吸引用好人才、“十四五”規劃建設等提出意見和建議。

2020年8月10日

根據中央政治局會議決定,建議稿下發黨內一定范圍征求意見,包括征求黨內部分老同志意見,還專門聽取了各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表意見。

2020年8月16日至29日

“十四五”規劃編制工作開展網上征求意見。廣大人民群眾踴躍參與,留言100多萬條,有關方面從中整理出1000余條建議。

2020年8月20日

習近平總書記在合肥主持召開扎實推進長三角一體化發展座談會并發表重要講話。上海市委書記李強、江蘇省委書記婁勤儉、浙江省委書記車俊、安徽省委書記李錦斌、推動長三角一體化發展領導小組副組長何立峰先后發言,結合各自實際、從不同角度介紹了工作情況,談了意見和建議。

2020年8月24日

習近平總書記在中南海主持召開經濟社會領域專家座談會并發表重要講話。9位專家代表先后發言,就“十四五”規劃編制等提出意見和建議。

2020年8月25日

中共中央在中南海召開黨外人士座談會,就中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。習近平總書記主持座談會并發表重要講話。

2020年9月11日

習近平總書記在京主持召開科學家座談會并發表重要講話。7位科學家代表先后發言,就深化科技體制改革、推動科技創新和發展等問題提出意見和建議。

2020年9月17日

習近平總書記在湖南省長沙市主持召開基層代表座談會并發表重要講話。10位基層代表先后發言,就辦好鄉村教育事業、加大產業扶貧力度、支持小微企業發展、實施鄉村振興戰略等提出意見和建議。

2020年9月22日

習近平總書記在京主持召開教育文化衛生體育領域專家代表座談會并發表重要講話。10位教育、文化、衛生、體育領域專家和代表先后發言,就教育改革和發展、文化傳承和創新、衛生人才隊伍建設、全面建設體育強國等提出意見和建議。

在“十四五”規劃征求意見過程中,各方面提出了好的意見和建議

1.充分總結經驗

補充全面從嚴治黨、農業發展、文化建設、國家安全等方面內容。

2.深化形勢環境分析

補充改革任務仍然艱巨、辦好自己的事、樹立底線思維等方面內容。

3.豐富指導思想和原則

強化以人民為中心、擴大對外開放、全面依法治國、統籌發展和安全等方面內容。

4.完善“十四五”發展目標和2035年遠景目標

補充縮小發展差距、促進共同富裕等方面內容。

5.強化推進創新驅動發展的重大舉措

充實有關完善國家創新體系、強化國家戰略科技力量、健全創新激勵機制和改革科技體制等方面內容。

6.更加突出實體經濟在國民經濟中的重要地位

充實加快建設現代化經濟體系、加快構建新發展格局等方面內容。

7.更好堅持和完善社會主義基本經濟制度

充實促進各類所有制經濟共同發展、完善重要財稅金融制度等方面內容。

8.完善新型城鎮化戰略

充實城市規劃建設管理等方面內容。

9.更加重視促進人的全面發展和社會全面進步

強化建設高質量教育體系、健全社會保障體系、全面推進健康中國建設等方面內容。

10.把維護國家安全放在更加突出的位置

筑牢國家安全屏障,充實保障國家經濟安全、維護社會穩定和安全等方面內容。