基于以舊換新的綠色供應鏈管理研究

孫丫杰 侯文華

摘 要:隨著技術的進步和市場競爭的日趨激烈,產品更新換代頻率加快,用于生產制造的自然資源逐漸匱乏,隨之被大量淘汰的廢舊產品也給環境帶來了嚴重壓力。解決產品末端回收再利用難題,打造綠色供應鏈,推動可持續發展勢在必行。近年來在政策引導支持和供應鏈自主實踐下,以舊換新模式逐漸興起,不僅能夠刺激消費升級,而且還能推動建設綠色回收再利用體系和閉環供應鏈,倒逼供應鏈前端進行面向以舊換新的綠色化產品設計,促進綠色供應鏈的整體發展。文章基于現有研究基礎,提出基于以舊換新的綠色供應鏈結構,并對基于以舊換新的綠色供應鏈管理相關研究現狀進行梳理和分析,指出以舊換新下綠色供應鏈管理的未來研究方向。

關 鍵 詞:以舊換新;綠色供應鏈;回收再利用;閉環供應鏈

中圖分類號:F274 文獻標識碼:A 文章編號:2096-7934(2020)10-0054-08

一、引言

經濟的高速發展對生態環境造成了嚴重的負面影響,全球變暖、資源有限、能源短缺等環境危機日益凸顯。同時,人口和人均消費的增長,自然資源和生態系統承載能力的有限,使得企業需要承擔的隨之而來的生態風險和成本也越來越高[1]。傳統供應鏈管理只強調經濟效益而不考慮環境影響,為應對環境危機、實現可持續發展,打造綠色供應鏈成為不可避免的時代趨勢。

我國是制造和消費大國,也是廢棄大國。生產企業不斷推陳出新,龐大的產品存量和快速的產品迭代也意味著巨量廢舊產品的報廢和閑置。行業數據顯示,2019年我國廢棄電子電器產品的理論報廢量就達到了6.74億臺[2]。與巨大的廢舊產品存量相對的,是我國回收渠道散亂、回收效率低下、回收處理流程不正規的廢舊產品回收處理行業現狀。因此,廢舊產品的有效回收、資源化再利用和規范處理成為當前我國供應鏈綠色發展中面臨的重大難題,政府、企業和學界針對如何實現供應鏈末端回收再利用的高效和綠色化運作展開了大量的探索和研究。在此背景下,近年來,受供應鏈綠色、可持續發展和我國擴大內需、消費升級發展趨勢的影響,以及在一系列利好政策的出臺和環保、利益的雙重驅動下,以舊換新回收模式憑借其回收廢舊產品和刺激消費升級的兩大優勢,將回收端和市場端連接起來,成為了各行業和各領域關注的熱點。

本文將基于現有研究基礎,首先闡述綠色供應鏈的概念并提出基于以舊換新的綠色供應鏈結構。然后從以舊換新回收的角度出發,考慮以舊換新下綠色供應鏈管理所涉及的重要問題,并分別對相關問題領域的研究現狀和進展進行歸納和分析。最后,在現有研究基礎上,指出以舊換新下綠色供應鏈管理研究的未來發展方向,為進一步的理論研究和實踐探索提供參考。

二、基于以舊換新的綠色供應鏈結構

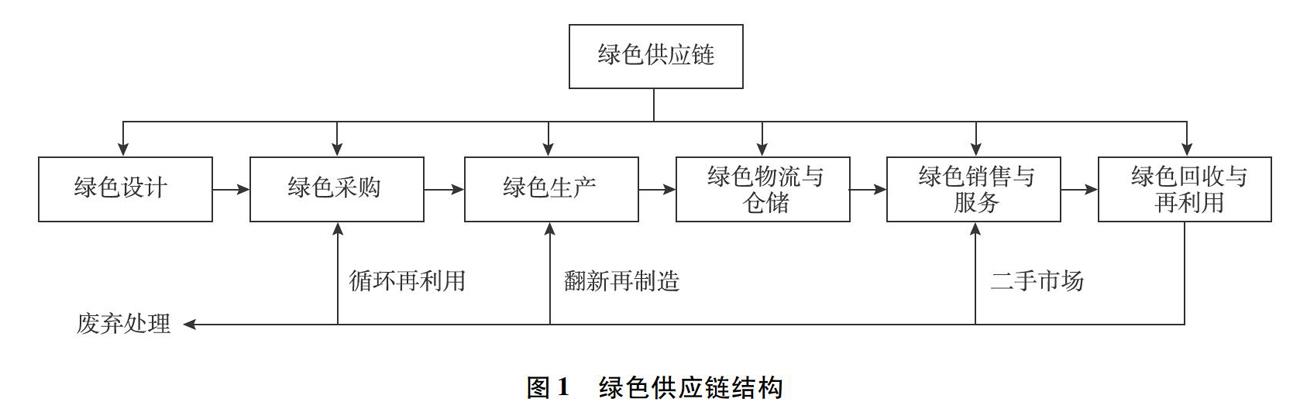

綠色供應鏈是指“一種以綠色制造理論和供應鏈管理技術為基礎,在整個供應鏈中綜合考慮環境影響和資源效率的現代管理模式”,最早提出于1996年美國密歇根州立大學的一項“環境負責制造(ERM)”的研究中[3]。其主要目的是最小化產品在全生命周期中對環境產生的負面影響,并最大化資源利用效率。我國在2014年發布的《企業綠色采購指南(試行)》中首次明確了綠色供應鏈的定義,“將環境保護和資源節約的理念貫穿于企業從產品設計到原材料采購、生產、運輸、儲存、銷售、使用和報廢處理的全過程”[4],具體結構如圖1所示。

隨著工業化的快速發展,我國資源短缺和環境污染問題日益加劇,近年來政府高度重視綠色供應鏈的發展,并圍繞設計、采購、生產、物流、消費、回收等供應鏈上多個環節,出臺了一系列針對性的引導政策和指導意見,推動構建綠色供應鏈。在政策推動和企業自主實踐下,我國綠色供應鏈的建設和管理雖然已獲得一些成果和實踐經驗,但仍處于初步發展階段,供應鏈末端的廢舊產品回收再利用依舊是當前綠色供應鏈構建中的薄弱環節。2015年,我國展開了首批生產者責任延伸試點工作,試點企業采用多種形式積極參與推動了廢舊產品回收體系的建設。其中,以舊換新回收是企業參與構建回收體系最直接的方式,如格力推出的“全民交舊、環保行動”、華為與第三方平臺愛回收合作開展的以舊換新活動等[5]。2019年政府連續出臺多項政策,聚焦綠色、智能產品,利用以舊換新政策刺激市場需求,促進產品更新換代,并鼓勵企業大力開展以舊換新。

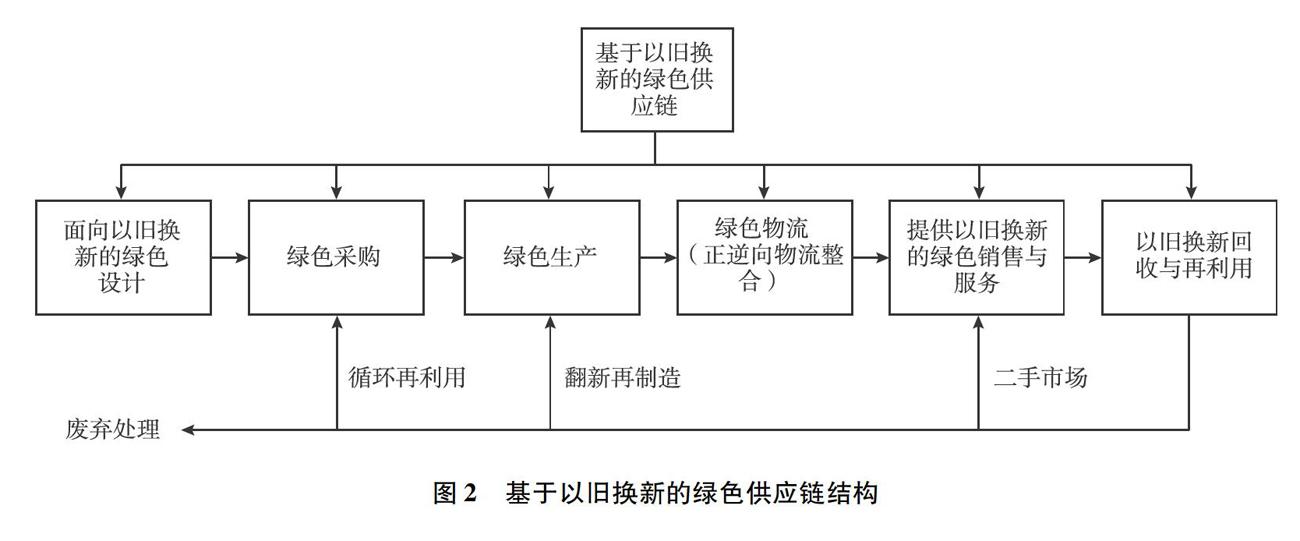

在利好政策的支持和引導下,以舊換新越發呈現出參與主體多元化、運作模式創新化的發展趨勢,不僅可以直接加速綠色回收體系的建立,也可助推逆向物流、資源化利用、綠色消費、綠色設計等多環節協同發展,進而推動整個行業綠色供應鏈的構建和發展。本文基于此背景提出,在供應鏈的各流程各環節考慮末端以舊換新回收的需求和情境,構建基于以舊換新的綠色供應鏈(如圖2所示),在供應鏈前端推行面向以舊換新的綠色產品設計,末端提供以舊換新的綠色銷售與服務,對廢舊產品進行以舊換新回收和資源化再利用,同時推進正逆向物流整合,形成基于以舊換新的綠色閉環供應鏈。在此基礎上,本文將重點針對以舊換新下的綠色設計、綠色回收、再利用以及閉環供應鏈管理等問題,對基于以舊換新的綠色供應鏈管理相關研究現狀進行梳理和分析。

三、基于以舊換新的綠色供應鏈管理研究綜述

以舊換新回收策略的實施會逆向影響到綠色供應鏈的各個流程,從末端綠色回收再利用、綠色消費、綠色銷售與售后服務、綠色物流到前端綠色產品設計。近年來,學者針對以舊換新回收下的綠色供應鏈管理相關問題展開了較為深入的研究,并主要集中于回收渠道結構的選擇、回收再制造策略、考慮以舊換新的閉環供應鏈管理以及考慮以舊換新的產品設計策略相關領域,分析研究以舊換新下供應鏈管理面臨的新問題和新機遇。

(一)回收渠道結構的選擇

在考慮以舊換新的綠色供應鏈管理中,需首要解決的便是以舊換新回收渠道結構的選擇,包括回收主體的選擇、線上線下回收渠道的選擇以及考慮我國廢舊產品回收情境下正規與非正規回收渠道之間的競爭等一系列問題。相關研究基于成本、政策、消費者偏好等多種影響因素,分析了不同回收渠道結構對于回收率、渠道成員利潤和渠道效率等的影響。

首先,在現有的回收渠道結構研究中,制造商、零售商和第三方回收商構成了當前主流的回收主體。目前已有研究主要集中在探討回收成本結構對于不同回收主體選擇的影響和不同回收主體負責回收下的回收效率和渠道效率等問題[6-7]。Xiao 通過比較分別由制造商和零售商進行以舊換新回收并再制造銷售給二級市場的情況,發現相比自己提供以舊換新,企業可能從搭便車中獲得更大的利益[8]。隨著回收實踐的探索和研究的推進,第三方回收渠道在近年來吸引越來越多學者的關注。鄭本榮等考慮了由第三方負責回收并在專利保護下進行再制造的情況[9];Chuang等建立了針對產品生命周期短且需求波動的高科技產品的制造商回收、零售商回收和第三方回收的三種回收渠道模型,并分析了政策規制對于回收渠道選擇的影響[10]。

其次,在互聯網技術的進一步發展下,在線回收渠道成為了企業和學界探索和開展研究的新領域。線上線下以舊換新回收渠道的選擇受到市場中新舊消費者比例結構和舊產品折舊程度等多因素的影響[11],且雙渠道下的最佳以舊換新需求并不總是大于純線上和純線下渠道的[12]。Feng等通過引入消費者對在線回收渠道的偏好,對線下/線上/混合雙渠道的選擇和渠道協調合同的設計問題進行了研究,并分析了消費者偏好對渠道協調的影響[6]。

最后,基于我國廢舊產品回收體系散、亂的具體情景和正規、非正規渠道并存的回收現狀,如何引導我國回收處理體系的規范化建設也是當前重要的研究問題之一。夏西強等學者分析了政府采取補貼和監管的不同政策和不同政策力度對于正規和非正規回收渠道回收價、回收量和利潤的影響[13]。劉慧慧和劉濤的研究表明政府的基金補貼可以推動回收渠道的正規化,此外,正規渠道回收商還可通過和再制造商進行合作來有效提升其渠道競爭力[14]。

(二)回收再制造策略

產品回收后的資源化再利用也是綠色供應鏈管理領域研究的重要課題,當前已有研究主要集中在回收再制造策略上。重點研究方向包括:

第一,回收與再制造之間的交互影響。例如存在再制造情況下閉環供應鏈回收渠道的選擇[15]、再制造成本對回收渠道選擇偏好的影響[16]、不同回收質量對于回收再制造決策的影響[17]等,其中馮章偉等學者考慮了存在產品和零部件兩級再制造情況下,第三方回收商的回收價、回收率、回收努力程度對于供應鏈上各成員決策和利潤的影響[18]。

第二,消費者行為對于再制造策略的影響。研究消費者對新產品和再制造產品的偏好不同會如何影響到再制造策略的實施和新/再產品的定價決策[19-20]。

第三,再制造渠道的選擇。包括外包再制造是否可以消除再制造產品對新產品的蠶食效應[21]、第三方再制造商的市場進入是否對不具備再制造能力的原始制造商有弊[22]等問題。需要注意的是,研究表明只有在滿足一定條件下,對回收產品進行再制造才有利于降低對環境的影響[23]。

此外,在以舊換新回收的基礎上,部分學者考慮到了“以舊換再”的回收策略,對以舊換新和以舊換再下的定價決策問題展開了研究[24-25],還有學者關注到了二級市場的存在對壟斷OEM提供以舊換新并進行再制造轉售的影響[26]。

(三)考慮以舊換新的閉環供應鏈管理

以舊換新的實施涉及廢舊產品的回收和換新產品的配送,關系到產品在供應鏈中的雙向流動問題,將正向物流和逆向物流結合,形成了一個從設計、生產、銷售到回收、再利用的完整的閉環供應鏈系統。

針對以舊換新下的閉環供應鏈管理的相關問題,學者展開了大量的研究,并主要側重于以舊換新策略對于閉環供應鏈相關決策問題和利潤的影響研究。Miao 等學者的研究發現,在滿足一定條件下,以舊換新策略確實能夠刺激消費者需求并提高供應鏈成員利潤,并且當產品在持續使用階段對環境的邊際影響比其他階段更大時,以舊換新能夠有效提升閉環供應鏈系統的環境績效[27]。馬衛民和趙璋的研究結果顯示,在產品從進入市場到普及的過程中,隨著以舊換新消費比例的增大,逆向供應鏈的規模從無到有并逐漸擴大,最終與正向供應鏈規模持平[28]。考慮到政府作為政策制定者參與供應鏈以舊換新的情形,學者通過研究政府的以舊換新補貼對不同模式、不同等級產品閉環供應鏈的影響,發現以舊換新策略會壯大閉環供應鏈的規模,但可能會使得部分消費者利益受損[29-30]。此外,還有學者針對以舊換新下的閉環供應鏈定價策略優化[31]和逆向物流網絡優化[32]等問題展開了研究。

(四)考慮以舊換新的產品設計策略

在以舊換新回收方式下推動綠色供應鏈的發展,需要從供應鏈前端出發,從產品生命周期源頭入手,推行面向以舊換新的綠色產品設計,在滿足產品功能、質量、成本等約束下,充分考慮到前端產品的質量、創新程度、設計方法與末端產品回收再利用之間的交互影響作用。

首先,以往研究中學者率先考慮到的便是產品的質量問題。由于產品在供應鏈末端會進行回收再利用,因此,產品的質量水平不同會直接影響到產品的制造、回收和再制造成本[33],進而影響回收再制造策略的實施和閉環供應鏈的運作。并且,產品質量和價格水平的差異也會作用于供應鏈末端回收渠道的選擇[34]以及廢舊產品的回收效率高低[35]。與此同時,產品回收的形式、回收成本結構以及回收政策規制也會逆向對產品的質量選擇產生重要影響作用[36]。

其次,隨著企業不斷地推陳出新,產品迭代的速率加快,使得新產品的創新水平也成為以舊換新下供應鏈管理中重要的研究問題。在以舊換新下,持續創新產品的創新水平或升級水平會直接影響消費者對于新產品的估價和偏好,進而影響企業的以舊換新定價決策。Yin等學者的研究結果顯示,在新一代產品的增值或創新水平事先不確定的情況下,不確定性越高,由于以舊換新給消費者提供了新的購買選項,消費者會更愿意購買當前產品,此時,以舊換新策略的實施能夠為企業帶來更大利益[37]。此外,也有學者在考慮策略型消費者行為下,研究了以舊換新下企業的最優產品換代和定價策略間的相互作用,并發現消費者策略性程度、舊產品殘值和新產品創新升級水平都是重要的影響因素[38]。

最后,由于末端產品的回收再利用環節包括拆卸、回收、再利用和廢棄處理等一系列復雜步驟,企業在產品源頭進行面向以舊換新的產品設計時,便需要重點考慮產品的可回收性、可拆解性和可資源化利用程度,便于更好的對產品和零部件進行循環利用,提高資源利用率。已有不少學者針對該領域展開了研究,Huang等提出了考慮電子電器產品綠色設計3R(reduce,reuse,recycle)原則的產品拆卸方式和產品模塊化設計模式[39]。張寵元等將面向主動回收的模塊化設計思想融入產品設計,研究基于主動回收產品的模塊化準則,并提出一種改進的免疫克隆多目標優化算法[40]。羅子燦等的研究發現,隨著新產品核心系統的質量升級,以舊換新策略的實施會促使企業從高質量的一體化產品架構轉變為相對低質量的模塊化產品架構,而當產品采用模塊化架構時,以舊換新會使得產品的兼容性降低[41]。

四、未來研究展望

在供應鏈綠色、可持續發展的背景下,為減少自然資源浪費,提高生產制造材料的重復利用,實現循環經濟,“回收”成為了當下汽車、電器、電子產品等各行業供應鏈重點關注的問題。同時,我國目前正處于擴大內需、消費升級的大環境中,經濟的發展和居民消費水平的提高,也使得我國的電子電器等消費市場正在從數量增長轉向存量升級,產品更新換代需求上漲。在利好政策、環境責任和市場需求的驅動下,“以舊換新”模式憑借其將市場端和回收端有效連接起來的優勢,或將成為當前乃至未來較長時間內綠色供應鏈領域的熱點之一。

眾多學者從不同角度對以舊換新下的綠色供應鏈管理相關問題進行了研究,并取得了一定的研究成果。本文通過對相關領域現有研究進行梳理和分析,并結合現有市場實踐進展,發現考慮以舊換新下的綠色供應鏈管理還存在一些重要的議題有待進一步的深入研究,由此提出以下三個未來可能的研究方向。

第一,現有研究大多針對回收、再制造、產品設計和逆向物流層面,很少涉及產品的銷售和售后服務領域。首先,由于以舊換新策略的實施涉及前期的產品銷售和后期的以舊換新兩個階段,企業需要在制定銷售策略時同時考慮到產品本身的功能和質量水平、新舊兩代產品的兩階段定價和換代、以及后期的以舊換新折扣力度、以舊換新返還金額的兌換和消費方式等眾多因素。因此,研究多重因素影響下企業的不同銷售策略會如何影響市場需求和企業收益,對于企業的運作優化具有重大作用。其次,還可以考慮企業同時采取多種不同策略如租賃、共享、押金回收、以舊換新等策略中的若干種策略時,不同類型的消費者對不同策略的偏好和需求,以及不同策略之間的相互影響。此外,以舊換新作為一種回收方式,具體交易于產品銷售后期,因而也可考慮將以舊換新作為一種售后服務提供。以往有研究考慮將以舊換新作為一項延保服務提供[42],現實中也有不少企業在進行這樣的探索,但大多延保服務中的以舊換新服務與產品的基本維修服務并不兼容,即消費者購買延保服務并進行以舊換新交易之后,便無法再繼續享受剩余的延保服務內容。在這種情境下,消費者會如何權衡以舊換新服務和產品保修服務,消費者的行為又會如何影響到企業的決策也是值得研究的方向。

第二,從當前回收渠道結構選擇的研究進展可以看出,以往研究大多集中于制造商回收、零售商回收和線下回收渠道,而第三方回收、在線回收以及多重混合回收渠道模式或將成為之后研究的重點方向。同時,從中國具體回收情境出發,如何通過政策引導和市場機制作用有效推動我國回收處理體系的正規化發展,解決我國當前回收處理行業散、亂、不規范的現狀,減少行業亂象進而提高消費者的信任程度,推動行業健康發展,仍是亟待解決的問題。

第三,在互聯網技術和平臺經濟的推動下,“互聯網+回收”成為近兩年的熱點,平臺回收模式興起,大幅降低了企業的運營成本和消費者的搜索成本。然而,產品回收仍然面臨著回收需求、回收質量、回收時間、回收地點等眾多的不確定性。因此,大數據、區塊鏈等新技術在以舊換新回收流程中的應用還需要進行深入的研究和探索,以助力實現更加高效、綠色的回收再利用,推動供應鏈綠色發展。

參考文獻:

[1]DRAKE D F, SPINLER S. Sustainable operations management: an enduring stream or a passing fancy?[J].manufacturing & service operations management,2013,15(4):689-700.

[2]中國廢棄電器電子產品回收處理及綜合利用行業白皮書2019[J].家用電器,2020(7):58-77.

[3]但斌, 劉飛. 綠色供應鏈及其體系結構研究[J].中國機械工程, 2000(11):1232-1234.

[4]商務部,環境保護部,工業和信息化部.企業綠色采購指南(試行)[Z].2014.

[5]2019首批電器電子產品生產者責任延伸試點工作報告[J].家電科技,2020(3):32-37.

[6]FENG L, GOVINDAN K, LI C. Strategic planning: design and coordination for dual-recycling channel reverse supply chain considering consumer behavior[J].European journal of operational research,2017,260(2):601-612.

[7]HE Q, WANG N, YANG Z, et al. Competitive collection under channel inconvenience in closed-loop supply chain[J].European journal of operational research,2019,275(1):155-166.

[8]XIAO Y. Choosing the right exchange-old-for-new programs for durable goods with a rollover[J].European journal of operational research,2017,259(2):512-526.

[9]鄭本榮,楊超,楊珺.專利保護下雙渠道閉環供應鏈的定價與協調決策[J].系統工程學報,2017,32(1):103-113.

[10]CHUANG C H, WANG C X, ZHAO Y. Closed-loop supply chain models for a high-tech product under alternative reverse channel and collection cost structures[J].International journal of production economics,2014,156(5):108-123.

[11]顏波,李鴻媛.線上線下共同銷售的制造商自主以舊換新策略行為[J].計算機集成制造系統,2015,21(12):3336-3348.

[12]CAO K, WANG J, DOU G, et al. Optimal trade-in strategy of retailers with online and offline sales channels[J].Computers & industrial engineering,2018,123:148-156.

[13]夏西強,朱慶華,王慧軍.政府不同策略下報廢汽車正規與非正規回收渠道博弈模型[J].系統管理學報,2017,26(3):583-591.

[14]劉慧慧,劉濤.電器電子產品基金補貼和市場合作對正規回收渠道的影響研究[J].中國管理科學,2017,25(5):87-96.

[15]SAVASKAN R C, BHATTACHARYA S, WASSENHOVE L N V. Closed-loop supply chain models with product remanufacturing[J].Management science,2004,50(2):239-252.

[16]曹柬,楊曉麗,吳思思,等.考慮再制造成本的閉環供應鏈回收渠道決策[J].工業工程與管理,2020,25(1):152-160.

[17]黃帝,周泓.考慮不同回收質量等級的再制造系統回收生產決策[J].中國管理科學,2018,26(10):102-112.

[18]馮章偉,肖條軍,柴彩春.第三方回收商領導型兩級閉環供應鏈的回收與定價策略[J].中國管理科學,2018,26(1):118-127.

[19]ABBEY J D, BLACKBURN J D. Optimal pricing for new and remanufactured products[J].Journal of operations management,2015,36:130-146.

[20]ATASU A, SARVARY M, WASSENHOVE L N V. Remanufacturing as a marketing strategy[J].Management science, 2008, 54(10):1731-1746.

[21]夏西強,耿涌,朱慶華.外包再制造下制造/再制造競爭與協調策略研究[J].中國人口·資源與環境,2019,29(6):168-176.

[22]WU X, ZHOU Y. Does the entry of third-party remanufacturers always hurt original equipment manufacturers?[J].Decision Sciences,2016,47(4):762-780.

[23]夏西強,朱慶華.外包再制造下再制造設計對制造/再制造影響[J].管理科學學報,2019,22(9):97-112.

[24]MA Z J, ZHOU Q, DAI Y, et al. Optimal pricing decisions under the coexistence of “trade old for new” and“trade old for remanufactured” programs[J].Transportation research part E: logistics and transportation review,2017,106:337-352.

[25]韓小花,周維浪,沈瑩,等.“以舊換再”閉環供應鏈策略選擇及其定價協調研究[J].管理評論,2018,30(1):177-194.

[26]LI Y, FENG L, GOVINDAN K, et al. Effects of a secondary market on original equipment manufactures pricing, trade-in remanufacturing, and entry decisions[J].European journal of operational research,2019,279(3):751-766.

[27]MIAO Z, FU K, XIA Z, et al. Models for closed-loop supply chain with trade-ins[J].Omega-international journal of management science,2017,66:308-326.

[28]馬衛民,趙璋.以舊換新消費比例對閉環供應鏈的影響[J].運籌與管理,2014,23(4):12-18.

[29]馬衛民,趙璋.以舊換新補貼對具有不同等級產品閉環供應鏈的影響研究[J].中國管理科學,2013,21(3):113-117.

[30]馬衛民,趙璋.以舊換新補貼對不同模式閉環供應鏈的影響[J].系統工程理論與實踐,2012,32(9):1938-1944.

[31]吳鵬.考慮以舊換新的定價策略優化模型[J].系統工程理論與實踐,2014,34(5):1188-1195.

[32]熊中楷,方衍,張聰譽.以舊換新收購方式下的逆向物流網絡優化設計[J].中國管理科學,2011,19(6):65-72.

[33]LI G, REIMANN M, ZHANG W. When remanufacturing meets product quality improvement: the impact of production cost[J].European journal of operational research,2018,271(3):913-925.

[34]董乾東,李敏,姜素紅.基于產品質量差異的閉環供應鏈混合回收模式[J].系統工程,2017,35(2):116-121.

[35]GENC T S, DE G P. Trade-in and save: a two-period closed-loop supply chain game with price and technology dependent returns[J].International journal of production economics,2017,183:514-527.

[36]ATASU A, SOUZA G C. How does product recovery affect quality choice?[J].Production and operations management,2013,22(4):991-1010.

[37]YIN R, LI H, TANG C S. Optimal pricing of two successive-generation products with trade-in options under uncertainty[J].Decision sciences,2015,46(3):565-595.

[38]劉靚晨,陳麗華,翟昕.企業考慮以舊換新時的最優產品更新換代策略[J].管理學報,2018,15(6):908-917.

[39]HUANG C C, LIANG W Y, CHUANG H F, et al. A novel approach to product modularity and product disassembly with the consideration of 3R-abilities[J].Computers & industrial engineering,2012,62(1):96-107.

[40]張寵元,魏巍,詹洋,等.面向主動回收的產品模塊化設計方法[J].中國工程科學,2018,20(2):42-49.

[41]羅子燦,沈厚才,歐陽建軍.消費者短視和以舊換新情形下設計架構與定價策略研究[J].管理工程學報,2020,34(2):213-223.

[42]BIAN Y, XIE J, ARCHIBALD T W, et al. Optimal extended warranty strategy: offering trade-in service or not?[J].European journal of operational research,2019,278(1):240-254.

Research on Green Supply Chain Management under the Trade-in Policy

SUN Ya-jie, HOU Wen-hua

(Business School, Nankai University, Tianjin 300071)

Abstract: With the advancement of technology and the increasingly fierce market competition, product upgrades have accelerated, and the natural resources used for manufacturing are gradually getting scarce. A large number of waste products that have been eliminated have also brought heavy pressure on the environment, product recycling and reuse has become an urgent problem to be solved. In recent years, under the support of policy guidance, the trade-in model has gradually emerged, which can not only stimulate consumption upgrades, but also promote the construction of the green recycling and reuse system and closed-loop supply chain, and push the front end of the supply chain to promote green product design for trade-in. Based on the existing research foundation, this paper proposes a green supply chain structure based on trade-in, analyzes the current research status of green supply chain management based on trade-in, and points out the future research direction of green supply chain management under trade-in.

Keywords: trade-in; green supply chain; recycling and reuse; closed-loop supply chain

作者簡介:孫丫杰(1997—),女,山西呂梁人,南開大學商學院碩士研究生,研究方向:供應鏈管理;

侯文華(1964—),男,河北邢臺人,南開大學商學院教授,博士生導師,研究方向:服務外包與眾包、健康產業管理創新、供應鏈協調。