修心修性,自勉自警

——論紫砂壺“礎(chǔ)泉井欄”的造型設(shè)計和文化意境*

陳俊丞

(陳俊丞紫砂工作室 江蘇 宜興 214221)

宜興紫砂壺得天獨厚、應(yīng)運而生,自北宋誕生起,便以與時俱進(jìn)的生命力和海納百川的胸懷在不斷地發(fā)展,逐漸擺脫了傳統(tǒng)粗陶實用器的桎梏,與中國釋、儒、道文化實現(xiàn)了完美融合,成為日常實用和藝術(shù)把玩相結(jié)合的藝術(shù)品。紫砂壺發(fā)展至今已有600多年的歷史,在很多手工藝品退出時代潮流的今天,紫砂壺始終屹立于傳統(tǒng)文化之林,其工藝形式豐富,為多樣化的造型提供了可能,滿足了不同人的審美需求,且在使用紫砂壺泡茶的過程中,還能欣賞到壺面包漿的變化,讓人感受到歲月沉淀的痕跡,不知不覺中內(nèi)心變得平靜。正如著名作家林語堂所說:“中國人只要有一把茶壺,走到哪都是快樂的”。以壺為友,性情可以得到陶冶,人品可以得到修煉,心靈可以得以慰藉。

1 紫砂壺“礎(chǔ)泉井欄”的造型設(shè)計

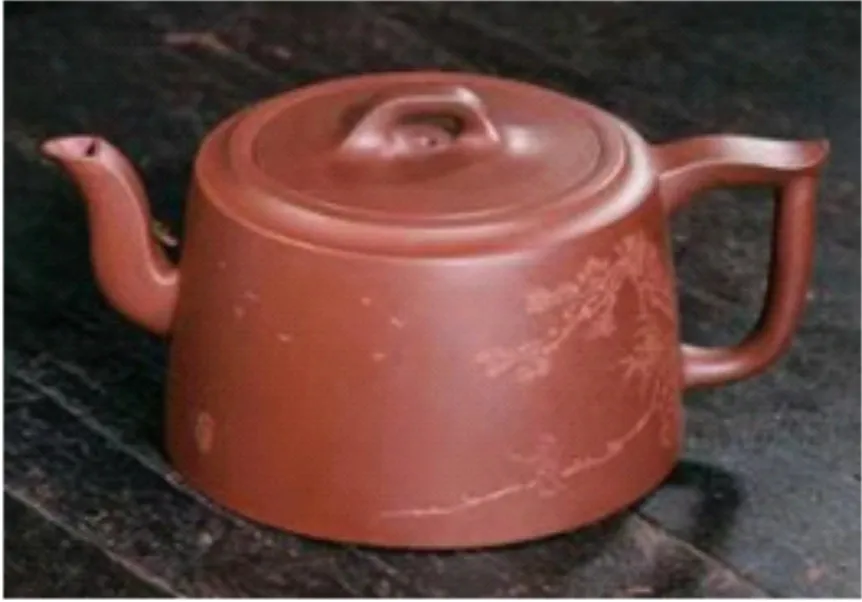

“方匪一式,圓不一相”,紫砂壺造型精彩紛呈,給人以不同的審美價值,可謂一場視覺盛宴。紫砂壺造型大多來源于3種情況:①制壺藝人在傳統(tǒng)器型的基礎(chǔ)上對壺型局部稍加變動和改制;②結(jié)合多種器型,根據(jù)自己的創(chuàng)作主題進(jìn)行創(chuàng)作;③發(fā)揮自己的想象,根據(jù)主題自由創(chuàng)作,創(chuàng)作出全新的壺型。這3種情況,無論哪一種都離不開對傳統(tǒng)的繼承,即使是自由創(chuàng)作,也要對傳統(tǒng)工藝充分了解并熟知,方能恰到好處地運用各種工藝,以完成自己心目中的造型。由此可見,對紫砂壺而言繼承傳統(tǒng)的重要性。紫砂壺“礎(chǔ)泉井欄”(見圖1)便是在繼承傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上,融入了現(xiàn)代美學(xué)和個人思想的一件作品。眾所周知,“井欄壺”是傳統(tǒng)款式之一,最初由清代文人陳曼生所設(shè)計。此壺是仿水井石欄圈的形式所制,是陳曼生與知己楊彭年互交茗壺心得時,恰遇一丫鬟于院中井邊取水。曼生覺得有趣,而設(shè)計出“井欄壺”。“井欄壺”端莊周正、質(zhì)樸簡素,實用性和觀賞性兼具,深受人們喜愛。隨之受到各路制壺藝人的爭相追捧,在原先器型的基礎(chǔ)上衍生出“高井欄壺”、“低井欄壺”、“方井欄壺”(六方、八方)等多樣化的器型,這些器型在局部上均有所變動,但在鈕、流、把、蓋上的處理卻有著細(xì)微的變化,但于壺的整體形式卻沒什么大的改變。另外,“井欄壺”的簡單形式也給后人留下很大的發(fā)揮空間,在裝飾手法上的運用層出不窮,詩書畫印皆可點睛,因此同是“井欄壺”,但在不同的制壺藝人手中卻能呈現(xiàn)出不同的特點和風(fēng)韻。

圖1 “礎(chǔ)泉井欄”壺

“礎(chǔ)泉井欄壺”其整體形式依舊是繼承了傳統(tǒng)“井欄壺”的造型,其身筒方圓周正,為圓柱形,腹壁傾斜而挺直有力,能充分考究作者的制作功底;壺底平足,平貼桌面,給人以端莊穩(wěn)定之感;壺身向蓋面過渡設(shè)以略微凹陷的一圈,凸顯立體感;壺蓋為平蓋,與壺口嚴(yán)絲合縫、通轉(zhuǎn)流暢,平蓋與壺身渾然一體、搭配和諧,給人以端莊周正之感,又不失剛勁的力度;壺鈕為平橋鈕形式,橋鈕中間平直、兩端傾斜,略帶弧度、銜接得當(dāng);壺流與壺把做出了較大的改變,壺流改傳統(tǒng)一彎流為三彎流形式,轉(zhuǎn)折有度、剛健有力;壺把剛俊挺拔,上端為流線型設(shè)計,底圈而大,兩者搭配和諧,壺流如同鳥喙、壺把如同羽翼,其形式簡潔明快而新穎,平添了幾分動感,提攜了整壺的氣勢。此外,作品以陶刻的裝飾技法在壺身刻繪花樹,刀法一氣呵成、深淺分明、層次感強,花樹生機勃勃,花朵隨風(fēng)飄揚飛舞,勾勒出一幅優(yōu)美的畫面,極具詩情畫意之美,讓人感受到美好的意境。作品選用優(yōu)質(zhì)原礦紫泥制成,色澤清麗幽雅,整壺泥料、造型與裝飾相輔相成,一改當(dāng)時繁瑣、守舊、題材狹窄的局面,形式質(zhì)樸、簡約而新穎,符合現(xiàn)代人的審美,恰到好處地演繹了剛與柔、儒雅與溫婉相結(jié)合的美。

2 紫砂壺“礎(chǔ)泉井欄”的文化意境

“井欄壺”背后蘊含著豐富的人生哲理,其一便是有常德。《易經(jīng)》第四十八卦井卦中便言“改邑不改井,無喪無得,往來井井”。邑即是村邑,第一句大意為,“城市街坊改制改觀,但是井一仍其舊”,井的功能不改,從這個意義上來說,井是維系村邑之根本,此為常德。無喪無得,講的是井深汲泉而有水,養(yǎng)民有常,不變始終,以泉為源,常用不竭,常注不溢,此亦是常德。這是告誡要始終保持一顆平常心,不驕不躁、不卑不亢、不自滿、不自卑;遇事也是如此,幸運時不自喜,不幸時不頹喪。往來井井,即是說打水的人很多,不斷依井為用,井仍是養(yǎng)物不窮,同樣是講常德。不因環(huán)境而變化,始終如一,做到不以物喜、不以己悲的境界,善始善終,持之以恒,這便是常德。所以泡用“井欄壺”,便是修身、養(yǎng)常德,自勉修行。同時,萬事萬物皆須辨證看待,用此壺當(dāng)思有節(jié)制、不可過度,此為其二。井雖有常德,向人供水不吝,但人也不能對它取之無度,而應(yīng)該未雨綢繆,這樣則能夠井養(yǎng)而不窮。意思就是對于某人、某事都不能過度依賴,或者說取之無度,而應(yīng)有節(jié)制取之適當(dāng),這樣才是可持續(xù)發(fā)展。而可持續(xù)發(fā)展的理念也是當(dāng)今社會所倡導(dǎo)的,現(xiàn)代社會物質(zhì)豐富,但過分的物質(zhì)追求讓人迷失自我,因此,有節(jié)有度方能實現(xiàn)事物的可持續(xù)發(fā)展,方能源遠(yuǎn)流長。其三,便是講做事要有條理。古時以到水井的距離來劃分農(nóng)田的所有權(quán),建立了井田制,荀子儒效中亦有載:“井井兮有理也”,從這個點上就衍生出了做事情應(yīng)井井有條、井然有序的內(nèi)涵。因此在使用“井欄壺”的時候,要有勸導(dǎo)、規(guī)范和約束行為,自勉自警的作用。再有一點就是,在用壺的井水與茶聯(lián)系起來,亦有飲水思源的理念在里面,這都是我們在使用“井欄壺”這個壺型的時候可以體悟的點。玩壺、養(yǎng)壺同樣是修心、修性,這些便是在使用“井欄壺”時可以細(xì)細(xì)體味的。“礎(chǔ)泉井欄壺”所蘊含的文化意義是豐富的,重新演繹了“井欄壺”背后所蘊含的深厚內(nèi)涵,讓人在玩壺品茗的同時,能自然而然地領(lǐng)略到深刻的文化意境和人生況味,感受中國傳統(tǒng)文化的博大精深,感受傳統(tǒng)文化中的現(xiàn)實意義。

紫砂壺是當(dāng)代社會炙手可熱的藝術(shù)品,它從北宋發(fā)展至今,融詩、書、畫、印等多種藝術(shù)形式于一體,承載了豐富的文化和思想,它早已脫離傳統(tǒng)實用器的范疇,成為文房雅玩,深受各界人士喜愛。一把有文化的紫砂壺讓精神得到升華,性情得到陶冶。因此,身為一名制壺藝人,在不斷錘煉制壺技藝的同時,也應(yīng)具備深厚的文化功底,與時俱進(jìn)、不斷學(xué)習(xí),將當(dāng)代傳統(tǒng)美學(xué)理念融入其中,更要有敏銳的時代嗅覺和感知,將具備時代氣息和特色的東西注入到作品中,使之來源于生活又回歸于生活,讓作品具備戳中人心的點,即使歲月流逝也能具備生生不息的韻味。