英國數次被歐洲大陸“隔離”

晨陽

英國發現的變異新冠病毒來勢洶洶,導致全球超過50個國家和地區對英國發布不同程度的旅行限制措施,英國《泰晤士報》形容稱,“歐洲對英國關上大門”。對于孤懸海外的英倫三島,這種被隔離的感覺分外難熬,畢竟在過去數百年間,英國曾數次主動或被動與歐洲大陸“切割”。

離婚案引發的“脫歐”

雖然“日不落帝國”的殖民地曾經遍及全球,但如今提及英國的第一印象通常仍是“島國”。然而從12世紀到15世紀中葉,統治英國的金雀花王朝在法國擁有廣袤領地,當時的英國其實并非島國。雖然英法百年戰爭的慘敗讓英國幾乎丟掉所有的法國領地,但仍保留下加萊這個立足點,英國民眾此前從來沒有擔憂會被歐洲大陸“隔離”。

但英王亨利八世的一場離婚案改變了一切。這個在英國歷史上毀譽參半的著名人物,曾先后有過六任王后。1527年亨利八世派特使求見教皇克雷芒七世,申請與王后離婚,理由非常簡單:王后凱瑟琳年過四十,生育無望,如若繼續維持這段婚姻,英格蘭王室會因沒有合法的男性繼承人而陷入危機。

如今英國王室離婚案只能算是花邊新聞,但在當時可是非同小可的事。在“君權神授”的那個時代,教會對歐洲王室的影響力極大。天主教僅承認一夫一妻制,除非特殊情況,教會不得批準離婚訴求。何況凱瑟琳當初是以寡嫂的身份嫁給亨利八世,這是當時的天主教婚姻制度明文禁止的,兩人聯姻全靠教會從中斡旋。如果教會再批準離婚,不是自己打自己臉嗎?但亨利八世向來對教會忠心耿耿,貿然將其離婚申請駁回又怕傷了這位歐洲君王的臉面,于是教皇選擇了“以拖待變”。

沒想到的是,亨利八世等不及了。他先是將凱瑟琳王后逐出王宮,隨后宣布迎娶王后的侍女安妮·博林。這種未獲得教皇批準自行離婚的舉動直接挑戰了教會權威。為維護新婚姻的合法性,亨利八世還接連通過《至尊法案》《繼承法》《叛國法》等多個法案,剝奪教會在英國的一系列權力,確立國王才是教會首領,使英格蘭教會從教皇領導下的羅馬天主教中獨立出來,并沒收大批修道院積累的財富。

憤怒的教會宣布開除亨利八世的教籍,傳統天主教強國西班牙和法國也相繼將英國視為“可憎的異端”,英國突然發現自己遭到整個歐洲大陸的敵視。英國商船時常會被縱橫四海的西班牙海軍扣押,或被擋在歐洲大陸的港口之外。1558年法國占領加萊后,英國徹底孤懸海外,這種孤立感顯得尤其突出。

無論如何,亨利八世與羅馬教會的公然決裂,第一次讓英國體會到來自歐洲大陸的疏離感。這也被視為后來英國“脫歐”的文化根源。

艱難熬過拿破侖“隔離期”

18世紀末的法國大革命后,歐洲君王們開始惶惶不安,英國聯合荷蘭、西班牙、普魯士、奧地利、俄國、瑞典等歐洲國家先后組成反法同盟。但在法國天才軍事家拿破侖面前,反法同盟一再遭到失敗。借助政治和軍事手段的雙重夾擊,拿破侖幾乎控制了整個歐洲大陸,只有英國還在借助英吉利海峽“負隅頑抗”。

拿破侖原本計劃出兵登陸英國本土,但法國海軍敵不過久經考驗的英國同行。眼看直接軍事手段行不通,拿破侖轉而求助于經濟封鎖——作為一個島國,英國本土面積狹小,發展工業所需的大量資源都依賴于進口,沒有國際貿易,英國強大的工業體系就無法正常運轉。應該說,這一招的確打在了英國的要害上。

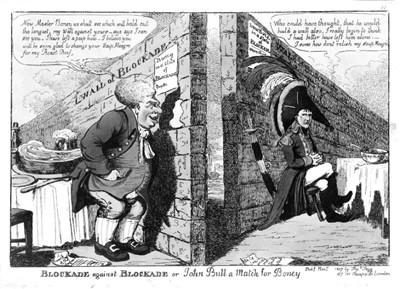

1806年11月20日,拿破侖在柏林發布了著名的《柏林敕令》,準備“以大陸戰勝海洋”。它與此后的一系列敕令明確宣布“封鎖不列顛諸島;禁止同英國進行貿易和聯系;由英國及其殖民地駛出或曾駛往該地的任何國家的船只,都被禁止在歐洲各港口內停泊”。

由此,從俄羅斯沿著北歐和法國西部海岸以及地中海沿岸直到達達尼爾海峽,形成一道鐵壁,滿載貨物的英國商船只能停留在鐵壁之外。時隔數百年后,英國再次被歐洲大陸拒之門外。

在拿破侖的“大陸封鎖政策”實行初期,英國經濟的確遭到極大打擊,不但與歐洲大陸的貿易基本陷入停頓,中立國也迫于拿破侖的壓力退避三舍。但英國很快利用加大掠奪海外殖民地的方法給自己“回血”,而歐洲大陸各國卻因為“大陸封鎖政策”苦不堪言,不得不暗自借助走私逐步恢復與英國的貿易往來。據統計,英國出口總值從1805年的4820萬英鎊逆勢上升到1810年的6100萬英鎊。1810年12月,俄羅斯首先對中立國開放本國港口,拿破侖的“大陸封鎖體系”被撕開缺口,英國商品源源不斷地輸往歐洲各地。認為對英國封鎖“功虧一簣”的拿破侖揮師東征俄羅斯,結果在寒冷的冬季損兵折將。失去武力支持后,拿破侖被迫于1814年退位,英國艱難熬過了“隔離期”。

防被孤立,持續申請“入歐”

二戰后,西歐國家已經認識區域經濟一體化的重要性,但英國此時卻與歐洲大陸的法國與德國展開主導權的爭奪戰。法德于1957年建立由6國組成的歐洲經濟共同體(歐共體),英國則在1960年建立由7國組成的歐洲自由貿易聯盟(歐自聯)。但英國很快意識到,自己國力已經嚴重衰弱,沒有加入歐共體“可能會使本國遭受歐洲大陸的歧視和孤立”。諷刺的是,英國雖然是歐自聯的發起者,卻早在1961年就申請成為歐共體成員國。

但在法國政府看來,英國為加入歐共體而提出的一系列要求,將導致歐共體成為“一個模糊的自由貿易體系”。再加上法國總統戴高樂懷疑美國試圖通過英國控制歐共體,因此先后于1961年和1963年兩次否決英國的加入申請。直到1969年戴高樂下臺、1971年英國宣布結束英美特殊關系后,歐共體才于1973年1月接納英國。▲

環球時報2020-12-24