桑樹種植對土壤理化性質的改良效應

高春紅 王金月

摘要 為探討桑樹種植對齊齊哈爾市甘南縣砂質暗棕壤的改良效果,通過實地種植與種苗培育觀察并記錄4種桑樹各生長階段的日期與特點,從而對這4種桑樹在齊齊哈爾市甘南縣的適應性進行評價。結果表明,4種外來桑種的幼樹對甘南縣的適應性由高到低為育71-1、海桑、沈大1號和沈大2號,這4種桑樹各階段的實際生長日期均晚于其原產地的生長日期;在甘南縣典型的砂質暗棕壤條件下3種桑樹種苗(沈大1號、沈大2號和海桑)的培育成活率由高到低為海桑、沈大2號和沈大1號,其三者的落葉對土壤的理化性質均產生影響,種植4種桑樹后土壤的多種有機質含量均增加,從而達到了改良土壤的效果。

關鍵詞 桑樹;適應性;土壤理化性質;甘南縣

中圖分類號 S 156文獻標識碼 A文章編號 0517-6611(2020)23-0194-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2020.23.050

Improvement Effect of Mulberry Planting on Soil Physical and Chemical Properties

GAO Chun-hong,WANG Jin-yue

(Heilongjiang Province Key Laboratory of Geographical Environment Monitoring and Spatial Information Service in Cold Regions, Harbin Normal University, Harbin,Heilongjiang? 150025)

Abstract In order to explore the improvement effect of mulberry planting on sandy dark brown soil in Gannan? County, Qiqihar City, the date and characteristics of each growth stage of four mulberry species were observed and recorded through field planting and seedling cultivation experiments, so as to analyze and evaluate the adaptability of these four mulberry species in Gannan County, Qiqihar City.The results showed that the saplings adaptability of the four alien mulberry species was 71-1, Haisang, Shenda 1 and Shenda 2 from high to low in Gannan County.In typical sandy dark brown soil area of Gannan County, the survival rate of three kinds of mulberry seedlings from high to low was Haisang, Shenda 2 and Shenda 1, and their fallen leaves had influences on soil physical and chemical properties. After four kinds of mulberry planting, soil organic matter content were increased, so as to achieve the effect of soil improvement.

Key words Mulberry;Adaptability;Physical and chemical properties of soil;Gannan County

桑樹作為一種生物量巨大的落葉喬木,其生態價值與經濟價值均十分顯著[1]。桑樹種植不僅可以促進就業、提高人均收入,而且會增加當地原始野生桑樹的種群結構,有利于鞏固當地生態環境的穩定性。但隨著我國新興工業化和城鎮化的不斷發展,傳統桑樹種植區土地資源日益緊張、工業污染也較嚴重。根據國家發展戰略,形成了“南桑北移,東桑西移,南蠶北養”的態勢[2-4]。曹明全等[5]在2010年提及了黑龍江省桑蠶養殖現狀、黑龍江省桑蠶業未來發展趨勢以及桑蠶業發展中應注意的事項。趙東曉等[6]探討了鹽堿脅迫對桑樹生長的影響及其影響機制,為在鹽堿性土地上的桑樹種植提供了理論及數據支持。但對非傳統栽培區培育與推廣的研究較少。為探討桑樹對齊齊哈爾市甘南縣地區砂質暗棕壤的改良效果,筆者以甘南縣山灣村六屯某農家園內種植的4種桑樹為研究對象,研究了4種桑樹在齊齊哈爾市甘南縣地區的適應性,以期為進一步研究該區桑樹的栽培與推廣提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

研究區為甘南縣,甘南縣地勢平坦,平均海拔146 m,東部和南部地勢低洼[7]。甘南縣屬寒溫帶大陸性季風氣候,四季分明,冬季由強勁的西伯利亞高壓控制,西北風,冷少雪[7]。春季蒙古低壓受東移影響,風雨量少,容易發生干旱;夏季受太平洋高壓脊影響,東南季風增強,高溫多雨,濕度大;秋季西伯利亞冷空氣侵入,急速冷卻,然后控制當地,大地凍結[7]。年平均氣溫2.6 ℃,最高氣溫39.2 ℃,平均最低氣溫-3.4 ℃。年平均降水量455.2 mm,5年平均降水量僅為224.6 mm。但氣候條件好,同期太陽輻射能量強,雨熱同期。地貌屬大興安嶺和嫩江沖擊平原,西部和北部都屬于丘陵漫崗區[7-8]。土壤種類為黑土、黑鈣土、草甸土、暗棕壤、沼澤土五大類。在北部和西部的丘陵地區,黑土和黑褐土占優勢,而在南部平原,黑鈣土占優勢,草甸土和沼澤土影響河流,嫩江延安和阿倫江下游有局部鹽漬化。

該試驗選取甘南縣音河鎮山灣村六屯某農家園子中一塊呈長條狀的用地。地形平坦,四周沒有高樓,光照條件良好。其土壤類型為砂質暗棕壤,其土層相對于典型暗棕壤較薄、砂質較強、保水性相對較差、易耕種[9-10]。

1.2 試驗方法

2015年5月清理試驗區附近高大喬木,減少其對光照的遮擋,精選4種桑樹樹苗進行生根液(取10 g生根劑,加入10 kg水充分溶解成500 mg/L的溶液,將精選的4種桑樹分別浸泡在配制好的生根液中20 s即可拿出)處理,將4種桑樹以彼此2 m的間距栽種在38 cm×38 cm×25 cm的樹坑,分別為沈大1號1#、沈大1號2#、沈大2號1#、育71-11#、海桑1#、海桑2#,定時定量澆水,觀察并記錄桑樹72 d的變化。取土樣,分別在栽種桑樹前取土1份和栽種4種桑樹后的6塊地中分別取土6份,且取土時需保證土壤已經解凍。在距離地表5~15 cm取土,并進行標記。送至實驗室,自然風干,準備作土壤樣品。

同時設置室內對照試驗,土壤類型分別為砂質暗棕壤、扎龍濕地鹽堿化沼澤土[11]、暗棕壤和黑土。

(1)砂質暗棕壤的模擬制備:所用土壤取自甘南縣農用地的暗棕壤和在江邊采集的細沙,先將暗棕壤和細沙去除表面雜質有機物,之后過粒徑2.0 mm的土壤篩。去除顆粒較大的雜質之后,將兩者按3∶4的比例混合來模擬室外試驗地的砂質暗棕壤土質。將其平均分為2份,分別置于容器1和容器2中。

(2)扎龍濕地鹽堿化沼澤土壤的采集:在齊齊哈爾市扎龍濕地根據試驗所需挖取適量具有典型代表性的鹽堿化沼澤土,將其置于容器3中。

(3)暗棕壤的采集:在齊齊哈爾大學西校區的綠化用地中取適量的暗棕壤,將其分為6份分別置于容器4~容器9中。

(4)黑土的采集:黑土采自于黑龍江省甘南縣的典型自然黑土帶,將適量的黑土分為2份分別置于容器10和容器11中。

對照試驗一:海桑種子在不同土質下的生長情況。

2016年5月4日將20粒海桑種子分別種植到容器1、容器3、容器10和容器11中,其比例為7∶7∶6∶45。經過72 d的試驗期,觀察并記錄發芽情況。

對照試驗二:沈大1號、沈大2號和海桑種子在暗棕壤土體條件下的生長情況(未考慮種間競爭)。

2016年5月5日將35粒海桑、28粒沈大1號和30粒沈大2號一同種植在容器5的暗棕壤土體條件下。經過72 d的試驗期,觀察并記錄發芽情況。

對照試驗三:沈大1號、沈大2號和海桑種子在暗棕壤土體條件下的生長情況(考慮種間競爭)。

2016年5月5日將14粒沈大1號種植在容器8中,45粒沈大2號種植在容器6中,18粒海桑種植在容器7中,經過72 d的試驗期,觀察并記錄發芽情況。

1.3 測定項目與方法

土壤有機質的測定采用重鉻酸鉀油浴法[12-13];pH選用土壤pH測試儀測定[14-15];速效氮磷鉀的測定采用紫外分光光度計[16]。

2 結果與分析

2.1 園內桑樹莖、芽、葉和果實的生長情況

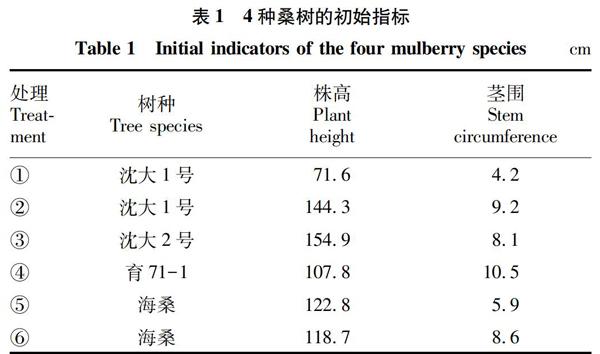

4種桑樹的初始指標見表1。通過觀察4月9日之后的72 d,發現從4月9日至4月23日,所有桑樹均沒有任何生長變化,均處于貯藏期[17-18]。自4月23日至5月10日,育71-1休眠期結束,其部分桑節處的苞芽已經開始萌發。5月10日至5月17日,育71-1部分桑節由脫苞期轉為燕口期,且有多處正向燕口期進行轉化。沈大1號和沈大2號仍無任何生長發育的痕跡。5月18日至5月24日,育71-1完成開葉階段即開葉期(葉片和葉柄完全露出,展開成為獨立的葉片)[19]。海桑2#進入開葉期。沈大1號2#其中一株桑芽末端開始出現膨大、鱗片轉青的現象。從5月24日到5月27日,育71-1大量進入開花期。海桑2#仍為開葉期,沈大1號2#進入脫苞期。從5月27日到5月31日,育71-1進入果期。海桑2#處于開葉期,無進入花期的征兆。沈大1號2#于5月30日完成燕口期并進入開葉期。海桑1#進入燕口期。6月1日至6月2日,育71-1進入果期,部分未受粉的花已經干枯凋謝。海桑2#處于開葉期,仍無進入花期的征兆。沈大1號2#部分進入花期,其中多數還處于燕口期與開葉期。海桑1#處于燕口期。6月3日至6月6日,育71-1進入果期,其果實膨大明顯。海桑2#處于開葉期,仍無進入花期的征兆。沈大1號2#少部分進入果期,大部分還處于開葉期。海桑1#進入開葉期。

2.2 土壤有機質含量

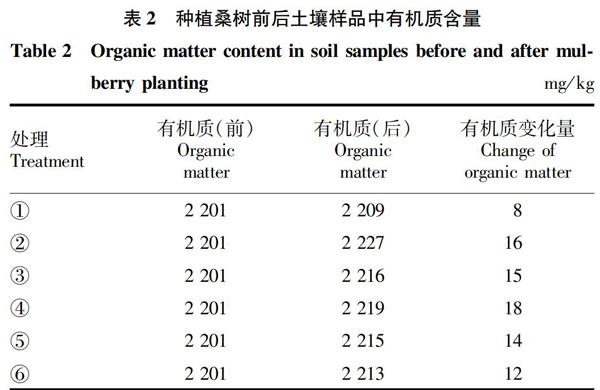

從表2可以看出,桑樹栽培前后6組有機質含量增加,說明桑樹種植后,土壤有機質含量發生了變化,雖然變化量不大,其中沈大1號1#有機質前后變化量最小,而育71-11#有機質變化量最大,海桑1#和海桑2#變化量僅差0.2 g,但這6組土壤有機質含量均呈增長趨勢。

2.3 土壤pH

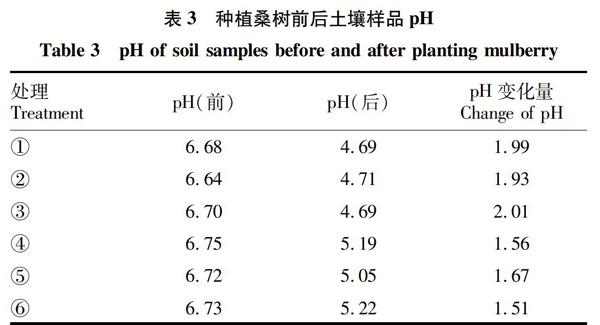

由表3可知,所有土壤的pH都有所下降,其中沈大1號1#、沈大1號2#和沈大2號1#下降最明顯,而育71-11#、海桑1#和海桑2#下降較少,其中沈大2號1#下降則超過2.0,說明種植4種桑樹后土壤均偏酸性。

2.4 土壤速效氮、磷、鉀含量

2.4.1 速效鉀含量。

鉀在1‰之內的變化均為正常(儀器誤差、土壤氧化時誤差、土壤雜質等因素都可能導致其變化),且在桑樹整個生長期,不論哪一組,都沒有出現明顯缺鉀現象。其中育71-11#在種植前后其速效鉀含量沒有變,且其他5組的變化也很小。說明桑樹落葉等有機質提供養分和施用化肥對土壤中速效鉀含量影響不大,這也可能與東北土壤中鉀含量較高有一定關系(表4)。

2.4.2 速效氮含量。

由表5可知,4種桑樹種植后土壤速效氮含量呈上升趨勢。其中沈大1號2#、育71-11#和海桑2#增長值最大,而沈大1號1#增長值最少,海桑2#的速效氮含量變化達到了最大值。說明4種桑樹的落葉等有機質改變了土壤的速效氮含量,且使速效氮含量增加。

2.4.3 速效磷含量。

由表6可知,沈大1號1#和育71-11#的速效磷含量增加最多,說明沈大1號1#和育71-11#桑樹的落葉等有機質給土壤提供的速效磷超過了其他組桑樹,其他組的速效磷也有增加,但增加值較小,沈大2號1#速效磷的變化值只有2 mg/kg,同時海桑1#變化值也與沈大2號1#相似。說明4種桑樹的種植提供養分不僅能增加土壤中速效磷含量,還能促進其吸收。

2.5 室內桑苗出苗率 對照試驗一:容器1中發芽5株,容器3中發芽0株,容器10中發芽5株,容器11中發芽44株。海桑在容器1、容器3、容器10和容器11中的發芽率分別為71.4%、0、83.3%和97.8%。

對照試驗二:容器5中海桑發芽21株,沈大1號發芽15株,沈大2號發芽14株。海桑發芽率60.0%,沈大1號發芽率53.6%,沈大2號發芽率46.7%。

對照試驗三:容器6中沈大2發芽29株,容器7中海桑發芽12株,容器8中沈大1號發芽5株。海桑發芽率85.7%,沈大1號發芽率35.7%,沈大2號發芽率64.4%。

2.6 不同土壤類型對桑苗存活率的影響

對照試驗一,海桑在3種典型土壤類型下種子的發芽率:黑土>砂質暗棕壤>扎龍鹽堿化土壤。由此可知,桑樹種子的萌發對于土壤環境要求比較苛刻。像類似于扎龍鹽堿化土壤的這種鹽堿較為嚴重的土壤是無法生長的。海桑對于除相對極端的土壤環境外,其在土壤養分充足且具有團粒結構的黑土中發芽率最高[20]。砂質暗棕壤相對于黑土而言其保水性和土壤養分較差[9-10],從而導致海桑發芽率稍低(圖1)。

對照試驗二和試驗三,在同為砂質暗棕壤的土體條件下,綜合海桑、沈大1號和沈大2號這3種桑樹在考慮和忽略種間競爭這2種情況下的出苗率,確定這3種桑樹種子在砂質暗棕壤條件下的適應性:海桑>沈大2號>沈大1號。由此可知,在桑樹育苗過程中,針對甘南縣地區廣大的砂質暗棕壤土質區域,待選的3種桑樹樹種中,海桑的出苗率最高且高于60%,相較于沈大1號和沈大2號而言,更適合甘南地區的土質特征(圖2)。

3 結論

(1)4種外來桑種的幼樹對于甘南縣地區的適應性由高到低為育71-1、海桑、沈大1號和沈大2號。這4種桑樹各階段的實際生長日期均晚于其原產地的生長日期。其中育71-1最早從休眠期進入展開期,同時也是最先進入同化期的桑樹品種。

(2)在甘南縣地區典型的砂質暗棕壤條件下,3種桑樹種苗(沈大1號、沈大2號和海桑)的培育成活率由高到低為海桑、沈大2號和沈大1號。

(3)在甘南縣地區典型的砂質暗棕壤條件下種植的本地桑樹、沈大1號和沈大2號三者的落葉對土壤的理化性質均產生影響,種植4種桑樹后,土壤的多種有機質含量均增加,從而達到了改良土壤的效果。

參考文獻

[1] 孟保奎,王宏恩,韓紅發.對桑樹列為造林綠化樹種實施生態林栽植的探討[C]∥中國蠶學會,國家蠶桑產業技術體系.全國生態桑及桑樹生態產業學術研討會論文集.鎮江:中國蠶學會,2012:16-24.

[2] 祁廣軍.“東桑西移”背景下廣西蠶絲業發展實證研究[D].北京:中國農業大學,2013:1-4.

[3] 黃先智.我國蠶桑產業轉型問題研究[D].重慶:西南大學,2013.

[4] 秦儉,何寧佳,王勇,等.桑樹的生態學問題與可持續發展[J].Journal of resources and ecology,2012,3(4):330-339.

[5] 曹明全,馬力,王建科,等.黑龍江省桑蠶產業的狀況及其發展前景分析[J].防護林科技,2010(5):94-95.

[6] 趙東曉,杜建勛,陳傳杰,等.桑樹鹽堿脅迫研究進展[J].山東農業科學,2015,47(5):132-135.

[7] 龔文峰,曹凱華,周瑩.基于RS和GIS的甘南縣2006—2016年植被覆蓋度時空演變分析[J].湖北農業科學,2019,58(12):52-57.

[8] 關瑩,李有騫,邢松,等.黑龍江省甘南縣舊石器地點發現的新材料[J/OL].人類學學報,2018-11-28[2019-12-10].https://doi.org/10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2018.0052.

[9] 厲景貴,曹娟華,于香.沙質暗棕壤原壟卡種增產原因分析[J].現代化農業,2002(9):21-22.

[10] 厲景貴,王穎,梁龍金.沙質暗棕壤土壤肥力的演變與合理施肥[J].現代化農業,2002(7):17-18.

[11] 殷志強,秦小光,劉嘉麒,等.扎龍濕地的形成背景及其生態環境意義[J].地理科學進展,2006,25(3):32-38,138-139.

[12] 錢寶,劉凌,肖瀟.土壤有機質測定方法對比分析[J].河海大學學報(自然科學版),2011,39(1):34-38.

[13] 楊樂蘇.土壤有機質測定方法加熱條件的改進[J].生態科學,2006,25(5):459-461.

[14] WAN W J,TAN J D,WANG Y,et al.Responses of the rhizosphere bacterial community in acidic crop soil to pH:Changes in diversity,composition,interaction,and function[J/OL].Science of the total environment,2020,700[2019-12-10].https:∥doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134418.

[15] 周鳴錚,于文濤,方樟法.土壤速效氮的測定方法[J].土壤,1976,8(Z1):316-323.

[16] 謝學儉,陳晶中,王正梅,等.土壤速效氮速效磷指標測定方法研究[J].江蘇農業科學,2007,35(5):235-237,251.

[17] RUKMANGADA M S,SUMATHY R,KRUTHIKA H S,et al.Mulberry(Morus spp.)growth analysis by morpho-physiological and biochemical components for crop productivity enhancement[J/OL].Scientia horticulturae,2020,259[2019-12-10].https∥doi.org/10.1016/j.scienta.2019.108819.

[18] RUTH L,GHATAK S,SUBBARAYAN S,et al.Influence of micronutrients on the food consumption rate and silk production of Bombyx mori(Lepidoptera:Bombycidae)reared on mulberry plants grown in a mountainous agro-ecological condition[J/OL].Frontiers in physiology,2019,10:878[2019-12-10].https:∥doi.10.3389/fphys.2019.00878.

[19] 張林,曹忱,趙衛國,等.桑樹優良品種育71-1種繭育葉質鑒定研究[C]∥中國蠶學會.全國桑樹種質資源及育種和蠶桑綜合利用學術研討會論文集.鎮江:中國蠶學會,2005:5.

[20] 廖寶文,鄭德璋,鄭松發,等.海桑育苗技術及其幼苗生長規律的研究[J].林業科學研究,1997,10(3):296-302.

作者簡介 高春紅(1995—),女,黑龍江齊齊哈爾人,碩士研究生,研究方向:凍土污染。?? *通信作者,碩士研究生,研究方向:凍土退化。

收稿日期 2019-12-13