業余馬拉松跑者心理韌性、應對方式和運動表現的關系

祝大鵬

摘?要:心理韌性和應對方式是影響運動是影響運動員競賽表現的重要因素。研究以336名業余馬拉松跑者為被試(男=225,女=111),采用問卷調查和數理統計法對運動員的心理韌性、應對方式和運動表現的關系進行檢驗。結果表明:1) 業余馬拉松跑者在心理韌性上存在顯著性別差異,男跑者的心理韌性顯著高于女跑者;在應對方式上的性別差異僅表現在集中解決問題維度上;2) 隨著跑步年限的延長,業余馬拉松跑者的心理韌性有顯著提高,采用集中解決問題應對策略顯著增多,采用回避應對策略顯著降低;3) 業余馬拉松跑者的心理韌性和應對方式對其運動表現有重要意義。高心理韌性和合理化的應對方式對跑者在比賽中運動表現的提升具有顯著作用。

關鍵詞:業余馬拉松跑者;心理韌性;應對方式;運動表現

中圖分類號:G804.8?文獻標識碼:A?文章編號:1009-9840(2020)03-0072-07

Abstract:Mental toughness and coping are important research topics in the field of sport psychology. This study investigated 336 amateur marathon runners (male=225, female=111) to complete the scales of mental toughness and coping to examine the relationship between mental toughness, coping style and the performance of the runners in competition. The results suggest that: 1) There is significant gender difference on mental toughness; the male runners have significant higher mental toughness than females. But there is only significant gender difference on the dimension of “problem-focused coping”. 2) The runners mental toughness is significantly enhanced with extend of participant in marathon, and use more “problem-focused coping” and less “avoidance coping”. 3) The mental toughness and coping style have significant influence on the runners performance. The performance will be improved significantly with the high mental toughness and rational coping.

Key words:amateur marathon runners; mental toughness; coping style; performance

運動心理韌性是指個體在運動壓力情境下保持決心、專注、自信和控制感的特性[1]。心理韌性對運動情景中的個體心理和運動表現具有重要影響。運動員、教練員和運動心理學工作者將心理韌性看作是運動員在比賽中獲得成功的最重要心理特質之一[2]。

首先,心理韌性的重要作用表現在對運動員運動表現的影響上。Newland(2013)[3]對籃球運動員心理韌性的研究發現心理韌性對運動表現有顯著預測效應,并且對首發隊員和非首發隊員具有一致的影響效應。Mahoney 等人(2014)[4]研究發現心理韌性與個體的運動表現具有顯著正相關。Cowden (2017)[5]分析了19篇關于心理韌性和運動成功關系的文獻之后認為高心理韌性的運動員參加了更高水平的比賽,在比賽中有更出色的表現并獲得了更多的成功。因此,研究者[6-7]認為心理韌性對于判斷運動員能否在威脅情景下仍然能夠保持最佳表現具有非常重要的作用。

其次,心理韌性的重要性表現在對運動員競賽心理的影響上。一方面,高心理韌性的運動員表現出了更多的積極心理狀態。Jackman等人(2016)[8]對運動員的訪談結果顯示,高心理韌性和低心理韌性的運動員在流暢狀態的體驗上存在顯著差異,進一步的分析認為不同心理韌性水平的運動員在自信心、完美主義、目標定向、應對機制選擇、注意控制等變量上的差異是造成流暢狀態體驗差異的重要原因。Crust(2013)[9]研究發現心理韌性各維度與流暢狀態總分具有顯著正相關,而流暢狀態各維度與心理韌性總分之間也存在顯著正相關,并且心理韌性可以有效預測運動員的流暢狀態,研究認為心理韌性和流暢狀態之間存在相互影響。

另一方面,高心理韌性的運動員體驗到了更少的消極情緒。Madigan(2017)[10]對青少年運動員進行的一項縱向追蹤研究結果顯示,心理韌性可以有效降低生理和情緒的耗竭,總體上減少心理疲勞,并表現出持續影響效應。Schaefer等人(2016)[11]研究發現心理韌性與運動員的競賽焦慮有顯著負相關,并且心理韌性可以有效調節運動動機和競賽焦慮的關系。Gucciardi(2012)[12]對青少年板球運動員的研究表明,高心理韌性的運動員比中、低水平心理韌性的運動員獲得了更多的發展并表現出更低的消極情緒水平。另外,有研究發現男運動員的心理韌性水平顯著高于女運動員。隨著運動年限的延長,運動員的心理韌性也逐漸增強[13]。

最后,心理韌性的重要性還表現在對運動員的身心健康上。Gucciardia等人(2017)[14]研究認為心理韌性對運動員的心理健康具有重要積極作用。心理韌性在受傷個體康復過程中由意圖向康復鍛煉行為轉化過程中具有重要中介作用,心理韌性除了直接作用于康復鍛煉行為之外,還通過鍛煉意圖來影響康復鍛煉行為[15]。

運動領域內的應對是指個體在運動情景中面對應激情景或事件所做出的認知和行為上的努力[16]。Gaudreau(2004)等人[17]對運動員的應對方式進行調查后發現,高任務定向和低推脫定向應對方式的運動員表現出了更高的目標和心理調節能力。Nicholls(2014)[18]基于Lazarus的認知-動機情緒理論對不同項目運動員的成就目標、應激評價、情緒和應對方式進行研究,結果表明,任務定向的應對方式與運動員的成就目標具有積極正相關,干擾定向和推脫定向的應對方式與威脅知覺評價之間呈正相關。另外,推脫定向的應對方式與消極情緒呈正相關,與積極情緒呈負相關,任務定向的應對方式與積極情緒呈正相關。研究表明個體的應對方式一方面受到成就目標和認知評價的影響,同時又影響了后續的情緒狀態。Bardel等人(2012) [19]在運動員賽后即刻進行應對方式和注意偏向的測試,結果表明,采用以情緒調節導向應對策略的運動員傾向于將注意偏離威脅信息,而以問題解決導向應對策略的運動員傾向于將注意指向威脅信息。研究認為運動員在競賽這種應激情景中的注意警覺偏向可能是一種應對應激的補償策略。

有研究[20]檢驗了運動員賽前自信心、應對方式和個體成績之間的關系,結果表明,應對方式可以部分中介賽前自信心和主觀運動表現的關系,任務定向和推脫定向的應對方式分別對兩者的關系具有顯著的正向和負向中介作用。Sharleen(2010)[21]研究指出運動員在應對方式上的性別差異僅僅表現在個別方面,整體上并無顯著差異。并且高心理韌性的運動員在應對方式上更不容易受到同伴的影響[22]。但也有研究者[23]認為,對于集體項目運動員來說,某些隊友對運動員應對方式的選擇產生了重要影響。當運動員將他人的影響知覺為一種挑戰而非威脅時,就更傾向于選擇集中于情緒和問題解決的應對策略。但在個人項目中對此問題的探討并未引起研究者重視。

對于運動員心理韌性與應對方式的關系,有研究認為心理韌性可以有效預測運動員的應對方式及其有效性。Kaiseler(2009)[24]研究發現高心理韌性的運動員傾向于采用問題解決應對方式,更少采用情緒解決應對和回避應對方式。Leilani等人(2017)[25]對570名大學生運動員的研究結果支持了心理韌性可以有效預測運動員的應對方式的觀點,并且發現這種預測效應不受性別的影響。而Andrews等[26](2014)研究表明,男運動員的心理韌性強度要高于女運動員,且男運動員更加傾向于使用問題為中心的應對策略。

Secades(2016)研究[27]指出,運動員的心理韌性除了與任務定向的應對方式呈顯著正相關,還與推脫定向和注意力分散定向的應對方式呈顯著負相關。并且高心理韌性的運動員在訓練和比賽中使用了更為積極的問題解決應對策略。Nicholls等人[28](2008)的研究也得到了一致的結論。

從目前的研究文獻可以看出,運動員的心理韌性和應對方式對運動表現具有重要影響。馬拉松是一項長時間超常距離的個人極限運動項目,對參與者的體能和心理都是極大挑戰,需要跑者在比賽中有效處理所遇到的各種困難。這就要求跑者必須同時具備良好的身體和心理素質,才能順利完賽并不斷突破自己的極限。但從目前所檢索到的文獻來看,尚未發現針對馬拉松跑者心理韌性和應對方式的綜合研究。隨著我國近年馬拉松運動的蓬勃發展,馬拉松比賽參與人群大幅增加,關于馬拉松跑者參賽的心理學研究亟需加強,以提高馬拉松跑者的參賽心理素質,降低馬拉松運動員的參賽風險。本研究以業余馬拉松跑者的心理韌性和應對方式為研究對象,檢驗跑者心理韌性、應對方式和訓練、競賽表現之間的關系,為提高業余馬拉松跑者的訓練與參賽的科學化水平提供參考。

1?研究對象與方法

1.1?參與者

本研究在網絡上隨機選取336名業余馬拉松跑者為調查對象,其中包括男性225名,女性111名,平均年齡27.6歲(SD=5.84),平均跑步年限5.70年(SD=3.85)。所有被試均參加過至少1次以上半程或全程馬拉松比賽。

1.2?研究方法

1.2.1?問卷調查法

1) 運動心理韌性量表

該量表由黃崇儒(2003)編制,包括積極奮斗、抗壓性、忍受傷痛3個維度,共32個條目。量表采用Likert 5點計分,從1“完全不同意”到5“完全同意”。李靜(2010)[29]對該量表的檢驗結果表明,整個量表的內部一致性Cronbach α系數為0.88, 各分量表Cronbach α系數在0.85-0.89之間。驗證性因素分析結果(x2=486.26, x2/df=4.02, CFI=0.90, GFI=0.87, AGFI= 0.85, RMSEA=0.061)顯示各擬合指標較為理想,支持了運動員心理韌性的三維模型,說明該量表具有良好信效度,可以有效測量運動員的心理韌性。本研究中量表總體α系數為0.87。

2) 中國運動員應激應對量表[30]

該量表包括集中解決問題的應對、集中處理情緒的應對、回避應對、超越應對4個分量表共24個條目組成。量表采用Likert 5點計分,從1“從不這樣”到5“總是這樣”。經檢驗各分量表內部一致性系數為0.73至0.78之間,總體α系數為0.75。模型擬合度(CFI = 0.91 , TLI =0.90 , RMSEA = 0.05)也達到了統計學標準,可以作為運動員應對方式的測量工具。本研究中量表總體α系數為0.76。

通過問卷星和qq跑步群、微信群進行網絡測試,共發放量表400份,回收量表345份,有效量表336份,有效回收率84%。

1.2.2?數理統計法

研究對所有收集到的數據使用spss 20.0統計軟件進行統計分析,主要通過描述性統計、T檢驗和方差分析進行數據處理。

2?研究結果

2.1?業余馬拉松跑者心理韌性和應對方式的性別差異

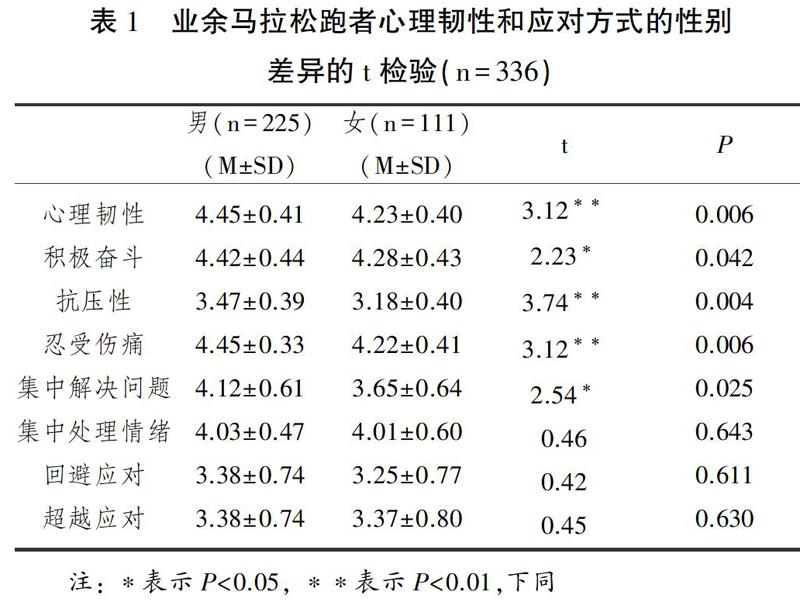

為了檢驗不同性別的業余馬拉松跑者在心理韌性和應對方式上的差異,研究對收集到的數據進行獨立樣本t檢驗。結果顯示,男跑者在心理韌性的總分及各維度上的得分均顯著高于女跑者(P<0.05)。但在應對方式上,僅有“集中解決問題”維度上的得分男跑者顯著高于女運動員 (P<0.05),其余維度得分均未表現出顯著性差異(P>0.05)。

2.2?業余馬拉松跑者心理韌性和應對方式在跑步年限上的差異

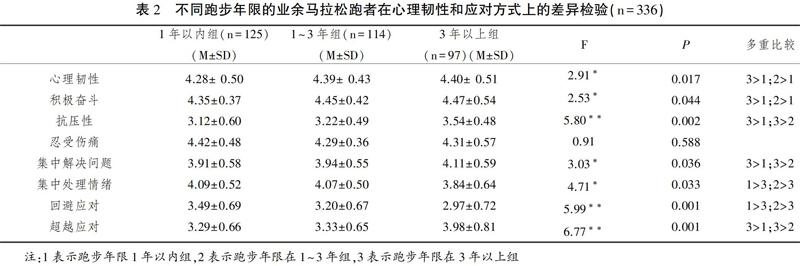

根據業余馬拉松跑者跑步年限的不同將其分為三組(1年以內組,1~3年組和3年以上組),采用單因素方差分析檢驗不同組間跑者在心理韌性和應對方式上的差異。結果顯示,在心理韌性總分和積極奮斗、抗壓性維度上均表現出了顯著性的主效應(P<0.05)。進一步的多重比較結果顯示,跑步年限在1-3年組和3年以上組的跑者在心理韌性總分和積極奮斗維度上的得分均顯著高于跑步年限在1年以內組 (P<0.05);跑步年限在3年以上組的抗壓性顯著高于跑步年限1年以內組和1~3年組(P<0.05)。其余各組之間未表現出顯著性差異(P>0.05)。

在應對方式上,各維度均表現出顯著主效應(P<0.05)。多重比較結果顯示,在集中解決問題維度上,跑步年限在3年以上組的得分顯著高于跑步年限1年以內組和1~3年組(P<0.05);在集中處理情緒和回避應對維度上,跑步年限在1年以內組和1~3年組的得分顯著高于跑步年限3年以上組(P<0.05);在超越應對維度上,跑步年限在3年以上組的得分顯著高于跑步年限1年以內組和1~3年組(P<0.05)。其余各組之間未表現出顯著性差異(P>0.05)。

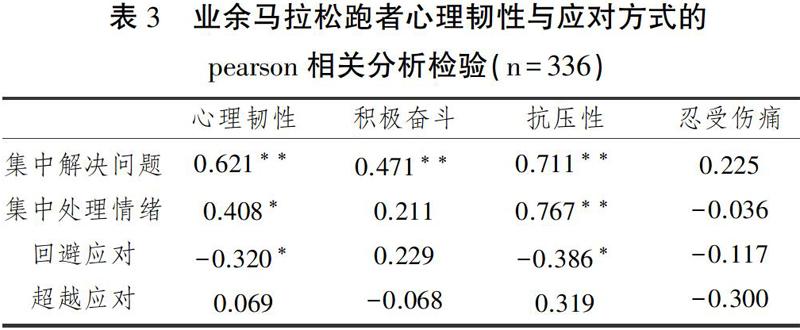

2.3?業余馬拉松跑者心理韌性與應對方式的關系

為了檢驗業余馬拉松跑者心理韌性和應對方式的關系,研究對收集到的收據進行pearson相關分析。結果顯示,心理韌性總分和抗壓性維度與應對方式的集中解決問題和集中處理情緒維度之間表現出了顯著性正相關(P<0.05),與回避應對維度之間表現出了顯著性負相關(P<0.05)。另外,積極奮斗維度與集中解決問題維度之間也表現出了顯著性正相關(P<0.05)。其余維度之間未表現出顯著性相關(P>0.05)。

2.4?業余馬拉松跑者心理韌性和應對方式與運動成績的關系

本研究根據中國田徑協會公布的2015—2017年北京馬拉松和2017,2018年廈門馬拉松(均為國際田聯金標賽事)全程馬拉松運動員平均完賽時間為參考,以4 h 38 min和3 h 45 min為分界點將運動員分為慢速組(完賽時間>4 h 38 mins)、中速組(4 h 38 min>完賽時間>3 h 45 min)和快速組(3 h 45 min>完賽時間)。

為了檢驗心理韌性和應對方式與跑者運動成績的關系,研究采用單因素方差分析對不同組別的成績進行檢驗,結果顯示,在心理韌性總分和各維度上均表現出了顯著性主效應(P<0.05)。進一步的多重比較結果表明,在快速組在心理韌性總分和各維度得分上顯著高于中速組和慢速組(P<0.05),而中速組在心理韌性總分和抗壓性維度上的得分又顯著高于慢速組(P<0.05)。

在應對方式上,快速組在集中解決問題上的得分顯著高于中速組和慢速組(P<0.05),而在集中處理情緒和回避應對維度上的得分則顯著低于中速組和慢速組(P<0.05);慢速組在集中處理情緒維度上的得分顯著高于中速組(P<0.05)。在超越應對維度上則未發現顯著性主效應(P>0.05)。

3?分析與討論

3.1?業余馬拉松跑者心理韌性和應對方式的性別差異與跑步年限差異

研究結果表明男性業余馬拉松跑者在心理韌性及其各維度上均表現出了顯著高于女性跑者的水平。這與之前Gucciardi(2012)[12]和 Andrews等人[26](2014)的研究結論一致。

產生這一結果的原因與男女業余馬拉松跑者參與馬拉松運動的動機差異有密切關系。有研究表明[31-32],女性參加馬拉松運動的主要原因是身體感覺更好、心理的積極體驗、控制體重和放松,而男性更多的是追求目標實現和個人價值體現。研究表明運動動機對個體運動的投入和堅持性有顯著預測效應[33]。這種動機上的差異會使女性跑者在訓練和比賽中面對困難和挫折時的投入和堅持性低于男性跑者。

另外,研究發現隨著跑步年限的延長,業余馬拉松跑者心理韌性總體、積極奮斗和抗壓性總體上呈上升趨勢,跑步年限在3年以上的業余跑者的心理韌性、積極奮斗和抗壓性水平顯著高于跑步年限1年以內組跑者。

在應對方式上,性別差異僅表現在集中解決問題維度上,男性跑者顯著高于女性跑者,其余維度均未發現顯著性差異。隨著跑步年限的延長,跑者更傾向于使用集中解決問題和超越應對方式,明顯降低集中處理情緒和回避應對的應對方式。

馬拉松運動對個體的生理和心理都是一種極限挑戰,新手在參與這項運動之前首先在心理上要做好克服困難的意志品質和勇氣,并準備裝備和學習技術動作。其次,在參與和堅持跑步過程中一方面需要克服自身身體素質和環境方面的各種困難,另一方面又要克服來自于學習、工作和生活的阻礙因素,合理規劃時間,堅持規律運動。這些應激事件要求敢于面對問題,采取有效措施以解決問題,消除其對自己跑步運動的消極影響,保證自己的跑步鍛煉行為持續下去。而回避應對和僅依靠情緒調節則難以有效應對此類應激事件。

隨著跑步年限的延長,業余馬拉松跑者在處理各種困難的過程中的抗壓能力逐漸增強。同時,隨著運動水平的不斷提高,跑者會給自己設置更高的成就目標并為之積極奮斗。此外,在這種超長時間和距離的運動中,跑者還要克服疲勞和傷痛帶來的身體不適感,對跑者的忍受疼痛的能力也是一種鍛煉。

3.2?業余馬拉松跑者心理韌性和應對方式的關系

研究結果表明業余馬拉松跑者的心理韌性與應對方式有密切關系。高心理韌性的業余馬拉松跑者傾向于同時運用集中解決問題和集中處理情緒兩種策略來應對應激事件,同時盡量避免使用回避應對的應對方式。Leilani(2017)[34]對570名大學生運動員的研究結果表明,心理韌性可以有效預測運動員的應對方式,并且存在這種預測效應不受性別的影響。

心理韌性表現為運動員的自我控制感、成功的決心、中度至高度的風險選擇、在高壓情況下控制情緒的能力以及在消極事件和失敗后恢復的能力。Quinn和Cavanaugh (2017)[35]研究指出,具備高心理韌性意味著有克服最困難情況的決心,在困難和壓力下控制情緒去追求成功,并拒絕做出相對容易的選擇。高心理韌性的運動員將失敗和挫折視為反饋和改進的機會[36],能夠更理性的看待,注重以問題解決問中心而非回避問題來應對應激事件。

石巖(2017)[37]認為高心理韌性的運動員具有高壓力應對效率的原因可能與運動員感知壓力的強度降低有關,也可能是因為運動員具有較強的自控能力,繼而選擇了更有效的應對策略。有研究表明[38-39]運動員在訓練和比賽中使用的表象訓練、自我談話、情緒控制和放松策略等心理技能與運動員的心理韌性具有顯著正相關。Dewhurst等(2012)[40]采用定向遺忘實驗范式對心理韌性影響應對方式的深層機制進行分析,結果表明,認知抑制是心理韌性的作用機制之一,即心理韌性強的運動員能夠有效過濾與目標無關的信息,進而影響到其后續應對方式的選擇。

3.3?業余馬拉松跑者心理韌性、應對方式和運動表現的關系

研究表明,隨著跑者心理韌性的改善,其馬拉松比賽的運動成績也顯著提高,反映出心理韌性對業余馬拉松跑者運動成績提升的重要作用。另外,成績優秀的跑者在應對應激事件是更多地選擇集中處理問題的應對方式,而更少使用回避應對的應對方式。

Haugen 等人(2016)[41]對自行車運動員的研究結果發現心理韌性可以有效改善社會壓力下的運動表現成績。Jaeschke (2016) [42]對12名超級馬拉松運動員進行的關于心理韌性的半結構式訪談結果表明,超級馬拉松運動員對心理韌性的理解包括堅持不懈、克服逆境、前瞻性、生活經歷、心理技能運用、超越團體的友誼等。

研究認為高心理韌性可以增加運動員在運動過程中的努力和投入程度,并且在遇到困難時能夠保持更高的自信心和堅持性。在面臨各種不利因素時不是選擇逃避或降低要求,而是積極思考,利用各種資源來解決問題,直至實現目標。

本研究表明,隨著運動員在訓練和比賽中采用的應對方式更加合理,強調以解決問題和超越應對為主要手段,較少使用回避應對策略,運動成績也發生了顯著提高。有研究表明,合理的應對方式可以有效提高運動員的運動動機[43],增強運動員的自我效能[44]和運動狀態自信心[45],降低運動員的競賽焦慮[44]和心理疲勞[45],進而促進運動員在比賽中的運動表現。

4?研究結論

4.1?業余馬拉松跑者在心理韌性上存在顯著性別差異,男性跑者的心理韌性高于女性跑者;在應對方式上的性別差異僅表現在集中解決問題維度上。隨著跑步年限的延長,跑者的心理韌性顯著提高。

4.2?業余馬拉松跑者的心理韌性與應對方式之間存在顯著相關。隨著心理韌性的提高,跑者更多地傾向于使用集中問題解決的應對方式,更少使用回避應對策略。

4.3?業余馬拉松跑者的心理韌性與應對方式對跑者的運動表現有顯著影響。隨著心理韌性水平提高和應對方式的合理化,跑者的運動成績顯著提高。

參考文獻:

[1]Jones, G., Hanton, S., Connaughton, D. What is This Thing called mental toughness? An investigation of elite sport performers [J]. Journal of applied sport psychology,2002,14(3):205- 218.

[2]Crust, L. Mental toughness in sport: A review [J]. International journal of sport and exercise psychology,2007,5(3):270-290.

[3]Newland, A. , Newton, M., Finch, L. Moderating variables in the relationship between mental toughness and performance in basketball [J]. Journal of sport and health science,2013(2):184-192.

[4]Mahoney,J W., Gucciardi,D F., Ntoumanis, N. Mental toughness in sport: motivational antecedents and associations with performance and psychological health[J].Journal of sport & exercise psychology,2014(36):281-292.

[5]Cowden ,R G. Mental Toughness and Success in Sport: A Review and Prospect [J]. The Open Sports Sciences Journal,2017(10):1-14.

[6]Fletcher, D., Sarkar, M. A grounded tehory of psychological resilience in Olympic champions [J]. Psychology of sport and exercise,2012,13(5):669-678.

[7]Fletcher, D., & Sarkar, M. Psychological resilience: a review and critique of definitions, concepts and theory [J]. European psychologist,2013,18(1):12-23.

[8]Jackman, P C., Swann C., Crust L. Exploring athletes' perceptions of the relationship between mental toughness and dispositional flow in sport [J]. Psychology of sport and exercise,2016(27):56-65.

[9]Crust, L., Swann C. The relationship between mental toughness and dispositional flow[J].European journal of sport science,2013,13(2):215-220.

[10]Madigan, D J., Nicholls, A R. Mental toughness and burnout in junior athletes: A longitudinal investigation[J].Psychology of sport and exercise,2017(32):138-142.

[11]Schaefer, J., Vella, S A., Allen M S. Competitionanxiety, motivation, and mental toughness in golf[J].Journal of applied sport psychology,2016,28(3):309-320.

[12]Gucciardia, D F., Jones M I. Beyondoptimal performance: mental toughness profiles and developmental success in adolescent cricketers [J]. Journal of sport & exercise psychology,2012,34:16-36.

[13]Nicholls, A R., Polman, C.J., Levy A R. Mental toughness in sport: Achievement level, gender, age, experience, and sport type differences [J]. Personality and individual differences,2009(47):73-75.

[14]Gucciardia, D F., Hantonb, S., Fleming, S. Are mental toughness and mental health contradictory concepts in elite sport? A narrative review of theory and evidence [J]. Journal of science and medicine in sport,2017(20):307-311.

[15]Gucciardia, D F. Mental toughness as a moderator of the intention–behaviour gap in the rehabilitation of knee pain[J].Journal of science and medicine in sport,2016(19):454-458.

[16]Rostad, FG, Long, BC. Exercise as a coping strategy for stress: a review [J]. International journal of sport psychology,1996(27):197-222.

[17]Gaudreau, P., Blondin, J P. Different athletes cope differently during a sport competition: a cluster analysis of coping[J]. Personality and individual differences,2004(36):1865-1877.

[18]Nicholls, A R., Perry, J L., Calmeiro, L. Precompetitive achievement goals, stress appraisals, emotions, and coping among athletes [J]. Journal of sport & exercise psychology,2014(36):433-445.

[19]Bardel, M H; Woodman, T., Colombel, F., Le, S C. Attentional patterns involved in coping strategies in a sport context [J].Research quarterly for exercise and sport,2012,83(4):597-602.

[20]Levy , A. R., Nicholls , A. R., Polman, R. C. J.. Pre-competitive confidence, coping, and subjective performance in sport [J]. Scandinavian journal of medicine& science in sports,2011(21):721-729.

[21]Sharleen, D. H., Peter, R. E., Crocker, N.L. Gender differences in adolescent athletes coping with interpersonal stressors in sport: more similarities than differences [J].Journal of applied sport psychology,2010(22):134-149.

[22]Nicholls,AR,Morley,D.,Perry JL.The model of motivational dynamics in sport: resistance to peer influence, behavioral engagement and disaffection, dispositional coping,and resilience [J].Front.Psycho,2016(6):1-9.

[23]Kerdijk,C.,Polman,R.The influence of the social environment context in stress and coping in sport[J].Front.psychol,2016(7):875-882.

[24]Kaiseler, M., Polman, R., Nicholls, A. Mental toughness, stress, stress appraisal, coping and coping effectiveness in sport[J]. Personality and individual differences, 2009(47):728-733.

[25]Leilani, M., Diane, G L., Willse, J T. Gender and the relationships among mental toughness, hardiness, optimism and coping in collegiate athletics: a structural equation modeling approach[J]. Journal of sport behavior,2017,40(1): 68-86.

[26]Andrews, P.,Chen, M A. Gender differences in mental toughness and coping with injury in runners[J].Journal of athletic enhance,2014,3(6):1-5.

[27]Secades, X G., Molinero O.,Salguero A. Relationship between resilience and coping strategies in competitive sport[J]. Perceptual and motor skills,2016,122(1):336-349.

[28]Nicholls, A R.,Polman,R C.,Levy, A R. Mental toughness,optimism,pessimism,and coping among athletes[J]. Personal individual difference,2008, 44(5): 1182-1192.

[29]李靜,劉賀.青少年運動員心理堅韌性的特點[J].體育學刊,2009,16(5): 83- 86.

[30]鐘伯光,姒剛彥,李慶珠 等.“中國運動員應激應對量表”的編制及檢驗[J]. 中國運動醫學雜志,2004,23(4):356- 362.

[31]Harris,M.B. Runners perceptions of the benefits of running[J]. Perceptual and motor skills,1981(52):153-154.

[32]Harris,M.B. women runners views of running[J]. Perceptual and motor skills,1981(53):395-402.

[33]劉微娜,周成林,孫君. 青少年戶外運動動機對運動堅持性的影響:運動氛圍的中介作用[J]. 體育科學,2011,31(10):41- 47.

[34]Leilani,M., Gill, D L., Willse, J T. Gender and the relationships among mental toughness, hardiness, optimism and coping in collegiate athletics: a structural equation modeling approach[J]. Journal of sport behavior,2017,40(1):68-86.

[35]Quinn, T., Cavanaugh, L. Mental toughness[J]. Strategies,2017,30(5):36-40.

[36]Cowden, R.,?Anshel, M., Fuller, D. Comparing athletes and their coaches perceptions of athletes mental toughness among elite tennis players[J]. Journal of sport behavior,2014(37):221-235.

[37]石巖,周浩.體育運動與人格三大研究主題述評及展望[J].體育科學,2017,37(7):60- 72.

[38]Crust, L., Azadi, K. Mental toughness and athletes' use of psychological strategies [J]. European journal of sport science,2010,10(1):43-51.

[39]Mattie, P., Chandler, K M. Examining the Relationship Between Mental Toughness and Imagery Use[J].Journal of applied sport psychology,2012,24(2):144-156.

[40]Dewhurst, S A., Anderson, R J.,Cotter, G,et al.Identifying the cognitive basis of mental toughness:evidence from the directed forgetting paradigm [J].Personal individual difference,2012,53(5):587-590.

[41][JP3]Haugen, T., Reinboth, M., Hetlelid, K J,et al.Mental toughness moderates social loafing in cycle time-trial performance [J]. Research quarterly for exercise and sport,2016,87(3):305-310.

[42]Jaeschke,A C.,Sachs,M L.,Dieffenbach,K D.Ultramarathon runnersperceptions of mental toughness: a qualitative inquiry[J].The sport psychologist,2016(30):242-255.

[43]張劍杰,宋永范.青少年足球運動員競賽狀態焦慮、運動動機及應對方式的差異研究[J].沈陽體育學院學報,2012,31(3):54- 57.

[44]陳洪波,魏萍.重競技運動員運動自我效能感、應對方式與認知特質焦慮的關系[J].中國臨床心理學雜志,2014,22(5):917-919.

[45]楊阿麗,張濤,安林波,等.冬季兩項運動員心理疲勞、應對技能與運動狀態自信心的關系及個案分析[J].冰雪運動,2013,35(5):47-52.