多屬性融合方法在二維地震煤層預測中的應用

——以大城凸起二維工區為例

郭紀剛, 聶志昆, 毛傳龍, 王儷靜, 孟 鋮, 李廣業

(1.中石油 華北油田分公司勘探開發研究院, 任丘 062552;2.北京奧能恒業能源技術有限公司,北京 100083;3.中石化 石油工程地球物理有限公司南方分公司,成都 610041;4.西部鉆探青海鉆井公司,敦煌 736202;5.新疆油田公司 采油二廠,克拉瑪依 834008)

0 引言

大城凸起位于渤海灣盆地冀中拗陷東北部,滄縣隆起北部的西翼。東、南以大城、靜海斷層為界與里坦凹陷相連,西北部以古近系尖滅線為界與文安和楊村斜坡接壤,南北長120 km,東西寬20 km,面積為2 400 km2。

大城凸起現今構造總體上是一個被第三系和第四系覆蓋的北西傾的單斜構造,地層傾角一般為20°~50°。由新近系、古近系和古生界地層組成,石炭-二疊系披覆于奧陶系風化殼之上,凸起高部位因風化剝蝕,缺失石炭-二疊系。古近系以角度不整合覆蓋于石炭-二疊系之上。煤層主要分布于石炭-二疊系地層之中。

該區油氣勘探工作始于1963年,已采集二維地震測線3 577.7 km,測網密度1×1 km~2×4 km。鉆探各類探井21口,其中常規油氣探井11口,煤層氣井10口。近年來在大城凸起中北部鉆探了S1、DP1、DT2、DP3、DT4、DT6、DT7、DT9等煤層氣井,其中DP1井最高日產量達3 112 m3,取得了煤層氣勘探重大突破[1-2]。

由于單井煤層氣產能變化大,研究區煤層薄、橫向變化快,地層結構復雜、煤層各向異性強,因此需要對煤儲層進行精細預測。目前針對薄儲層的預測方法較多[3-6],主要包括沉積相預測、地震屬性預測、井震聯合反演預測、地質綜合預測等。研究區范圍大,二維測網控制能力有限,并且地震資料分辨率低,僅采用單一的屬性預測或反演預測,可能產生多解性,而且預測精度不高。

大城凸起煤巖厚在15 m~30 m之間,平均厚為20 m以上,是華北地區石炭-二疊系煤巖厚度最大的地區之一。大城凸起煤層縱向上分布在太原組和山西組,共劃分為六個煤層組。山西組為一、二、三煤層組,太原組為四、五、六煤層組[1-2]。其中,石炭系太原組6#煤層組由0個~5個單煤層組成,單煤層厚度在0.5 m~8.2 m之間,煤層平均厚為2.26 m,埋深適中,據前人成果,屬于瀉湖沉積相帶,優質成煤環境主要位于研究區北部,煤層氣儲量較大[2],是煤層氣生產的主要目的層。

研究區目前僅有二維地震資料,分辨率較低,煤層較薄,常規的預測技術或單一的技術手段預測煤層厚度的精度受到影響。為了解決常規預測技術或單一的技術手段預測精度問題及多解性問題,研究中嘗試采用多屬性融合技術對煤儲層厚度進行了精細預測,預測成果與鉆井較吻合,取得較好應用效果。

1 多屬性加權融合方法原理

1.1 屬性融合技術發展現狀

融合(fusion)的概念開始出現于上世紀70年代初期,當時稱之為多源相關、多源合成、多傳感器混合或數據融合(Data Fusion),現在多稱之為信息融合 (Information Fusion)或數據融合[3]。

融合是指采集并集成各種信息源、多媒體和多格式信息,從而生成完整、準確、及時和有效的綜合信息過程。信息融合是對多種信息的獲取、表示及其內在聯系進行綜合處理和優化的技術。該技術從多信息的視角進行處理及綜合,得到各種信息的內在聯系和規律,從而剔除無用的和錯誤的信息,保留正確和有用的成分,最終實現信息優化[3-5]。

隨著信息融合技術的開發利用,石油天然氣行業也開始廣泛使用,特別是常規油氣藏的儲量遞減,開發難度增大,石油與天然氣的勘探方向逐漸由常規油氣藏轉向非常規油氣藏。作為油氣儲集的重要場所——儲層的研究難度也將越來越大。特別是薄儲層的精細預測,引起了廣大石油工作者的廣泛興趣,出現了較多的科研成果,多屬性融合技術得到推廣應用[3-9]。

煤層作為煤層氣的主要載體,其空間位置和性質的任何變化都將引起地震屬性的變化,因此,利用地震屬性來預測煤層乃至煤層氣,已成為煤層氣勘探的重要手段,但煤層特別是二維工區的薄煤層的預測難度更大。

地震屬性是指那些由疊前或疊后地震數據,經過數學變換而導出的有關地震波的幾何形態、運動學特征、動力學特征和統計學特征的特殊測量值,從早先的振幅屬性發展到現在常用的屬性就有幾十種。有些屬性可能擅長揭示不易于探測到巖性變化,而有些屬性可以直接用于烴類檢測,但每一種地震屬性都只對地質體某些特征敏感,如:振幅屬性、反射強度屬性反映儲層厚度情況,衰減梯度屬性反映儲層的含氣情況,波阻抗屬性能反映儲層的厚度及含氣情況等。因此,利用單一地震屬性來預測儲層會產生多解性[3,10],而且隨著地震采集技術的發展,能夠從疊前地震數據中提取振幅隨偏移距變化的截距、梯度等屬性,從疊前反演得到縱橫波速度比、剪切模量、泊松比、拉梅系數等彈性參數,這些屬性和參數從不同角度反映了儲層的某種地質特征,為了將這些眾多的屬性、參數進行綜合利用,對儲層厚度進行精細預測,研究中引入了多屬性加權融合技術,對大城凸起6#煤層組的厚度進行了精細預測,取得較好效果,并總結了該技術的應用流程、方法等,值得推廣應用。

1.2 屬性融合的方法原理

屬性融合方法是為解決單一屬性預測儲層的多解性問題而提出來的。融合技術就是將多種屬性在一定的數學運算的基礎上,同時考慮每一種屬性對儲層的影響因素,結合這些因素,最終得出最優的結果[3-5]。

屬性融合主要采用分形、混沌、模糊推理、人工神經網絡等數學和物理的理論及方法。其核心技術就是將從各個不同角度觀察、探測所要表述的對象的觀測結果進行融合處理,使觀測結果最接近真實的觀測對象。比較典型的融合方法有:多元線性回歸、加權平均、卡爾曼濾波、貝葉斯估計、統計決策理論、D-S證據推理、模糊推理、小波變換和神經網絡技術等[3-9]。

研究中主要采用多元線性回歸和加權平均方法,首先從地震數據中提取多種屬性與鉆井成果進行回歸分析,然后按照相關性大小賦予不同權值,進行加權平均處理,運算的結果作為最后融合的結果。

地震多屬性加權融合技術,就是將反映儲層某一特征的不同類別的兩種或兩種以上地震屬性按不同的加權因子,采用代數運算的方式實現多屬性融合,從而實現不同種類地震屬性間的加強和互補,克服單一屬性預測的多解性問題,實現對儲層厚度的精細預測。設有j種地震屬性參與儲層厚度預測,其運算公式為式(1)。

Y(i)=K1·X1(i)+K2·X2(i)+

…+Kj·Xj(i)

(1)

式中:Y(i)為融合后第i點的值;K1為第1個屬性的加權因子;X1(i)為第1個屬性第i點的值;K2為第2個屬性的加權因子;X2(i)為第2個屬性第i點的值;Kj為第j個屬性的加權因子;Xj(i)為第j個屬性第i點的值。

在實現過程中,首先從地震數據(疊前、疊后)中提取反映儲層特征的多種地震屬性(如振幅、反射強度、頻率吸收、縱橫波速度比、波阻抗等),結合鉆井、測井資料優選對儲層特征比較敏感的屬性。然后對這些屬性進行歸一化處理,統一量綱。最后對敏感屬性進行相關分析并賦予各屬性不同的權值,進行加權運算,實現對儲層厚度的精細預測。

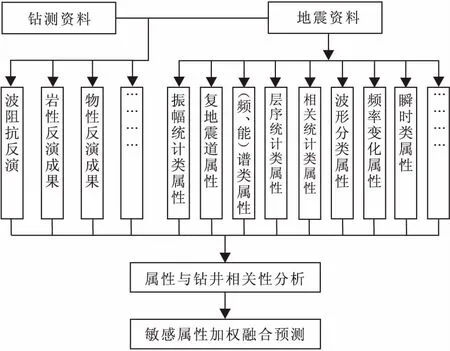

1.3 多屬性加權融合技術流程

由于研究區僅有二維疊后地震資料,采用的多屬性加權融合技術的技術流程總結為:①以疊后地震資料為基礎,提取各類屬性;②在井資料約束下進行反演,得到波阻抗等屬性數據體;③對導出的各種屬性進行初步篩選,并進行歸一化處理;④對優選出來的屬性通過屬性值與儲層厚度進行回歸分析,依據相關性高低,賦予不同的權值進行融合;⑤對融合預測的成果用井資料驗證,確保預測成果的可信度。主要技術流程見圖1。

圖1 二維地震多屬性融合技術流程圖Fig.1 Multi-attribute fusion technology flow

2 薄煤層多屬性加權融合預測

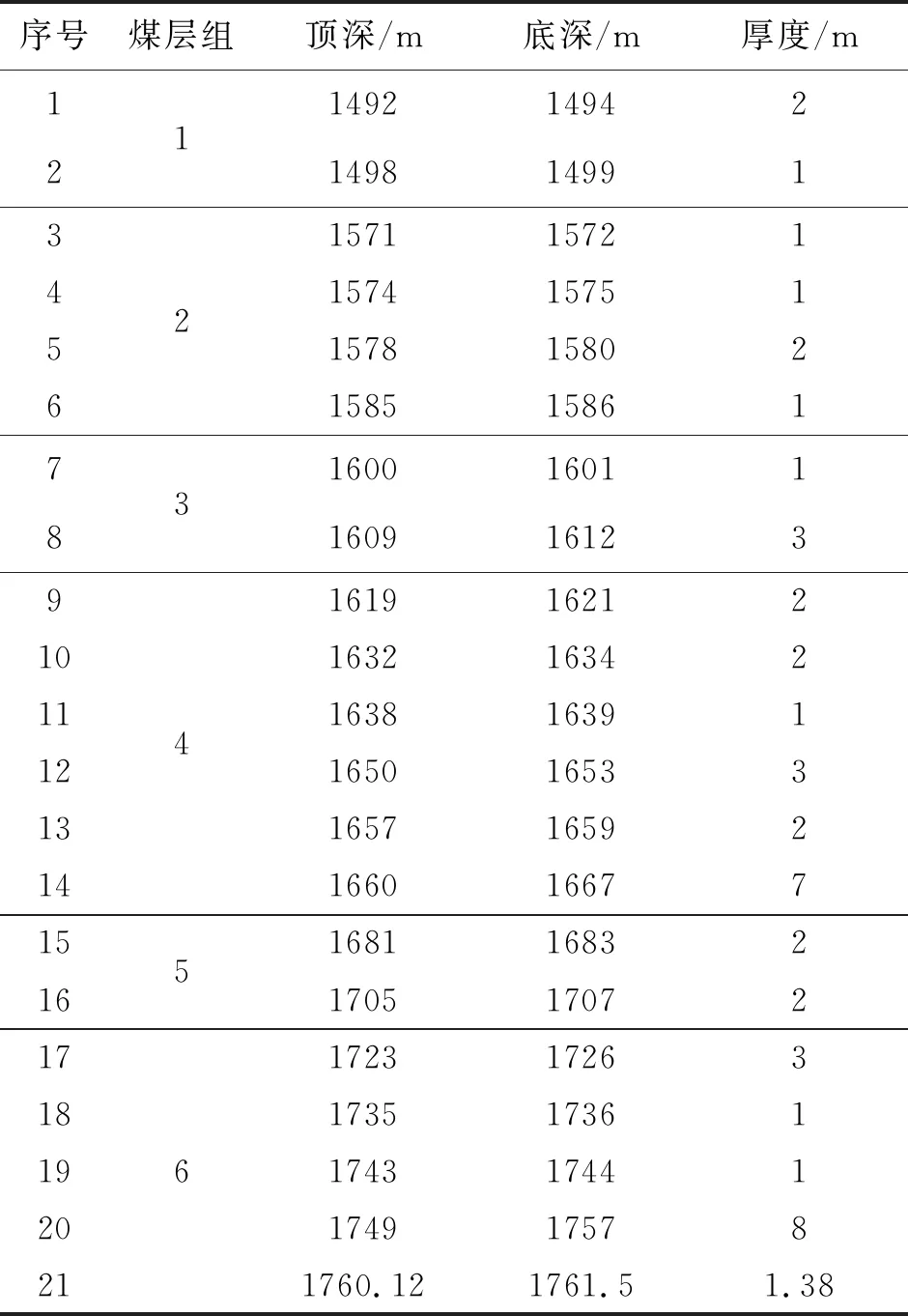

大城凸起石炭系太原組屬于瀉湖沉積環境,煤層較薄(表1)。研究區目前僅有二維地震資料,而且分辨率較低,目的層段地震資料主頻為21 Hz左右。因此,常規預測技術或單一技術手段預測薄煤層的能力受到限制。為了提高薄煤層的預測精度,同時考慮單一屬性預測的多解性問題,在研究中采用了多屬性加權融合技術。

表1中,DT6井鉆遇煤層多達21層,總厚度為47.38 m,單層最大厚度為8 m,平均厚度為2.26 m。該井6#煤層組由5個單煤層組成,單層厚在1 m~8 m之間,煤層平均厚為2.876 m。較薄的煤層,較低的地震分辨率,給煤層預測帶來較大困難。

表1 DT6井鉆遇煤層統計表

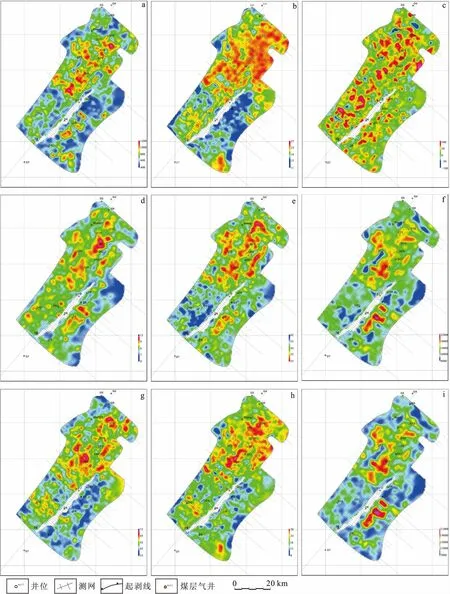

圖2 大城凸起6#煤層組多種地震屬性對比分析圖Fig.2 Comparative analysis of multiple seismic attributes of 6# coal seam group in Dacheng bulge(a)弧線長度;(b)平均瞬時頻率;(c)平均瞬時相位;(d)平均信噪比;(e)能量半衰時;(f)最大波谷振幅;(g)地震有效帶寬;(h)波峰頻譜;(i)最大絕對振幅;

2.1 地震屬性提取

以6#煤層組為研究對象,應用疊后二維地震數據,提取多種不同類型的反應煤儲層厚度較敏感的地震屬性,如弧線長度、平均瞬時頻率、平均瞬時相位、平均信噪比、能量半衰時、最大波谷振幅、有效帶寬、波峰頻譜、最大絕對振幅等9種地震屬性(圖2)。

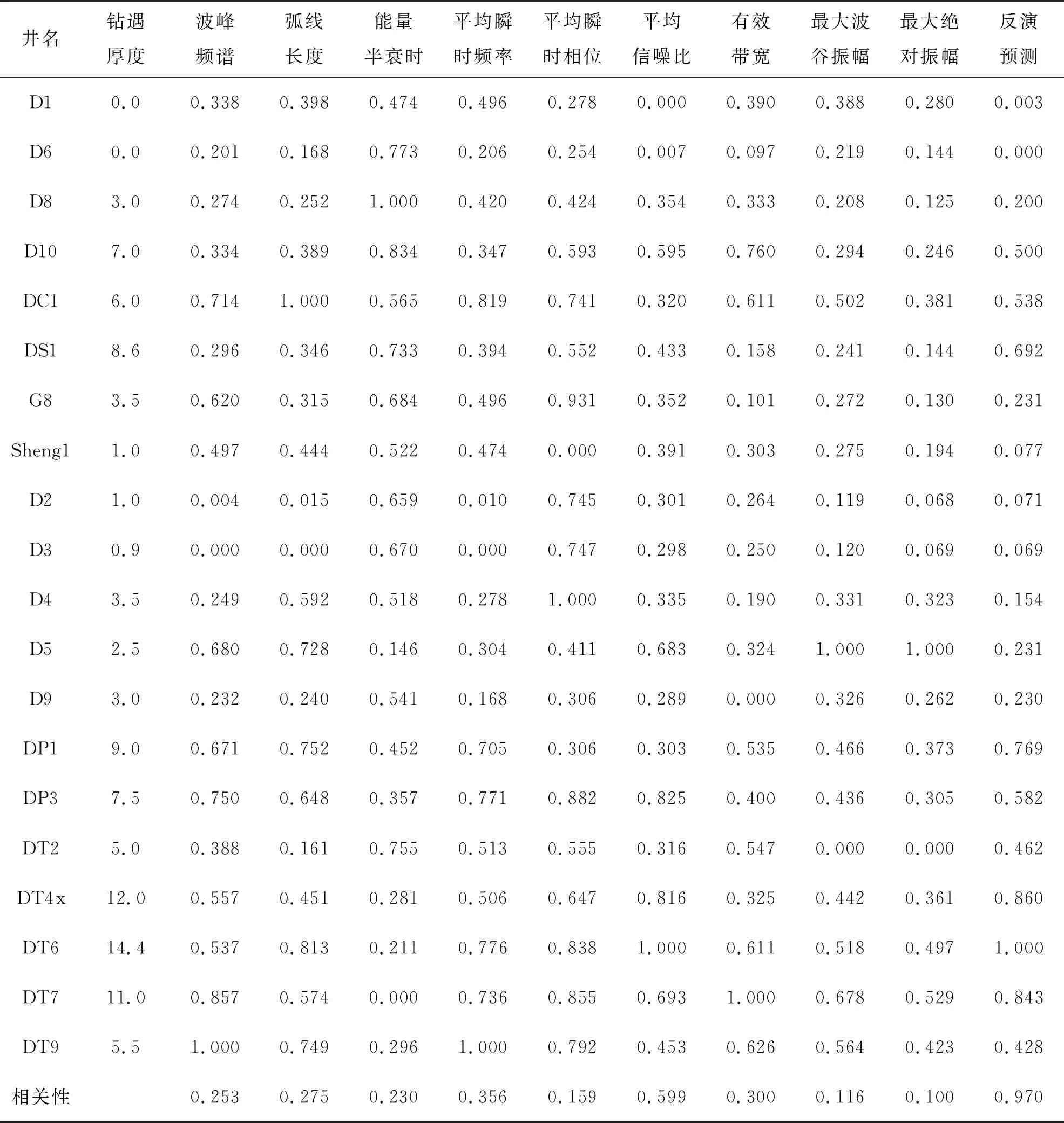

由圖2可見,研究區北部除能量半衰時為低值異常外,其余屬性表現為高值異常。鉆井證實該區煤層最發育,說明異常特征對煤層反映敏感,但單個屬性反映的異常存在差異,可見屬性預測存在不確定性和多解性,預測的煤層厚度與井的對應關系差,預測精度不夠。因此,需要應用多屬性加權融合技術,優選預測成果與鉆遇煤層厚度相關性較高的4個-6個地震屬性,賦予不同的權值進行融合,才能得到精細的預測成果。

2.2 煤層反演預測

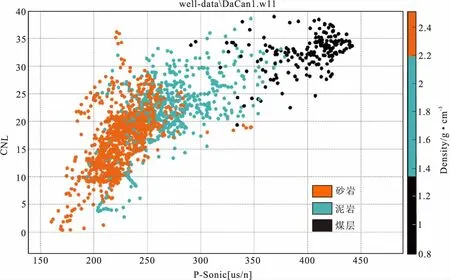

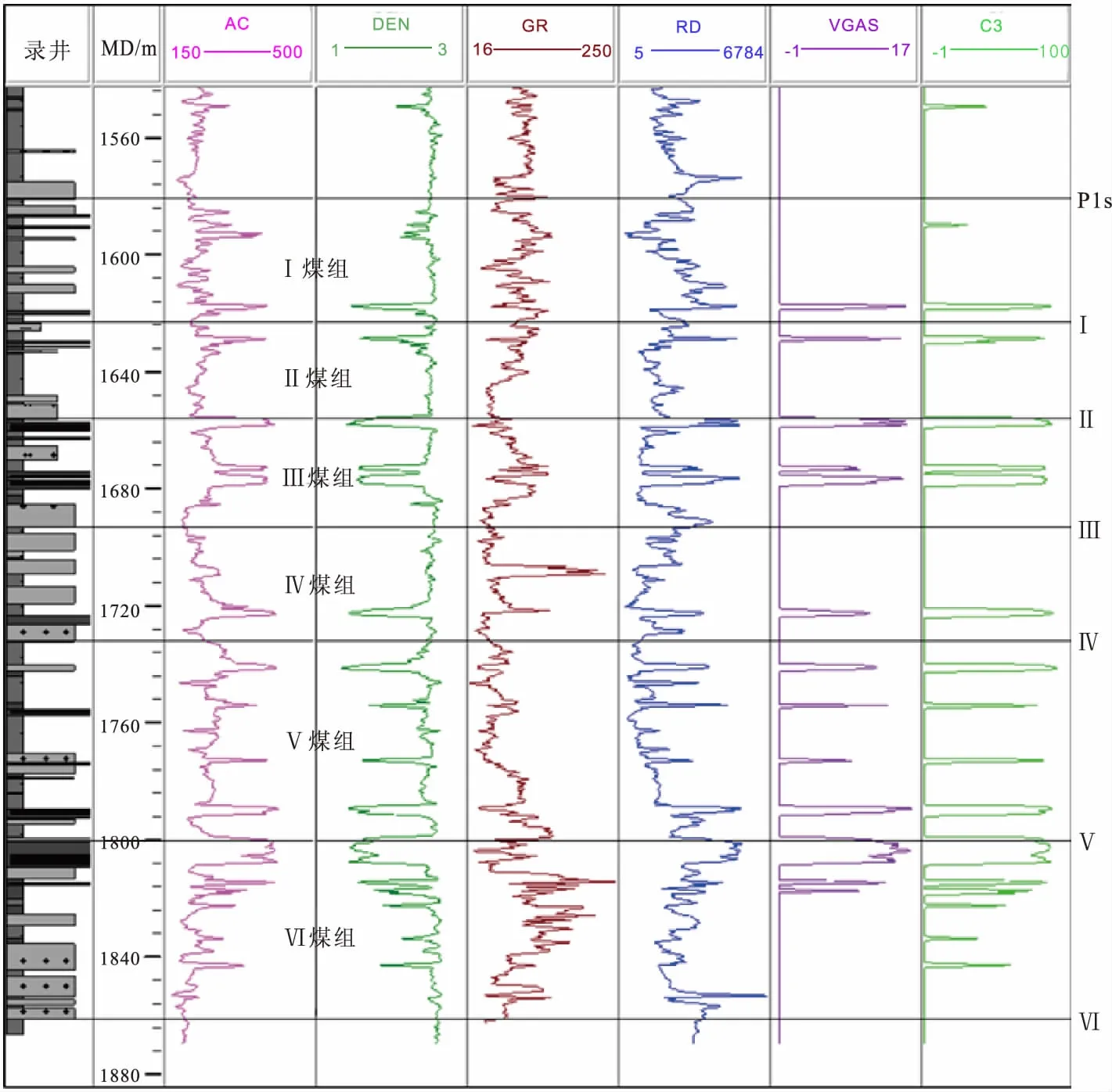

通過巖石物理分析,煤儲層對自然伽馬、聲波時差和密度敏感,聲波時差高值、密度和自然伽馬低值異常,特征明顯(圖3),因此可以通過波阻抗反演預測煤儲層。

圖3 大城凸起聲波時差與中子孔隙交會圖Fig.3 AC and CNL intersection diagram of Dacheng bulge

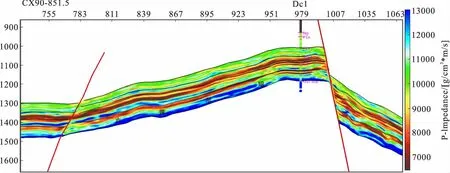

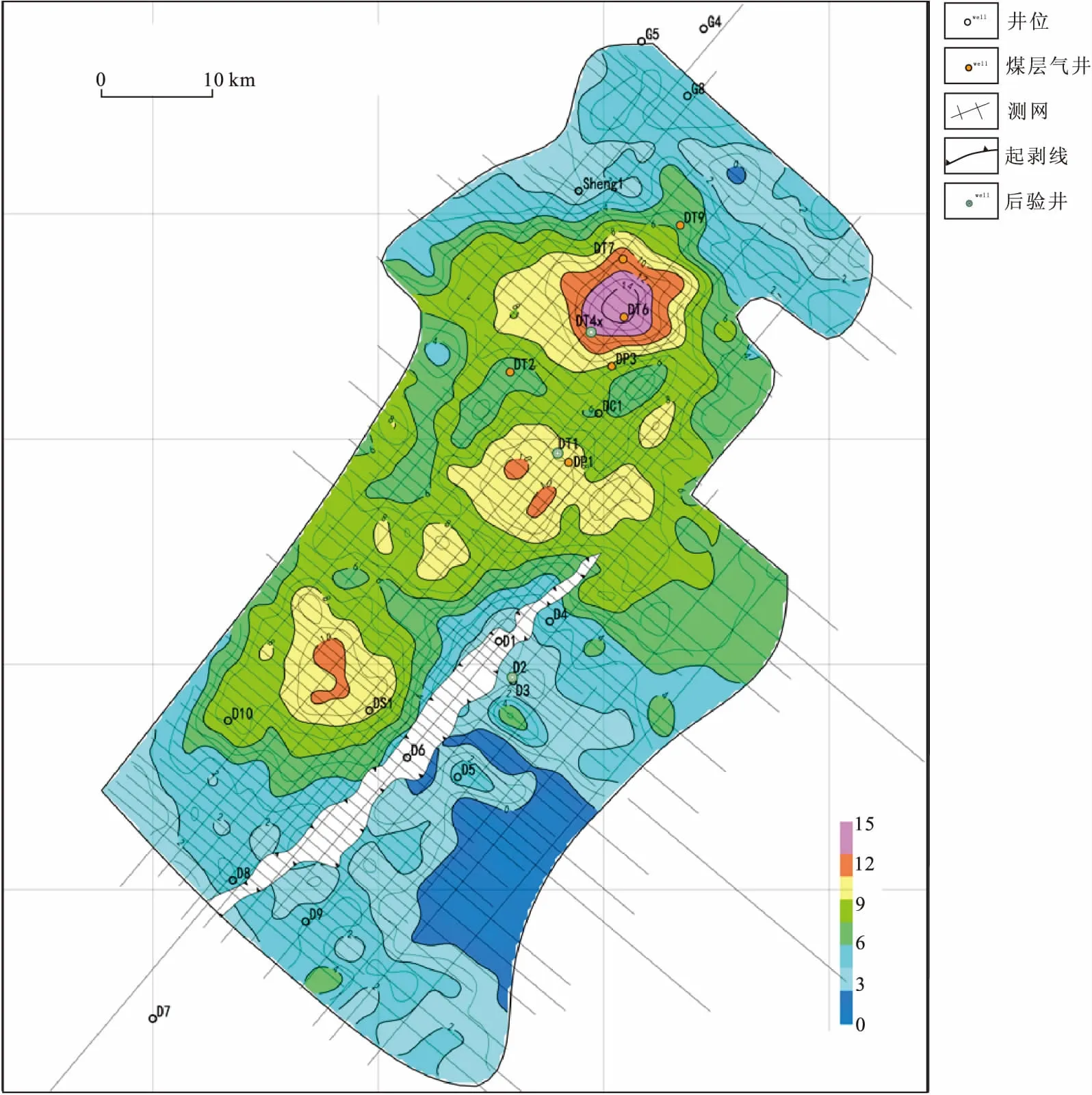

在測井資料約束下,優選反演參數,應用波阻抗稀疏脈沖反演方法[11-16],得到包含煤儲層信息的波阻抗反演成果(圖4)。通過時深轉換得到6#煤層組的厚度平面分布圖(圖5)。由圖4可見,DC1井6#煤層組發育兩個單煤層,鉆井在1 266.5 m~1 269 m和1 275 m~1 278 m分別鉆遇2.5 m和3 m的煤層,預測結果與鉆井較吻合。由圖5可見,研究區中北部煤層較厚,南部及東北部煤層不發育,西部煤層較薄。

圖4 大城凸起過DC1井(CX90-851.5測線)波阻抗稀疏脈沖反演剖面圖Fig.4 P-wave impedance sparse pulse inversion profile of passing DC1 well (CX90-851.5 line) in Dacheng bulge

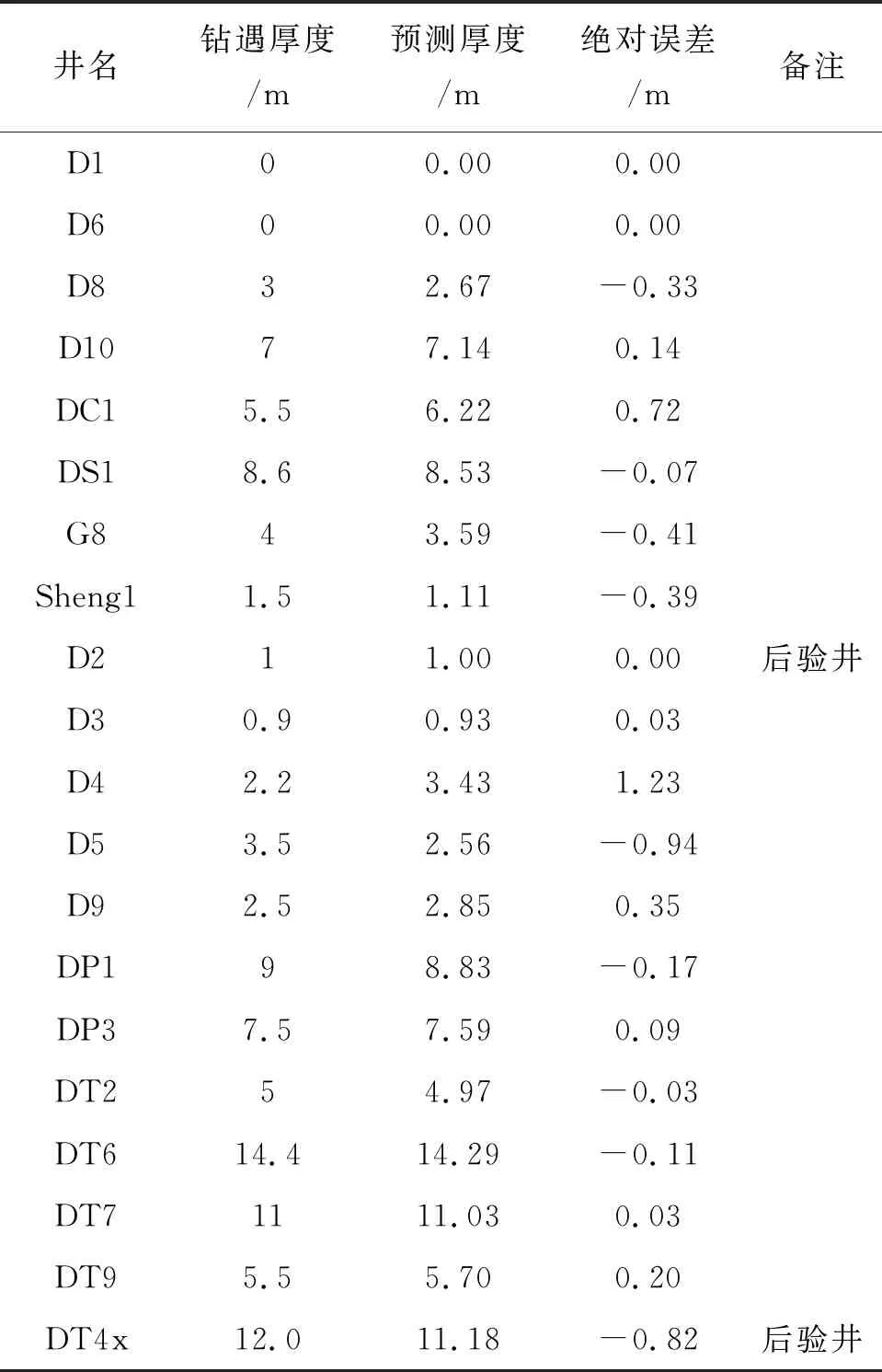

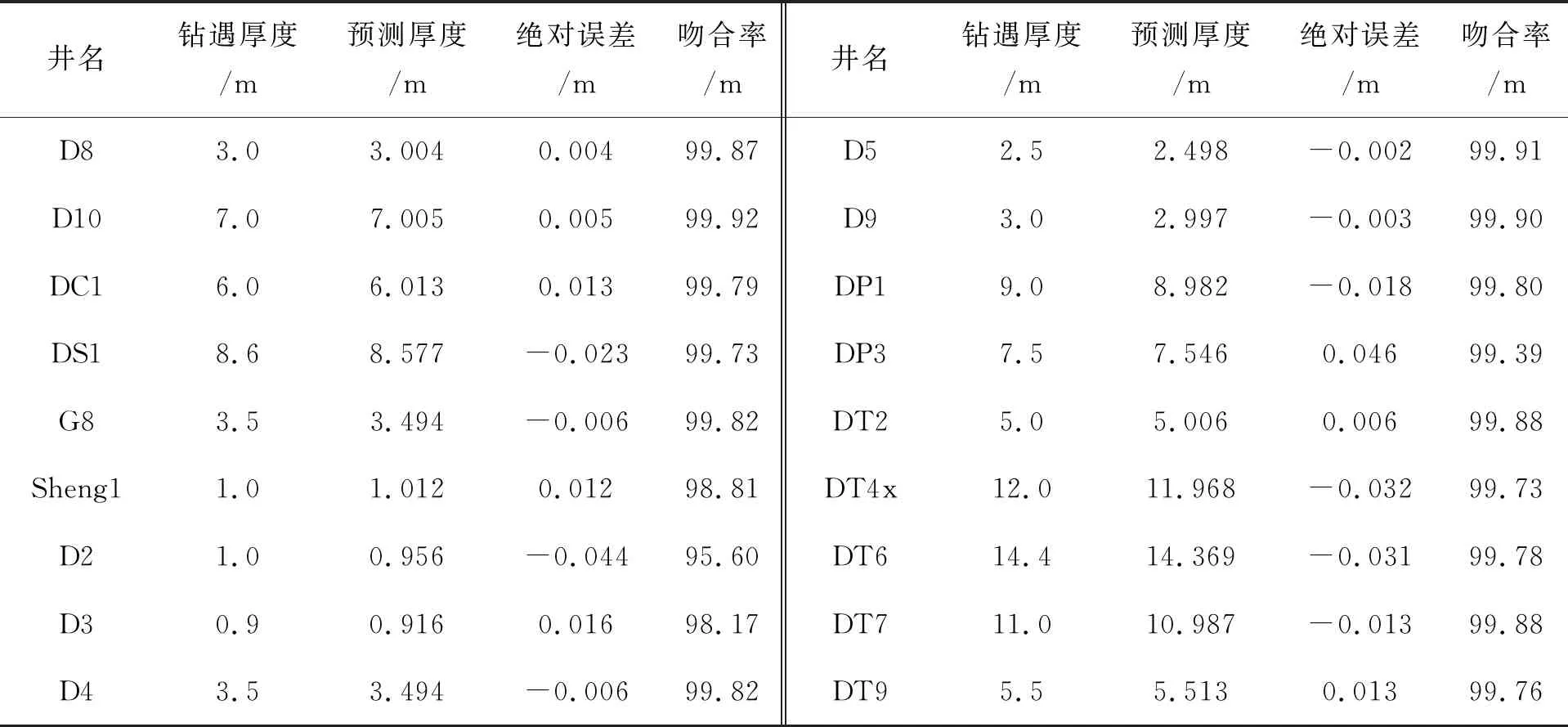

研究區鉆井較少,本次反演共采用18口井資料,D2井、DT1井及最新完鉆的DT4x井未采納,可作為后驗井。圖6是DT4x井測錄井資料分析圖,該井6#煤層1 800.3 m~1 811.3 m及1 814 m~1 815 m井段鉆遇兩個單煤層,厚度為12.0 m,反演預測厚度為11.18 m(表2)。雖然反演預測成果與井對應關系較好,但受井資料及二維地震資料的影響,薄煤層預測誤差較大,而且在井點以外的區域,波阻抗反演預測成果同樣存在多解性,需要融合地震屬性對煤層厚度進行綜合預測。

表2 大城凸起6#煤層鉆遇厚度與反演預測厚度誤差統計表

圖5 大城凸起6#煤層組反演預測厚度圖Fig.5 Inverse prediction thickness map of 6# coal seam group in Dacheng bulge

圖6 大城凸起DT4x井綜合錄井圖Fig.6 Comprehensive logging map of DT4x well in Dacheng bulge

綜上所述,各種屬性預測的成果雖然能反映煤儲層的某種特征,但很難全面刻畫和精細描述煤儲層,特別是較薄的煤層預測難度更大。因此,為確保預測成果的精度和可信度,需要采用多屬性加權融合技術對薄煤層進行融合預測。

2.3 多屬性加權融合精細預測薄儲層

首先對單個屬性進行歸一化處理,使每個屬性所反映的儲層特征達到一致性,再分析每個屬性與鉆遇煤層厚度的相關性,優選相關性較高的屬性并賦予不同的權值,然后按公式(1)進行融合,實現對薄煤層厚度的綜合預測。

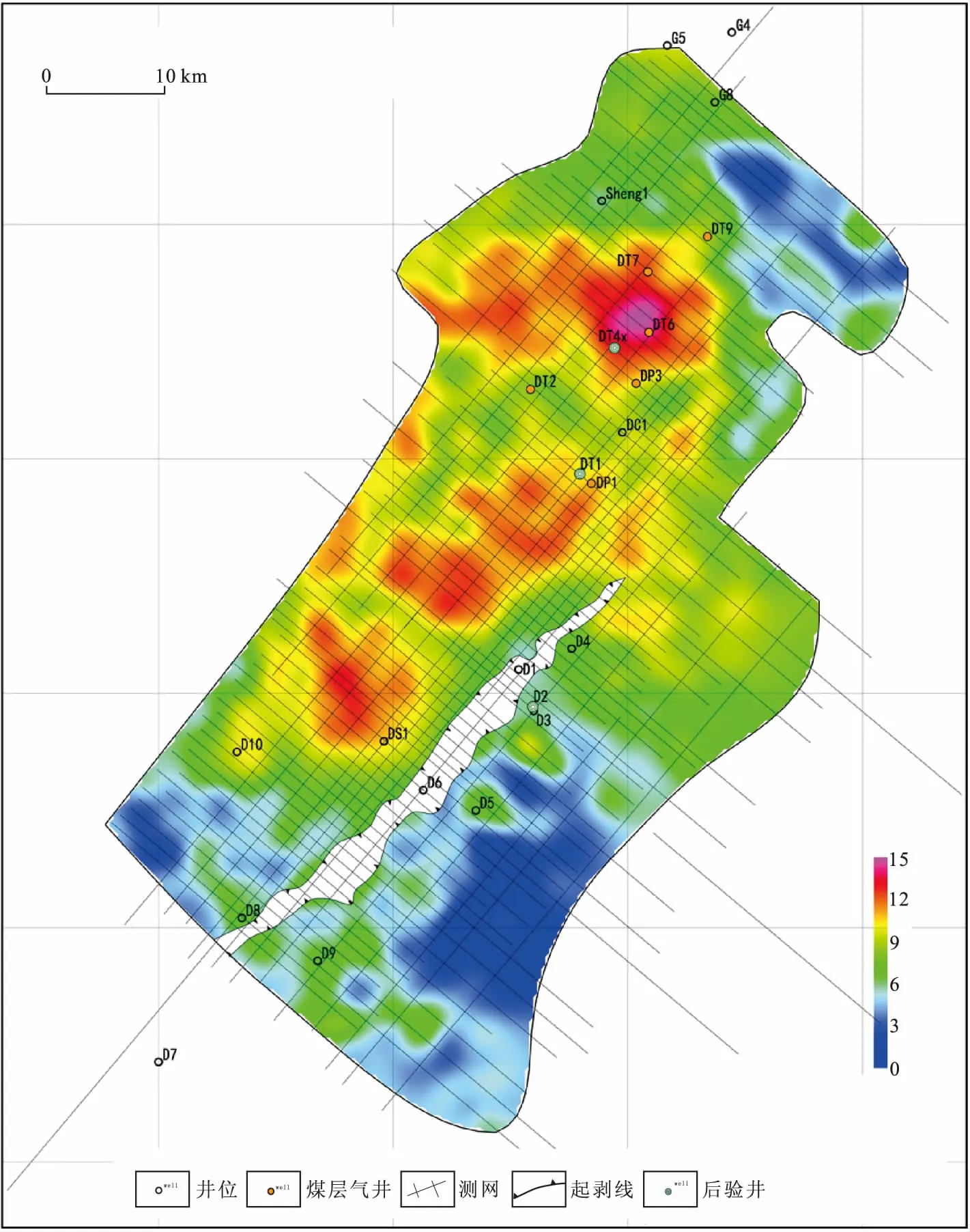

研究區內已鉆井21口,提取20口井井點處的歸一化后的屬性值,與鉆遇煤層厚度進行回歸分析(表3)。可按照相關性大小排序,波阻抗為0.973(雖然波阻抗屬性與厚度相關性較高,但單井絕對誤差達到1.23 m,薄煤層預測誤差仍然較大(表2))、平均信噪比為0.599、平均瞬時頻率為0.356、有效帶寬為0.3、弧線長度為0.275、波峰頻譜為0.253、能量半衰時為 0.23、平均瞬時相位為0.159、最大波谷振幅為0.116、最大絕對振幅為0.1。取相關性較高的5種屬性,賦予不同的權值(權值=相關值/參與融合的屬性的相關值總和,同時考慮各屬性的平面分布特征進行了適當調整。波阻抗權值為0.4、平均信噪比為0.25、平均瞬時頻率為0.14、有效帶寬為0.11、弧線長度為0.1,權值之和為1),進行屬性融合,得到煤層厚度預測的最終成果——大城凸起6#煤層組融合預測厚度分布圖(圖7)。

圖7 大城凸起6#煤層組融合預測厚度圖Fig.7 Fusion prediction thickness map of 6# coal seam group in Dacheng bulge

由圖7可見,預測成果與鉆井較吻合,能準確預測較薄煤層,且平面展布特征符合地質認識,預測成果精度達95%(表4),預測可信度較高。位于研究區中北部的煤層較厚的區帶,是下步煤層氣勘探開發的重點。

表3 歸一化的多種地震屬性值與鉆遇6#煤層厚度相關性分析表

3 結論

利用疊后地震屬性和反演成果進行多屬性融合,不但保留了地震資料所含的煤儲層信息,而且利用了井震反演數據高信噪比和高分辨率的特點,為煤儲層精細預測提供了行之有效的方法技術,值得推廣應用。

1)煤儲層預測方法多種多樣,但一種方法只能從某一方面去描述它。多屬性融合技術的應用,克服了單一屬性預測的多解性問題,同時考慮了各種屬性對煤儲層預測的貢獻大小,必將使煤儲層預測的精度大大提高,使薄煤層的精細刻畫成為可能;

2)預測成果與鉆井(后驗井)對比,吻合率大于95%,預測成果精度高、可信度高,能準確預測2 m左右的較薄煤層。

表4 大城凸起6#煤層組厚度融合預測誤差統計表