宏觀杠桿率下降對政策不確定性的影響

李志陽

(復旦大學 經濟學院,上海 200433)

一、引言

隨著現代經濟的發展,金融因素在經濟發展過程中扮演著越來越重要的角色,金融的杠桿屬性使其往往充當了一個危機的放大器。針對宏觀杠桿率對經濟增長和經濟周期的影響,眾多學者展開了研究,馬勇和陳雨露(2017)[1]認為金融杠桿和經濟增長以及經濟波動之間均存在非線性關系,類似于倒U型的關系。在某個閾值之前,金融杠桿率對經濟增長存在著正面的影響,也會減少經濟的波動,但是隨著金融杠桿率的逐漸上升和高企,風險不斷積累,直至爆發,而危機之后急速的“被動去杠桿化”過程,往往會引發周期性的“繁榮—崩潰”現象。

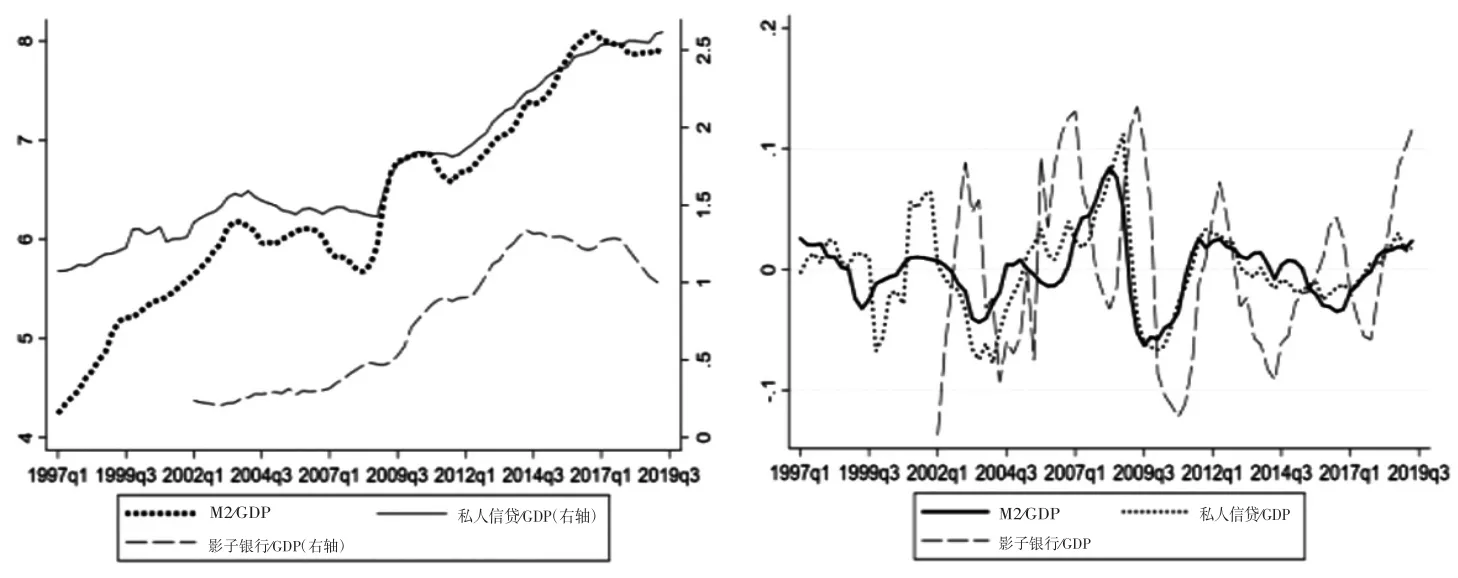

我國政府進行了一系列的金融供給側和結構性去杠桿等改革,宏觀杠桿率①一般使用“私人部門信貸/GDP”作為宏觀金融杠桿的代理變量。此外,還可用M2與名義GDP的比值來衡量整體金融杠桿率水平。快速上升的勢頭得到了有效的控制,特別是與影子銀行相關的信貸資金的監管,也取得了非常大的成效(見圖1)。圖1的左圖我們展示了M2,全社會私人信貸以及影子銀行體系內的借貸資金與名義GDP比值的時間序列走勢,右圖中,我們將上述三個金融杠桿率進行HP濾波,然后將得到的周期性波動部分取相反數,則正向的值則對應著杠桿率的降低。左圖顯示近年來,我國宏觀杠桿率開始高位回落,影子銀行體系相關的金融杠桿率水平下降最為明顯,與右圖中的走勢相互印證。

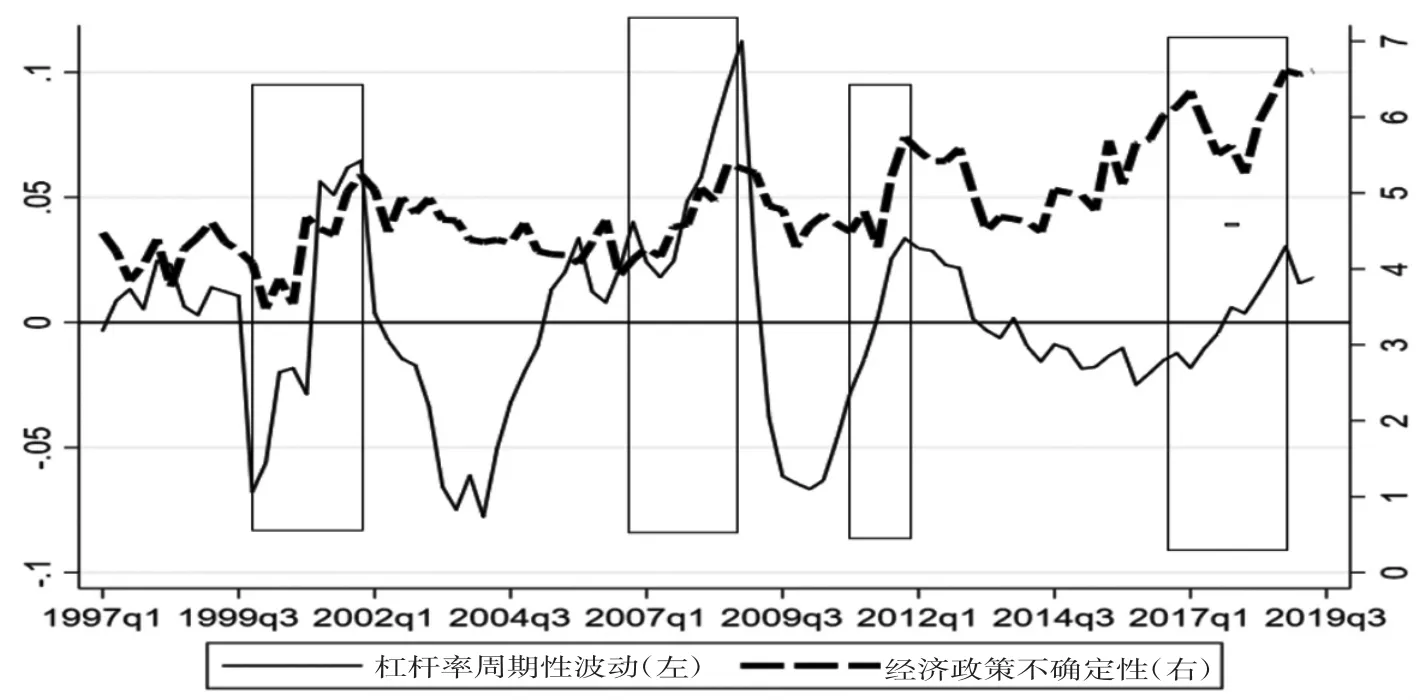

與此同時,在經濟去杠桿的過程中,伴隨著我國的經濟政策不確定性顯著升高。而特朗普執政之后,美國的經濟政策不確定也極度飆升,我們面臨著更為不確定的外部經濟環境,全球濟政策不確定性的溢出效應也進一步推升了我國經濟政策不確定性。我們不由得會思考:宏觀杠桿率下降對政策不確定性究竟有什么樣的影響?

本文首先利用20多個國家的面板數據論證了宏觀杠桿率的下降和政策不確定性之間的靜態關系。我們用Bakeretal.(2016)[2]的EPU指數來代理經濟政策的不確定性,用私人部門信貸/名義GDP周期性波動部分的相反數來代理金融杠桿率的下降,在控制住實際GDP,失業率,CPI和全球經濟政策不確定性指標之后,發現宏觀杠桿率的下降和經濟政策的不確定性之間存在著較為穩健的正向關系。

圖1 我國宏觀杠桿率出現下降態勢

隨后,我們構建了包括我國產出,消費,物價,利率以及經濟政策不確定性指數和宏觀杠桿率代理變量這六個變量的VAR系統,發現通過Cholesky分解識別出的金融去杠桿沖擊將導致經濟政策不確定性的升高,持續時間在一年半左右,此外還將對產出,消費和物價產生負面影響。

本文的主要貢獻在于:本文不僅從去杠桿的角度,解釋了近期政策不確定性上升的原因,還從不確定性的層面,論證了宏觀杠桿率的下降與經濟周期的關系,也是對經濟周期理論的一個補充。此外,我們發現金融去杠桿沖擊會通過政策不確定性的渠道放大對宏觀經濟的負面影響,針對我國目前正處于金融去杠桿和經濟政策不確定性飆升這樣一個特定的時期,本文的研究具有一定的理論和現實意義。

本文剩下部分的結構安排如下:第二部分是相關的文獻綜述;第三部分研究了宏觀杠桿率下降與政策不確定性之間的靜態關系;第四部分用VAR的方法研究了動態趨勢;最后一部分是本文的結論。

二、文獻綜述

眾多研究表明不確定性的沖擊將會導致宏觀經濟的波動,如Bloom(2009)[3],Fernández-Villaverde et al.(2011)[4],Bloom et al.(2016)[5],Basu and Bundick(2017)[6],Bloom et al.(2018)[7]等等。關于不確定性的度量,目前應用較為廣泛的是Baker et al.(2016)[2]基于文字識別技術統計的經濟政策不確定性指數以及Jurado et al.(2015)[8]基于大量預測數據得到的宏觀不確定性,此外,Huang et al.(2018)[9]從224個經濟變量中構建了中國的月度宏觀經濟不確定性指數。

諸多文獻研究了政策不確定性對宏觀經濟的影響,特別是在2008 年美國次債危機之后,經濟政策的波動明顯加大,研究大多集中在以政府支出代表的財政政策和貨幣政策上,如HassettandMetcalf(1999)[10],Bornand Pfeifer(2014)[11],Fernández-Villaverdeetal.(2015)[12],PastorandVeronesi(2013)[13],許志偉和王文甫(2019)[14]等等。

本文涉及的文獻第二條主線是關于金融因素和不確定性之間的關系。Stock and Watson(2012)[15]指出了信貸和經濟不確定性代理變量之間的高度正相關關系,甚至難以區分出是要識別兩種不同的沖擊。Arellano et al.(2019)[16]、Christiano et al.(2014)[17]指出金融市場在不確定性沖擊傳導的過程中起到了樞紐作用。

與上述文獻不同,本文關注的焦點并不在于宏觀杠桿或者是不確定性沖擊對宏觀經濟的影響,本文主要是研究宏觀杠桿率下降對經濟政策不確定性的影響,也是對現有文獻的補充。

三、宏觀杠桿率下降和政策不確定性的靜態關系

我們構建了20多個國家的面板數據,用EPU指數來代表宏觀經濟政策的不確定性,用私人部門信貸/GDP經過對數化和去趨后剩下的周期性波動部分的相反數來代理金融去杠桿所帶來的沖擊,在控制住了實際GDP,失業率,CPI和全球經濟政策不確定性指標之后,論證兩者之間的靜態關系。實證結果顯示:兩者之間存在著穩健的正相關關系,宏觀杠桿率下降所帶來的沖擊會帶來經濟政策不確定性的上升。

(一)變量,數據選擇和回歸模型

我們考慮如下面板回歸模型:

用來代理宏觀經濟政策不確定性的變量為Baker et al.(2016)[2]基于文字識別技術編制的經濟政策不確定性指數(EPU)①本文的樣本選擇受到了EPU指數可得性的限制,我們的樣本為:中國,美國,英國,日本等共計21個國家和地區,涵蓋有發達國家和發展中國家,且占據了全球經濟體量的2/3以上,具有較好的代表性,涵蓋面較廣,應用較為方便。,宏觀杠桿率下降的代理變量,是將全社會金融杠桿率(私人部門信貸/GDP)時間序列數據對數化且HP濾波后,取周期性波動的相反數,該指標為正則意味著金融去杠桿。

(二)回歸結果

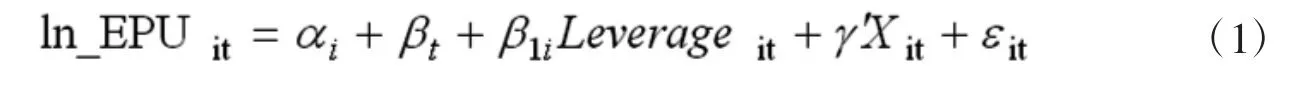

表1展示了回歸結果。在回歸(1)-(3)里,我們選取的自變量的值均為當期值,其中回歸(1)用經濟政策不確定性指數的對數值對金融沖擊,全球經濟政策不確定性指數的當期值進行了回歸,發現在其他條件不變的前提下,金融去杠桿帶來的沖擊對經濟政策不確定性的影響為正,但是只是在10%的顯著性水平下才顯著,在5%的水平下不顯著。此外GDP當期值的估計系數也不顯著,但是全球經濟政策不確定性指數的溢出效應較為明顯,系數為0.857,顯著為正。回歸(2)中我們在回歸(1)的基礎上加入了失業率作為控制變量,發現金融沖擊的系數為0.408,在10%的顯著性水平下顯著為正。回歸(3)中我們在控制變量中再加入了通貨膨脹率,金融去杠桿沖擊的系數與前面差異不大,依舊是在10%的顯著性水平下顯著為正,值在0.4附近。與此同時我們發現,產出,通脹,失業率以及全球經濟政策的不確定性四個控制變量的系數估計值均顯著為正,說明這些變量均對經濟政策的不確定性產生了正面的影響,而在控制住這些變量對經濟政策的不確定性影響之后,金融去杠桿帶來的沖擊對經濟政策不確定性的影響為0.4,p值為0.09。

在回歸(4)-(6)中,我們考慮到政策反應的延遲性,所以我們將控制變量均修正為滯后一期的數,依舊按照前面三列的放入次序逐漸加入控制變量,發現金融去杠桿沖擊的系數估計在10%的顯著性水平下均顯著為正,顯著性水平和估計值相對于控制變量為當期值的情況均略有提高。回歸(7)中我們將控制變量的當期值和滯后一期的值均放入到控制變量中,發現目標系數的估計值在10%的顯著性水平下顯著為正,參數估計值為0.38。

表1 回歸結果展示

綜合以上分析,我們發現,從跨國的面板數據來看,宏觀杠桿率的下降和經濟政策的不確定性之間存在著穩健的正向關系。在其他條件不變的情況下,宏觀杠桿率經過HP濾波的周期部分每下降一個百分點,會造成經濟政策不確定性指數上升約1.5%(當控制變量變成滯后一期的值后,帶來的不確定性上升幅度更大,約為1.65%)。該實證結論也為近年來我國經濟政策不確定性的顯著上升,從金融去杠桿的角度提供了一個新的解釋。此外,諸多研究表明,經濟政策的不確定性會對宏觀經濟產生一定的負面影響,而宏觀杠桿趨勢性的下降,也是目前階段我國乃至其他國家面臨的一個迫切現實。因此,如何規避在宏觀杠桿率下降的過程中伴隨出現的政策不確定性上升的問題,需要引起政策制定者的重視,從而制定相應的應對措施,來對沖去杠桿導致的不確定性上升對宏觀經濟的負面影響。

值得注意的是,金融去杠桿是一個動態的過程,為了研究的完整性,本文下一部分將用VAR的方法研究兩者之間的動態趨勢。

四、動態趨勢

下面我們將針對中國具體的數據,用VAR的方法來研究宏觀杠桿率下降和政策不確定性之間的動態關系。

(一)變量,數據來源和金融去杠桿沖擊的識別

我們構建了六變量的VAR系統:我國實際產出,實際消費,物價水平,杠桿率,經濟政策不確定性指數,利率。在VAR變量的排放次序上將放在的后面,意味著假設金融去杠桿沖擊對當期的經濟政策不確定性存在著影響。此外,7天回購利率是一個金融變量,較為靈敏,我們將其放在的后面,這樣金融去杠桿沖擊也會對當期的利率水平產生影響。此外,按照文獻中的傳統做法,將宏觀經濟變量放在最前面,則意味著假設金融去杠桿沖擊對當期的宏觀經濟沒有影響,但是會對下一期的值產生影響。所以變量為,將Cholesky分解對應的第四個沖擊識別成金融去杠桿沖擊。我們用全社會金融杠桿率(私人部門信貸/GDP)作為宏觀杠桿率的代理變量①我們還選取了下面幾個代理變量來刻畫我國的金融杠桿率:M2/名義GDP和JQ金融沖擊。我們將M2/名義GDP的比例對數化后,用HP濾波取周期性波動的部分,再取其相反數,得到了我們需要的指標。此外,我們按照Jermann and Quadrini(2012)中的方法和我國的經濟數據構建了我國的JQ金融沖擊。,政策不確定性指標的選擇同前面一樣,而本文選用的中國經濟宏觀數據來源于Chang et al.(2015)[18],Y標記中國實際GDP,C標記中國消費水平,P標記物價水平,R標記利率水平。本文選取的數據周期為1996Q1-2018年Q4,數據的頻率為季度數據。

(二)VAR的結果和穩健性檢驗

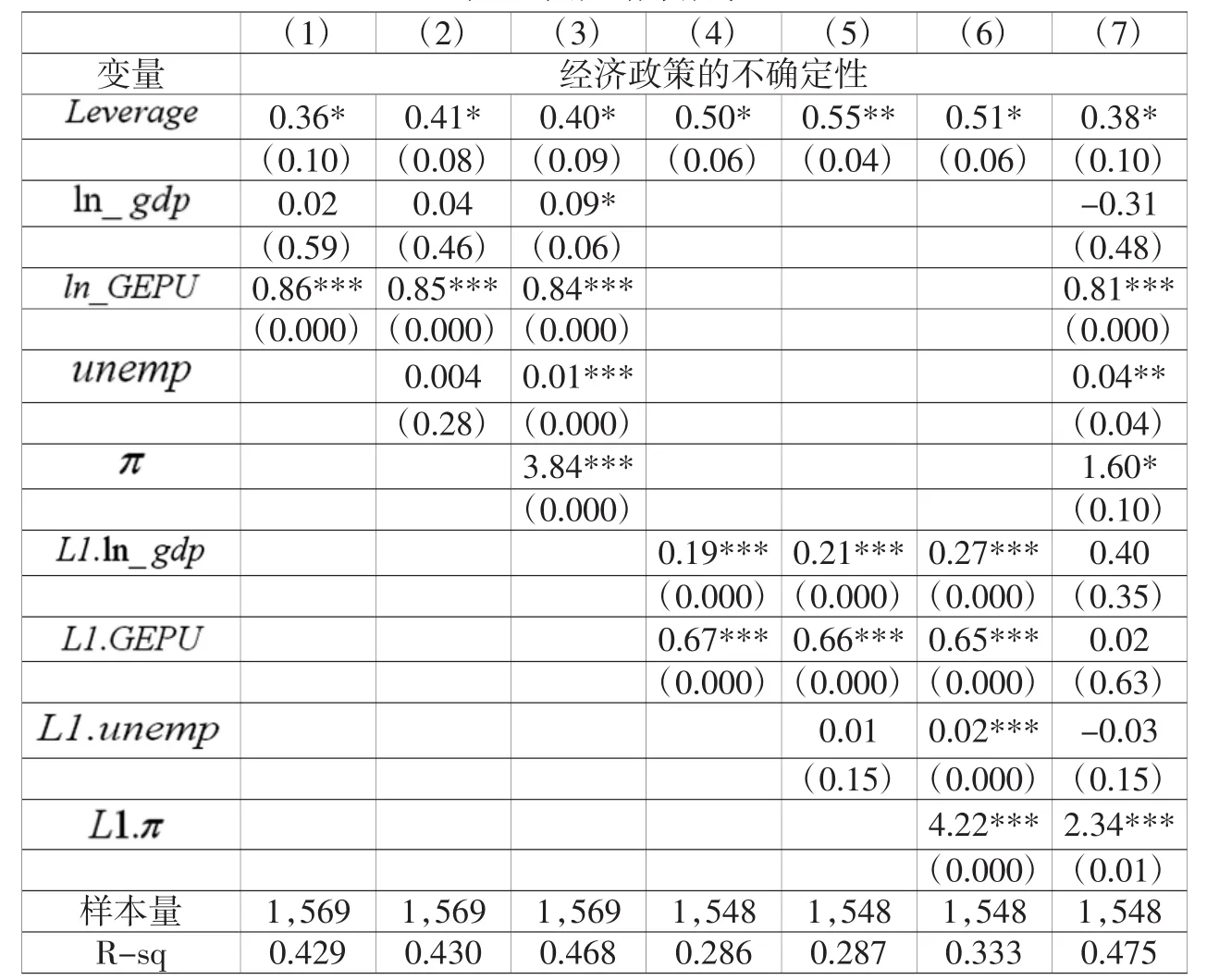

假設存在一個沖擊,使得宏觀杠桿率的周期性波動部分出現了下降,我們定義這種沖擊為金融去杠桿沖擊。如圖2所示,在一個單位標準差的金融去杠桿沖擊下,經濟政策的不確定性均出現了上升,這種影響持續的時間較為有限,一般在第五期之前達到最高峰,在第8期內左右消失,回歸穩態,甚至到0下方,使得經濟政策的不確定性出現了下降。比較而言,從私人信貸/名義GDP作為宏觀杠桿率代理變量中識別的金融去杠桿沖擊對經濟政策不確定性的影響最大,但是持續時間最短,在一年半左右正面影響就消失,其使得經濟政策不確定性上升的幅度為9%,而JQ金融沖擊對經濟政策不確定性的正面影響相對最小,也基本在6個季度左右影響消失。

此外,我們還模擬了金融去杠桿沖擊對其他宏觀經濟變量的影響,隨著宏觀杠桿率的下降,產出出現了明顯的下降,消費先是小幅上升后出現了全面的下降。此外,物價也是下降的,而貨幣市場的利率則是從短暫的上升后快速下降,快速上升的原因在于宏觀杠桿率的下降帶來的信貸收緊,因此金融去杠桿沖擊對于利率的短期效應是上升的,但是隨著后期經濟的下滑,利率逐漸下降。這些結果與經濟周期相關文獻中的結論是完全吻合的。橫向比較而言,M2/名義GDP度量的杠桿率出現的周期性下降,導致的總產出下降的幅度最大,達到了0.5%,而私人部門信貸/GDP度量的宏觀杠桿率周期性波動部分每下降一個單位的標準差,總產出下降的幅度最小,不足0.1%,并且負面影響持續的時間相對較短。

下面我們進行穩健性檢驗,首先是改變變量的次序。假設金融去杠桿沖擊對所有變量均存在著當期的影響,所以將金融杠桿率的代理變量放在首位,我們考察的變量為:。此外,我們還考慮了將金融杠桿率變量放在最后的情況,對應于假設金融去杠桿沖擊對所有變量均不存在當期的影響,發現這樣兩種排序方式得到的脈沖響應結果與基準模型的基本吻合。其次,我們將改變滯后的階數,選取p=3,4階,發現除了在4階滯后下,JQ金融沖擊導致了不確定性的降低外,其他所有的結果與本文實證中的結論完全吻合①受制于篇幅的限制,具體的脈沖響應圖形文中沒有展示,有需要可以向筆者索取。。

綜上可見,在改變變量次序以及不同的滯后階數下,金融去杠桿沖擊都將導致經濟政策不確定性的升高,以及產出的下降。

圖2 金融去杠桿沖擊的動態影響

(三)影響機制分析

1.宏觀杠桿率的周期性下降伴隨著經濟政策不確定性的上升

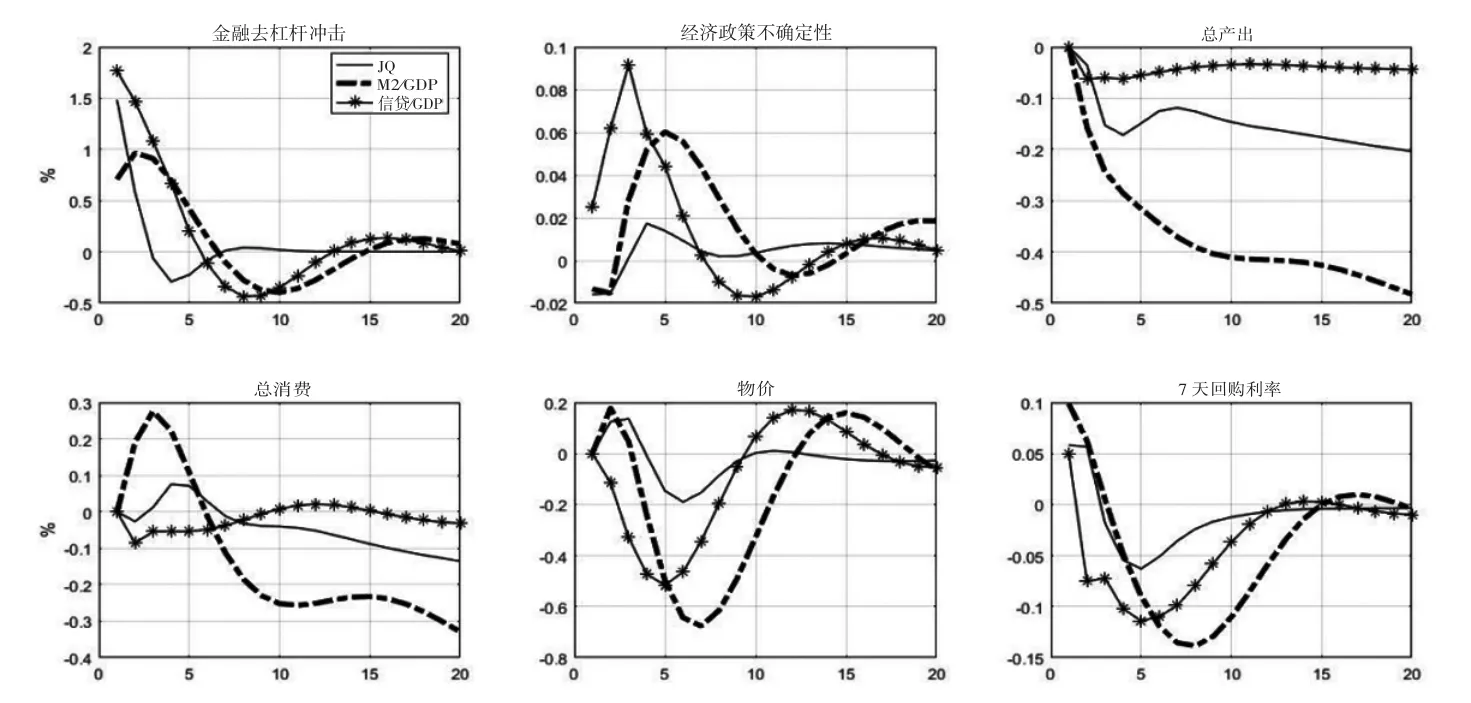

信貸在國家經濟的發展過程中起到了非常重要的作用,而信貸的收縮和擴張與經濟的波動存在著緊密的聯系。與此同時,我國的貨幣政策還在經歷著由數量型目標向價格型目標的轉型,直接融資渠道的局限性使得銀行信貸在企業的總體融資中占據了相當高的比重,信貸和貨幣供給相關的經濟政策受到了全面的關注。因此,宏觀杠桿率周期性的波動必然伴隨著國民對于經濟政策的預期的變化,從而推高了經濟政策不確定性指數。從下面的圖形中,我們可以看出:在2001Q1-2001Q4,2007Q3-2008Q4,2011Q2-2012Q2這幾個時間段,宏觀杠桿率出現了周期性的收縮,在此期間,明顯伴隨著經濟政策不確定性指數的顯著升高。而本文則恰好從靜態的回歸分析和動態的模擬分析兩個角度,論證了宏觀杠桿率的周期性下降會導致經濟政策不確定性的正向增加,不僅從去杠桿的角度,解釋了近期政策不確定性上升的原因,還從不確定性的層面,論證了宏觀杠桿率的下降與經濟周期的關系,也是對經濟周期理論的一個補充。那么,不由得就延伸出一個新的問題:政策不確定性在金融去杠桿沖擊影響產出的過程中扮演了什么角色?下面我們將對此問題展開探討。

圖3 宏觀杠桿率的周期性收縮伴隨著經濟政策不確定性的上升

2.政策不確定性會放大金融去杠桿沖擊對宏觀經濟的負面影響

我們對比了置入政策不確定性和沒有置入政策不確定性兩種情況下的VAR模型①此處選取的宏觀杠桿率代理變量為JQ金融沖擊。,脈沖響應的結果顯示:置入政策不確定性后,金融去杠桿沖擊對總產出的負面影響顯然更大,則從側面印證了政策不確定性放大了金融去杠桿沖擊對宏觀經濟的負面影響。如圖4所示,當引入經濟政策不確定性指數到VAR系統中,則在同等單位的金融去杠桿沖擊下,總產出下降的幅度明顯加大(下降0.3%VS 0.4%),此外,消費下降的比例也更大,而物價指數和利率變動的幅度不大。在遭遇到去杠桿沖擊之后,宏觀杠桿率出現了周期性的下降,根據此前的結論,必然導致了政策不確定性的上升,而不確定性本身對總產出存在著負面的影響,因此,總產出下降的幅度通過政策不確定性的機制得以放大。

圖4 政策不確定性渠道能放大去杠桿的沖擊

綜上可見,信貸在我國經濟發展的進程中占據著至關重要的地位,信貸和貨幣供給相關的經濟政策受到了全面的關注,因此,宏觀杠桿率周期性的波動必然伴隨著國民對于經濟政策的預期的變化,從而推高了經濟政策不確定性。歷史數據顯示,我國在2001Q1-2001Q4,2007Q3-2008Q4,2011Q2-2012Q2期間,宏觀杠桿率出現了周期性的收縮,明顯伴隨著經濟政策不確定性指數的顯著升高。此外,我們還研究了上述現象對經濟周期的影響,對比了置入政策不確定性和沒有置入政策不確定性兩種情況下的VAR模型,發現,當引入經濟政策不確定性指數到VAR系統中,則在同等單位的金融去杠桿沖擊下,總產出下降的幅度明顯加大,則說明在金融去杠桿的過程中,宏觀杠桿率周期性的下降,會通過政策不確定性渠道,放大其對總產出的負面影響。

五、本文結論和政策建議

本文首先利用20多個國家的面板數據來分析金融杠桿率的下降和經濟政策不確定性之間的靜態關系。我們用Baker et al.(2016)[2]的EPU指數來代理經濟政策的不確定性,用私人部門信貸/名義GDP周期性波動部分的相反數來代理金融杠桿率的下降,在控制住了實際GDP,失業率,CPI和全球經濟政策不確定性指標之后,發現宏觀杠桿率的下降和經濟政策的不確定性之間存在著穩健的正向關系。隨后,我們構建了包括我國產出,消費,物價,利率以及經濟政策不確定性指數和宏觀杠桿率代理變量這六個變量的VAR系統,發現通過Cholesky分解識別出的金融去杠桿沖擊將導致經濟政策不確定性的升高,持續時間在一年半左右,此外,隨著宏觀杠桿率的下降,產出出現了明顯的下降,消費先是小幅上升后出現了全面的下降,物價也是下降的,而貨幣市場的利率則是從短暫的上升后快速下降。最后,我們進行了諸如:不同的金融杠桿率代理變量,不同的變量排序,不同的滯后階數一系列的穩健性檢驗,與基準模型中的結論完全一致。綜合起來,我們認為無論是用跨國數據的靜態分析還是利用中國數據進行的動態分析,宏觀杠桿率的下降,均會導致政策不確定性的上升。

針對我國同時面臨金融去杠桿和經濟政策不確定性飆升這樣一個特定的經濟現實,本文的研究具有一定的現實意義。我們發現,在宏觀杠桿率降低以及經濟去杠桿的過程中,金融去杠桿沖擊不僅能通過原有的“金融摩擦渠道”帶來經濟的衰退,還能從“不確定性渠道”加劇這種經濟衰退。宏觀杠桿率周期性的下降,會通過政策不確定性渠道,放大其對總產出的負面影響。所以在去杠桿的過程中,我們必須得實時注意從政策不確定性的角度入手,對沖去杠桿所帶來的經濟政策不確定性的提高,切斷政策不確定性渠道對于去杠桿沖擊的放大機制。具體操作上可以從下列方向著手:1、加強信貸政策和貨幣政策的透明度以及進行合理的前瞻指引,引導公眾對于政策的合理預期,降低貨幣政策的不確定性。2、從不確定性影響宏觀經濟的渠道和機制上著手。首先對于消費者而言,不確定性提高會促使其進行預防性儲蓄,而降低消費,增加勞動,推動了勞動力供給曲線的下移,而勞動力的增加會使得工資下降,邊際成本下降,提高企業的成本加成,從而使得勞動力供給曲線的下移,兩者共同導致了勞動的下降和工資的降低。對于管理層而言,首先是要穩定就業,加大工會組織建設加大對就業者的勞動保護,因為經濟不確定性的升高,很多時候會促使部分弱勢的企業通過節省開支,裁員等手段來對沖未來可能會產生的不景氣,所以政府要對此預期進行合理的管控,可以通過降低企業的稅收負擔來對沖其不景氣帶來的沖擊,也可以對消費者進行減稅來降低其預防性儲蓄的動機。3、諸多實證研究表明不確定性會對企業的投資產生負面影響,再疊加上目前我國所處的經濟環境,我認為解決這個問題更多的是要從結構上著手。首先是對于傳統的過剩和落后產能供給側改革的決心不能改變,該淘汰的堅決淘汰,特別是那些享受著各種信貸優惠政策的國有企業。此外,在金融政策,特別是信貸政策上對于那些私營企業進行合理的傾斜和公平對待。