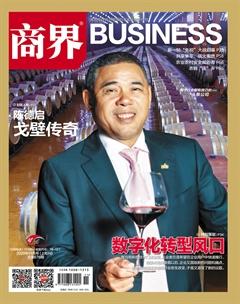

陳德啟戈壁傳奇

鄭欒

衡量一個(gè)成功企業(yè)家的標(biāo)準(zhǔn)是什么?

2019年冬天的北京,全球社會(huì)企業(yè)家生態(tài)論壇上,受邀出席的前任聯(lián)合國(guó)秘書(shū)長(zhǎng)潘基文在演講中說(shuō):可持續(xù)發(fā)展是聯(lián)合國(guó)總共193個(gè)會(huì)員國(guó)中,160個(gè)國(guó)家元首認(rèn)可并被采納的目標(biāo)。這是一個(gè)為了地球繁榮的行動(dòng)計(jì)劃,包括消除貧困和饑餓、去除不平等、建設(shè)和平正義及包容的社會(huì)、促進(jìn)人權(quán)與兩性平等、創(chuàng)造可持續(xù)及具有包容性的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、應(yīng)對(duì)氣侯變化等。

創(chuàng)造這樣的社會(huì)價(jià)值,當(dāng)然也是衡量企業(yè)家的最高標(biāo)準(zhǔn)之一。

賀蘭山,作為中華大地上經(jīng)歷戰(zhàn)爭(zhēng)最頻繁的山脈之一,東麓的山腳下是亂石叢生,土壤干旱的戈壁灘。曾經(jīng),這里只能作為牧民的牧場(chǎng)。

但是現(xiàn)在,這里有數(shù)十萬(wàn)畝的葡萄園,白楊樹(shù)連成一片,儼然變成了一片富饒之地。越來(lái)越多的當(dāng)?shù)剞r(nóng)民找到了就業(yè)崗位,水利設(shè)施也在政府的幫助下興建起來(lái)。

干沙灘變成了金沙灘。

第一個(gè)在這里種葡萄的人,叫陳德啟。他既不是本地人,對(duì)農(nóng)業(yè)也一竅不通。

13年前,這個(gè)福建商人買(mǎi)下了一片面積13萬(wàn)畝,看起來(lái)是不毛之地的戈壁灘,從此扎根寧夏,開(kāi)始了他的傳奇之旅。

豬膽貴如金

陳德啟是一個(gè)典型的閩商。

1956年,陳德啟出生在福建晉江。這里是著名的僑鄉(xiāng),有著濃厚的商業(yè)傳統(tǒng),在近幾年各類(lèi)機(jī)構(gòu)評(píng)選的中國(guó)“百?gòu)?qiáng)縣”榜單中,幾乎都名列前五。

80年代初,陳德啟做出了他人生的第一個(gè)重要抉擇:去泰國(guó)闖蕩。

當(dāng)時(shí),陳德啟的家境并不富裕,他連起步的本錢(qián)幾乎都沒(méi)有,但這并沒(méi)有讓他退縮。

當(dāng)時(shí)的泰國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)比較發(fā)達(dá),陳德啟決定在曼谷逛一逛,有機(jī)會(huì)就做一點(diǎn)小本買(mǎi)賣(mài),沒(méi)機(jī)會(huì)就去給別人打工,積累資本。

閩商的吃苦耐勞和毒辣眼光在20多歲的陳德啟身上體現(xiàn)的淋漓盡致。

他發(fā)現(xiàn),泰國(guó)人和中國(guó)人一樣喜歡吃豬肉,但是泰國(guó)的豬肉攤老板會(huì)把豬的苦膽直接丟掉。而在中國(guó)的東南沿海,會(huì)有專(zhuān)門(mén)的小販在殺豬的地方收苦膽。

他立刻找國(guó)內(nèi)的親朋好友打聽(tīng)豬膽的用途。

原來(lái),在廣東和福建,有一種傳統(tǒng)中藥片仔癀,具有清熱解毒、涼血化瘀等功效,在炎熱潮濕的東南沿海是很重要的藥劑,提煉過(guò)的豬膽是片仔癀中的關(guān)鍵藥材。陳德啟了解到,從豬膽中提煉的“膽黃素”,在市場(chǎng)上售價(jià)高達(dá)35萬(wàn)元/公斤。

陳德啟立即在泰國(guó)聯(lián)系各類(lèi)屠宰場(chǎng)和殺豬匠,低價(jià)收購(gòu)豬膽,同時(shí)從國(guó)內(nèi)請(qǐng)了一名師傅進(jìn)行提煉。

豬膽的成本很低,這項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)是暴利。但也許是天性使然,陳德啟仍然想鉆研出降低成本的方法。

他不斷地觀察師傅的操作方法,詢(xún)問(wèn)原理,并且苦思冥想,減少浪費(fèi)。最后,他真的把提煉的效率提高了—原來(lái)提煉1克膽黃素要用到60多個(gè)豬膽,而用陳德啟的方法,只需要35個(gè)豬膽。

“第一桶金我就挖了一大桶。”談及在泰國(guó)的往事,陳德啟頗有些得意。那時(shí),國(guó)內(nèi)還沒(méi)有“大哥大”,陳德啟在泰國(guó)已經(jīng)用上了移動(dòng)電話。但他心里清楚,這門(mén)生意的門(mén)檻很低,只能賺快錢(qián),時(shí)間久了,必然會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

果然,沒(méi)過(guò)多久,就開(kāi)始有人來(lái)泰國(guó)搶市場(chǎng),原料成本越來(lái)越貴,國(guó)內(nèi)膽黃素的價(jià)格也在降低。陳德啟早已做好了準(zhǔn)備,在積累了資金、摸通了國(guó)內(nèi)的門(mén)路之后,他順利轉(zhuǎn)型貿(mào)易,從國(guó)內(nèi)向泰國(guó)出口腸衣。雖然不像提煉膽黃素的利潤(rùn)這么高,但好在細(xì)水長(zhǎng)流。

憑借著獨(dú)到的商業(yè)眼光,陳德啟在泰國(guó)的生意越做越大,涉及貿(mào)易、旅游、房地產(chǎn)等諸多產(chǎn)業(yè)。不僅如此,他還成為泰國(guó)政要的座上賓,被邀請(qǐng)擔(dān)任“泰國(guó)總理府顧問(wèn)”“泰國(guó)國(guó)防部部長(zhǎng)顧問(wèn)”等職務(wù)。

賺錢(qián)的同時(shí),陳德啟仍然心系著國(guó)家,他希望把從國(guó)外賺到的錢(qián)拿回國(guó)內(nèi)投資,支持國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

不打無(wú)準(zhǔn)備之仗

上世紀(jì)90年代初,陳德啟在香港創(chuàng)立德盛集團(tuán),從事國(guó)際貿(mào)易。在經(jīng)商的過(guò)程中,陳德啟跑遍了全世界,也在積極尋找著商機(jī)。

1998年,陳德啟發(fā)現(xiàn)了商機(jī)——在日本,有一種叫做米果的膨化食品很受歡迎,他回國(guó)在江蘇溧陽(yáng)投資建廠,準(zhǔn)備進(jìn)入這一行業(yè)。

日本市場(chǎng)對(duì)食品安全和品質(zhì)的要求很高,在創(chuàng)辦這家工廠的過(guò)程中,陳德啟也學(xué)習(xí)了很多關(guān)于健康食品、有機(jī)食品、食品安全等方面的知識(shí)。

為了讓產(chǎn)品能夠順利進(jìn)入日本市場(chǎng),陳德啟前后投資了6 000萬(wàn)美元。但陳德啟從未涉足過(guò)食品行業(yè),在日本也沒(méi)有什么關(guān)系,第一年產(chǎn)品滯銷(xiāo),陳德啟虧了1 200萬(wàn)元。

“沒(méi)有市場(chǎng),然后1公斤8毛錢(qián)賣(mài)給別人當(dāng)飼料,(但是)我說(shuō)你們放心做,像這樣虧三年沒(méi)問(wèn)題。”這是陳德啟經(jīng)商的準(zhǔn)則,有多少錢(qián)做多少事,做好短期內(nèi)虧損的準(zhǔn)備。

為了打開(kāi)市場(chǎng),陳德啟一方面頻繁參加廣交會(huì)等外貿(mào)會(huì)展接觸客戶(hù),另一方面開(kāi)始主動(dòng)出擊。

陳德啟的工廠主要生產(chǎn)米果,這是一種在日本銷(xiāo)量很大的食品,他托人在日本收集關(guān)于米果的各類(lèi)報(bào)道,并且給日本的各大米果品牌寄去自己的產(chǎn)品。

通常來(lái)說(shuō),日本的米果外面要包一層紫菜,這道工序只能手工完成,而日本的人工成本很高,這就讓陳德啟的產(chǎn)品有了成本優(yōu)勢(shì)。由于前期的準(zhǔn)備到位,工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品完全符合對(duì)方標(biāo)準(zhǔn),陳德啟順利打開(kāi)了日本市場(chǎng)。

“最多的一年,我們銷(xiāo)售了2 500集裝箱的產(chǎn)品,在整個(gè)歐洲市場(chǎng),我的銷(xiāo)量占到了60%以上。經(jīng)常是生產(chǎn)出來(lái)馬上就要裝車(chē)運(yùn)走。”

后來(lái),陳德啟又在國(guó)內(nèi)涉足地產(chǎn)行業(yè),并且憑借自己精準(zhǔn)毒辣的眼光賺取了不少利潤(rùn)。他驕傲地說(shuō),自己看上的地,從來(lái)沒(méi)有不賺錢(qián)的。

2007年,陳德啟應(yīng)邀前往寧夏考察項(xiàng)目,沒(méi)想到,這一趟旅程,徹底改變了他的人生。

一趟改變?nèi)松穆贸?/p>

想了解陳德啟的人生轉(zhuǎn)變,需要先把時(shí)間推回1996年。

這年的5月31日,國(guó)務(wù)院在京召開(kāi)扶貧協(xié)作會(huì)議,部署經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的9省(市)和4個(gè)計(jì)劃單列市分別幫扶經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的10個(gè)省(自治區(qū)),確定福建省幫扶寧夏回族自治區(qū)。

10月份,福建成立了由時(shí)任省委副書(shū)記習(xí)近平任組長(zhǎng)的福建對(duì)口幫扶寧夏領(lǐng)導(dǎo)小組。

第二年,習(xí)近平帶隊(duì)來(lái)到寧夏考察,在永寧縣西部一個(gè)叫玉泉營(yíng)的地方,閩寧兩省區(qū)負(fù)責(zé)同志共同商定,要在這里組織實(shí)施閩寧對(duì)口扶貧協(xié)作,建設(shè)一個(gè)移民示范區(qū)。

寧夏南部山區(qū)的西吉、海原兩縣,自然條件惡劣,1972年被聯(lián)合國(guó)糧食開(kāi)發(fā)署確定為最不適宜人類(lèi)生存的地區(qū)之一。玉泉營(yíng)的移民大多來(lái)自這里。

玉泉營(yíng)也由此改名為閩寧村,后來(lái)升級(jí)為閩寧鎮(zhèn)。習(xí)近平滿懷信心地預(yù)言:“閩寧村現(xiàn)在是個(gè)干沙灘,將來(lái)會(huì)是一個(gè)金沙灘。”

此后,不斷有福建企業(yè)家前來(lái)寧夏考察和投資,陳德啟也是其中之一。

2007年,陳德啟來(lái)到永寧縣考察項(xiàng)目,考察之后,他對(duì)項(xiàng)目并不看好。抱著試試看的想法,永寧縣的政府領(lǐng)導(dǎo)在地圖上陳德啟看了另一片土地。

但陳德啟卻將手指指向了遠(yuǎn)離城區(qū)的一大片土地。

一個(gè)搞房地產(chǎn)的老板,跑出城區(qū)去看一片戈壁灘,這樣的怪事就發(fā)生在了陳德啟身上。

這是賀蘭山東麓的一大片戈壁,地里大部分是黃沙和碎石,風(fēng)沙極大,只有低矮的野草能生存。而且這里離銀川市區(qū)和永寧縣城都有一段距離,顯然不適合做房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。

陳德啟卻一眼看出了這塊地的價(jià)值。

做國(guó)際貿(mào)易后,他經(jīng)常會(huì)到法國(guó)的波爾多、勃艮第等知名紅酒產(chǎn)區(qū)購(gòu)買(mǎi)紅酒,主要拿來(lái)送給客戶(hù)和親友,小部分自己品鑒。善于觀察的陳德啟不僅了解了一些關(guān)于紅酒的知識(shí),甚至連種植葡萄的土壤、氣候等都有所涉獵。

人類(lèi)的好奇心,永遠(yuǎn)是最寶貴的財(cái)富。陳德啟在看過(guò)這塊土地之后判斷,這塊地非常適合種植葡萄。寧夏的日照充足,晝夜溫差很大,這些條件都能很好地提高葡萄的含糖量,從而提升葡萄酒的品質(zhì)。而且,這里和波爾多幾乎處在同一緯度,但有著更低的降水量,更有利于葡萄的糖分沉淀。

只用了15分鐘,甚至還沒(méi)能完全看完這片土地,陳德啟就決定把它買(mǎi)下來(lái)。這片土地面積超過(guò)13萬(wàn)畝,一邊緊靠賀蘭山,另一邊則是國(guó)家AAAA級(jí)風(fēng)景區(qū)西夏王陵,公路橫穿其中,陳德啟內(nèi)心有了一個(gè)宏大的愿望:將這塊土地打造成世界級(jí)的紅酒莊園,也讓這里成為一個(gè)旅游勝地。

荒漠打井,戈壁種樹(shù)

主意打定,陳德啟一方面找到專(zhuān)家考察這片土地是否真的如自己判斷,非常適合種植葡萄,另一方面開(kāi)始將手中的生意逐步交給兒子和女兒打理。

聽(tīng)說(shuō)陳德啟要跑到寧夏的一片荒地上去種葡萄,幾乎所有的家人都表示反對(duì)。但陳德啟在家里是個(gè)很強(qiáng)勢(shì)的人,他要做的事情,萬(wàn)難阻攔。

不僅家人反對(duì),陳德啟的朋友、客戶(hù)、熟悉的合作伙伴也都勸說(shuō)他。陳德啟非但不聽(tīng),還慷慨陳詞,說(shuō)一定要在戈壁灘上做出一番成績(jī)來(lái)。

幾乎所有的人都說(shuō),陳德啟的腦子被門(mén)夾了。

但陳德啟請(qǐng)來(lái)的專(zhuān)家卻向他伸出了大拇指—這塊土地千百年來(lái)無(wú)人開(kāi)墾,卻擁有葡萄生長(zhǎng)得天獨(dú)厚的條件。砂石含量高的土地雖然不適合糧食生產(chǎn),它提供的高滲水性卻完美適配葡萄。

就這樣,陳德啟買(mǎi)下了賀蘭山東麓這一大片戈壁,他為這片未來(lái)的酒莊取名為“賀蘭神國(guó)際酒莊” ,意為“賀蘭山的靈魂”。

來(lái)到這里的第一天,陳德啟就感受到了現(xiàn)實(shí)的殘酷。這里風(fēng)沙極大,偌大一片土地上一戶(hù)人家都沒(méi)有,他和團(tuán)隊(duì)只能在戈壁灘上扎帳篷宿營(yíng)。風(fēng)大的時(shí)候,帳篷都扎不住。

幾天后,戈壁灘上搭起了一排活動(dòng)板房。億萬(wàn)富豪陳德啟就在這一片活動(dòng)板房里住了10年。為了防止活動(dòng)板房的屋頂被大風(fēng)卷走,陳德啟甚至要開(kāi)著挖掘機(jī)在活動(dòng)板房上面倒一些土。

因?yàn)楦浇B餐館都沒(méi)有,陳德啟和團(tuán)隊(duì)在這里吃了一個(gè)月泡面。吃飯問(wèn)題倒還在其次,缺水是更嚴(yán)重的問(wèn)題。沒(méi)有水,連人的生活都保證不了,更遑論種葡萄呢。

陳德啟一方面和當(dāng)?shù)卣疁贤ǎ?qǐng)求他們把黃河引水工程延伸到葡萄園附近,把電線也拉過(guò)來(lái);另一方面帶著團(tuán)隊(duì)勘探地形,打了數(shù)口深井,最淺的也要打到250米以上才能見(jiàn)到地下水。

葡萄園地處風(fēng)口,想種出葡萄,得先造林。在戈壁灘上種樹(shù)并非想象中那樣容易。陳德啟引進(jìn)滴灌系統(tǒng),將事先推平的近5萬(wàn)畝地劃分成若干塊,四周全種上白楊樹(shù)。一種,就是500多萬(wàn)棵,僅樹(shù)苗就花了近1億元。

有了這些樹(shù),才能保證葡萄苗在風(fēng)沙之中得以生存。

為了種植最好品種的釀酒葡萄,陳德啟再次啟程前往法國(guó)購(gòu)買(mǎi)葡萄苗,并且自己學(xué)習(xí)了嫁接技術(shù)。學(xué)成歸來(lái)后,陳德啟已經(jīng)成了半個(gè)葡萄專(zhuān)家。

從某種角度來(lái)說(shuō),之前有人說(shuō)陳德啟“腦子被門(mén)夾了”也不全是一句氣話。這片土地要種出葡萄,先要平整土地、引水、種樹(shù),種下葡萄之后,還要3年才能結(jié)果。就這樣,幾億元的資金砸進(jìn)去,4年時(shí)間過(guò)去,陳德啟連一顆葡萄都還沒(méi)能看到。

他最寵愛(ài)的小兒子來(lái)葡萄園看他時(shí),簡(jiǎn)直被眼前的景象驚呆了。看著父親居住的活動(dòng)板房,兒子叫苦不迭,呆了不到2個(gè)小時(shí)就跑回銀川市區(qū)了。

好酒是種出來(lái)的

陳德啟一直堅(jiān)信,好的葡萄酒是種出來(lái)而非釀出來(lái)的,要種出好葡萄就要有好技術(shù)的支撐。除了多次到國(guó)內(nèi)外的葡萄園學(xué)藝外,他還在自己的葡萄園潛心研究。

他改變了傳統(tǒng)釀酒葡萄“扇形架”管理模式,改為倒“L”架形,讓葡萄傾斜生長(zhǎng),掛果枝條橫走,保持整齊劃一,解決了葡萄樹(shù)越冬埋根的難題。“葡萄樹(shù)傾斜,方便其冬天埋土進(jìn)入休眠期,等到葡萄樹(shù)一出土,發(fā)芽比較均勻,現(xiàn)在已經(jīng)基本可以控制葡萄同時(shí)發(fā)芽、同時(shí)開(kāi)花,保證了成熟度的一致性。”陳德啟說(shuō)。

功夫不負(fù)有心人。而今,經(jīng)過(guò)一次次改進(jìn),葡萄成活率達(dá)到90%。

2012年,賀蘭神國(guó)際酒莊終于產(chǎn)出了第一批葡萄。

看著自己多年的勞動(dòng)終于換來(lái)果實(shí),當(dāng)時(shí)已經(jīng)年近六旬的陳德啟激動(dòng)得幾乎流下淚來(lái)。葡萄園產(chǎn)出的果實(shí)沒(méi)有讓他失望,生長(zhǎng)出來(lái)的釀酒葡萄皮厚、糖分足、單寧飽滿,是釀造葡萄酒的上品。

陳德啟立即從法國(guó)高薪招聘了釀酒師,指導(dǎo)酒莊的工人釀造葡萄酒。

陳德啟告訴記者,一般農(nóng)民自己種的葡萄,每畝可摘收1 000公斤,而他的酒莊每畝地最多摘收500公斤,“葡萄一年開(kāi)兩次花,我們只取第一次開(kāi)花果,就是為了生產(chǎn)出更高端的葡萄酒。”

酒莊采用全球先進(jìn)的有機(jī)葡萄酒釀造工藝,園區(qū)生產(chǎn)及釀酒設(shè)備都是法國(guó)、意大利進(jìn)口的先進(jìn)設(shè)備,從種植、采收、釀造入橡木桶,由法國(guó)專(zhuān)家全程指導(dǎo)、管控。

不僅如此,陳德啟還在釀酒工藝和設(shè)備上進(jìn)行了創(chuàng)新。他改進(jìn)過(guò)的發(fā)酵罐,能夠更方便地清除葡萄皮渣,還能在發(fā)酵之前去除葡萄籽,減輕酒體的苦味。

在賀蘭神的產(chǎn)品序列中,赤霞珠、馬瑟蘭和西拉三款以葡萄品種命名的酒是高端產(chǎn)品,因?yàn)槠咸哑贩N的不同呈現(xiàn)出不同的口味和口感。

由于種植面積足夠大,賀蘭神的產(chǎn)品可以從葡萄還未結(jié)果時(shí)就把控質(zhì)量,“比如,開(kāi)始結(jié)果之前,一棵植株留10個(gè)芽還是20個(gè)芽?如果剪掉10個(gè)芽,結(jié)出的果實(shí)就是精華。”

陳德啟接著解釋?zhuān)阂划€葡萄的產(chǎn)量可以達(dá)到500千克,但一株4年的葡萄產(chǎn)量會(huì)被利用技術(shù)手段控制在250公斤,為的是不損傷葡萄的元?dú)狻?~8年的植株,已經(jīng)基本成熟,才會(huì)維持400~500千克的產(chǎn)量。

只用有機(jī)肥,不打農(nóng)藥,通過(guò)多個(gè)國(guó)家的有機(jī)認(rèn)證,并且通過(guò)減產(chǎn)控制質(zhì)量,從源頭將葡萄的質(zhì)量提到最高,這賦予了賀蘭神國(guó)際酒莊的產(chǎn)品相當(dāng)高的產(chǎn)品力。從2015年開(kāi)始,賀蘭神的葡萄酒開(kāi)始在各大評(píng)選中嶄露頭角。

今年的法國(guó)國(guó)際有機(jī)葡萄酒大獎(jiǎng)賽上,賀蘭神有5款產(chǎn)品參賽,斬獲4金1銀,其中的珍藏版有機(jī)西拉2016更是榮獲代表最高品質(zhì)的大金獎(jiǎng)。而在去年,在國(guó)際上知名度和權(quán)威性較高的兩項(xiàng)評(píng)選—品醇客國(guó)際葡萄酒大獎(jiǎng)賽和布魯塞爾世界酒類(lèi)大賽上,賀蘭神的參賽產(chǎn)品分獲金獎(jiǎng)和大金獎(jiǎng)。

如今,只有葡萄的種植和釀酒兩個(gè)話題,能讓這個(gè)曾經(jīng)的地產(chǎn)商人、貿(mào)易大亨瞬間眉飛色舞,神采飛揚(yáng)。他的人生后半,為葡萄而癡,為釀酒而狂。

干沙灘變金沙灘

盡管有品質(zhì)出眾、獲獎(jiǎng)無(wú)數(shù)的產(chǎn)品,但陳德啟并沒(méi)有將品牌進(jìn)行大規(guī)模推廣。他覺(jué)得,只有當(dāng)產(chǎn)量足夠大,品質(zhì)足夠穩(wěn)定,產(chǎn)品矩陣足夠豐富時(shí),才是賀蘭神真正可以“All in”的時(shí)候。

陳德啟已經(jīng)64歲了,但年齡一點(diǎn)沒(méi)有妨礙他接觸和研究年輕人。在賀蘭神的產(chǎn)品中,除了行家和資深?lèi)?ài)好者偏愛(ài)的干紅和干白,還開(kāi)發(fā)了顏色誘人、口感清爽的桃紅葡萄酒,以及年輕人喜愛(ài)的起泡酒。

今年,陳德啟認(rèn)為時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。賀蘭神在全國(guó)4個(gè)直轄市和經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的11個(gè)省份建立了渠道。很快,消費(fèi)者就可以在市場(chǎng)上買(mǎi)到賀蘭神的產(chǎn)品。

13年堅(jiān)守戈壁開(kāi)荒,遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)和親人,前后投資超過(guò)22億元。就算陳德啟自己對(duì)葡萄酒感興趣,這值得嗎?他的源動(dòng)力在哪里?

陳德啟說(shuō),“這是習(xí)總書(shū)記號(hào)召我們做的,既然來(lái)了,就一定要為扶貧做一點(diǎn)事情。”

而且,陳德啟本來(lái)就是一個(gè)對(duì)事業(yè)十分堅(jiān)持的人,就如20多年前他創(chuàng)辦食品廠,一旦入行,就一定會(huì)潛心鉆研,認(rèn)真經(jīng)營(yíng),長(zhǎng)期投資,力爭(zhēng)把企業(yè)做到最好。

住在這里的13年里,陳德啟經(jīng)常教當(dāng)?shù)剞r(nóng)民葡萄種植和采摘技巧,經(jīng)年累月的風(fēng)吹日曬讓他的皮膚顯得黝黑,如果不知道他的身份,很多人可能會(huì)將他誤認(rèn)為一個(gè)技術(shù)員。

在賀蘭神國(guó)際酒莊,有大概3 000名當(dāng)?shù)剞r(nóng)民在這里工作,其中很大一部分是當(dāng)年西吉、海原兩縣的移民。賀蘭神還與當(dāng)?shù)亟n立卡戶(hù)建立長(zhǎng)期用工關(guān)系,安排和解決至少每戶(hù)一人順利就業(yè)。

如今,陳德啟打造的有機(jī)葡萄生態(tài)產(chǎn)業(yè)園已經(jīng)成為寧夏迅速崛起的葡萄酒產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)者,形成了集葡萄種植、加工、分揀、物流和銷(xiāo)售為一體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式,基地年產(chǎn)葡萄酒5 000噸,年產(chǎn)值達(dá)10億元。

這還不是終點(diǎn)。在賀蘭神國(guó)際酒莊寬敞明亮的酒窖里,除了成百上千個(gè)橡木桶,還擺著一個(gè)巨大的沙盤(pán),上面為這片酒莊設(shè)計(jì)了住宿、餐飲、觀光、文化體驗(yàn)等功能。陳德啟想讓這13萬(wàn)畝戈壁灘全部變成綠洲,還要建設(shè)集觀光、休閑、會(huì)展及世界葡萄酒文化旅游為一體的原生態(tài)有機(jī)葡萄產(chǎn)業(yè)園,打造一座世界酒莊博物館。

陳德啟預(yù)計(jì),到時(shí),整個(gè)酒莊將可以提供13 000個(gè)就業(yè)崗位。

在中國(guó)的廣袤土地上,全面建成小康社會(huì),貧困人口幾近清零,需要在黨的領(lǐng)導(dǎo)下,各級(jí)政府和社會(huì)各界的多方努力,其中,成千上萬(wàn)像陳德啟這樣的企業(yè)家的貢獻(xiàn)功不可沒(méi)。

達(dá),則兼濟(jì)天下,這是2 500年前中國(guó)的先賢早已提出的愿景。很多企業(yè)家能夠主動(dòng)做慈善,這份大愛(ài)令人動(dòng)容;而陳德啟不僅積極投身慈善,還遠(yuǎn)赴西北培植一個(gè)產(chǎn)業(yè),從不計(jì)較個(gè)人的得失,甚至和普通農(nóng)民同吃同住,教授技能。

從商業(yè)的角度看,陳德啟的這筆投資不算成功。這座酒莊占用了他20多億元的現(xiàn)金流,在過(guò)去13年,在飛速發(fā)展的中國(guó),這筆巨額資金可以翻倍增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)太多太多。

甚至陳德啟自己,也低估了打造這個(gè)酒莊的難度。記者向陳德啟提了一個(gè)問(wèn)題:如果現(xiàn)在讓你回到13年前,你還會(huì)做出同樣的選擇嗎?

陳德啟苦笑著回答:太難了,也許不會(huì)了。

在中華民族的歷史上,有無(wú)數(shù)艱難和黑暗的時(shí)刻,也有無(wú)數(shù)偉大的奉獻(xiàn)者、犧牲者。70年前,那些20歲的年輕人,為了拒敵于國(guó)門(mén)之外,戰(zhàn)死異國(guó)他鄉(xiāng);60年前,無(wú)數(shù)前途大好的青年才俊,深入比閩寧鎮(zhèn)更荒涼的戈壁灘研制國(guó)之重器;20年前,為了給國(guó)家的重大工程讓路,三峽移民們含淚告別世代居住的家鄉(xiāng);今年,駭人的疫情面前,成千上萬(wàn)的白衣天使,甘當(dāng)最美逆行者。

他們值得嗎?

這個(gè)民族之所以偉大,正是因?yàn)檫@些不計(jì)較得失、不考慮值不值得的人。他們是中華民族的血肉和脊梁,是民族精神的絢爛底色。

陳德啟能在一片荒涼的戈壁上創(chuàng)造這個(gè)傳奇,不僅因?yàn)樗且粋€(gè)精明勤勞的企業(yè)家,更因?yàn)樗切南得褡濉⑿貞褵嵫闹腥A兒女。