江西羅家金銅礦床地質特征及成因初探

黃衛平,黃鴻新

(江西省地質礦產勘查開發局贛東北大隊,江西 上饒 334000)

1 區域地質背景

羅家金銅礦位于欽杭結合帶中段、信( 江)- 錢( 塘) 地塊之懷玉坳陷的南部[1],地處萍鄉- 廣豐深斷裂北側。

區域發育一套中上元古界次深海相濁流沉積夾細碧角斑巖建造、下古生界陸相古火山巖系及濱淺海相泥砂質、硅質及碳酸鹽巖建造,構成了近東西向展布的港邊復背斜。斷裂構造以發育大型逆沖推覆構造、滑脫構造及盆緣構造為特征,主要有近東西向、北東向、北西向三組,以近東西向斷裂構造為主。區域內巖漿活動強烈,礦區北部的外圍有晉寧期港邊巖漿混雜巖體。其中以石英正長巖、正長花崗巖發育最強,廣布于礦區的北部。

2 礦區地質特征

2.1 地層

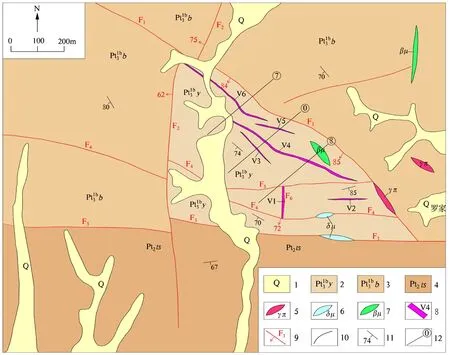

礦區內出露地層主要有中元古界鐵砂街組(Pt2ts),新元古界拔竹坑組(Pt31bb)、葉家組(Pt31by),及第四系(Q)。金銅礦體主要產于葉家組中(圖1)。

鐵砂街組:主要分布于礦區南部,呈近東西向展布。巖性主要為含凝灰質巖屑砂巖、凝灰質粉砂巖、板理化泥巖、沉凝灰巖,夾變玄武巖、變安山巖。

拔竹坑組:廣布于礦區北部,為一套含火山質的淺變質巖,巖性以凝灰質千枚巖、變余凝灰質細砂巖、變質沉凝灰巖為主,夾蝕變玄武巖、安山巖。

葉家組:分布于礦區中部,與鐵砂街組、拔竹坑組呈斷層接觸。巖性為一套淺海相火山巖建造,主要有變質安山巖、變質玄武巖、變質流紋巖、變質凝灰巖、變沉凝灰巖等。由于構造作用,常呈條塊狀分布,總體呈北西走向,傾向南西,傾角57 ~85°,受構造影響局部產狀有變化。

2.2 構造

礦區處于港邊復式背斜南翼的次級向斜,向斜軸呈近東西向,軸面傾向南,傾角50 ~70°,由北向南傾角變陡,因斷裂的破壞,區內地層呈斷塊狀分布,造成兩翼及東部地層出露不全。

區內斷裂構造發育,以北西向和近東西向為主,南北向次之,北東向斷裂規模較小。其中,北西向斷裂為礦區主要控礦構造。

(1)北西向斷裂(F1):從羅家向北西延伸出礦區,長約1400m,傾向南西,傾角陡立,為青白口系撥竹坑組與葉家組的分界線,屬成礦后斷層,錯斷F10 斷層。在F1 斷層南西側50m ~200m 的間距范圍內平行分布一系列北西向層間破碎帶。層間破碎帶控制了V3 ~V6 號礦體的產出,走向長200m ~600m,總體傾向南西,傾角55°~90°,由含金硅化、黃鐵礦化碎裂巖夾硅化石英脈組成。

(2)近東西向斷裂:主要有F3、F4、F5 斷層。F3 斷層規模最大,區內出露長大于1200m,寬3m ~8m,向東、西兩端延伸出礦區,中部被F10 錯斷,傾向南,傾角60°左右,斷層性質屬壓扭性逆斷層,為鐵砂街組與葉家組的接觸界線。

(3)南北向斷裂(F2):位于礦區中西部,走向近南北,長1000 余米,傾向西,傾角60°~80°,北段被F1 斷層錯斷影響,走向變為北東方向。

圖1 羅家金銅礦區地質簡圖

2.3 巖漿巖

2.3.1 火山巖

區內火山巖分布較廣,以晚元古代葉家組淺海相火山熔巖為主,中元古代鐵砂街組中- 基性海相火山熔巖、晚元古代拔竹坑組海相火山熔巖及火山碎屑巖次之。礦區金、銅礦化主要分布于葉家組火山巖中。

2.3.2 侵入巖

以脈巖為主,呈透鏡狀、脈狀產出,部分沿斷裂面侵入,巖性主要有花崗斑巖、閃長玢巖、閃長巖、輝綠玢巖等。

3 礦床地質特征

3.1 礦體地質特征

礦區共有5 個金礦體(V1 ~V5)和1 個銅礦體(V6),均產于葉家組之中,受層間破碎帶(V2 ~V6)及斷層(V1)控制,呈似層狀、透鏡狀、脈狀產出,具有分支復合、膨大縮小、尖滅再現等特征。其中,V4、V6 為主要礦體。

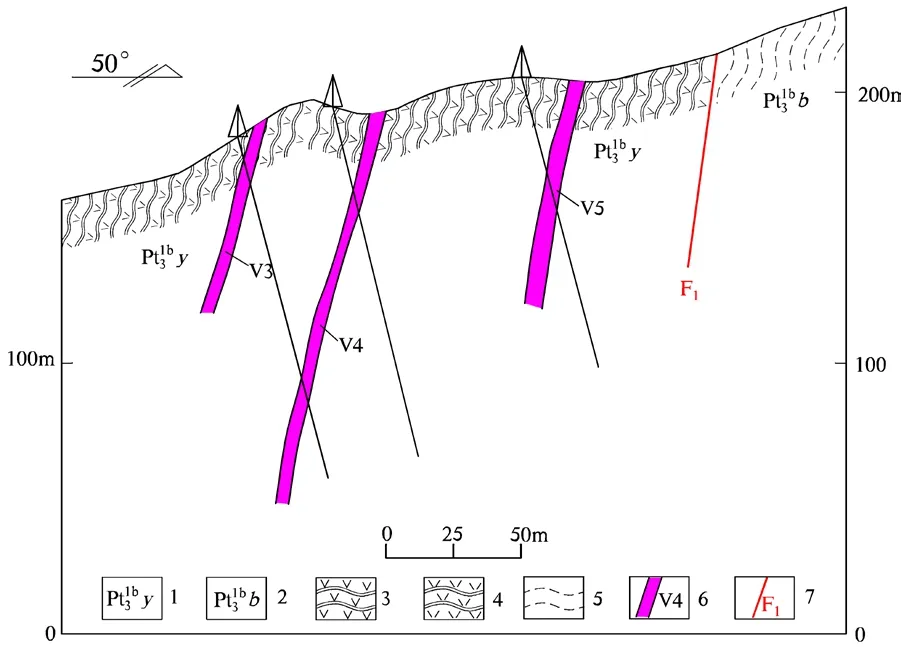

V4 礦體:走向290°~310°,總體傾向南西,局部傾向北東,傾角70°~90°(圖2),走向長約500m,延深>130m,真厚度0.70m ~6.64m,平均2.89m,厚度變化系數79.43%,屬穩定型。Au 品位1.31g/t ~11.10g/t,平均3.44g/t,伴生Cu 平均品位0.17%。

V6 礦 體: 走 向300 ° ~310 °, 傾 向 南 西, 傾 角65 ° ~85 °, 走 向 長430m, 延 深 大 于120m, 真 厚 度1.7m0 ~4.16m,平均3.07m,厚度變化系數31.19%,屬穩定型。Cu 品位0.40% ~0.91%,平均0.61%,伴生Au 品位0.32g/t ~3.74g/t,平均0.97g/t。

圖2 羅家礦區0 線剖面圖

V1 礦體:受近南北向F6 斷層控制,總體傾向東,局部傾向西,傾角75°~90°,南北端分別被F4 和F5 斷層錯斷,走向長約190m,延深大于85m,真厚度0.50m ~3.80m,平均1.76m。Au品位2.89g/t ~11.50g/t,平均6.02g/t,伴生Cu 平均品位0.11%。

V2 礦體:受層間破碎帶控制,近東西走向,總體傾向南,傾角68 ° ~85 °,走向長約110m,延深大于100m,真厚度0.88m ~1.53m,平均1.08m。Au 品位2.86g/t ~10.98g/t,平均7.20g/t,伴生Cu 平均品位0.11%。

V3 礦 體: 走 向310 ° ~320 °, 傾 向 南 西, 傾 角75 ° ~85 °, 走 向 長160m, 延 深 大 于100m, 真 厚 度0.99m ~4.30m,平均2.52m。Au 品位1.54g/t ~4.20g/t,平均2.62g/t。

V5 礦 體: 走 向285 ° ~300 °, 傾 向 南 西, 傾 角65 ° ~85 °, 走 向 長150m, 延 深 大 于110m, 真 厚 度0.69m ~5.50m,平均2.75m。Au 品位2.70g/t ~9.03g/t,平均3.51g/t,伴生Cu 平均品位0.16%。

3.2 礦石特征

3.2.1 礦石礦物成分

金屬礦物主要有黃鐵礦、黃銅礦、自然金、磁黃鐵礦等,偶見毒砂;脈石礦物有斜長石、角閃石、石英、絹云母、磷灰石及綠泥石、碳酸鹽類等。

黃鐵礦:粒狀,大小不一,粒徑0.1mm ~2mm,粗大者呈黃白色,晶形完好者為五角十二面體,少數為立方體,呈浸染狀;細小者為半自形晶,淺黃色,多呈細脈狀,少數浸染狀或團塊狀。為金的主要載體礦物,常被黃銅礦交代。

黃銅礦:呈微粒狀他形晶,不規則狀、細脈浸染狀分布,粒徑約0.01mm ~0.1mm,主要充填于巖石裂隙中,或沿黃鐵礦裂隙交代黃鐵礦,部分氧化成輝銅礦,見孔雀石。

自然金:肉眼難見自然金,顯微鏡下見到微量自然金,呈微粒狀,片狀、針狀,粒徑約0.01mm ~0.03mm,常分布于黃鐵礦或黃銅礦的晶隙、裂隙中,交代黃銅礦。

3.2.2 礦石結構構造

礦石結構主要有半自形- 它形粒狀結構、壓碎結構、交代結構、變晶結構及固熔體出溶結構等。

礦石構造主要為脈狀構造、浸染狀構造,次為塊狀構造、角礫狀構造、網脈狀構造,地表氧化帶為蜂窩狀構造、土狀構造。

3.2.3 礦石類型

按礦石有用組分及含量分為金(銅)礦石、銅(金)礦石。

按礦石氧化程度分為氧化礦石、原生礦石,氧化礦石分布在地表以下5m ~10m。

3.3 圍巖蝕變

圍巖蝕變類型主要有黃鐵礦化、硅化、鈉長石化、碳酸鹽化、綠泥石化、絹云母化等。其中,黃鐵礦化、硅化與礦化關系最為密切,蝕變強度與金、銅礦化強度呈正相關。硅化主要沿斷裂分布,蝕變方式表現為交代和充填兩種,交代作用主要呈面型,使巖石結構變得更加致密堅硬;充填作用主要呈線型,沿斷裂形成石英脈。黃鐵礦化主要呈細脈狀、網脈狀、團塊狀、浸染狀分布,多與硅化相伴。

4 礦床成因初探

礦體產于葉家組的層間破碎帶及斷層中,呈似層狀、透鏡狀、脈狀產出,礦石的結構、構造具有典型的構造成因特征,說明礦床受地層及構造雙重因素控制。

青白口紀,區內發生大規模的海底火山活動,形成富含Au、Cu 元素的火山巖——葉家組,為成礦作用提供了物質基礎。之后,區內發生多次的區域變質作用、動力變質作用,巖石普遍發生揉皺變形、重結晶以及強烈擠壓變形,形成一系列褶皺、斷裂構造;同時,變質熱液萃取圍巖中的Au、Cu 元素,并遷移至層間破碎帶、斷層等構造有利部位沉淀,最終富集成礦。

因此,推測羅家礦床屬變質熱液金銅礦床。