淺談地質災害穩定性分析及治理工程研究

李 成,張 苑,張 瑾

(湖北省地質局水文地質工程地質大隊,湖北 荊州 434020)

鐘祥市城關位于漢江左岸一級階地上,隸屬郢中鎮,面積89.14km2, 地貌單元為構造剝蝕準平原及河流侵蝕堆積的壟崗殘丘類地貌形態特征;隨著當地社會經濟和旅游業的快速發展,城市建設工程切坡等人類工程活動不斷增強擴大,對地質環境造成了較大的影響,地質災害明顯增多,據有關資料統計的地質災害就有47 處,目前城區納入群測群防的地質災害還有29 處,占全市地質災害總數的32.58%。究其原因,與該區人類工程活動強烈有關。本專題就鐘祥市城區不穩定斜坡地質災害的穩定性分析及防治措施進行研究探討,以供其他類似地區借鑒,服務于全社會,具有現實的指導性和社會意義[1-3]。

1 影響地質災害產生的重要因素

在建筑工程領域中,其建筑現場的地質地形環境和水文環境都會或多或少地影響地質災害的產生,也會影響邊坡的穩定性。在這些因素的影響下,地質災害的出現頻率高,破壞力和危害性大。因此,在建筑工程的建設過程中,要查明建筑工程區地質環境條件背景,并研判突發地質災害的可能性,做好防災預案工作。此次以湖北省荊門市鐘祥市的地質災害發育特征為例,其災害分布圖和影響因素如下:

不同類型的地質災害具有不同的地形地貌條件,相對高差、地形坡度的差異導致不同規模類型地質災害的發生。高陡的懸崖峭壁易產生崩塌,陡坡中的凸形坡及順向坡易產生滑坡。

1.1 地形地貌

在地貌上總體上可劃分為3 類,分別為構造侵蝕剝蝕低山地貌、構造侵蝕剝蝕丘陵垅崗地貌及沖積平原。從地質災害點在地貌分區上的分布特征上可以看出,地質災害在構造剝蝕丘陵垅崗地貌區最為發育,共計61 處,占地災點總數的68.54%,其次為構造侵蝕剝蝕低山地貌區,發育地災點總數28 處,占地災點總數的31.46%。

在鐘祥市境內,地質災害相對集中分布于工作區西部胡集鎮一帶,該區為荊山南東支脈,地貌上處于構造侵蝕剝蝕低山地形區,斜坡具較大能量差異,且該地段處于揚子準地臺北緣中段, 鐘祥- 胡家集構造帶地貌山高坡陡,具備發生地質災害的條件有利;該區域為磷礦富集帶,屬地下采礦等人類工程活動強烈區域,采空地面塌陷及巖溶地面塌陷類地質災害發育。

1.2 地形坡度

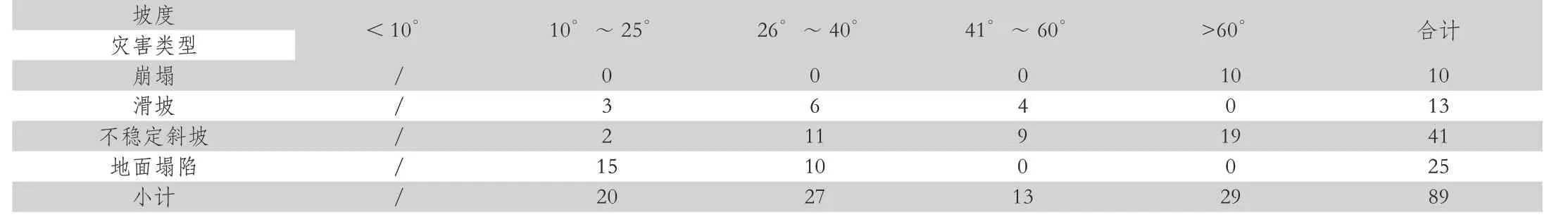

地質災害的形成與地形坡度息息相關,通常情況下,斜坡變形要具備良好的臨空條件,特別是崩塌、滑坡災害更是基于斜坡環境的變形,不同坡度形成地質災害的類型也不盡相同。根據鐘祥市地質災害點所在坡體的坡度進行統計,見表1,表明一般大于60°以上的陡坡地帶多形成崩塌,而10°~40°之間坡度通常是滑坡多發坡度。

1.3 地層巖性

地層巖性是崩滑流災害形成的物質基礎,地質災害活動與巖土類型、性質及結構具有特別密切關系。軟弱地層,在構造作用以及其它外力作用影響下,都容易形成土狀或泥狀的軟弱夾層,成為潛在的滑動面或滑動帶,具備產生滑動的基本條件,同時,在軟弱地層中,由于抗風化能力弱,易形成大量的松散物質。相反,硬質巖類,巖體抗風化能力強,不易形成潛在滑移面和松散物質。巖性不同,其地質災害的發育程度及類型也不同。

根據調查資料,區內地質災害主要發育在低丘垅崗區的第四系更新統松散土體中,共45 處,占總數的48.61%,點密度最高的為震旦系變質巖,點密度0.34 處/km2。

1.4 大氣降雨

在滑坡發育規律一節中,已就滑坡發育的群發性、周期性和季節性等特征進行了論述,在此不再贅述。而這些特征,無一不與降雨存在緊密聯系,汛期短時暴雨或持續強降雨是區內重要的地質災害誘發因素之一。

表1 地形坡度與地質災害關系統計表 單位:處

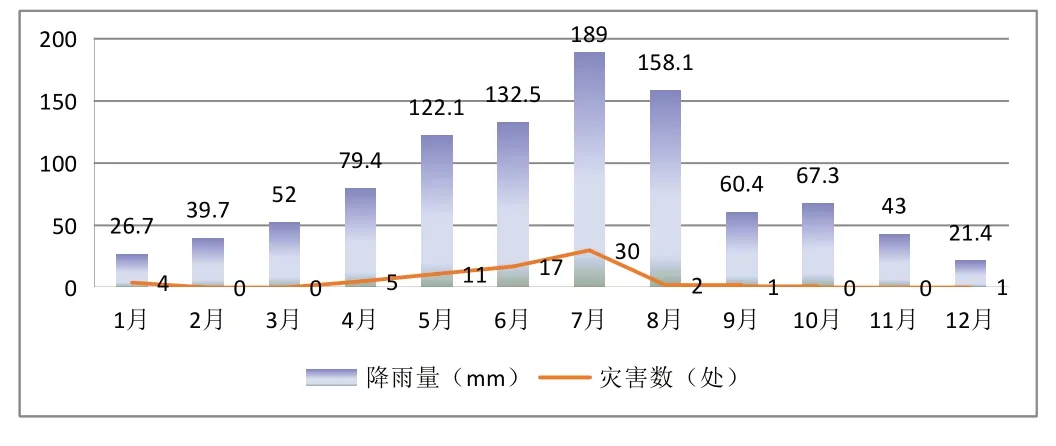

通過對調查區多年降雨量統計數據和有時間記錄的71 處地質災害進行比較分析(圖1)可知,二者關系十分密切。地質災害發生時間主要集中在雨季,即每年5 月~8 月是地質災害的頻發高峰期。這些時間段也是區內降雨主要時段,集中了區內降雨量60.68%,共發生滑坡等地質災害60 處,占有時間記錄地質災害的84.50% ;而其它月份降雨量占39.32%,發育地質災害11 處,占有時間記錄地質災害的15.49%。由此可見,地質災害在月份上分布不均,且多分布于汛期5-8 月份,地質災害的時間分布規律受降雨周期及降雨量影響明顯。

圖1 鐘祥市地質災害點發生時間與降雨量關系直方圖

2 典型不穩定斜坡變形破壞機制及穩定性分析

農機學校地處鐘祥市郢中鎮的,這一地區的不穩定斜坡由BP5 及獨立的BP5-1 兩部分組成,BP5 不穩定斜坡分為北段、東段A、東段B、東段C、東段D 共5 段。從農機學校西北側的食堂起至東南的子胥臺街公路,全長528m,坡長8m ~30m,標高46.5m ~65.5m,相對高差10m ~19m。BP5-1 不穩定斜坡位于農機學校以南,方城坡東巷以東,南北寬約130m,相對高差12m。

2.1 主要治理工程措施

農機學校不穩定斜坡防治工程總體設計。根據農機學校不穩定邊坡的穩定性分析結果和變形跡象,該邊坡在暴雨等因素的影響下大多處于不穩定狀態,極易發生失穩。

2.2 防治工程分項設計

(1)工程布置。bp5 農機學校北側不穩定斜坡為坡腳強風化軟巖裸露段,坡長8m ~10m,寬136m,下坡段地表風化碎屑應清理整形。坡度控制在65°~85°之間。錨桿長度3M,5m,縱橫間距2m,梅花形布置。截排水溝應平行于坡腳布置。坡腳種植爬藤,間距0.3m ~0.5m,坡上部為土質邊坡,坡長15m,寬70m,首先對邊坡進行整形,將坡度控制在40°左右,并進行格構錨固。錨桿長5m、7m,呈正方形布置,間距2.5m,網架結構噴CBS 植被混凝土。

bp5 農機學校東側不穩定斜坡為土質邊坡。a 段邊坡長20m,坡度約30°,寬度約56m。本標段擬拆除防護功能較差的變形磚墻。自由段設A 型擋土墻,與外側平行設置截排水溝。坡腳種植爬藤,間距0.3m ~0.5m,C 段邊坡12M,坡度約26°,寬度73m,擬用于防護功能較差的2 級,拆除變形磚墻和干砌塊墻,在原臨空面設置一級A 型擋土墻。坡頂是密集的居民區。生活污水長期排放使坡面長期浸泡,坡腳有滲水現象。邊坡表面采用噴射混凝土硬化,以減少地表水入滲對邊坡的不利影響。在坡腳外側平行設置截排水溝,坡腳綠化處種植爬藤,間距0.3m ~0.5m ;D 段坡長6m ~8m,坡度約40°,坡寬49m,建議先拆除既有變形磚墻,在無防護地段設置A 型擋土墻,外側設置截排水溝,坡腳種植攀緣植物,間距0.3m ~0.5m。

bp5-1 農機學校西南側不穩定斜坡為土質邊坡,前緣朝天,已修建部分擋土墻。根據邊坡地形起伏,邊坡北段長10m,坡度約30°,寬度約36m。先拆除原磚墻,未防護地段沿坡腳設置一級C 型擋土墻,外側平行設置截排水溝。坡腳種植爬藤,間距0.3m ~0.5m,中段上坡長17m,坡度小于25°,寬度40m,沿坡面布置格構錨固,錨桿長度為4m 和6m,方形布置,間距2.5m,噴CBS 植被混凝土格構式結構,南坡變緩,長20m,坡度約22°,寬55m,沿坡腳設置B 級擋土墻,外側平行設置截排水溝,坡腳種植攀援藤蔓,間距0.3m ~0.5m。

(2)擋土墻設計。擋土墻按漿砌石結構設計。根據邊坡形狀、穩定性和施工條件,擋土墻主要設計為垂直墻背和斜墻。砂漿砌塊石強度等級mu30 以上,砌筑砂漿M10,抹灰厚度2cm。為便于墻后排水,應在墻上設置1 排~2 排錯開的排水孔,水平和垂直間距應控制在2m 左右,最低點排水孔的出水口應高出地面200mm。排水孔采用φ50pvc 管,坡度5%。排水孔入口處應設置200mm 過濾層,最低排水孔進水口下部應設置隔水層。墻體每隔10m 設伸縮縫,縫寬20mm。接縫處設置瀝青杉木板止水。

(3)掛網噴砼設計。設計采用工程類比法。巖質邊坡錨桿采用Φ25BRB335 鋼筋,長度3m,5m,平均4m。縱橫間距2m,梅花形布置,傾角15°,孔徑110mm。錨桿灌漿采用全粘結M30 水泥砂漿。掛網采用φ6 bpb300鋼筋,間距200mm。掛網及下緣垂直預埋Φ25 鋼筋。壓邊鋼筋的長度為1.5 m,壓釘間距為2 m,錨固頭采用系桿12×BPB300 固定。噴射混凝土為C25,厚度為150mm,分兩次噴射制成。噴射混凝土前,應對坡面進行清理和修整。

(4)鍍鋅鐵絲網和錨釘的鋪設安裝。電錘垂直于坡面鉆孔,打入地腳螺栓。地腳螺栓采用Φ14 螺紋鋼,瀝青防腐,砂漿錨固。一般情況下,邊坡坡度小于60°,錨桿間距100cm,邊坡坡度60°~75°,錨桿間距80cm ;邊坡坡度>75°,錨桿間距60cm ;錨桿入坡深度根據邊坡地質條件確定,保證錨桿本身牢固,鋼筋網和CBS 基層局部穩定,錨桿長度不小于45cm。孔深35cm,螺栓外露10cm。根據設計的錨桿規格、巖石貫入深度和間距,錨桿垂直于坡面布置,然后鋪設14# 鍍鋅鋼絲網(網眼5cm×5cm)。網格從上到下鋪設在網格結構上。鋼筋網的鋪設應張緊。網格從上到下搭接不小于5cm。無需重疊網格的左右兩側,但所有網片之間應用18# 鐵絲綁扎牢固,在錨釘接觸處也一并用18# 鐵絲與錨釘綁扎牢固。網片距坡面保持7cm 的距離,用墊塊支撐[4]。

(5)地表截排水溝設計。設計依據:地面截排水溝的作用是盡可能截留自然降水形成的坡面水流,并通過人工修建的溝渠快速疏導排水,減少地表徑流的入滲,提高邊坡穩定性。設計標準:設計暴雨強度為50mm/b(10 年一遇),降雨歷時1b,截排水溝邊墻超高標準一般采用設計水位以上的安全超高,不小于0.3m。

3 結語

綜上所述,對于地質災害的治理工程而言,研究其邊坡的穩定性和治理工程的有效性是很有必要的。故此,相關人員在研究過程中,應在了解自然災害形成原因和形成機理的基礎上,著重對邊坡穩定性的維護工作展開研究,并通過合理的工程治理措施方式,可大大提高地質災害工程的穩定性。