河北省圍場縣河西村鉬礦地質特征及找礦前景分析

劉洪章,張 濤,楊 寧

(河北省區域地質調查院,河北 廊坊 065000)

1 區域地質背景

河西村鉬礦位于康保—赤峰區域性斷裂帶以北塞罕壩緣一帶。構造單元劃分屬大興安嶺-太行山板內造山帶(巖漿活動帶),大興安嶺中南段中生代火山噴發帶南緣與圍場—赤峰火山噴發帶的過渡地帶。該地區中、新生代火山-巖漿活動強烈,斷裂構造發育,頻繁巖漿活動和縱橫交織的斷裂活動造就了優越的成礦地質條件。

2 礦區地質特征

(1)地層:礦區出露地層較簡單,主要為下白堊統義縣組(K1y)、中新統漢諾壩組(N1h)及第四系(Q)等。義縣組(K1y)下部主要為一套以安山巖、粗安巖等為主的中性火山巖;上部以流紋質凝灰巖、流紋質含角礫凝灰巖等為主,夾流紋巖、凝灰質砂巖等。漢諾壩組(N1h)分布于礦區北部和南部,為一套溢流相基性橄欖玄武巖火山熔巖組合,巖層產狀平緩,不整合覆蓋于早白堊世地質體之上。第四系全新沖洪積物分布于山間溝谷等地,主要為一些砂、礫石、亞砂土等。

(2)侵入巖:區內巖漿活動均為燕山期,分布較為廣泛,具有多期侵位特點。主要為早白堊世二長斑巖(ηπK1)、石英二長斑巖(ηoπK1)、花崗斑巖(γπK1),另外還分布少量早白堊世潛流紋巖(λK1)、細粒閃長巖(xδK1)。漿活動明顯存在由中性—中酸性—酸性演化的過程,而鉬礦化主要與上述侵入巖中本酸性偏堿性的高位侵入巖關系最為密切。

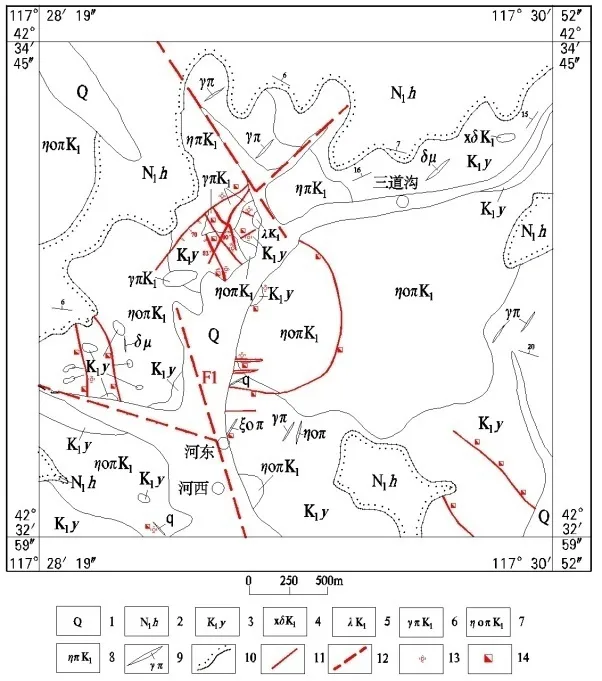

(3)構造:區域上礦區位于近東西向康保―圍場斷裂與西拉沐倫河斷裂之間,斷裂構造以北東向、北北東、北西向斷裂最為發育,其次為與火上機構有關的環狀斷裂和放射狀斷裂(圖1)。

圖1 河西村礦區構造綱要圖

3 地球物理及地球化學特征

區域航磁異常表現為北東向串珠狀分布,磁場強度變化范圍較大,一般在-670nT~1500nT之間,正磁異常的展布方向與區內主要斷裂方向一致,反映了主要構造的展布方向。鉬礦區處為正異常區ΔT陡變帶處,高值達550nT。

1:25 萬X-AS1異常總體面積13.82km2。主成礦元素為Au、As、Mo、Cu、Pb、Sb、W等,元素異常較為明顯,濃集中心明顯。其中Au、Mo、Sb、W等元素異常具二級以上濃度分帶,且各元素異常間吻合性較好,異常中心發育于早白堊世石英正長斑巖與石英二長斑巖及與義縣組侵入接觸帶處。

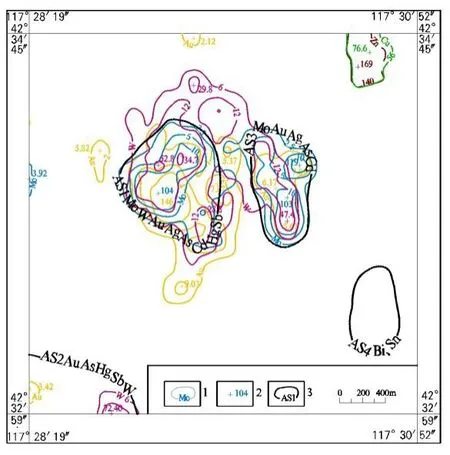

1:1 萬土壤測量結果顯示良好重現性(圖2),共圈定出4處化探綜合異常,其中AS1、AS3化探綜合異常主成礦元素為Mo、Au、As、Hg、Ag、W、Sb、Cd等,均為三級濃度分帶,具備良好地球化學條件。異常區出露地質體主要下白堊統義縣組粗安巖,并分布大量花崗斑巖、石英二長斑巖、潛流紋巖、二長斑巖等小規模的中酸性高位侵入體。異常區內北西、北東向斷裂發育,沿斷裂發育強烈的硅化、褐鐵礦化等蝕變,成礦地質條件十分優越。

圖2 河西村鉬礦區1:1萬化探綜合異常圖

4 礦床地質特征

4.1 礦體特征

經礦產普查區內目前共圈定鉬礦體3條,包含7條礦脈、6條鉬礦化蝕變帶,茲將礦體特征介紹如下。

Ⅰ號鉬礦體產于粗安巖中北西向斷裂破碎帶之中,礦體橫向延伸穩定,出露長80m,共包括3個平行產出礦脈;礦體產狀陡立,傾向319°,傾角一般80°~85°,礦體厚度1.87m~5.36m;Mo單件樣品品位最高0.595%,平均品位為0.054%。Ⅱ號礦體產于碎裂化花崗斑巖之中,礦體地表出露長度32.3m,包括3個平行產出礦體;礦脈傾向為335°,傾角為80°,礦體厚度1.07m~1.72m;Mo單件樣品品位最高0.13%,平均品位為0.057%。Ⅲ號礦體位于碎裂狀粗安巖與花崗斑巖接觸帶處,地表出露長度37.1m,礦體厚度3.07m;礦體傾向為325°,傾角為80°;Mo平均品位為0.04%。礦體及礦化蝕變帶主要分布于花崗斑巖體及其外接觸帶義縣組粗安巖中,與1:1萬AS1化探綜合異常分布范圍十分吻合。

4.2 礦化蝕變特征

礦區內礦(化)體一般呈浸染狀、細脈、網脈狀。浸染狀礦石產于蝕變帶中的石英細脈或強硅化巖石中,寬一般15cm~30cm左右;細脈、網脈狀構造礦石主要表現為石英細脈,寬一般在5cm~10cm,成群成帶產出。

圖3 鉬礦脈硅化、褐鐵礦化蝕變巖特征

礦石主要為硅化、褐鐵礦化蝕變巖(圖3),呈灰褐、黃褐、黑褐色,構造為浸染狀構造,細脈、網脈狀構造,角礫狀構造及塊狀構造。金屬礦物主要為輝鉬礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦等,輝鉬礦呈片狀,大小一般為0.02mm~0.3mm,零星分布(圖4);黃鐵礦:呈半自形粒狀,大小一般為0.01mm~0.2mm,個別可達1.5mm,零星分布或沿裂隙分布,具白鐵礦化,局部被褐鐵礦交代或呈假象;磁黃鐵礦呈半自形粒狀,大小一般為0.05mm~0.6mm,零星分布,被褐鐵礦交代,多呈假象,少數殘留。脈石礦物為石英,呈隱晶—微晶狀,顆粒細小,邊緣模糊,雜亂分布。

圍巖蝕變主要為硅化、褐鐵礦化、碳酸鹽化、鉀化、青磐巖化、高嶺土化、綠泥石化、螢石化、絹云母化等。其中與鉬成礦有關蝕變主要為硅化和褐鐵礦化,地表一般由礦體中心向兩側,礦化蝕變總體呈現為鐵帽、硅化殼→鉬華蝕變→硅化蝕變→青磐巖化蝕變,局部可見螢石化、鉀化和碳酸鹽化等。

圖4 鉬礦石礦物顯微特征

5 找礦前景分析

礦區歸屬于華北地臺北緣中段燕山期成礦區帶(Ⅲ級),赤峰-北票成礦區(Ⅳ級)。該成礦區帶礦產資源豐富,已知礦產有銀、銅、鉛、鋅、錳、鉬、螢石、煤等,目前已發現十幾處大、中、小型鉬礦床和一系列鉬礦化點。本礦區早白堊世侵入巖(花崗斑巖鋯石U-Pb年齡129.8±0.6Ma)及火山巖十分發育,斷裂構造縱橫交織,成礦地質條件十分有利,其與區域上小東溝中型鉬礦、紅山子鉬礦、雞冠山銅鉬等在礦成礦時代及成礦地質條件與其十分均相似。區內目前已發現了3處礦體,經鉆孔驗證,向深部礦體具有逐步變厚的趨勢,按斑巖型礦床“上脈下體”的理論推斷,其下部可能存在隱伏的斑巖型鉬礦體。而且本區花崗斑巖體分布區1:1萬化探鉬異常重現明顯,鉬地球化學異常區分布面積大,濃集中心明顯,深部可能隱伏有斑巖型礦體,具有形成中型斑巖型鉬礦成礦潛力,找礦前景十分廣闊。