卡特巴阿蘇銅金礦床金屬礦物特征及礦石結構構造

孟慶鵬,姚 瑤,劉曉亮

(新疆維吾爾自治區礦產實驗研究所,新疆 烏魯木齊 830000)

中亞造山帶是世界著名的巨型成礦域,產出了一大批世界級的大型、超大型金銅礦床,構成了聞名于世的“中亞金腰帶”[1]。新疆西天山位于中亞造山帶南緣,是我國重要的金銅鐵多金屬成礦帶[2],新疆卡特巴阿蘇金銅礦床恰好位于中天山構造帶,該礦的發現是中亞金腰帶向東延入我國的重要地質證據。目前已探明黃金資源儲量80 余噸,銅近10×104t,為西天山發現的首個特大型金銅礦,眾多專家學者對該礦進行了深入細致的研究,包括礦體和圍巖的成礦時代、礦床地質特征及成礦環境、圍巖蝕變及金賦存狀態等[3,4],本文著重對礦區內的含金、銀及銅礦物進行研究,探討圍巖蝕變,為進一步研究同類型金銅礦具有重要借鑒意義。

1 礦區地質概況

研究區域礦床位于中天山北部邊緣,即塔里木板塊與準噶爾板塊碰撞對接縫合帶內,中天山微板塊內主要巖石建造包括前寒武紀基底古老變質巖系和不整合其上的早古生代淺變質碎屑巖夾碳酸鹽巖及侵入其中的中酸性巖體,構成了今天的西天山主峰。礦區構造主分兩類:①受區域構造控制的斷裂系統;②受火山機構控制的放射狀張性斷裂系統。礦區侵入巖發育,主要分布于礦區東南部,出露面積較大。礦區內脈巖較發育,脈巖類型以中性脈巖為主,礦區北部見有多條輝綠巖脈,少量石英斑巖、霏細斑巖脈。脈巖廣泛分布,尤其是金礦體附近,地層與巖體接觸帶處脈巖分布更為密集。

2 礦石物質成分

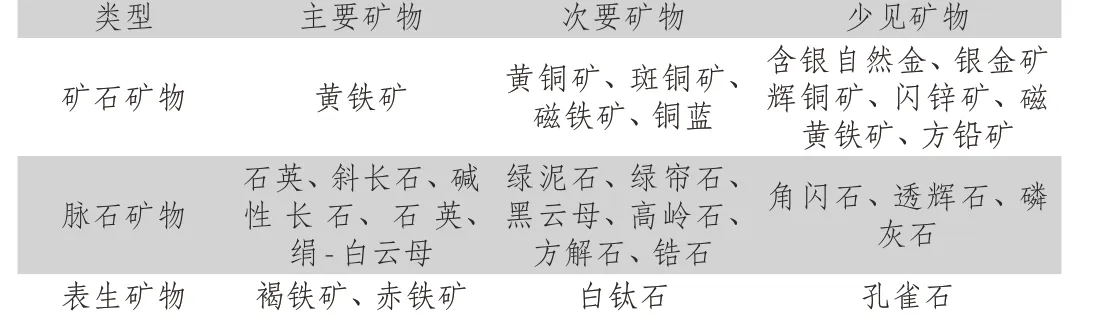

本次研究在前人工作基礎上,采集了礦區8 號平硐、51 號平硐以及鉆孔5112 內的110 件樣品,經過對以上光、薄片詳細鑒定研究,結合野外地質情況,對容礦巖石及成礦母巖進行了深入研究,取得了一些認識。經鏡下光薄片鑒定、人工重砂鑒定,結合X—射線衍射分析和電子探針分析,已基本確定礦石中存在礦物共3 類29 種(見表1),其中金屬礦物11 種,脈石礦物14 種,表生礦物4 種。主要金屬礦物類型簡單,主要為黃鐵礦;次要礦物為黃銅礦、磁鐵礦、斑銅礦、銅藍等;稀少礦物為含銀自然金、銀金礦、閃鋅礦、磁黃鐵礦、方鉛礦。表生礦物孔雀石、褐鐵礦、赤鐵礦、黃鉀鐵礬等。脈石礦物數量多,類型復雜,分布十分廣泛,主要礦物有石英、斜長石、堿性長石等;次要礦物有綠泥石、綠簾石等;少見礦物有角閃石、透輝石、榍石。本文著重對含金及含銅礦物進行系統研究及討論。

表1 卡特巴阿蘇礦石礦物成分表

自然金是礦石中唯一可利用的工業礦物,這種礦物非常珍貴,被發現的時候都是星點浸染狀或“窩狀”形態。在42 個光片中共發現含銀自然金、銀金礦共計89 粒。

金礦物主要以含銀自然金和銀金礦為主,含銀自然金顏色為金黃色,少量呈銅紅色,多呈他形粒狀,以角粒狀、等粒狀和長粒狀為主。在89 粒金礦物中,粒狀金占78 粒,柱狀金10 粒,形態復雜金1 粒,占1.1%(見表3)。

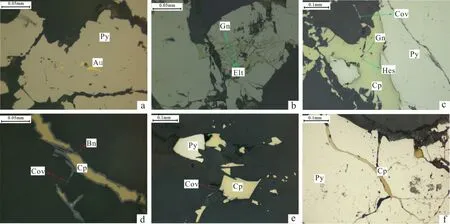

自然金電子探針分析結果,其主元素金平均值84.22%(見表)。礦物主要以含銀自然金為主,其次還含有少量的銀金礦。按自然金成色計算公式:Au/(Au+Ag+Zn+As+Co+Ni+Te+Sb+Bi)×1000/‰,求得成色平均值841,成色較低,介于798 ~911之間。根據成礦深度與金成色之間的關系可知,卡特巴阿蘇金礦床應屬于中- 深成礦床,根據熱力學條件與金成色關系可知,該礦床可能為熱液礦床(見圖1a)。

銀金礦分布較少,多呈他形粒狀與黃鐵礦相伴生,反射色呈亮黃色(見圖1b)。

銀金礦電子探針分析結果見表2,主元素平均值為金65.44%,銀27.09%,其余元素除鐵3.63% 外,微量元素整體含量較少,無明顯富集。

分析單位:新疆礦產實驗研究所電子探針室。

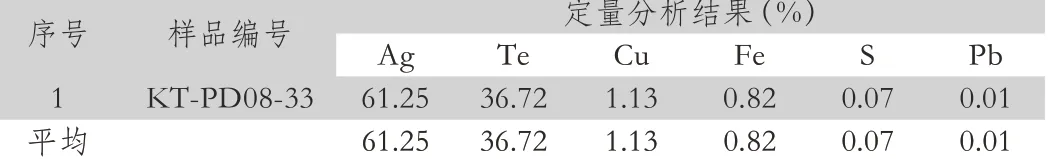

碲銀礦分布較少,呈短柱狀,鉛灰色,多賦存于黃銅礦中(見圖1c)。碲銀礦電子探針分析結果見表4,主元素平均值為銀61.25%,碲36.72%,微量元素除銅1.13% 外,其余微量元素含量較少,無明顯富集。

分析單位:新疆礦產實驗研究所電子探針室。

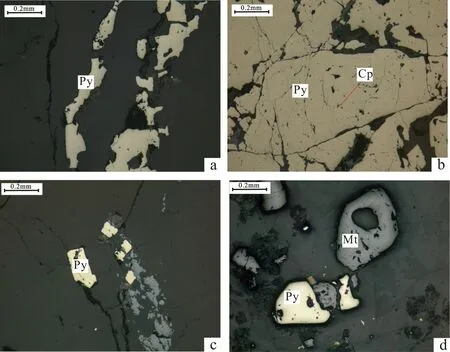

圖1 金屬礦物顯微鏡下特征

表4 卡特巴阿蘇碲銀礦電子探針分析結果

分析單位:新疆礦產實驗研究所電子探針室。

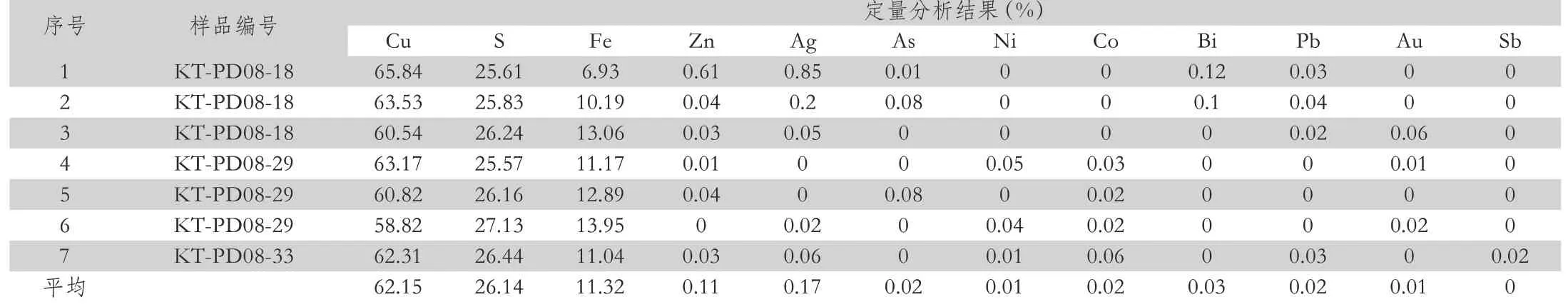

斑銅礦在礦床中常見,常與銅藍相伴生,但含量相對較低,分布不均勻,僅在黃銅礦周邊可以見到。斑銅礦多呈片狀集合體,常與銅藍一起交代黃銅礦,呈交代環邊結構(見圖1d)。

斑銅礦電子探針分析結果見表5,主元素平均值為銅62.15%,硫26.14%,鐵11.32%,微量元素整體含量較少,無明顯富集。

黃銅礦是礦石中重要的工業礦物之一,呈浸染狀或脈狀產出,常與黃鐵礦、斑銅礦、輝銅礦等硫化物共生在一起。黃銅礦多呈他形粒狀,少量呈半自性粒狀(見圖1),粒徑在0.01mm ~0.5mm±,多呈他形粒狀集合體或網脈狀分布于黃鐵礦或透明礦物的裂隙間,交代早期形成的黃鐵礦(見圖1e、圖1f)。

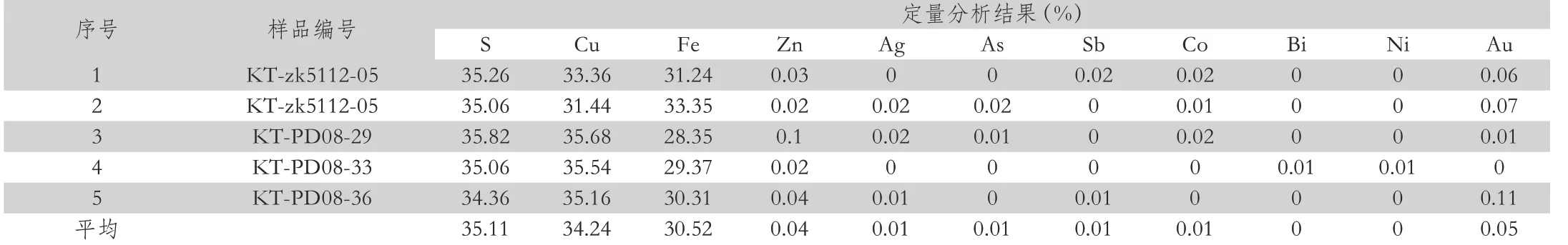

黃銅礦電子探針分析結果見表6,主元素平均值為鐵30.52%,銅34.24%,硫35.11%,微量元素整體含量較少,無明顯富集,與礦化關系不明顯。

銅藍在礦床中分布普遍,但含量低,一般為微量至1%,主要呈細片狀集合體與斑銅礦共生,沿黃銅礦的邊緣發生交代,形成交代環邊結構(見圖1d)。

3 卡特巴阿蘇礦區礦石構造及類型

3.1 礦石結構

自形粒狀結構多見于黃鐵礦或磁鐵礦中。粒徑變化大,在0.01mm ~2mm±,少部分<0.02mm,主要呈單體或粒狀集合體產出(見圖2c、2d)。金礦物主要以他形粒狀為主,部分形態不規則,黃銅礦、斑銅礦、輝銅礦、黝銅礦、閃鋅礦等硫化物均呈他形晶產出。脈石中包裹的金礦物、黃鐵礦、黃銅礦,黃鐵礦中金礦物,黃鐵礦中包含的磁黃鐵礦等呈此結構分布。斑銅礦或銅藍沿黃銅礦邊緣交代,形成交代環邊結構。

3.2 礦石構造

礦石中金屬礦物分布以不均勻為主要特點,與成礦時產生的微裂隙發育程度及性質有關。從鏡下觀察可知,沿張裂隙或壓扭性裂隙充填的多以脈狀為主,沿綹裂分布的礦物則呈團塊狀、網脈狀或條帶狀產出。

在礦石中最為常見,分布很廣,常見的有金礦物呈浸染狀分布和黃鐵礦呈浸染狀分布。星散和稀疏浸染狀構造在工業礦體

表5 卡特巴阿蘇斑銅礦電子探針分析結果

分析單位:新疆礦產實驗研究所電子探針室。

表6 卡特巴阿蘇黃銅礦電子探針分析結果

圖2 礦石結構構造

分析單位:新疆礦產實驗研究所電子探針室。中常見。在礦石中較少見,局部可見黃鐵礦富集呈塊狀構造,黃鐵礦較自形,粒徑一般介于0.2mm ~1mm 之間(見圖2a、圖2b、圖2c)。

脈狀構造在礦石中較為常見,黃鐵礦等金屬礦物呈脈狀產出于巖體中,同時也是金礦物主要賦存的位置。這種脈狀構造區別與后期熱液疊加的細脈狀構造,脈厚在零點二毫米到二十毫米左右,脈長十幾毫米到幾百毫米,規模較大,脈體時而連續,時而又斷續延裂隙分布,一般來講,硫化物礦脈發育的地段,同時也是金比較富集的地段。

由脈狀分布的硫化物和呈浸染狀分布的硫化物共同構成細脈浸染狀構造(見2a),此類黃鐵礦細脈屬晚期熱也階段的產物,穿插交代早期形成的黃鐵礦和黃銅礦,并且這類黃鐵礦中并不含金礦物,區別于早期形成的黃鐵礦脈。

3.3 礦石類型

礦床內金礦石中金屬硫化物主要為黃鐵礦、次有黃銅礦,通過對礦石化學分析,礦石中可利用有價元素主要為金,含少量銀和銅。其中銀主要為金的伴生元素,形成銀金礦。因此,根據礦石中可利用元素組合劃分為金礦石、金銅礦石和銅礦石三種類型。

4 小結

(1)卡特巴阿蘇金礦物主要以含銀自然金為主,其次還含有少量的銀金礦,自然金嵌布粒徑很細,多數在0.003mm ~0.010mm。嵌布形式主要為包裹金和裂隙金,粒間金較少。含銀礦物為碲銀礦,多分于黃銅礦中。含銅礦物主要為黃銅礦、斑銅礦及銅藍。

(2)礦石中金屬礦物分布不均勻,與成礦時產生的微裂隙發育程度及性質有關。從鏡下觀察可知,沿張裂隙或壓扭性裂隙充填的多以脈狀為主。

(3)金礦石的自然類型分為氧化礦石、混合礦石及原生礦石。在礦區銅既能與金伴生也可局部富集形成獨立的銅礦體。