江西奉新縣礦床地質(zhì)特征及成因機(jī)制分析

吳建波,李仁澤,汪炎炎,陳 駿,呂岳虎,李紹威

(江西省核工業(yè)地質(zhì)局二六七大隊(duì),江西 九江 332000)

1 區(qū)域地質(zhì)背景

礦區(qū)大地構(gòu)造位置位于贛北揚(yáng)子板塊近東西向宜豐- 景德鎮(zhèn)滑脫斷層北 側(cè)軸線與斷層近平行的三級(jí)構(gòu)造單元九嶺逆沖隆起南翼(圖1)。

區(qū)域內(nèi)主要呈“兩隆夾一坳”的格局。向近東西向分布的為武功山凸起帶和九嶺凸起地帶,武功山凸起地帶的北側(cè)為萍鄉(xiāng)—廣豐深大斷裂,萍樂(lè)坳陷帶出現(xiàn)在中間位置,九嶺凸起地帶在宜豐—景德鎮(zhèn)北東東向深大斷裂帶處。研究區(qū)域內(nèi)具有代表性的幾處斷裂帶為北西向斷裂、北東向斷裂、北東東向斷裂,以上三種斷裂代表了成礦前的斷裂。

圖1 江西西北部構(gòu)造區(qū)劃及鉭鈮鋰成礦帶分布圖(據(jù)吳學(xué)敏等,2016)

圖2 瓷石礦體與圍巖接觸情況

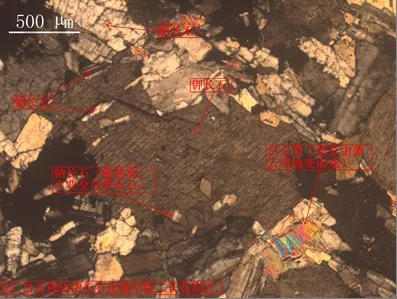

圖3 中細(xì)粒白云母花崗巖鏡下照片

區(qū)域內(nèi)沿宜豐—景德鎮(zhèn)及萍鄉(xiāng)—廣豐兩條區(qū)域性深斷裂有較強(qiáng)的燕山期巖漿活動(dòng),見(jiàn)有雅山巖體、甘坊巖體等。由于巖漿活動(dòng)的多期次多階段性,常形成規(guī)模不等的以侏羅世或早白堊世巖體為主體的復(fù)式巖體或復(fù)式巖帶。如宜豐縣東槽—高嶺—白水洞一帶則以中晚侏羅世巖體為主體的復(fù)式巖帶,高嶺超單元弱—中鈉長(zhǎng)石化中細(xì)粒白云母花崗巖中賦存鉭鈮鋰礦體。

2 礦床地質(zhì)特征

瓷石礦體為隱伏的細(xì)中粒白云母花崗巖,呈大脈狀分布于1、0、2、4 號(hào)勘探線間,為主要礦體,占總資源儲(chǔ)量的78.10%。礦體延伸長(zhǎng)度約420m,最寬約300m,面積約0.097Km2。共有12 個(gè)鉆孔見(jiàn)瓷石礦體。瓷石見(jiàn)礦厚度2.19m ~45.57m,平均厚度11.02m,瓷石礦體埋藏深度10.81m ~45.06m,出露標(biāo)高538m~450m。各層礦體較穩(wěn)定,礦石質(zhì)量較好,組份均勻(圖2)。

瓷石礦體賦礦巖性主要為中細(xì)粒白云母花崗巖,以隱伏大脈狀狀穿插于早期形成的中粗粒黑云花崗巖、中細(xì)粒斑狀二云母花崗巖,二者接觸界線呈突變狀,為后期侵入。淺紅- 灰白色中細(xì)粒花崗巖,塊狀構(gòu)造。主要成分:鉀長(zhǎng)石,肉紅色半自形、它型粒狀,含量約35%,具弱高嶺石化,主要為條紋長(zhǎng)石組成;斜長(zhǎng)石,灰白色,含量約30%,多具鈉化,經(jīng)測(cè)An :10~12左右,為更- 鈉長(zhǎng)石;石英,灰色,它形粒狀,含量約30%,局部具碎裂紋,波狀消光;白云母,片狀含量約5% ~8%,片徑0.2mm~0.8mm,部分為黑云母蝕變而成,交代長(zhǎng)石、石英。經(jīng)后期熱液蝕變作用,具鈉長(zhǎng)石化(沿邊緣交代鉀長(zhǎng)石、石英)及白云母化(圖3)。

3 礦床成因機(jī)制分析

礦區(qū)屬九嶺復(fù)式巖體內(nèi)的燕山期形成的甘坊巖體的一部分,甘坊地區(qū)巖漿活動(dòng)頻繁。多期次多階段的巖漿活動(dòng),促使堿、稀有金屬元素不斷聚集。其中燕山期白云母花崗巖與瓷石礦成礦關(guān)系密切。

礦區(qū)分布的花崗巖主要為燕山期早期花崗巖,構(gòu)造相對(duì)簡(jiǎn)單,成礦過(guò)程起主導(dǎo)作用的主要是巖漿活動(dòng)。礦床的形成受巖漿巖的性質(zhì)、稀有元素 的豐度、分異作用的演化發(fā)展、巖體的侵入規(guī)模、產(chǎn)狀、剝蝕深度等因素控制。礦床的形成與燕山期巖漿的多次侵位上升以及分異演化有關(guān)。礦區(qū)鈉長(zhǎng)石存在交代鉀長(zhǎng)石現(xiàn)象,白云母存在多次交代現(xiàn)象,說(shuō)明礦區(qū)成礦過(guò)程中存在反復(fù)交代的特點(diǎn)。

4 結(jié)論

(1)礦區(qū)瓷石礦體主要為細(xì)中粒白云母花崗巖,為淺色花崗巖,淺色花崗巖是最直接的成礦巖體標(biāo)志,鈉長(zhǎng)石化、白云母化等蝕變現(xiàn)象也是直接找礦標(biāo)志。

(2)礦區(qū)瓷土礦體主要為細(xì)中粒白云母花崗巖及中細(xì)粒斑狀二云母花崗巖強(qiáng)風(fēng)化物,原巖都為淺色花崗巖,淺色花崗巖是最直接的成礦巖體標(biāo)志,也是直接找礦標(biāo)志。