1950—2015年吉林省西部地區濕地動態變化研究

李杰玲, 馬瓊芳, 燕紅, 陳玲, 卞大偉, 李偉東, 張超凡

1950—2015年吉林省西部地區濕地動態變化研究

李杰玲*, 馬瓊芳, 燕紅, 陳玲, 卞大偉, 李偉東, 張超凡

吉林省林業科學研究院, 吉林長春 130033

以吉林西部為研究區域, 用GIS與RS相結合, 利用動態度模型與土地利用轉移矩陣研究1950—2015年吉林省西部濕地動態變化。結果表明: 1976—2015年吉林西部濕地總面積呈波動型減少的趨勢, 自然濕地中的沼澤濕地持續性減少, 河流、湖泊濕地先增加后減少; 人工濕地呈逐漸增加的趨勢, 自然濕地主要向耕地、草地和鹽堿地轉移, 水田的增加方式主要有旱田改水田, 沼澤改水田兩種方式; 自然濕地喪失較大的區域主要分布在嫩江、松花江沿岸、以及查干湖、月亮湖等湖泊附近, 人工濕地面積(水田)增加的主要區域位于研究區中、東部河流湖泊沿岸。

濕地變化; 吉林西部; 動態度; 土地利用轉移矩陣

0 前言

濕地是地球上水陸相互作用形成的獨特生態系統, 是重要的生存環境和自然界最富生物多樣性的景觀之一, 在抵御洪水、調節徑流、補充地下水、改善氣候、控制污染、美化環境和維護區域生態平衡等方面有著其他系統所不能替代的作用[1]。近年來, 由于自然因素與人類活動的影響, 濕地出現退化、萎縮, 濕地生態系統受到前所未有的威脅, 生態環境受到嚴重影響, 研究濕地的空間演變規律具有重要意義[2-4]。吉林西部地區位于松嫩平原的西南部, 是我國北方生態脆弱帶的重要組成部分。該地區在建國初期土地資源豐富, 草地面積廣闊, 氣候適宜, 農牧業得到很好的發展, 是我國東北地區重要的商品糧食基地[5]。但是, 近幾十年來, 隨著區域人口的增加, 人類活動對生態環境的影響逐年增加, 長期的過度放牧, 濫墾農田, 使西部地區濕地系統潛在的脆弱性正逐漸轉變成現實的環境災害, 濕地已嚴重退化, 因此研究濕地動態變化規律及退化情況是當務之急。

本文以吉林省西部地區為研究區, 選取1950—2015年間四個時期的遙感影像, 應用地理信息系統(GIS)和遙感(RS)技術開展土地退化的遙感動態監測研究, 掌握土地退化的數量、時空分布及變化趨勢, 對本地區農業發展及生態環境的恢復與重建具有重要的理論及實際意義。

1 研究區概況

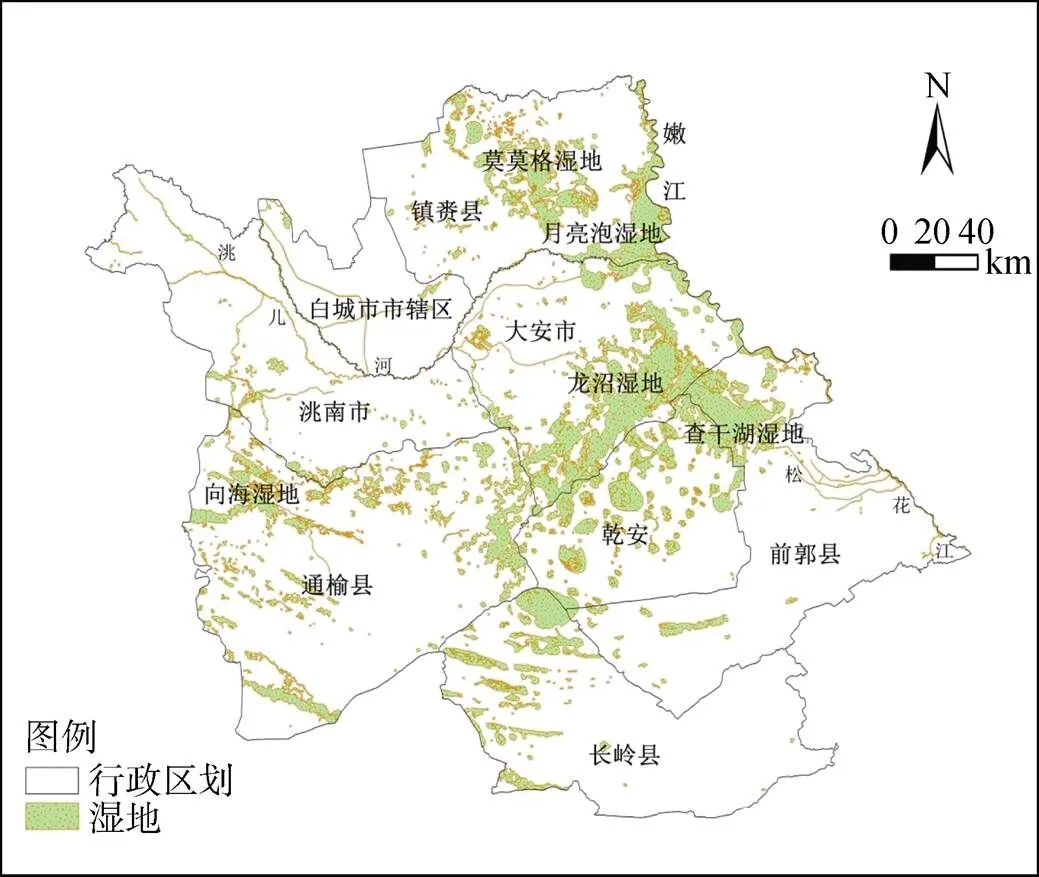

吉林省西部位于松嫩平原的中南部, 遼河平原的北端, 地處121°38′—126°12′E, 44°—46°20′N , 包括大安、洮南、白城、鎮賚、通榆、長嶺、前廓、乾安8個市縣(圖1)。該區屬大陸性季風氣候區, 年日照時間2800—3000 h, 年總輻射5100—5200 MJ·m-2; 年均降水量400 mm左右, 年均蒸發量1600—2000 mm, 平均相對濕度60%—65%; 無霜期140—160 d。區域內水系發育, 主要為松花江水系; 過境的河流有嫩江、松花江、洮兒河。區域內從東到西, 呈地帶性分布著黑土、淡黑鈣土、暗栗鈣土3種草原土壤。在嫩江中下游、嫩江和第二松花江匯合處, 洮爾河、霍林河流域集中分布了大面積濕地, 較大的濕地諸如向海、莫莫格、月亮泡、查干湖濕地等。由于自然因素與人為活動的影響, 土地鹽堿化、土地沙漠化等土地退化現象十分明顯[6]。

2 資料來源及研究方法

本文的數據源時間范圍是1950—2015年, 分4個時期: 1950—1976年(階段1)、1976—2000年(階段2)、2000—2005年(階段3)和2005—2015年(階段4), 遙感數據為1976年的MSS, 2000年與2005年得的TM, 2015年的ETM+, 對遙感影像進行幾何校正和圖像增強處理, 建立像解譯標志, 通過影像解譯得到研究區4個時期內的土地利用數據, 此外1950年的土地利用類型從同年的地形圖上進行分類提取。參照國家通用的土地利用分類系統, 根據研究區實際情況將其分為旱地、水田、沙地、鹽堿地、草地、林地、裸地、沼澤地、河渠、水庫坑塘、建設用地(城鄉、工礦、居民用地)與河流、湖泊濕地等12大類型。

圖1 吉林省西部地區濕地分布圖

Figure 1 Distribution map of wetlands in the western part of Jilin Province

為了進一步研究吉林省西部濕地面積在近70 a內的變化過程, 本研究中釆用濕地景觀動態變化度模型來分析濕地景觀數量的動態變化情況, 釆用轉移矩陣來分析濕地景觀結構和功能的變化情況[7-9]。

景觀類型動態度分析是以濕地各景觀類型面積在時間序列上的動態變化為基礎建立的分析方法[10]。引入此模型一方面可以展示濕地自身的變化強度與規律, 另一方面可以了解研究區內濕地變化的時間特征[11]。濕地景觀動態變化度包括單一濕地景觀動態變化度和綜合濕地景觀動態變化度兩種統計模型[12]。

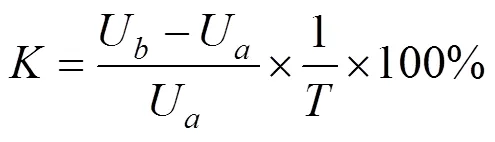

單一濕地動態變化度數學表達式為:

它能夠定量的表達研究區一定時間內各個景觀類型面積的變化趨勢其中,代表研究時段內某一濕地景觀類型動態變化度,U和U分別代表研究初期與研究末期某一濕地景觀類型的面積,為研究周期。當的時段為年時,值就是該區域某種濕地景觀類型的年變化率。

研究區內不同類型的濕地變化存在著顯著差異, 利用相對變化率可以直觀反映出濕地變化的類型差異[13-14]。

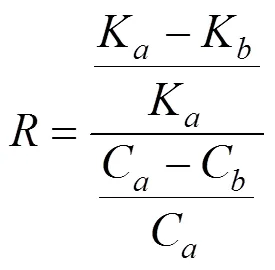

濕地相對變化率模型為:

式中KK分別為某一類型濕地在研究初期和末期面積,C、C分別為研究區研究初期、末期濕地總面積。不同類型濕地相對變化率不同, 當大于0說明該濕地類型具有與濕地總體相同的變化趨勢, 當小于0說明該濕地類型具有與實體總體相反的變化趨勢; 當絕對值大于1說明該濕地類型變化強度大于濕地整體變化強度, 當絕對值小于1說明該濕地類型變化強度小于濕地整體變化強度。

利用GIS和RS技術, 制作吉林省西部不同時期的濕地分布圖和土地利用圖, 分析吉林省西部沼澤地面積和空間格局變化。在此基礎上, 計算出不同時期各土地利用類型的狀態轉移矩陣。

3 結果與分析

3.1 吉林西部濕地動態變化特征

利用GIS 技術, 制作出吉林省西部不同時期濕地空間分布圖(見圖2), 從濕地變化的空間看, 研究區的東中部和北部濕地變化較大, 且面積呈增加的趨勢; 而西部和南部變化相對較小, 且面積呈逐漸減少的趨勢。各種類型濕地的空間格局變化不一樣, 由圖可知, 沼澤濕地喪失較大的區域主要分布在嫩江、松花江沿岸、以及查干湖、月亮湖等湖泊附近,水田面積增加的主要區域位于研究區中、東部的引嫩入白工程、哈達山水利樞紐工程、大安灌區工程三大工程區, 以及河流湖泊沿岸。

表1從景觀面積統計的角度, 對流域范圍濕地變化進行了定量評價并計算近70a的濕地變化動態度。從吉林西部各不同類型濕地面積統計可以看出, 濕地總面積呈波動型減少的趨勢。1950年研究區內濕地總面積為67876.34 km2, 1976年濕地總面積為5329.52 km2比1950年減少了1546.82 km2。這期間減少的區域主要位于吉林西部北部鎮賚縣、中部乾安縣、南部長嶺縣與東部洮南地區。洮兒河附近的水田在這一時期增加明顯; 2000年濕地總面積相對于1976年增加了454.64 km2, 到2005年持續減少至5513.12 km2, 但在2015年濕地面積大幅增長至6339.66 km2。不同類型濕地發生的變化過程和變化幅度不同, 1950—2015年間沼澤濕地面積減少最多以每年0.0097%的速度減少, 減少了3437.91 km2; 水田面積增加最多以每年0.15%的速度增加, 增加了2415.47 km2, 增加近10倍。由此可見濕地的增加主要是水田面積增加造成的。

表2顯示, 1975—1976 年期間各類型濕地變化不盡相同: 河流湖泊濕地、水田、水庫坑塘相對變化率為負值, 說明其變化趨勢與此研究期內濕地整體變化趨勢相反, 即具有增加的趨勢, 河渠與沼澤濕地的相對變化率為正值, 說明其與濕地整體變化趨勢相同。其中, 各濕地類型的相對變化率絕對值均遠大于1, 說明在此研究期內各濕地類型無論是增加還是減小的變化強度都遠大于研究期內濕地整體變化強度; 1976—2000年期間, 河流湖泊濕地、沼澤濕地、水庫坑塘的相對變化率為負值, 但是其絕對值都在1附近, 這說明雖然這期間這幾種濕地類型有所減少但其減少的幅度都很小且河流湖泊濕地與水庫坑塘的變化強度都小于研究期間整體濕地變化強度。可以看到水田的變化率在此期間遠遠大于1, 說明水田在這一時期得到了大量的開發, 面積急劇增加; 2000—2005年期間整體5種類型濕地相對變化率均為正值, 說明他們的變化趨勢均與此研究期內濕地整體變化趨勢相同, 即均成減少的趨勢。其中, 沼澤濕地的相對變化率絕對值均小于1, 說明其變化強度均比濕地整體變化強度小; 2005—2015年期間, 河流湖泊濕地與沼澤濕地的相對變化率為負值說明在這期間這兩種濕地類型都是減少的, 其余濕地類型都是增加的, 其中水庫坑塘的相對變化率遠大于1, 說明在此期間新建水庫坑塘較多。

3.2 吉林省西部景觀結構變化特征

吉林西部的濕地類型有自然濕地和人工濕地,自然濕地包括沼澤濕地、河流濕地、湖泊濕地,人工濕地包括水庫、坑塘、溝渠、水田等。根據1950—2015年土地利用類型覆被圖(圖3)與不同時期的濕地空間分布圖可以看出近70 a該區域的地表景觀格局已經發生了顯著的改變, 1950—2015年, 旱地、鹽堿地持續增加, 草地、沼澤地總面積持續減少。在1950年,草地與沼澤地是這一時期的優勢地類; 鹽堿地與林地面積較小。1976年, 吉林省中部與北部大量沼澤濕地退化, 濕地與草地迅速鹽堿化。到2000年,草地和沼澤地的面積迅速減少,旱地、建設用地、鹽堿地呈增加趨勢,導致了區域景觀的不斷破碎化,草地和沼澤地則迅速降低, 而建設用地大幅增長。到2015年,林地、鹽堿地以及沙地面積比重的不斷增加, 反映了區域生態在不斷惡化,環境安全壓力增大,土地利用的劇烈變化使得生態安全尤其是沼澤地的生態安全問題突出。

圖2 吉林西部不同時期濕地空間分布

Figure 2 Spatial distribution of wetlands in different periods in western Jilin Province

表1 吉林省西部不同時期濕地面積及變化率

表2 吉林省西部濕地相對變化率

圖3 吉林西部不同時期土地利用類型覆蓋圖

Figure 3 Coverage of land use types in different periods in western Jilin

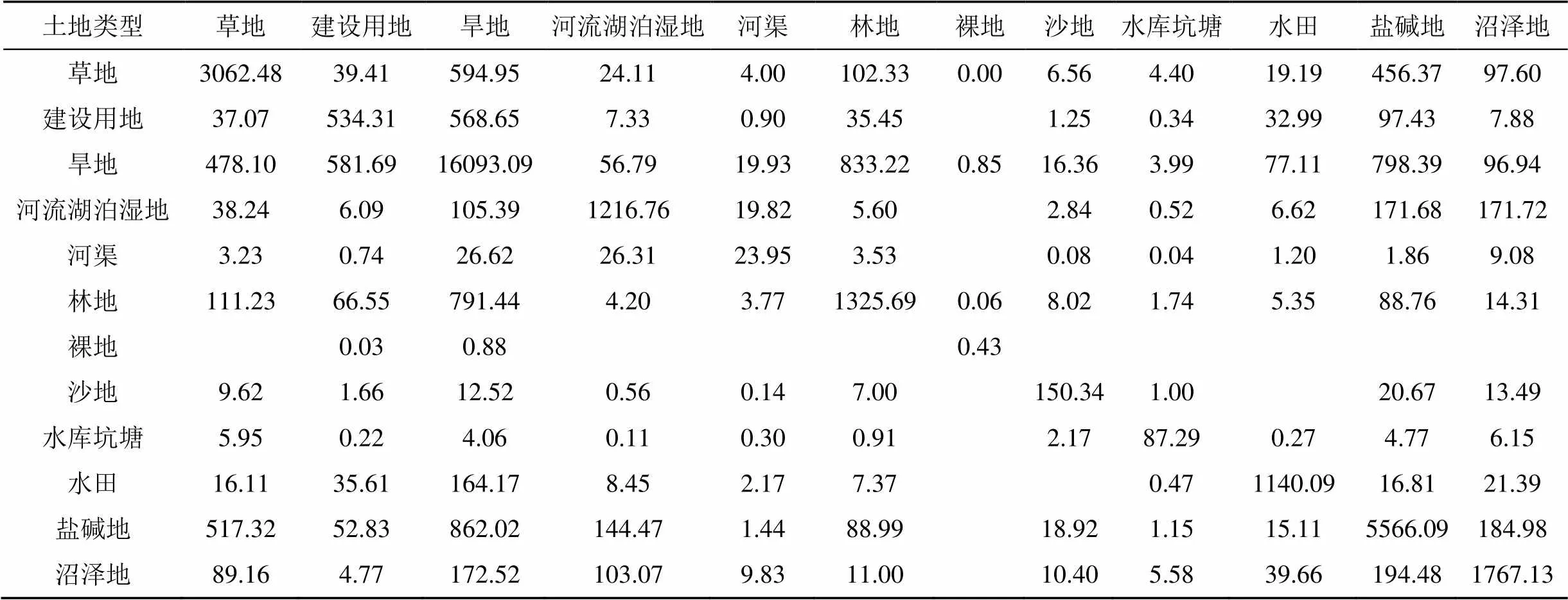

由表3可知1950—1976年間, 由于人類墾殖和放牧活動的影響, 大量沼澤濕地轉化為旱地和草地, 一部分則退化為沙地、鹽堿地等未利用地, 導致沼澤濕地面積急劇減少, 其中有1724.41 km2的沼澤地轉化為鹽堿地, 1009.12 km2轉化為草地, 817.73 km2轉化為旱地, 413.31km2轉化為河流湖泊濕地。從空間上看沼澤地的的退化主要發生在前郭、長嶺、大安、乾安、通榆、鎮賚縣。在1976—2000年(表4), 旱地的大量開墾繼續占用沼澤濕地, 面積仍然呈現下降趨勢, 但是同時一些草地退化為沼澤濕地, 486.4 km2旱地被開發為水田所以沼澤地減少面積相對降低。沼澤濕地主要向水田、鹽堿地轉移。其中347.7 km2的沼澤地轉移為水田, 134.21 km2轉移為鹽堿地。從空間上看水田在這一時期的開發主要發生在前郭縣與鎮賚縣。在2000—2005年間(表5), 雖然沼澤地持續退化, 但由于退耕還林、還草政策, 沼澤地退化與鹽堿地的增加面積十分微弱。沼澤地主要向旱地、河流湖泊濕地、鹽堿地轉移, 沼澤地有172.52 km2轉移為旱地, 118.48 km2轉移為水域, 103.07 km2轉移為鹽堿地。在2005—2015年間(表6), 沼澤地主要向旱地、鹽堿地與水田轉移, 沼澤地中有165.89 km2轉移為旱地, 245.85 km2轉移為水田, 170.53 km2轉移為鹽堿地, 同時此期間有757.68 km2的旱地轉化為水田。大量沼澤濕地轉化為水田主要在鎮賚縣與白城市。

表3 1950—1976年土地利用類型面積轉移矩陣

表4 1976—2000年土地利用類型面積轉移矩陣

表5 2000—2005年土地利用類型面積轉移矩陣

表6 2005—2015年土地利用類型面積轉移矩陣

1950—2015 年間, 沼澤地退化,鹽堿地擴張嚴重, 沼澤地主要向旱地、草地和鹽堿地轉移。沼澤地主要被開墾為耕地, 1521.66 km2(28%)的沼澤地和13.1%的河流湖泊開墾為旱地,11.68%的沼澤濕地轉化為草地, 18763.28 km2(34.51%)的沼澤地和14.76%的河流湖泊轉化為鹽堿地。從空間看, 沼澤地喪失較大的區域, 主要集中分布在嫩江、第二松花江沿岸, 以及查干泡、月亮泡等湖泊附近; 水田面積的增加主要有旱田改水田和荒地改水田兩種方式: 1950—2015年旱田改水田的面積占32.8%, 沼澤濕地改水田的面積占23.7%, 草地改水田的面積占31.9%, 鹽堿地改水田的面積占不到0.1%。由此可見,農用地大面積的開墾和土地的鹽堿化是吉林西部濕地退化的主要因素。隨著農業和經濟的發展, 人類對土地的改造與利用強度不斷地加強,吉林西部土地沙漠化、鹽堿化程度也在不斷加重。劉殿偉等人研究發現[15], 西部鹽堿地面積占全省鹽堿化土地的98.1%, 是松嫩平原最為典型的鹽堿地分布區。吉林西部生態環境的惡化將影響到該地區未來農業經濟建設和生存環境質量。加強濕地資源保護,改良區域生境, 這將是吉林西部未來農業建設與可持續發展的重要任務。

4 討論

人類活動在吉林西部濕地空間變化中起重要作用, 隨著人口的增多, 人類對耕地的需求量增加, 研究發現, 1950—2015年間, 沼澤地退化,鹽堿地擴張嚴重, 沼澤地主要向旱地、水田、草地和鹽堿地轉移。由于東北地區環境相對穩定, 土地資源豐富, 一個多世紀以來, 大量移民遷移到這里, 導致該地區人口迅速增長, 進而引發一系列土地利用和生態變化[16-17]。大量的沼澤地被開墾為水田和旱地,實地調查發現, 許多歷史上為濕地的地區, 已經被開墾為耕地, 導致斑塊濕地面積減少, 破碎化程度增加。自20世紀90年代中后期以來, 由于保護環境和資源意識的提高, 濕地保護體系的逐步完善和保護政策的相繼出臺, 濕地盲目開墾問題逐漸得到控制, 濕地退化率逐漸降低。但是通過分析土地利用類型覆蓋圖發現, 2005年之后增加的濕地多為人工濕地, 各種大小水庫的建立截留地表水嚴重, 造成了河流斷流、河床干涸的現象, 使得自然濕地供水不足繼續萎縮。

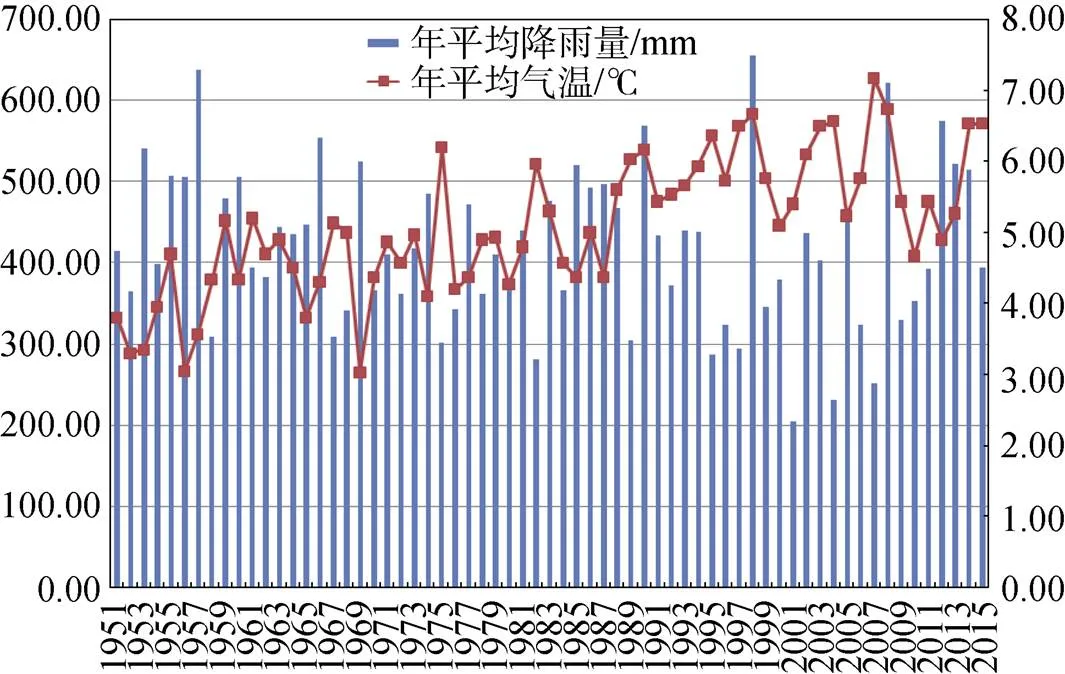

自然因素也是這一時期沼澤地退化、土地鹽堿化的重要原因[18-19]。該區地表由第四紀沖積物構成, 土壤以黃土狀亞沙土、砂土和粉細砂為主, 土壤結構松散, 保水保肥能力差, 遇到干旱、內澇等干擾,自然結構極易遭到破壞, 成為土地沙漠化的重要物源,平原沉積物質地粘重、滲透性差, 水網不發達,水分長期停滯不能外流,可溶性鹽類難以排泄, 同時由于夏季蒸發量大, 土地極易鹽堿化。由圖4所知, 該區域70a來, 氣溫明顯上升, 已成為東北地區的增溫中心之一; 同時降水呈現減少后增加的趨勢, 年平均降水量從1960年的505 mm降至2001年的205 mm左右, 而后在2009到2015年又有增加; 與此同時, 濕地也呈現出類似的趨勢, 表現為先減少后增加, 由表2所知, 2005年到2015年期間, 水庫坑塘和水田面積大幅度增加, 主要原因在于降雨量增加, 尤其2013年汛期, 洮兒河流域發生了自1998年以來的特大洪水事件后, 大量雨水匯集到水庫坑塘區, 使得這個時期濕地面積相應的增加。綜上所述, 降水變化是影響西部地區濕地動態變化的主要自然因素之一。

5 結論

由于全球氣候變化與人類活動的影響, 吉林省西部濕地總面積在1976—1950年總體呈波動型減少趨勢且各類型濕地面積的變化趨勢不一致。自然濕地退化的面積主要由人工水田填補, 但這種填補是否能夠代替自然濕地的功能還有待商榷。沼澤地與河流湖泊濕地等自然濕地呈現逐漸減少的趨勢, 且變化強度與濕地總面積變化強度相近; 水田、水庫坑塘等人工濕地面積的增加, 變化強度遠大于濕地總面積變化強度說明人工濕地的變化受外部因素干擾嚴重。

圖4 1951—2015年吉林省西部年降水量和年平均氣溫變化(數據來源: 中國氣象數據網)

Figure 4 The annual precipitation and average temperature in west of Jilin province from 1951 to 2015

從空間分布看, 1950—2015年濕地在研究區的中東部和北部濕地呈增加的趨勢, 增加的主要是人工濕地(水田)面積。水田面積增加的區域, 主要位于河流湖泊沿岸; 研究區西、南部濕地面積變化較小且減小, 鹽堿地呈近似同心圓狀或條帶狀鑲嵌在湖泊周圍, 隨湖水面積縮小, 其周邊鹽堿地的面積擴張。自然濕地喪失較大的區域主要分布在嫩江、松花江沿岸、以及查干湖、月亮湖等湖泊附近, 濕地鹽堿化嚴重并且出現沙化, 另被大量開墾為耕地。

1950—2015年間, 沼澤地退化,鹽堿地擴張嚴重, 沼澤濕地主要向旱地、水田、草地和鹽堿地轉移。水田面積的增加主要有旱田改水田和荒地改水田兩種方式。共1521.66 km2超過30%的沼澤濕地開墾為耕地其中891.78 km2的沼澤濕地開墾為旱地, 629.883 km2開墾為水田。另634.00 km2的沼澤濕地轉化為草地, 只余下810.66 km2的沼澤濕地不足1950年的16%; 1873.28 km2近40%的沼澤濕地和170.691 km2的河流湖泊轉化為鹽堿地, 同時有1286.5 km2的旱地和872.187 km2水田鹽堿化。由此可見土地鹽堿化與耕地的大面積開墾是造成濕地退化的主要原因。而近年來的濕地面積大的增加主要是由于水田面積的增加。

[1] RICAURTE L F, OLAYA-Rodriguez M G, Cepeda- Valencia J, et al. Future impacts of drivers of change on wetland ecosystem services in Colombia[J]. Global environmental change, 2017, 44: 158–169.

[2] VAN METER K J, BASU N B. Signatures of human impact: size distributions and spatial organization of wetlands in the Prairie Pothole landscape[J]. Ecological Applications, 2015, 25(2): 451–465.

[3] JIANG Weiguo, LV Jinxia, Wang Cuicui, et al. Marsh wetland degradation risk assessment and change analysis: A case study in the Zoige Plateau, China[J]. Ecological Indicators, 2017, 82: 316–326.

[4] KINGSFORD R T, BASSET A, JACKSON L. Wetlands: conservation's poor cousins [J]. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 2016, 26(5): 892–916.

[5] 馬馳. 松嫩平原濕地動態監測及遙感分析[J]. 科技通報, 2018, 34(2): 127–132.

[6] 劉雁, 盛連喜, 劉吉平. 1985—2010 年吉林省西部地區濕地空間格局變化及熱點地區[J]. 東北林業大學學報, 2014, 42(4): 78–81.

[7] JOHNSON W C, POIANI K A. Climate change effects on prairie pothole wetlands: findings from a twenty-five year numerical modeling project[J]. Wetlands, 2016, 36(2): 273–285.

[8] 朱長明, 李均力, 張新, 等. 新疆博斯騰流域濕地遙感監測及時空變化過程[J].吉林大學學報: 地球科學版, 2013, 43(3): 1671–5888.

[9] KONEFF M D, ROYLE J A. Modeling wetland change along the united states atlantic coast[J]. Ecological Modelling, 2004, 177(1/2): 41–59.

[10] 陳健全. 漳江口濕地景觀類型動態度分析[J]. 林業勘察設計, 2001(2): 55–57.

[11] 楊永興等. 西遼河平原東部沼澤發育與中全新世早期以來古環境演變[J]. 地理科學, 2001, 21(3): 242–249.

[12] 張業玲. 基于3S技術的廣東省濕地變化研究[D]. 北京:中國地質大學, 2010.

[13] 崔保山等. 黃河三角洲濕地生態特征變化及可持續性管理對策[J]. 地理科學, 2001, 21(3): 250–256.

[14] 姜琦剛, 崔瀚文, 李遠華, 等. 東北三江平原濕地動態變化研究[J]. 吉林大學學報: 地球科學版, 2009, 39(6): 1127–1136.

[15] 劉殿偉. 過去50a三江平原土地利用/覆被變化的時空特征與環境效應[D]. 長春: 吉林大學, 2006.

[16] 王志強, 張柏, 于磊, 張樹清, 王宗明. 吉林西部土地利用/覆被變化與濕地生態安全響應[J]. 干旱區研究, 2006(03): 419–426.

[17] 王明全, 王金達, 劉景雙, 等. 吉林省西部資源環境和人口經濟發展的耦合性分析[J]. 水土保持通報, 2008, 28(2): 1–6.

[18] 高海生.吉林省增產百億斤商品糧能力規劃[J]. 食品科技, 2008(7): 23–25.

[19] MENG Weiqing, HE Mengxuan, HU Beibei, et al. Status of wetlands in China: A review of extent, degradation, issues and recommendations for improvement[J]. Ocean & Coastal Management, 2017, 146: 50–59.

Study on the dynamic change of wetland in western Jilin Province from 1950 to 2015

LI jieling, MA Qiongfang, YAN Hong, CHEN Ling, BIAN Dawei, LI Weidong, ZHANG Chaofan

Academy of Forestry of Jilin Province, Changchun 130033, China

The western Jilin Province was selected as the study area. Combining GIS and RS, the dynamic change of the wetland in the western Jilin Province from 1950 to 2015 was studied by using the dynamic degree model and the land use transition matrix. The total area of the wetland in the west of Jilin Province showed a fluctuating decrease trend from 1976 to 2015. The area of the marsh in the natural wetland sustainably decreased. The area of the river and lake increased at first, and then decreased.The area of the constructed wetland increased gradually. The natural wetland mainly transferred to the cultivated land, the grassland and saline-alkali land. The paddy field increased because the upland field and the swamp transferred to the paddy field. The decreased area of the natural wetland mainly distributed near Nenjiang River, Songhua River, Chagan Lake and Moon Lake. The increased area of the constructed wetland (the paddy field) was located along the rivers and lakes in the central and easternJilin Province.

wetland change; western Jilin Province; dynamic degree; land usetransition matrix

10.14108/j.cnki.1008-8873.2020.06.009

S157.2

A

1008-8873(2020)06-060-09

2019-07-05;

2019-08-27基金項目:國家重點研發計劃項目(2016YFC0500407); 長白山濕地與生態吉林省聯合重點實驗室基金項目(CWE18-3); 吉林省公益性科研院所科研項目(GY-2018-09和GY-2019-2); 吉林省林業廳科技項目(2018-002); 吉林省林業重大科技攻關計劃(2015-004); 林業科技創新平臺運行補助項目(201913203)

李杰玲(1966—), 女, 副高, 從事生態學研究,E-mail: 2660389954@qq.com

李杰玲

李杰玲, 馬瓊芳, 燕紅, 等. 1950—2015年吉林省西部地區濕地動態變化研究[J]. 生態科學, 2020, 39(6): 60–68.

LI jieling, MA Qiongfang, YAN Hong, et al. Dynamic study of wetland in western Jilin Province from 1950 to 2015[J]. Ecological Science, 2020, 39(6): 60–68.