長江經(jīng)濟帶生態(tài)系統(tǒng)服務供需時空分異與平衡格局分析

張平,朱翔,*,賀清云, 歐陽曉,2

長江經(jīng)濟帶生態(tài)系統(tǒng)服務供需時空分異與平衡格局分析

張平1,朱翔1,*,賀清云1, 歐陽曉1,2

1.湖南師范大學資源與環(huán)境科學學院,長沙 410081 2. 國土資源評價與利用湖南省重點實驗室, 長沙 410007

為加強區(qū)域生態(tài)資產(chǎn)管理和實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展, 以長江經(jīng)濟帶為研究區(qū), 綜合運用格網(wǎng)、供需平衡模型和空間自相關(guān)分析長江經(jīng)濟帶2000—2015年生態(tài)系統(tǒng)服務供需時空分異及平衡格局, 并進行空間依賴性檢驗。結(jié)果發(fā)現(xiàn): (1)研究期內(nèi)長江經(jīng)濟帶生態(tài)系統(tǒng)服務供給總體呈先增加后減少的變化趨勢, 共縮減115.34億元, 下降0.15%, 其中,耕地的生態(tài)系統(tǒng)服務供給減少幅度最大, 達338億元。(2)2000—2015年生態(tài)系統(tǒng)服務供給的年際變化不太顯著,但需求呈現(xiàn)階段性增長,且兩者都存在顯著的空間異質(zhì)性。高供給主要分布在長江中下游的湖泊濕地、京杭運河沿線及長江入海口;低供給主要分布在貴州中西部、四川盆地、川西北及川北、長江中下游平原及河流入海口附近。高需求主要分布在長三角、江漢平原、長株潭地區(qū)、鄱陽湖平原、成都平原,空間上具有明顯“核心—邊緣”的特點。低需求主要分布在各縣市的建成區(qū), 空間上呈離散點狀。(3)時間變化上, 生態(tài)系統(tǒng)服務供需平衡格局總體變化不大, 但也存在個別年份的明顯變動。空間分布上, 生態(tài)服務供需平衡格局主要以較高盈余區(qū)、一般盈余區(qū)、供需平衡區(qū)和一般赤字區(qū)這四種類型區(qū)為主。(4)15年間生態(tài)服務供需平衡關(guān)系始終存在顯著的空間正相關(guān), 空間集聚顯著,且集聚變化具有階段性。2000—2010年莫蘭指數(shù)逐年增加, 空間集聚愈加顯著; 2010年之后莫蘭指數(shù)大幅減小, 空間集聚減弱。LISA聚類占比反映出生態(tài)服務供需平衡格局具有明顯的空間不平衡性。因此, 從生態(tài)赤字區(qū)、平衡區(qū)和盈余區(qū)三方面提出了相應的發(fā)展建議, 為長江經(jīng)濟帶的生態(tài)補償與生態(tài)建設(shè)提供參考。

生態(tài)系統(tǒng)服務; 時空分異; 供需平衡格局; 空間自相關(guān); 長江經(jīng)濟帶

0 前言

生態(tài)系統(tǒng)服務(Ecosystem Services, ES)是指生態(tài)系統(tǒng)形成和所維持的人類賴以生存和發(fā)展的環(huán)境條件和效用[1],人類以直接或間接的方式獲得其產(chǎn)品和服務。生態(tài)系統(tǒng)服務通過生態(tài)系統(tǒng)服務供給與社會經(jīng)濟需求的關(guān)系影響人類福祉。人類福祉一方面受生態(tài)系統(tǒng)提供的資源與服務的影響,另一方面又受人類社會需求偏好與期望的影響。同時,生態(tài)系統(tǒng)服務作為自然系統(tǒng)與人類社會的橋梁,其供給與需求可以反映生態(tài)系統(tǒng)服務與人類社會間復雜的動態(tài)關(guān)聯(lián)[2]。但在城鎮(zhèn)化、人口集聚和建成區(qū)擴張的推動下,生態(tài)系統(tǒng)服務供需關(guān)系趨向失調(diào)并引發(fā)了一系列諸如城市熱島、生態(tài)用地流失、環(huán)境污染和自然景觀破壞等生態(tài)問題[3]。對生態(tài)系統(tǒng)服務的供給和需求進行識別、度量、空間化及均衡分析,有利于研究生態(tài)系統(tǒng)服務由“源”到“匯”的空間傳遞過程[4],以及供需間的耦合平衡關(guān)系,確定真正需要保護的地方,明確供需雙方是誰、供給區(qū)與受益區(qū)在哪[5],為建設(shè)生態(tài)型城市和實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展提供理論指導[6],對生態(tài)系統(tǒng)服務付費、生態(tài)補償及區(qū)域生態(tài)資源管理同樣具有重要的現(xiàn)實意義。

國內(nèi)外關(guān)于生態(tài)系統(tǒng)服務的研究在生態(tài)服務分類與價值估算[7–11]、生態(tài)服務的時空特征[12–14]與模擬預測[15]、影響機制[16–19]、權(quán)衡與協(xié)同關(guān)系[20–23]、供需關(guān)系與人類福祉[24–26]等方面已取得了豐富成果,其中關(guān)于生態(tài)系統(tǒng)服務供需平衡關(guān)系的研究正逐漸引起學者們的重視。當前有關(guān)生態(tài)系統(tǒng)服務供需平衡的研究成果主要集中在兩個方面: (1)生態(tài)系統(tǒng)服務供需平衡關(guān)系的時空特征方面,王靜[27]、翟天林[28]和董瀟楠[29]等學者從全國、長江經(jīng)濟帶和珠海等不同空間尺度對生態(tài)系統(tǒng)服務供需平衡的空間格局與匹配狀況進行了探討,石憶邵等[30]對洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)的生態(tài)系統(tǒng)供需關(guān)系進行分析,發(fā)現(xiàn)其供需關(guān)系較為良好,供需比在空間上呈現(xiàn)“四周高中間低”的特點,但城鄉(xiāng)供需差異顯著;武愛彬等[4]運用供需矩陣研究了京津冀地區(qū)生態(tài)系統(tǒng)服務供需的盈赤狀況,結(jié)果表明西北部供需呈現(xiàn)盈余狀態(tài),而東南部赤字區(qū)面積有擴大趨勢。(2)生態(tài)系統(tǒng)服務供需平衡對生態(tài)管理的啟示方面,劉頌等[31]學者認為生態(tài)系統(tǒng)服務供需平衡的研究對于指導城市綠地系統(tǒng)的規(guī)劃與完善具有重要意義,并提出增加城市彈性內(nèi)容,結(jié)合需求建立綠地彈性供給等城市綠地管理的優(yōu)化建議;顧康康等[32]依據(jù)安徽省生態(tài)系統(tǒng)服務供需關(guān)系的空間特征,將安徽省劃分成生態(tài)協(xié)調(diào)型、生態(tài)控制型、生態(tài)重建型和生態(tài)保育型四種生態(tài)管控類型,以提高生態(tài)管理效率與水平;管青春等[33]結(jié)合生態(tài)系統(tǒng)服務供需匹配度和協(xié)調(diào)度的空間集聚情況,以空間疊加產(chǎn)生的組合類型劃分曲周縣的農(nóng)業(yè)生態(tài)管理分區(qū),實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生態(tài)的精細化和差異化管理。總體來看,已有成果為深入研究生態(tài)系統(tǒng)服務供需關(guān)系及其平衡格局提供了一定啟示,但仍存在一些不足之處。一是已有研究多基于國家、省域、市域等宏觀行政尺度,難以準確測度和研究區(qū)域微觀尺度上的空間分異特征;二是國內(nèi)外關(guān)于生態(tài)系統(tǒng)服務供需關(guān)系的研究,多側(cè)重于供給研究,或供需某一方面的時序變化或空間演變,而較少關(guān)注供需雙方的時空動態(tài)演化以及供需平衡格局;三是已有研究對京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)的生態(tài)系統(tǒng)服務供需平衡關(guān)系與空間匹配進行了量化分析,但對于流域型長江經(jīng)濟帶的生態(tài)系統(tǒng)服務供需平衡格局的研究仍較為缺乏,或多集中在供需的評價與預測方面。

長江經(jīng)濟帶作為國家四大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略之一,是以長江為發(fā)展軸,以流域為腹地,以長三角城市群、長江中游城市群及成渝城市群為依托的宏觀協(xié)作經(jīng)濟帶[34]。它橫跨我國東、中、西部三大地區(qū),是我國推進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的重要軸線,旨在打造上、中、下游優(yōu)勢互補,東、中、西部互動合作的協(xié)調(diào)發(fā)展帶。同時,它也是我國生態(tài)安全格局的重要組成部分,是全球生物多樣性最為豐富的區(qū)域之一。然而,近年來長江流域內(nèi)出現(xiàn)了森林覆蓋率下降、耕地大幅縮減、水土流失、重金屬污染及大氣酸化等一系列生態(tài)環(huán)境問題,長江經(jīng)濟帶的生態(tài)環(huán)境正面臨著嚴峻挑戰(zhàn)[35]。基于此,本研究嘗試以長江經(jīng)濟帶為研究區(qū),選取2000—2015年期間的土地利用遙感影像,運用格網(wǎng)分析、當量因子、供需平衡建模與空間自相關(guān)等方法對長江經(jīng)濟帶生態(tài)系統(tǒng)服務供給與需求的時空特征與空間平衡關(guān)系進行分析,以揭示長江經(jīng)濟帶生態(tài)系統(tǒng)服務供需的時空異質(zhì)性與平衡格局特征,并提出相應的發(fā)展建議,為長江經(jīng)濟帶生態(tài)補償與生態(tài)資產(chǎn)管理提供科學指導,推動長江經(jīng)濟帶生態(tài)文明示范帶的建設(shè)與發(fā)展。

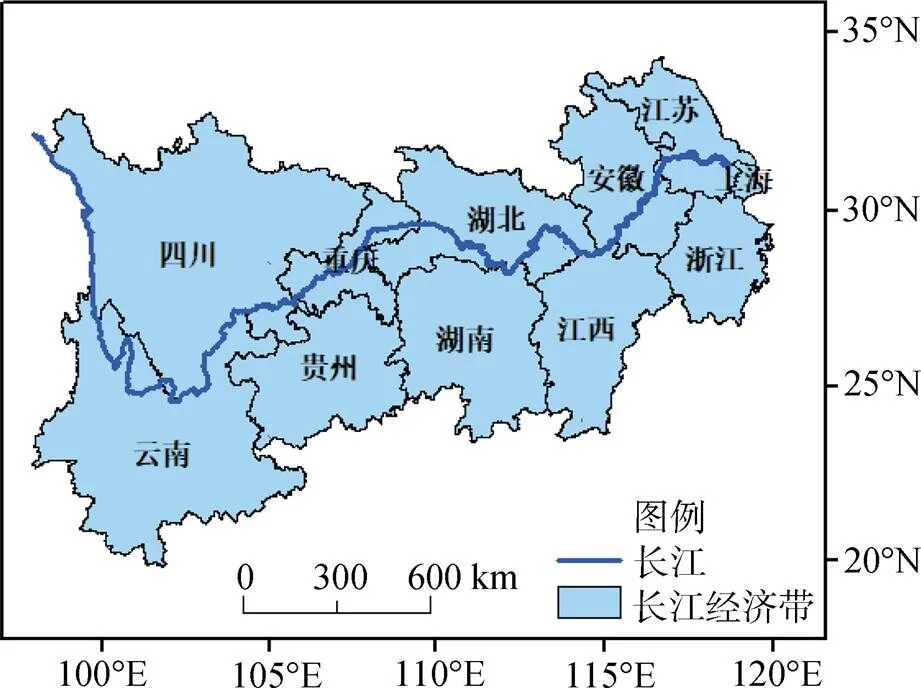

1 研究區(qū)概況

長江經(jīng)濟帶東起上海、西至云南,覆蓋上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、貴州、四川和云南等9省2市,面積約205萬平方公里,約占國土總面積的21.35%。以亞熱帶季風氣候為主,雨熱同期、降水充沛。地跨我國三級階梯,地勢起伏大;地形復雜多樣,以高原、山地為主,平原多分布在四川盆地、長江中下游地區(qū)。河網(wǎng)稠密,湖泊、濕地眾多,淡水資源及生物資源豐富。截至2018年底,長江經(jīng)濟帶約占全國42.91%(5.99億)的常住人口創(chuàng)造了全國約44.76%的經(jīng)濟產(chǎn)值,是世界上人口最多、產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、城市體系最完整的巨型流域經(jīng)濟帶[36]。國家高度重視長江經(jīng)濟帶建設(shè)及沿線生態(tài)環(huán)境保護,自2014年起,陸續(xù)出臺實施《長江經(jīng)濟帶發(fā)展規(guī)劃綱要》和《長江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》,并將生態(tài)環(huán)境保護作為經(jīng)濟發(fā)展推進的前提,明確要求以共抓大保護、不搞大開發(fā)為導向,以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為引領(lǐng),依托長江的水道聯(lián)通功能,推動上、中、下游地區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展和沿江沿海地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。依托三大城市群,優(yōu)化沿江產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和城鎮(zhèn)化布局,密切東、中、西部的經(jīng)濟社會交流與合作。同時,加快長江干流及支流的生態(tài)環(huán)境保護與修復,最大程度地恢復和提升生態(tài)系統(tǒng)服務能力,實現(xiàn)長江經(jīng)濟帶的可持續(xù)發(fā)展。

2 數(shù)據(jù)來源與研究方法

2.1 數(shù)據(jù)來源與處理

研究區(qū)2000年、2005年、2010年、2015年四期Landsat TM/ETM土地利用遙感影像圖都來自于中國科學院資源環(huán)境科學數(shù)據(jù)中心(http://www. resdc.cn)。參照劉紀遠等[37]土地利用/覆被變化(LUCC)研究和全國土地利用標準分類,本研究中用地類型主要包括耕地、林地、草地、水域、建設(shè)用地與未利用地六種。社會經(jīng)濟數(shù)據(jù)來自2001—2016年《中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒》和《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》。行政矢量邊界、人口公里網(wǎng)格與GDP公里網(wǎng)格數(shù)據(jù)也都從資源環(huán)境數(shù)據(jù)云平臺(http://www.resdc.cn)獲取。建設(shè)用地比例借助AcrGIS10.2從四期土地利用影像中提取。因格網(wǎng)能較好地避免行政區(qū)劃分割產(chǎn)生的分配計算誤差,經(jīng)多次測算并最終確定以10 km×10 km的格網(wǎng)對長江經(jīng)濟帶進行分割,共得到21291個格網(wǎng),在ArcGIS10.2中將計算得到的供給與需求同格網(wǎng)進行關(guān)聯(lián),并將人口、GDP值賦予格網(wǎng)。

圖1 研究區(qū)位置示意

Figure 1 Location of the study area

2.2 研究方法

2.2.1 生態(tài)系統(tǒng)服務供給估算模型

生態(tài)系統(tǒng)服務供給是指特定時間和空間范圍內(nèi),生態(tài)系統(tǒng)提供特定生態(tài)產(chǎn)品和服務的能力[46],而生態(tài)系統(tǒng)服務價值(ecosystem services value, ESV)是對其供給大小的一種貨幣化測量,可以反映一定的生態(tài)系統(tǒng)服務供給狀況,但價值量并非完全等同于供給量。目前國內(nèi)外關(guān)于生態(tài)系統(tǒng)服務供給的評估暫未形成一套科學、統(tǒng)一和完整的評估或核算方法,但當前形成的估算方法主要有功能價值法和當量因子法兩類。其中,當量因子法相較于功能價值法而言,使用更為簡便、對數(shù)據(jù)需求更少、評估結(jié)果可比性更高,現(xiàn)已成為評估生態(tài)系統(tǒng)服務供給較為常用的方法[38]。因而,本研究參考謝高地等[39]制定出的中國陸地生態(tài)系統(tǒng)單位面積生態(tài)服務價值當量表及相關(guān)研究[40],確定以長江經(jīng)濟帶11省市2015年水稻、小麥和玉米三種糧食作物的平均產(chǎn)量(分別為7145.34 kg·hm-2、3660.10 kg·hm-2、5136.10 kg·hm-2)和2015年這三種糧食的全國平均收購價(分別為2.76元·kg-1、2.33元·kg-1、1.88元·kg-1)為基本數(shù)據(jù),經(jīng)加權(quán)修正得到單位面積生態(tài)服務供給,也即一個當量供給系數(shù)為2514.21元·(hm-2·a-1)。計算公式為:

式(2)(3)中,ESV是第項生態(tài)服務功能的供給;VC是第種土地利用類型的第項生態(tài)服務功能的供給系數(shù);是研究區(qū)生態(tài)系統(tǒng)服務的總供給;A是研究區(qū)第種用地類型的面積;k是第種用地類型的生態(tài)系統(tǒng)服務供給。

2.2.2 生態(tài)系統(tǒng)服務需求估算模型

本研究借鑒彭建[41]、王靜[27]等研究成果,從建設(shè)用地比例、人口密度和經(jīng)濟密度三個方面描述生態(tài)系統(tǒng)服務需求,并構(gòu)建起土地開發(fā)指數(shù)(land development index, LDI),用于綜合表征生態(tài)系統(tǒng)服務需求水平。其中,建設(shè)用地比例反映土地開發(fā)利用程度及人類對生態(tài)系統(tǒng)服務的消耗強度;人口密度大小影響區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)服務的消耗強度和總需求;經(jīng)濟密度體現(xiàn)地區(qū)經(jīng)濟的富裕程度,間接反映人類對生態(tài)系統(tǒng)服務的偏好與需求程度。計算公式如下:

式(4)中LDI表示第個格網(wǎng)的土地開發(fā)指數(shù);Con表示第個格網(wǎng)的建設(shè)用地比例;Pop表示第個格網(wǎng)的人口密度;Gdp表示第個格網(wǎng)的經(jīng)濟密度。

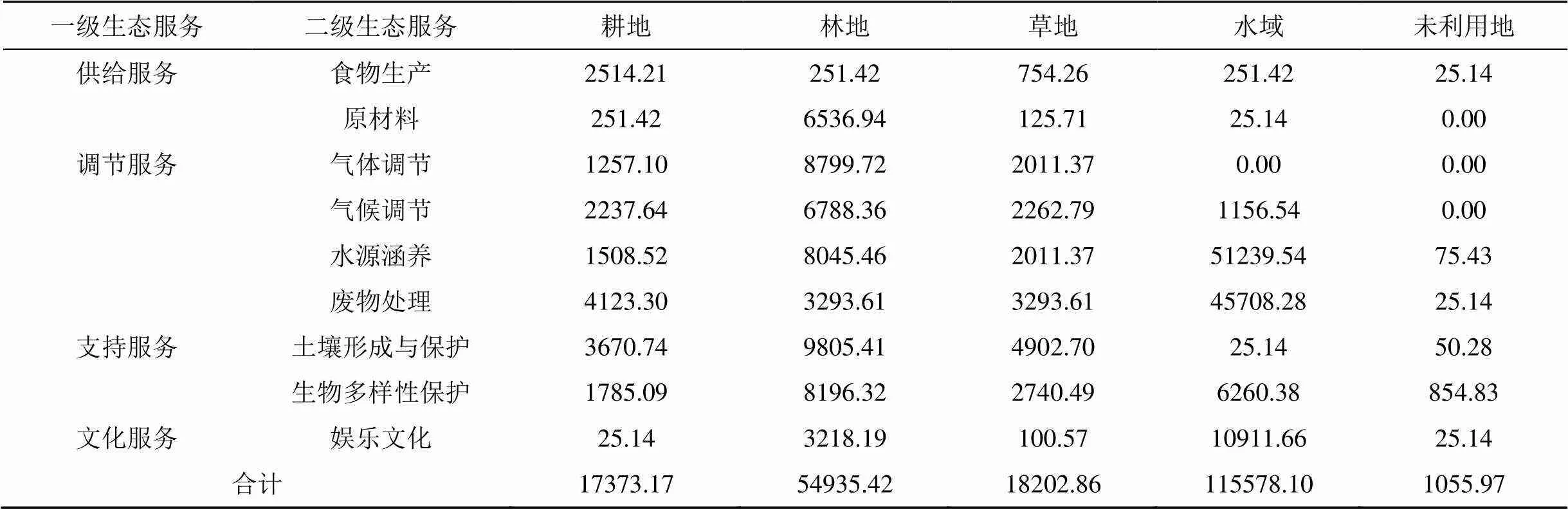

表1 長江經(jīng)濟帶生態(tài)系統(tǒng)單位面積生態(tài)服務供給系數(shù)/(元·hm-2·a-1)

2.2.3 生態(tài)系統(tǒng)服務供需平衡模型

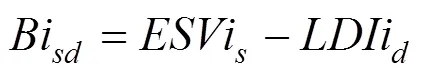

本研究借鑒劉東等[42]提出的生態(tài)承載力供需平衡盈虧概念,并參考歐維新等[43]學者有關(guān)生態(tài)系統(tǒng)服務供需綜合指數(shù)的構(gòu)建方法,以標準化后的格網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)服務供給和需求為基礎(chǔ),構(gòu)建出長江經(jīng)濟帶生態(tài)系統(tǒng)服務的供需平衡指數(shù)(the index of supply-demand balance, Bisd),其數(shù)值大小可以一定程度上反映生態(tài)系統(tǒng)服務供需的盈余、赤字和平衡狀況。公式如下:

式(5)中Bi表示第個格網(wǎng)的供需平衡指數(shù),ESVi為第個格網(wǎng)標準化后的生態(tài)系統(tǒng)服務供給,LDIi為第個格網(wǎng)標準化后的生態(tài)系統(tǒng)服務需求。運用ArcGIS10.2中的等距劃分法,將研究區(qū)的供需平衡指數(shù)(Bisd)劃分成高赤字、較高赤字、一般赤字、供需平衡、一般盈余、較高盈余和高盈余七種類型。

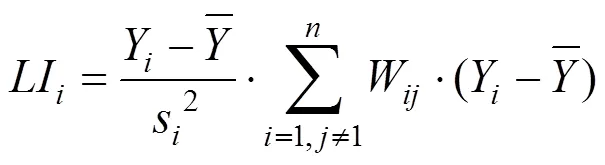

2.2.4 空間自相關(guān)分析

空間自相關(guān)是檢驗某一要素的屬性值是否顯著地與其相鄰空間點上的屬性值相關(guān)聯(lián)的重要方法,檢驗內(nèi)容包括全局空間自相關(guān)和局部空間自相關(guān),多用Global Moran’s I 和 Local Moran’s I來描述。計算公式為:

3 結(jié)果分析

3.1 生態(tài)系統(tǒng)服務供給的時空分異

從生態(tài)系統(tǒng)服務總供給看(表2),2000—2015年長江經(jīng)濟帶生態(tài)系統(tǒng)服務供給總體呈先增加后減少的變化趨勢,共縮減115.34億元,下降了0.15%。2000—2005年生態(tài)系統(tǒng)服務供給增加了95.71億元,而2005—2010年、2010—2015年則持續(xù)下降,依次減少了30.93億元、180.12億元。從各地類的生態(tài)系統(tǒng)服務供給看,15年來耕地與草地始終呈減少態(tài)勢,其中耕地的生態(tài)系統(tǒng)服務供給減少幅度最大,達338億元,而草地只減少了40.95億元。林地和未利用地的生態(tài)系統(tǒng)服務供給變化具有階段性,2000—2010年林地增加了85.02億元,2010年后林地又迅速減少了152.86億元;2000—2015年未利用地的生態(tài)系統(tǒng)服務供給經(jīng)歷了先減少后增加再減少的波動過程,但僅減少了0.05億元。相反,水域的生態(tài)系統(tǒng)服務供給呈逐年增長趨勢,共增加331.50億元,增幅為5%,這主要是由于長江上游植樹造林和中游退田還湖等政策的實施,河湖、水庫等水域面積逐漸增加,從而使得水域的生態(tài)系統(tǒng)服務供給大幅增長。此外,林地的貢獻率始終位居第一,2015年其貢獻率為68.28%,其次耕地的貢獻率為14.27%,居于第二。

2000—2015年長江經(jīng)濟帶生態(tài)系統(tǒng)服務供給按等距劃分為五種類型:低供給、較低供給、一般供給、較高供給和高供給。由圖2可知,時間變化上,2000—2015年研究區(qū)生態(tài)系統(tǒng)服務供給的年際變化不太顯著;空間分布上,長江經(jīng)濟帶生態(tài)系統(tǒng)服務供給存在明顯的空間分異。高供給主要分布在長江中下游的湖泊濕地、京杭運河沿線及長江入海口,還有零星分布在滇東南與滇北、川西南和湘南。較高供給在整個研究區(qū)呈“山”字形排列,主要位于滇中南、川西南、湘鄂西部、湘贛邊界與南嶺、武夷山區(qū),以及浙江西部與南部,而在研究區(qū)東中部則形成了“川”字形分布格局。因山地和丘陵面積廣闊,森林茂密、植被豐富,加上氣候適宜、降水充沛,所以自然環(huán)境優(yōu)越,生態(tài)功能完善、生態(tài)服務供給量較高。一般供給多位于山地丘陵向平原盆地過渡的地帶,林地面積較小,因而生態(tài)系統(tǒng)服務供給量較小。較低供給和低供給主要分布在貴州中西部、四川盆地、川西北、長江中下游平原及河流入海口附近,以江蘇和安徽北部最為顯著。地形平坦,平原分布廣泛,因而耕地與建設(shè)用地大量分布,加上,林地與水域的分布面積較小,從而使得該區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)服務供給較低。

表2 2000—2015年長江經(jīng)濟帶生態(tài)系統(tǒng)服務供給變化(109元)

圖2 2000—2015年生態(tài)系統(tǒng)服務供給空間分布

Figure 2 Spatial distribution of ecosystem services supply from 2000 to 2015

3.2 生態(tài)系統(tǒng)服務需求的時空分異

在ArcGIS中將長江經(jīng)濟帶2000—2015年生態(tài)系統(tǒng)服務需求等距分成低需求、較低需求、一般需求、較高需求和高需求五個等級。從圖3可知,15年間長江經(jīng)濟帶生態(tài)系統(tǒng)服務需求呈現(xiàn)階段性增長。2000—2005年在長三角、皖西北、蘇北、長江中游和四川盆地需求增長較快;2005—2010年研究區(qū)整體需求增長不太明顯,重慶周邊較低需求出現(xiàn)小幅增長;而2010—2015年重慶、武漢、昆明、長株潭城市群地區(qū)增長幅度比較明顯。空間分布方面,生態(tài)系統(tǒng)服務需求整體上也具有顯著的空間異質(zhì)性。具體表現(xiàn)為: 高需求與較高需求主要分布在人口、經(jīng)濟活動比較密集的長三角地區(qū)、江漢平原、長株潭地區(qū)、鄱陽湖平原、成都平原,以城市群中心城市為典型,空間上具有明顯“核心—邊緣”的特點。其“核心”區(qū),多為生態(tài)系統(tǒng)服務高需求或較高需求的集中分布,“邊緣”區(qū)依次分布著一般需求區(qū)、較低需求區(qū)和低需求區(qū)。城市群地區(qū),因中心城市城鎮(zhèn)化加快、人口過快涌入城鎮(zhèn),以及經(jīng)濟活動愈加集中、建設(shè)用地擴張加速,從而使得中心城區(qū)的生態(tài)服務需求日益高漲,由此需求水平較高。周邊地區(qū)受經(jīng)濟相對缺乏活力、進城人口規(guī)模偏小、建設(shè)用地拓展困難等影響,需求水平較低。較低需求和低需求主要分布在各縣市區(qū)的建成區(qū),空間上呈離散點狀,這主要是受空間距離的制約作用,縣域間人口、經(jīng)濟聯(lián)系較弱,形成各自獨立的點狀需求區(qū)。

圖3 2000—2015年生態(tài)系統(tǒng)服務需求空間分布

Figure 3 Spatial distribution of ecosystem services demand from 2000 to 2015

3.3 生態(tài)系統(tǒng)服務的供需平衡格局分析

3.3.1 供需平衡格局的時空變化

生態(tài)系統(tǒng)服務供需平衡指數(shù)可以大致反映一個區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)服務供需的時空平衡狀況[44],參考劉東[42]和歐維新[43]等劃分生態(tài)系統(tǒng)服務供需盈虧等級的方法,運用ArcGIS中的等距劃分法,將長江經(jīng)濟帶劃分為高赤字區(qū)、較高赤字區(qū)、一般赤字區(qū)、供需平衡區(qū)、一般盈余區(qū)、較高盈余區(qū)和高盈余區(qū)這七種類型區(qū)(如圖4)。時間變化上,圖4反映出2000—2015年長江經(jīng)濟帶的生態(tài)系統(tǒng)服務供需平衡格局總體變化不大,但也存在個別年份的明顯變動。對比2000—2015年的生態(tài)系統(tǒng)服務供需平衡狀況,發(fā)現(xiàn)2000—2005年間高赤字區(qū)的分布范圍明顯縮小,2000年集中分布在皖西北、蘇中蘇北、杭州灣地區(qū)的高赤字區(qū),在2005年已大幅度轉(zhuǎn)變?yōu)檩^高赤字區(qū),反映出這些地區(qū)生態(tài)系統(tǒng)服務供需關(guān)系開始由緊張轉(zhuǎn)為較緩和,生態(tài)環(huán)境壓力有所緩解。說明自2000年以來在國家退耕還林、退田還湖、植樹造林和生態(tài)轉(zhuǎn)移支付等政策的支持實施下,長江經(jīng)濟帶的水域、濕地及林地等生態(tài)用地得到了有效保護。2005—2015年間生態(tài)系統(tǒng)服務供需平衡格局雖較為穩(wěn)定,但上海、成都、重慶三個特大城市的生態(tài)系統(tǒng)服務供需平衡依然面臨著緊張失調(diào)的風險,其高赤字區(qū)和較高赤字區(qū)的分布范圍呈逐年增加趨勢。未來這類城市應合理增加生態(tài)用地,適當控制建設(shè)用地的擴張,保障城市生產(chǎn)生活的生態(tài)用地安全,完善綠色基礎(chǔ)設(shè)施,建設(shè)綠色宜居大都市。

空間分布上,2000—2015年研究區(qū)供需平衡格局主要以較高盈余區(qū)、一般盈余區(qū)、供需平衡區(qū)和一般赤字區(qū)這四種類型區(qū)為主,面積大且分布廣;而髙盈余區(qū)、高赤字區(qū)和較高赤字區(qū)面積小且分散。具體來看,較高盈余區(qū)主要集中在云南中南部、川西南山地、秦巴—武陵山區(qū)、幕阜山—羅霄山區(qū)、南嶺山地、武夷山區(qū)、大別山區(qū)及浙西浙南山地。一般盈余區(qū)分布在較高盈余區(qū)周邊地區(qū),多為緩坡低山丘陵向平原盆地的過渡區(qū)域,植被以草地和稀疏灌木為主,生態(tài)系統(tǒng)服務供給略大于需求。供需平衡區(qū)是生態(tài)系統(tǒng)服務供給與需求基本相等的區(qū)域,分散鑲嵌在四川盆地邊緣、云貴高原中部、江漢平原邊緣、洞庭湖與鄱陽湖平原周邊。而一般赤字區(qū)則主要分布在四川盆地內(nèi)部平原、川西北高原、江漢平原、漢水谷地、長江下游平原及云貴高原南部。高盈余區(qū)主要分布在長江沿岸湖泊濕地、長江入海口附近,以及云南、四川等高原湖泊。因為單位面積水域生態(tài)系統(tǒng)服務供給系數(shù)較高且人口分布較少,使得生態(tài)系統(tǒng)服務供給量遠遠大于生態(tài)系統(tǒng)服務需求量,從而形成高盈余區(qū)。高赤字區(qū)主要集中在長江下游入海口及杭州灣沿岸,還有少數(shù)分布在成都、重慶、武漢、長沙、南昌、昆明等省會城市。這些地區(qū)地形平坦,人口、生產(chǎn)與商貿(mào)活動密集,城鎮(zhèn)化水平較高,建設(shè)用地大規(guī)模擠占生態(tài)用地,使得生態(tài)系統(tǒng)服務供給遠遠滿足不了人類需求的增長。至2015年,較高赤字區(qū)集中分布在皖蘇北部平原、長江下游沿江平原、浙東沿海、若爾蓋濕地、成都平原核心區(qū)、重慶市區(qū)周邊。

圖4 不同年份長江經(jīng)濟帶生態(tài)系統(tǒng)服務供需平衡狀況

Figure 4 Supply-demand balance of ecosystem services in the Yangtze River Economic Zone in different years

3.3.2 供需平衡關(guān)系的空間自相關(guān)檢驗

運用Geoda和ArcGIS10.2,計算出2000—2015年長江經(jīng)濟帶生態(tài)服務供需平衡指數(shù)的Global Moran’s I分別為0.6951、0.6962、0.6995和0.6464,Z值得分依次為135.2568、136.2905、152.0092和184.6661。四期莫蘭指數(shù)均為正數(shù),說明研究區(qū)15年間生態(tài)服務供需平衡關(guān)系始終存在顯著的空間正相關(guān),空間集聚顯著,且集聚變化具有階段性。2000—2010年莫蘭指數(shù)逐年增加,說明區(qū)域供需平衡關(guān)系的空間集聚愈加顯著。但2010—2015年莫蘭指數(shù)大幅減小,說明供需平衡關(guān)系的空間集聚性有所減弱。

由圖5可知,2000—2015年長江經(jīng)濟帶生態(tài)系統(tǒng)服務供需平衡指數(shù)在空間上形成了不顯著、高高集聚、低低集聚、低高集聚和高低集聚五種類型區(qū),其在面積、人口和GDP方面都存在較大差異,區(qū)域間生態(tài)供需格局具有明顯的不平衡性。2000年不顯著區(qū)的面積、人口、GDP比重分別為67.91%、57.43%、42.40%,這類區(qū)域面積分布最廣,生態(tài)服務供給潛力較大,但需求相對不足、經(jīng)濟發(fā)展效率較低。高高集聚區(qū)的面積、人口、GDP比重依次為17.86%、10.83%和5.09%,區(qū)域多為生態(tài)環(huán)境較好、生態(tài)功能完善的重要生態(tài)功能區(qū),人口分布稀疏,受自然環(huán)境影響,經(jīng)濟發(fā)展相對緩慢。低低集聚區(qū)多位于地形平坦的平原、盆地和沿江沿海的城市地區(qū),面積、人口、GDP比重分別為13.65%、30.63%、49.97%,單位面積上的人口與經(jīng)濟活動壓力較大,區(qū)域發(fā)展面臨生態(tài)服務供給不足的威脅。低高集聚區(qū)的面積、人口和GDP比重較小,分別為0.31%、0.59%、2.11%,區(qū)域生態(tài)供給也面臨著人口和經(jīng)濟方面的壓力。高低集聚區(qū)面積占比最小,為0.27%,人口占比也僅為0.52%,GDP比重僅為0.43%。2015年,研究區(qū)的不平衡狀況有了一定的改善,如不顯著區(qū)GDP與面積之比由0.62:1降為0.60:1,單位面積承載的經(jīng)濟壓力減小。高高集聚區(qū)面積占比由17.86%增加到26.64%,人口占比由10.83%增加到15.07%,GDP比重達到10.92%,GDP與人口的比值由0.47增長到0.73。在國家生態(tài)轉(zhuǎn)移支付政策下,該區(qū)域積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),合理利用生態(tài)資源優(yōu)勢,從而實現(xiàn)生態(tài)保護與經(jīng)濟發(fā)展的“雙贏”。低低集聚區(qū)的面積、人口和GDP比重分別增加到17.47%、40.32%和53.67%,GDP與面積之比由3.66:1降為3.07:1,說明區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)服務供需壓力有所緩和,生態(tài)環(huán)境得到改善。

圖5 2000年、2015年生態(tài)服務供需平衡指數(shù)LISA聚類占比

Figure 5 The proportion of Lisa clustering of the supply-demand balance index of ecosystem services in 2000 and 2015

4 討論與建議

4.1 生態(tài)系統(tǒng)服務供需估算及平衡指數(shù)建模方法

生態(tài)系統(tǒng)服務供給估算的常用方法主要有功能價值法和當量因子法。其中,當量因子法最早由Costanza提出并運用于全球生態(tài)系統(tǒng)服務價值的測算[7],隨后謝高地[37]等學者制定出符合中國實際情況的生態(tài)系統(tǒng)服務當量因子表,由于其計算方法較簡便、對數(shù)據(jù)要求較少,基本不受地域尺度限制,可適用于全球、國家、省域、縣域等多種尺度的生態(tài)系統(tǒng)服務供給測算。加上當量因子法多以土地利用調(diào)查結(jié)果、土地利用遙感影像和社會經(jīng)濟數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù),結(jié)果具有可靠的數(shù)據(jù)保障。因此,本研究借鑒鄧楚雄[14]等學者運用研究區(qū)平均糧食產(chǎn)量修正當量因子的方法對長江經(jīng)濟帶的價值當量加以區(qū)域修正,從而得出長江經(jīng)濟帶的單位面積生態(tài)系統(tǒng)服務供給系數(shù)為2531.24元·hm-2·a-1,這一系數(shù)與劉園[15]等估算長江經(jīng)濟帶生態(tài)系統(tǒng)服務供給的供給系數(shù)2632.5元·hm-2·a-1比較接近,同謝高地[38]得出的中國生態(tài)系統(tǒng)服務價值的空間分布基本一致,這一定程度上說明了本研究估算出的供給系數(shù)的合理性與客觀性。但本研究在對當量因子進行區(qū)域修正時,尚未考慮氣候、凈生產(chǎn)能力、空間可達性、生境質(zhì)量等空間因子對生態(tài)系統(tǒng)服務供給的影響,也因技術(shù)原因未對實際供給與潛在供給加以區(qū)分和量化,未來將進一步對當量因子加以空間異質(zhì)的考慮與修正,同時區(qū)分和量化實際供給與潛在供給的關(guān)系,使研究結(jié)果更為可信。

生態(tài)系統(tǒng)服務需求是指人類社會消耗或期望獲得的生態(tài)系統(tǒng)服務數(shù)量[32],包括已消耗的或希望獲得的產(chǎn)品或服務。現(xiàn)有需求評估多參照Burkhard等[46]研究,基于土地利用/土地覆被數(shù)據(jù)和專家知識經(jīng)驗,構(gòu)建供需矩陣對區(qū)域供需平衡關(guān)系進行半量化的估算分析,結(jié)果雖能一定程度上反映人類需求主體的偏好與期望差異,但其質(zhì)量主要取決于專家已有的知識和經(jīng)驗基礎(chǔ)。部分學者參照生態(tài)足跡理論,計算每一項具體生態(tài)系統(tǒng)服務的人類需求實物量,由此分析整個研究區(qū)的總需求情況。對比之下,本文借鑒彭建[41]等有關(guān)生態(tài)系統(tǒng)服務需求的構(gòu)建方法,從建設(shè)用地比例、人口密度和經(jīng)濟密度三個維度構(gòu)建起土地開發(fā)指數(shù)(LDI)來表征和估算人類社會對生態(tài)系統(tǒng)服務的需求。這一綜合指數(shù)把握了人—地相互作用的關(guān)鍵,即人類需求與生態(tài)服務供給間的相互作用關(guān)系,人類需求通過人口密度大小、經(jīng)濟活動密集程度和建設(shè)用地面積和強度對生態(tài)服務供給施加壓力,反過來,生態(tài)系統(tǒng)服務的功能與結(jié)構(gòu)變化也會影響人類需求,從而維持生態(tài)服務供給與需求的相對平衡狀態(tài)。但這一綜合指數(shù)也忽略了需求主體對需求偏好與期望的影響,也不能區(qū)分實際需求與潛在需求,今后應將需求利益相關(guān)者納入需求估算的考量范圍,運用多學科的方法來區(qū)分實際需求與潛在需求,使結(jié)果更真實地反映人類社會的需求情況。

生態(tài)系統(tǒng)服務供需平衡關(guān)系評價方面,當前國內(nèi)外學者多運用Burkhard提出的生態(tài)服務供需矩陣計算供需平衡指數(shù)[46],也有學者綜合生態(tài)承載力和生態(tài)足跡相關(guān)理論對生態(tài)服務供需平衡指數(shù)加以構(gòu)建。本研究參考劉東[42]、歐維新[43]等研究,在價值當量法和綜合指數(shù)法估計長江經(jīng)濟帶生態(tài)服務供給與需求的基礎(chǔ)上,以其供需差值來構(gòu)建研究區(qū)的供需平衡指數(shù)(Bisd),并對生態(tài)系統(tǒng)服務供需平衡的空間格局及空間依賴性進行了量化,但研究都是基于本地生態(tài)系統(tǒng)服務供需關(guān)系這個前提,忽視了流域型研究區(qū)生態(tài)服務空間流動的影響,如氣體調(diào)節(jié)、氣候調(diào)節(jié)、洪水防控和授粉等生態(tài)服務都具有空間流動性,因此在進行供需關(guān)系的分析時需要著重考慮空間流動因素。在未來的研究中會進一步考慮生態(tài)服務流動因素對供需關(guān)系的影響,嘗試運用InVEST模型、SWAT水文模型、ARIES模型和SPANs模型等進行“供給側(cè)”到“需求側(cè)”的服務流研究,深入思考供需空間平衡背后的機制作用過程,以期為確定生態(tài)補償標準及制定生態(tài)管理決策提供一定參考。

4.2 區(qū)域生態(tài)服務供需格局優(yōu)化建議

長江經(jīng)濟帶生態(tài)系統(tǒng)服務供需平衡格局具有顯著的空間異質(zhì)性。生態(tài)赤字區(qū)包括高赤字區(qū)、較高赤字區(qū)和一般赤字區(qū),其區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)服務供給嚴重不足,難以滿足城市化、經(jīng)濟發(fā)展、人民群眾需求多樣化的需要。生態(tài)平衡區(qū)的生態(tài)服務供給與需求關(guān)系總體較為協(xié)調(diào),但區(qū)域的人口密度和經(jīng)濟密度偏小,未能充分利用自然資源。生態(tài)盈余區(qū)包含一般盈余區(qū)、較高盈余區(qū)和高盈余區(qū)三種類型,擁有較為良好的生態(tài)環(huán)境,人類活動對生態(tài)系統(tǒng)的干預較少,但區(qū)域經(jīng)濟相對缺乏活力、體量偏小,城鎮(zhèn)化也因人口分散、高山丘陵等地形影響而難以推進,人口城鎮(zhèn)化水平普遍較低。因此,必須從以下三方面采取有效對策,實現(xiàn)研究區(qū)生態(tài)服務供給與需求的協(xié)調(diào)與發(fā)展。

生態(tài)赤字區(qū): 因地形相對平坦、耕地廣布,而成為人口、工農(nóng)業(yè)活動比較集中的區(qū)域,城鎮(zhèn)化的繼續(xù)推進是發(fā)展的大趨勢,必須高效利用有限土地,合理調(diào)控城市人口與經(jīng)濟活動,嚴格控制與監(jiān)測建設(shè)用地擴張規(guī)模與強度。積極改造提升城市公共基礎(chǔ)設(shè)施,引導建筑物、產(chǎn)業(yè)活動與基礎(chǔ)設(shè)施的集中緊湊發(fā)展,積極建設(shè)高密度、高效益、高質(zhì)量和集約緊湊的新型城市。同時,統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)更多生態(tài)斑塊與生態(tài)廊道,著力提高生態(tài)連通度。

生態(tài)平衡區(qū): 多集中連片的耕地,但經(jīng)濟發(fā)展水平相對低下,總體生態(tài)供給略大于生態(tài)需求,今后應重視土地整治,加快土地流轉(zhuǎn)與承包,適當增加生態(tài)用地面積,提高區(qū)域生態(tài)供給能力。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,合理發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),推進農(nóng)業(yè)與信息化融合發(fā)展,加快原有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整,并加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。適當加快城鎮(zhèn)化步伐,推動更多分散農(nóng)業(yè)人口進城務工,并合理安排就業(yè)技能培訓,保障人口的就業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展需要。

生態(tài)盈余區(qū): 多位于高山高原、低山丘陵和湖泊濕地,生態(tài)環(huán)境較優(yōu)越。隨著城鎮(zhèn)化的推進,盈余區(qū)生態(tài)環(huán)境遭受人類活動的干擾程度也在日益加深,生態(tài)系統(tǒng)服務供需關(guān)系開始出現(xiàn)惡化和趨緊的跡象。因此,應嚴格實施封山育林、退耕還林、退田還湖等生態(tài)保護政策,扎實推進長江經(jīng)濟帶沿岸防護林帶建設(shè),增強水土保持能力以保護長江岸線。堅持生態(tài)保護優(yōu)先,合理疏散生態(tài)環(huán)境脆弱地區(qū)的人口,減少人類活動。轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),支持發(fā)展全域旅游與鄉(xiāng)村旅游等第三產(chǎn)業(yè),實現(xiàn)生態(tài)效益和經(jīng)濟效益的“雙贏”。

5 結(jié)論

基于長江經(jīng)濟帶2000年、2005年、2010年和2015年4期土地利用遙感影像與2000—2015年社會經(jīng)濟數(shù)據(jù)等資料,本研究綜合運用格網(wǎng)分析、當量因子、供需平衡建模和空間自相關(guān)等方法對長江經(jīng)濟帶2000—2015年生態(tài)系統(tǒng)服務供給與需求的時空特征及平衡格局進行分析,并對供需平衡關(guān)系加以空間自相關(guān)檢驗,得出以下主要結(jié)論:

(1) 從生態(tài)系統(tǒng)服務總供給看,2000—2015年長江經(jīng)濟帶生態(tài)系統(tǒng)服務供給總體呈先增加后減少的變化趨勢,共縮減115.34億元,下降了0.15%。其中耕地的生態(tài)系統(tǒng)服務供給減少最多,達338億元。從生態(tài)系統(tǒng)服務供給貢獻率看,15年來林地的貢獻率始終位居第一,2015年其貢獻率為68.28%,其次耕地貢獻率為14.27%。前者因生態(tài)系統(tǒng)服務系數(shù)較大且面積最大,從而貢獻率最大,后者則因面積較大而使貢獻率居于第二。

(2) 2000—2015年研究區(qū)生態(tài)系統(tǒng)服務供給的年際變化不太顯著,但需求呈現(xiàn)階段性增長,且兩者都存在顯著的空間異質(zhì)性。高供給主要分布在長江中下游的湖泊濕地、京杭運河沿線及長江入海口;低供給主要分布在貴州中西部、四川盆地、川西北及川北、長江中下游平原及河流入海口附近。高需求主要分布在長三角、江漢平原、長株潭地區(qū)、鄱陽湖平原、成都平原,以城市群中心城市為典型,空間上具有明顯“核心—邊緣”的特點。低需求主要分布在各縣市區(qū)的建成區(qū),空間上呈離散點狀。

(3) 時間變化上,2000—2015年長江經(jīng)濟帶的生態(tài)系統(tǒng)服務供需平衡格局總體變化不大,但也存在個別年份的明顯變動。空間分布上,2000—2015年研究區(qū)供需平衡狀況主要以較高盈余區(qū)、一般盈余區(qū)、供需平衡區(qū)和一般赤字區(qū)這四種類型區(qū)為主,面積大且分布廣;而髙盈余區(qū)、高赤字區(qū)和較高赤字區(qū)面積小且分散。

(4) 15年間生態(tài)服務供需平衡關(guān)系始終存在顯著的空間正相關(guān),空間集聚顯著,且集聚變化具有階段性。2000—2010年莫蘭指數(shù)逐年增加,區(qū)域供需平衡關(guān)系的空間集聚愈加顯著;2010—2015年,莫蘭指數(shù)大幅減小,供需平衡關(guān)系的空間集聚性有所減弱。LISA聚類占比反映出不顯著、高高集聚、低低集聚、低高集聚和高低集聚五種類型區(qū)在面積、人口和GDP方面都存在較大差異,區(qū)域間生態(tài)系統(tǒng)服務供需格局具有明顯的不平衡性。

[1] DAILY G C. Nature’s services[M]. Washington DC: Island Press, 1997.

[2] 劉立程, 劉春芳, 王川, 等. 黃土丘陵區(qū)生態(tài)系統(tǒng)服務供需匹配研究——以蘭州市為例[J]. 地理學報, 2019, 74(9): 1921–1937.

[3] 景永才, 陳利頂, 孫然好. 基于生態(tài)系統(tǒng)服務供需的城市群生態(tài)安全格局構(gòu)建框架[J]. 生態(tài)學報, 2018, 38(12): 4121–4131.

[4] 武愛彬, 趙艷霞, 沈會濤, 等. 京津冀區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)服務供需格局時空演變研究[J]. 生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境學報, 2018, 34(11): 968–975.

[5] 肖玉, 謝高地, 魯春霞, 等. 基于供需關(guān)系的生態(tài)系統(tǒng)服務空間流動研究進展[J]. 生態(tài)學報, 2016, 36(10): 3096–3102.

[6] 江波, 蔡金洲, 楊夢斐, 等. 基于供需耦合機制的流域水生態(tài)系統(tǒng)管理[J]. 生態(tài)學雜志, 2018, 37(10): 3155–3162.

[7] COSTANZA R, D’ARGE R, DE GROOT R, et al. The value of the world’s ecosystem services and natural capital[J]. Nature, 1997, 387(6630): 253–260.

[8] Assessment M E.Ecosystems and human well-being[M]. Washington, DC: Island press, 2005.

[9] 謝高地, 魯春霞, 成升魁. 全球生態(tài)系統(tǒng)服務價值評估研究進展[J]. 資源科學, 2001, 23(6): 5–9.

[10] 王宗明, 張柏, 張樹清. 吉林省生態(tài)系統(tǒng)服務價值變化研究[J]. 自然資源學報, 2004, 19(1): 55–61.

[11] 趙同謙, 歐陽志云, 鄭華, 等. 中國森林生態(tài)系統(tǒng)服務功能及其價值評價[J]. 自然資源學報, 2004, 19(4): 480–491.

[12] 趙志剛, 余德, 韓成云, 等. 2008—2016年鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)生態(tài)系統(tǒng)服務價值的時空變化研究[J]. 長江流域資源與環(huán)境, 2017, 26(2): 198–208.

[13] 楊鎖華, 胡守庚, 瞿詩進. 1990—2014年長江中游經(jīng)濟帶生態(tài)系統(tǒng)服務價值時空變化特征[J]. 水土保持研究, 2018, 25(3): 164–169.

[14] 鄧楚雄, 鐘小龍, 謝炳庚, 等. 洞庭湖區(qū)土地生態(tài)系統(tǒng)的服務價值時空變化[J]. 地理研究, 2019, 38(4): 844–855.

[15] 劉園, 周勇. 長江經(jīng)濟帶生態(tài)系統(tǒng)服務價值時空變化特征分析及灰色預測[J]. 生態(tài)經(jīng)濟, 2019, 35(4): 196–201.

[16] DANIEL T C, MUHAR A, ARNBERGER A, et al. Contributions of culture services to the ecosystem services agenda[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2012, 109(23): 8812–8819.

[17] 張寒. 長株潭地區(qū)生態(tài)服務價值變化及驅(qū)動力分析[D]. 長沙: 湖南師范大學, 2014.

[18] 南箔, 楊子寒, 畢旭, 等. 生態(tài)系統(tǒng)服務價值與人類活動的時空關(guān)聯(lián)分析——以長江中游華陽河湖群地區(qū)為例[J]. 中國環(huán)境科學, 2018, 38(9): 3531–3541.

[19] 戴云哲, 李江風. 洞庭湖生態(tài)用地生態(tài)服務價值時空演化的地形梯度效應[J]. 水土保持研究, 2018, 25(3): 197–204.

[20] 李奇, 朱建華, 肖文發(fā). 生物多樣性與生態(tài)系統(tǒng)服務——關(guān)系、權(quán)衡與管理[J]. 生態(tài)學報, 2019, 39(8): 2655–2666.

[21] 戴爾阜, 王曉莉, 朱建佳, 等. 生態(tài)系統(tǒng)服務權(quán)衡/協(xié)同研究進展與趨勢展望[J]. 地球科學進展, 2015, 30(11): 1250–1259.

[22] 王鵬濤, 張立偉, 李英杰, 等. 漢江上游生態(tài)系統(tǒng)服務權(quán)衡與協(xié)同關(guān)系時空特征[J]. 地理學報, 2017, 72(11): 2064–2078.

[23] 孫藝杰, 任志遠, 郝夢雅, 等. 黃土高原生態(tài)系統(tǒng)服務權(quán)衡與協(xié)同時空變化及影響因素分析——以延安市為例[J]. 生態(tài)學報, 2019, 39(10): 3443–3454.

[24] 馬琳, 劉浩, 彭建, 等. 生態(tài)系統(tǒng)服務供給和需求研究進展[J]. 地理學報, 2017, 72(7): 1277–1289.

[25] 李雙成, 劉金龍, 張才玉, 等. 生態(tài)系統(tǒng)服務研究動態(tài)及地理學研究范式[J]. 地理學報, 2011, 66(12): 1618–1630.

[26] 白楊, 王敏, 李暉, 等. 生態(tài)系統(tǒng)服務供給與需求的理論與管理方法[J]. 生態(tài)學報, 2017, 37(17): 5846–5852.

[27] Wang Jing, Zhai Tianlin, Lin Yifan, et al. Spatial imbalance and changes in supply and demand of ecosystem services in China[J]. Science of the Total Environment, 2019, 657: 781–791.

[28] 翟天林, 王靜, 金志豐, 等. 長江經(jīng)濟帶生態(tài)系統(tǒng)服務供需格局變化與關(guān)聯(lián)性分析[J]. 生態(tài)學報, 2019, 39(15): 5414–5424.

[29] 董瀟楠, 謝苗苗, 張覃雅, 等. 承災脆弱性視角下的生態(tài)系統(tǒng)服務需求評估及供需空間匹配[J]. 生態(tài)學報, 2018, 38(18): 6422–6431.

[30] 石憶邵, 史東輝. 洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)生態(tài)服務供需平衡研究[J]. 地理研究, 2018, 37(9): 1714–1723.

[31] 劉頌, 楊瑩. 生態(tài)系統(tǒng)服務供需平衡視角下的城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃策略探討[J]. 中國城市林業(yè), 2018, 16(2): 1–4.

[32] 顧康康, 楊倩倩, 程帆, 等. 基于生態(tài)系統(tǒng)服務供需關(guān)系的安徽省空間分異研究[J]. 生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境學報, 2018, 34(7): 577–583.

[33] 管青春, 郝晉珉, 許月卿, 等. 基于生態(tài)系統(tǒng)服務供需關(guān)系的農(nóng)業(yè)生態(tài)管理分區(qū)[J]. 資源科學, 2019, 41(7): 1359–1373.

[34] 陳修穎. 長江經(jīng)濟帶空間結(jié)構(gòu)演化及重組[J]. 地理學報, 2007, 62(12): 1265–1276.

[35] 樊杰, 王亞飛, 陳東, 等. 長江經(jīng)濟帶國土空間開發(fā)結(jié)構(gòu)解析[J]. 地理科學進展, 2015, 34(11): 1336–1344.

[36] 高吉喜. 劃定生態(tài)保護紅線, 推進長江經(jīng)濟帶大保護[J]. 環(huán)境保護, 2016, 44(15): 21–24.

[37] 劉紀遠, 匡文慧, 張增祥, 等. 20世紀80年代末以來中國土地利用變化的基本特征與空間格局[J]. 地理學報, 2014, 69(1): 3–14.

[38] 郭椿陽, 高尚, 周伯燕, 等. 基于格網(wǎng)的伏牛山區(qū)土地利用變化對生態(tài)服務價值影響研究[J]. 生態(tài)學報, 2019, 39(10): 3482–3493.

[39] 謝高地, 魯春霞, 冷允法, 等. 青藏高原生態(tài)資產(chǎn)的價值評估[J]. 自然資源報, 2003, 18 (2): 189–196.

[40] 謝高地, 張彩霞, 張雷明, 等. 基于單位面積價值當量因子的生態(tài)系統(tǒng)服務價值化方法改進[J]. 自然資源學報, 2015, 30(8): 1243–1254.

[41] 彭建, 楊旸, 謝盼, 等. 基于生態(tài)系統(tǒng)服務供需的廣東省綠地生態(tài)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)分區(qū)[J]. 生態(tài)學報, 2017, 37(13): 4562–4572.

[42] 劉東, 封志明, 楊艷昭. 基于生態(tài)足跡的中國生態(tài)承載力供需平衡分析[J]. 自然資源學報, 2012, 27(4): 614–624.

[43] 歐維新, 王宏寧, 陶宇. 基于土地利用與土地覆被的長三角生態(tài)系統(tǒng)服務供需空間格局及熱點區(qū)變化[J]. 生態(tài)學報, 2018, 38(17): 6337–6347.

[44] Wu Xue, Liu Shiliang, Zhao Shuang, et al. Quantification and driving force analysis of ecosystem services supply, demand and balance in China[J]. Science of the Total Environment, 2019, 652: 1375–1386.

[45] 嚴巖, 朱捷緣, 吳鋼, 等. 生態(tài)系統(tǒng)服務需求、供給和消費研究進展[J]. 生態(tài)學報, 2017, 37(8): 2489–2496.

[46] BURHARD B, KROLL F, NEDKOV S, et al. Mapping ecosystem service supply, demand and budgets[J]. Ecological Indicators, 2012, 21: 17–29.

[47] 張可云, 傅帥雄, 張文彬. 基于改進生態(tài)足跡模型的中國31個省級區(qū)域生態(tài)承載力實證研究[J]. 地理科學, 2011, 31(9): 1084–1089.

Analysis on the spatial-temporal differentiation and supply-demand balance pattern of ecosystem services in the Yangtze River Economic Zone

ZHANG Ping1, ZHU Xiang1,*, HE Qingyun1, OUYANG Xiao1,2

1. College of Resources and Environmental Sciences, Hunan Normal University, Changsha 410081, China 2. Hunan Key Laboratory of Land Resources Evaluation and Utilization, Changsha 410007, China

In order to strengthen the management of regional ecological assets and realize the sustainable development of ecological environment, taking the Yangtze River Economic Zone as the research area, comprehensively using the grid, supply-demand balance model and spatial autocorrelation, we analyzed the spatial-temporal differences and supply-demand balance pattern of ecosystem services from 2000 to 2015 in the Yangtze River Economic Zone, and tested the spatial dependence. The results showed that: (1) During the study period, the ecosystem services supply in the Yangtze River Economic Zone generally increased first and then decreased, with a total reduction of 11.534 billion yuan, a decrease of 0.15%. Among them, the ecosystem services supply of cultivated land decreased the most, reaching 33.8 billion yuan. (2) The inter-annual change of ecosystem services supply from 2000 to 2015 was not very significant, but the demand showed a periodic growth, and both of the supply and demand had a significant spatial heterogeneity. High supply was mainly distributed in the lake and wetland in the middle and lower reaches of the Yangtze River, along the Beijing-Hangzhou Canal and the Yangtze River estuary; low supply mainly distributed in the Central and Western Guizhou Province, Sichuan Basin, Northwestern and Northern Sichuan Province, the plains in the middle and lower reaches of the Yangtze River and near the river estuary. High demand mainly distributed in the Yangtze River Delta, Jianghan Plain, Changzhutan area, Poyang Lake Plain and Chengdu Plain, which hadobvious characteristics of "core-edge" in space. The low demand mainly distributed in the built-up areas of each county and city, with pointsdiscrete in space.(3) In terms of time change, the supply-demand balance pattern of ecosystem services changeda little in general, but there were also obvious changes in individual years. In terms of spatial distribution, the supply-demand balance pattern of ecological services was mainly composed of four types: high surplus area, general surplus area, supply-demand balance area and general deficit area. (4) In the past 15 years, there was always a significant positive spatial correlation between supply and demand of ecological services. Spatial agglomeration was significant, and the change of agglomeration was periodic. From 2000 to 2010, Moran index increased year by year and spatial agglomeration became increasingly significant; after 2010, Moran index reduced substantially and spatial agglomeration weakened. The proportion of Lisa cluster reflected the spatial imbalance of supply-demand balance pattern of ecological services. Therefore, the corresponding development suggestions are put forward from three aspects: ecological deficit area, balance area and surplus area to provide reference for the ecological compensation and ecological construction in the Yangtze River Economic Zone.

ecosystem services; spatial-temporal differentiation; supply-demand balance pattern; spatial autocorrelation; the Yangtze River Economic Zone

10.14108/j.cnki.1008-8873.2020.06.020

X171

A

1008-8873(2020)06-155-12

2019-10-02;

2019-12-10基金項目:國家社會科學基金重大項目(18ZDA040)

張平(1994—),女,江西九江人,碩士研究生,主要研究生態(tài)環(huán)境與區(qū)域發(fā)展, E-mail: 1290656924@qq.com

朱翔,男, 教授,博士生導師,主要從事城市發(fā)展與區(qū)域規(guī)劃的研究,E-mail: zhuxiang882000@aliyun.com

張平, 朱翔, 賀清云, 等. 長江經(jīng)濟帶生態(tài)系統(tǒng)服務供需時空分異與平衡格局分析[J]. 生態(tài)科學, 2020, 39(6): 155–166.

ZHANG Ping, ZHU Xiang, HE Qingyun, et al. Spatial-temporal differentiation and balance pattern of supply and demand of ecosystem services of the Yangtze River Economic Zone[J]. Ecological Science, 2020, 39(6): 155–166.