基于SNP教學模式的高中生物單元教學設計探索

潘章麗 林國棟

摘要以重要概念“親代傳遞給子代的遺傳信息主要編碼在DNA分子上”為例,基于SNP教學模式設計“創設驅動問題、模型建構、科學論證、專家咨詢、反思性寫作及評價”單元教學程序,有助于提升學生科學建模與科學論證能力,發展生物學學科核心素養。

關鍵詞 模型建構 科學論證 單元教學設計 SNP教學模式 生物學教學

中圖分類號G633. 91文獻標志碼B

以學科核心素養為引領的高中生物課程標準明確指出生物學教學“內容聚焦大概念”課程理念,這使得具有全局性、結構化的單元教學設計變為了現實。模型建構與科學論證是生物學學科核心素養的關鍵要素。然而,現階段我國高中生物單元教學設計缺乏切實可行的、整合提升科學建模與科學論證能力的指導及評價方案。SNP(Science Negotiation Pedagogy)教學模式是美國最新提出的一種整合模型建構與科學論證過程的教學模式,它以大概念為中心提出問題,采用書面論證、口頭論證等方式,圍繞模型建構開展論證過程,并合理評估其水平層次。因此,融入SNP教學模式的高中生物單元教學設計為生物學學科核心素養的發展提供了可能。

1基于SNP教學模式的高中生物單元教學設計的提出

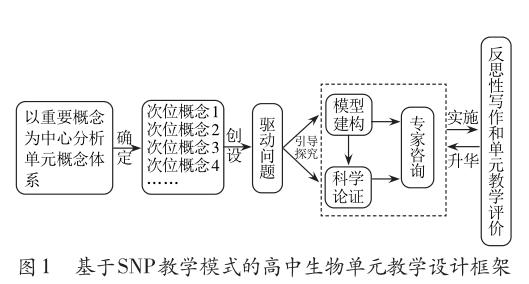

國外學者Chen等人在生物學課堂中,將建模活動納入論證背景開發了SNP教學模式。SNP教學模式與當前指向生物學學科核心素養、以大概念統領的單元教學設計理念一致。單元教學設計有利于教師全局把握教學內容、學生形成結構化的學科知識。結合單元設計的“目標、方法、評價”三重心,SNP教學模式下的生物學單元教學設計研究中,將重要概念置于中心,細分為若干次位概念,基于次位概念開展課時教學,設計“創設驅動問題-模型建構-科學論證-專家咨詢-反思性寫作及評價”單元教學程序,其框架如圖1所示。

2基于SNP教學模式的高中生物單元教學設計

下面以“親代傳遞給子代的遺傳信息主要編碼在DNA分子上”單元教學為例,作具體闡述。

2.1分析單元內容

本單元以“遺傳信息”為線索,通過對遺傳的物質基礎、DNA的結構、中心法則的發展及表觀遺傳現象的學習,促進學生從分子水平認識生命的延續性。單元內容“親代傳遞給子代的遺傳信息主要編碼在DNA分子上”屬于大概念“遺傳信息控制生物性狀,并代代相傳”中的一個重要概念,是前面所學的“核酸是儲存與傳遞遺傳信息的生物大分子”重要概念的具體化呈現。本單元的學習有助于學生從分子水平上內化遺傳的基本規律,為后續如基因突變、基因重組、染色體變異等概念的教學奠定基礎,與其相關各級概念間的關系如圖2所示。

教師將次位概念細分為一般概念,可以實現在有限的課堂教學時間里集中構建重要概念。例如,“遺傳信息的傳遞”這一次位概念的學習,其包含“DNA分子通過半保留方式進行復制”“DNA分子的復制過程”等一般概念,將一般概念轉化為進階問題或學習任務,引導學生在一系列活動中解決問題或完成任務,實現自主學習。

2.2設計單元教學程序

單元教學程序有助于學生把握單元學習的邏輯關系、明確課時學習目標等核心要素。基于SNP教學模式的單元教學包含“創設驅動問題、模型建構、科學論證、專家咨詢、反思性寫作及評價”5個環節。“親代傳遞給子代的遺傳信息主要編碼在DNA分子上”的單元教學程序如圖3所示。

下面以“DNA分子的結構”為例,闡述基于SNP模式的生物單元教學設計的概念教學環節。

2.2.1創設驅動問題

基于SNP教學模式的生物單元教學設計引導學生基于重要概念確定具體的、單一的驅動性問題作為探究起點,在明確主題的同時引領了整節課的學習。

導入趣味性的“豬轉入熒光水母的遺傳物質發出熒光”單元學習情境,闡明熒光水母的DNA植入豬的細胞中,能與豬的DNA互相整合,這與DNA的結構緊密關聯。師生共同確定本節課的驅動性問題為:DNA分子的結構是怎樣的?

2.2.2模型建構

高質量的問題確定之后,小組的任務是建構一個可以探究驅動性問題的模型。教師將學生分為不同的小組,提供建模所需材料,引導小組協商交流如何建構最佳模型。

教師提供橡皮泥、泡沫塑料、牙簽、鐵絲、紙片等材料。小組根據收集的資料建構“DNA分子結構模型”,思考:牙簽代表系統中的哪部分?模型是如何工作的?教師應以表揚為主,提出針對性的問題:我注意到你的模型中不同位置牙簽數量不一致?怎樣演示才能更直觀地體現DNA分子的結構特點?教師利用這些問題指引學生完善模型,為論證做充分準備。

2.2.3科學論證

以建構的模型為中介,小組創建由觀點、證據及推理組成的書面論證,明確表述模型、觀點及證據間的關系后,向全班展示建構的模型與論點,在此過程中通過分享、質疑與批判、說服、合作獲得更多相關反饋,逐漸完善模型與論點。

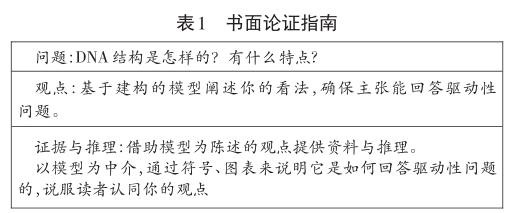

教師提供書面論證指南,學生借助收集的資料及論證指南構建初階論點(表1)。論證過程圍繞“DNA分子結構模型”闡述以下內容:DNA的基本單位是什么?它的單體如何構成多核苷酸鏈?DNA的三維立體結構是如何構成的?教師可通過提問了解學生的進度:模型如何闡明DNA的雙螺旋結構?對于建構的模型,存在解釋上的困難嗎?本階段教師的工作是確保小組的模型、觀點、證據是一致的。

書面論證結束后,小組代表向全班演示建構的模型,口頭闡述DNA分子的結構,其他組員闡明建模依據,并對同學的提問進行解釋。教師應組織學生對不理解的內容批判質疑,強調關注DNA的雙螺旋結構及其特點。論證過程可能會出現很多問題,如學生不清楚DNA的基本單位如何連接成多核苷酸鏈,多核苷酸鏈又如何形成雙螺旋結構?兩條鏈的方向有什么特點?DNA的堿基所在位置及其配對規律?多數小組建構的模型表征堿基是隨意配對的、且兩條鏈的方向不明確。基于此,教師要注意引導學生思考連接核苷酸之間的鍵、雙螺旋內部與外部的物質,用小紙片在特定的位置標記兩條鏈的方向,同時修改堿基與堿基的隨意配對,建構科學模型。

師生、生生開展質疑與批判,完善模型并形成科學論證。經過幾輪的修改后,學生通常可以解釋模型的每一部分,教師可借助測評表(表2)對其論證水平進行評價,以掌握課堂實施效果。

2.2.4專家咨詢

為明確小組修正的模型、論證與權威的差距,提供學生與“專家”的模型及論證比較的機會。“專家”由互聯網資源、教科書等信息資源構成,其中蘊含豐富的科學理論、科學方法與科學精神,對促進科學知識本質的認識及核心素養的培養具有重要作用。

教師展示DNA的平面結構圖,結合沃森、克里克搭建的DNA雙螺旋結構立體模型,使學生獲得更直觀的體驗。歷經多輪模型與論證的修改完善后,學生能極具批判性地分析“專家”資源,比較小組與專家建構的模型并作進一步修正,促進了反思性寫作的完成。

2.2.5反思性寫作,實施教學評價

反思性寫作提供回顧建模與論證過程的機會,學生通過模型、論證及科學家們對概念的理解,闡明個人對概念的理解。這個過程是科學知識升華的過程。

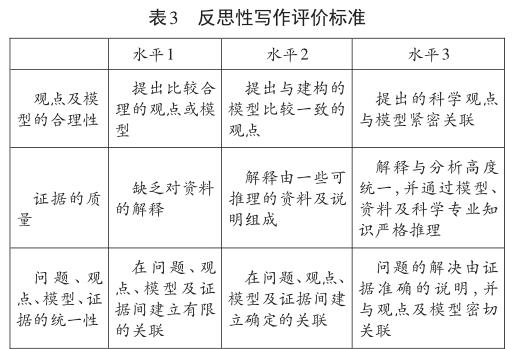

教師引導學生深入思考模型、論點的產生與變化過程,畫出DNA雙螺旋結構模式圖。并強調其結構特點:DNA的單體由核苷酸構成,核苷酸之間通過磷酸二酯鍵連接形成長鏈,兩條鏈反向平行;DNA呈雙螺旋結構,堿基在螺旋內部,外部是脫氧核苷酸與磷酸構成的骨架,其中A與T配對且相等,G與C配對且相等。教師利用反思性寫作評價標準(表3),評估學生的概念理解程度,以決定是否需要進一步幫助學生完善對概念的理解。

3基于SNP教學模式的高中生物單元教學設計的反思

單元教學設計是課時開發的背景條件,對課時計劃的進行具有舉足輕重的意義。然而,當今大多數教師缺乏單元教學設計的概念,將其看為僅僅是知識單元或教材單元教學的設計,單元教學設計丟失了以學生為主體、促進知識系統建構的價值。SNP教學模式為生物單元教學設計提供了科學的思路:在重要概念的引領下,小組建構模型,開展書面論證與口頭論證,反思性寫作回顧總結整個過程,有助于真正內化概念本質、實現系統建構的同時,提升科學建模與科學論證能力。

受教學時間、學情等條件的限制,融入SNP模式的生物單元教學設計的概念教學環節中,教師應明確學生資料收集的方向,不斷指導確保模型與論證的一致性,并給予構建過程客觀評價,促進生物學學科核心素養的發展。

參考文獻:

[1]頓繼安,何彩霞.大概念統攝下的單元教學設計[J].基礎教育課程,2019,(18):6-11.

[2]弭樂,郭玉英.科學建模與科學論證整合的教學模式述評[J].物理教師,2018,39(2):7-12.

[3]Y C Chen,M J Benus,M B Yarker . Using Models to Sup? port Argumentation in the Science Classroom[J]. The American Biology Teacher,2016,78(7):549-559.

[4]邵朝友,崔允漷.指向核心素養的教學方案設計:大觀念的視角[J].全球教育展望,2017,46(6):11-19.

[5]陳彩虹,趙琴,汪茂華,汪曉慧,吁思敏,向榮.基于核心素養的單元教學設計—全國第十屆有效教學理論與實踐研討會綜述[J].全球教育展望,2016,45(1):121-128.

[6]何嘉媛,劉恩山.論證式教學策略的發展及其在理科教學中的作用[J].生物學通報,2012,47(5):31-34.