婦女解放之路有跡可循:從《女學報》到《婦女雜志》的女性閱讀

周 英,朱凌凌(.西華大學圖書館;2.上海中醫藥大學基礎醫學院)

19世紀末,晚清婦女解放思想的出現催生了國內首份女性報刊的誕生,進入20世紀以后,大量出現的女性報刊又反過來照亮了女性閱讀的前行道路。本文擬從《女學報》《婦女雜志》等幾種女性報刊的文本內容以及女性讀者的閱讀表現探討婦女解放之路從晚清到辛亥革命時期再到 “五四運動” 時期的沿襲和嬗變。雖然時間已經過去100多年,但關于婦女解放的許多話題仍然有著現實意義。關于這一時期的女性報刊研究已有不少研究成果,[1-4]但是,尚未有從閱讀史的角度系統地通過研究《女學報》《女子世界》《婦女時報》《婦女雜志》①等報刊來探討清末民初的女性閱讀的研究。

1 女性報刊:婦女解放的助推器

1.1 概述

要了解19世紀末到20世紀初婦女解放思想的出現及女性閱讀的歷史,可以借助于具體而鮮活地記載了當時情況的女性報刊。

我國最早的現代意義上的女性報刊是1898年7月創刊于上海的《女學報》,該學報屬于維新運動時期的產物。關于《女學報》的定性,夏曉虹認為,它兼有中國女學會會刊與中國女學堂校刊的兩重性質。[5]作為開創性的報刊,《女學報》盡管存續時間不長,但它在內容和形式等方面對之后的女性報刊產生了深遠的影響:①《女學報》與女性團體、女性學校關系緊密;②《女學報》主要欄目包括論說、新聞、征文、告白等,內容涉及政治、教育、文藝等方面,重在宣傳女性愛國、男女平等、女子參政和科學知識;③《女學報》提倡白話文,文言白話三七開,每期均有插圖。可以說,《女學報》的誕生標志著婦女解放之路的新啟程。一方面,《女學報》的辦報主旨是提倡婦女解放;另一方面,《女學報》的出現本身亦是婦女解放的象征。作為一個公共、開放的輿論空間,現代報刊是社會思潮涌動的窗口,借助這個平臺,女性可以順理成章地向外面廣闊的世界發出自己的吶喊。

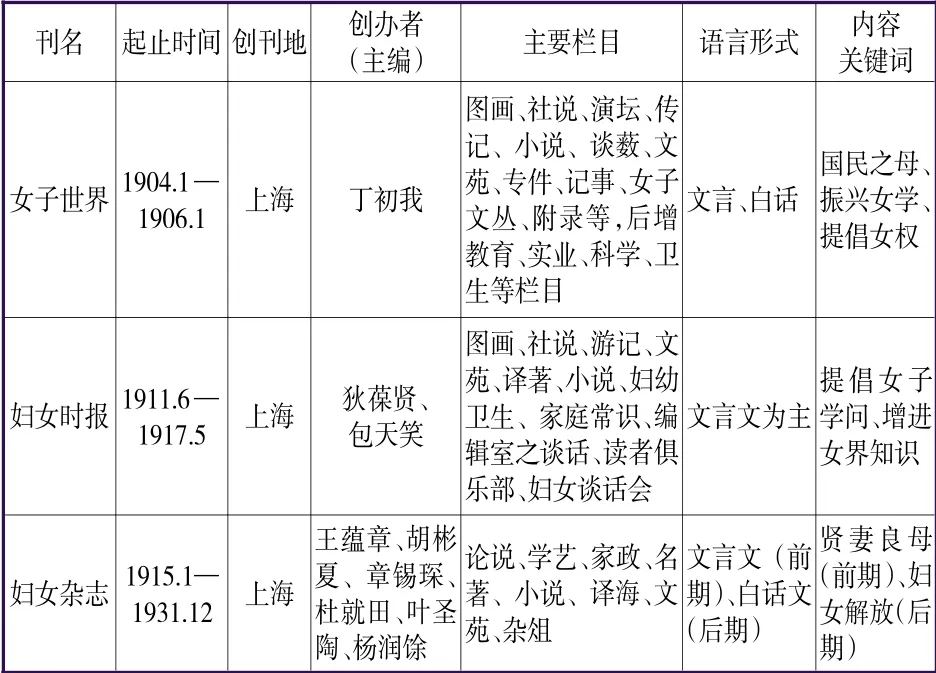

辛亥革命時期是我國女性報刊發展的首個高峰。據統計,1902-1911年間有40多種女性報刊誕生,但大多數存在的時間較短。[6]“五四運動” 期間,女性報刊的發展達到一個新的高潮,僅1919—1920年就有24種新刊問世。[7]212隨著新文化運動的深入,婦女解放思想通過各種媒介從精英女性向大眾女性傳播,女性報刊功不可沒。從以上兩個時期的女性報刊中,綜合考慮其影響因素、辦刊時間等方面,本文涉及主要報刊包括三種(見下表)。

表 三種報刊的基本情況

上述刊物都是月刊,但《女子世界》和《婦女時報》都沒能在存續期內每月按時出刊,《女子世界》合計出版16期,《婦女時報》合計出版21期。

1.2 關于身體解放文本內容的演變

婦女的解放首先表現在身體的解放方面。中國婦女身體的解放具體始于廢除纏足的 “天足運動” ,這一主題貫穿于女性報刊的前期發展史,從《女學報》到《婦女雜志》都有相關的文章發表。1898年,《女學報》第2期的《上海女學報緣起》控訴 “纏腳的痛苦,忍他受難終身” ;[8]135《女子世界》在1904—1906年間刊登了較多天足社或不纏足會的宣言、章程,配合社論、報道、演說、詩歌等多種文體形式,多角度、多層次批評纏足、提倡天足,僅從文章題目粗略統計,就已有十多篇,如第2期的《勸戒纏足》、第3期的《黎里不纏足會緣由》等。但是流行千年的習俗并不容易馬上廢止。1911年,《婦女時報》第3期的讀者俱樂部欄目登載短訊, “纏足之風,沿海各省也未能全祛,內地婦女也故態依然” 。[9]3571915年1月,《婦女雜志》創刊號刊登了徐珂的《天足考略》,以歷史的敘事挖掘天足的存在,反對纏足。[10]“五四運動” 之后,婦女解放的話題如火如荼,才幾乎看不到關于呼吁放棄纏足的文章了。不過,思想和輿論總是先行,并不完全和實踐同步,在現實中直到20世紀50年代以后才全面徹底廢止纏足。[11]

正如胡適先生在《女子問題》中所說 “如果我們不能實行天足運動,我們就不配談女子解放” 。[12]與此同時,胡適先生也在這篇文中反對女子束胸。不過,相對反纏足,女性報刊的反束胸文章顯然要少很多。《婦女雜志》創刊號上有討伐之聲,沈維楨的《論小半臂與女子體育》認為,束胸之危害甚至大過纏足,[13]其他還有《束胸習慣與性知識》《束胸的患害》等。1927年,反束胸在廣州省民政廳長朱家驊倡導的有政府背景的 “天乳運動” 達到了輿論和實踐的高潮。

除此之外,女性身體解放的標志還表現在女性報刊開始大方介紹其他與女性身體相關的科學知識。封建時代的女性身體總是被封閉在有限的空間中,人們也忌諱談論與身體相關的話題。然而從《女學報》創刊開始,便刊登一些自然知識和保健知識,開拓了婦女的眼界。[14]《女子世界》從第5期開始增加科學、衛生等欄目,里面涉及一些身體器官,如心、腦、耳、鼻等詳細的介紹,同時在教育一欄,大力推廣女子體操和女子健康的身體形象。《婦女時報》在創刊號登載《產婦之心得及實驗談》,倡導科學生產;[9]35-38在第4期的《婦人之衛生雜話》里詳細介紹女性月經、妊娠、分娩等生理現象。[9]419-431這些發表在非醫學刊物上的普及文章讓女性逐漸接受了以科學的態度看待自己的身體,接受先進的生理知識、衛生常識和醫學知識,重新構建女性的健康觀、審美觀,這既是女性對身體的解放,亦是女性思想解放的具體體現。

隨著身體的解放,女性從閨閣走向社會,女性的圖像、照片開始出現在女性報刊中,即出現在公共領域。從《女學報》開始,由女性畫家為報刊提供畫稿。在《女子世界》創刊號中,務本女學堂師生集體照出現在內頁圖畫欄中;婦女單人照片也逐漸地出現在女性報刊中,如第7期的杜清持女士像、第9期的張竹君女士小影。《婦女時報》創刊后,開始以女性形象直接作為封面,其創刊號便是兩個女子閱讀的影象,第2期則是上學路上的女學生,其他還有戶外看風景的女子、打網球的女子等。《婦女雜志》創刊后,女性圖片或照片更是大批量出現在每期封面和內頁里。這些女性形象的背景也更加多元,不少都是自由出現在家庭之外的場景,女性的形象健康而自信,極富現代氣息。

1.3 關于思想解放文本的出現和演變

近代以來,新式書刊承載了大量知識分子思考的成果,是中國現代化思想的倉庫,而我國女性報刊自誕生之初,就非常自然地擔負與承載起了婦女解放啟蒙的責任。男女平等是婦女解放思想的根本所在,1898年,王春林在《女學報》第5期以短論《男女平等論》第一次發出了覺醒女性要求平等的聲音,她從傳統文化陰陽相濟、陰陽平衡的原理來力證男女平等的天然合理性。[8]141之后,《女子世界》《婦女雜志》也發表了關于男女平等的文章。由此可見,男女平等的意識已經在一部分女性中開始萌生,新式書刊恰恰為這種自我覺醒意識的發展提供了自由的土壤。

(1)由男女平等引發出很多議題,其中在教育方面的表述則為女子入學,這是婦女解放的最低要求。我國女子接受現代學校教育始于1844年在寧波創辦的教會女塾,[15]而第一所由國人開辦的女子學校是中國女學堂,也稱經正女學堂,《女學報》可謂因它而生。從這個角度看,女性報刊談論女子教育是天經地義的事情,從之后女性報刊的發展看,女子教育也是其中永恒的話題。初期,報刊談論的重點在于爭取女性受教育的權利,即要不要上學的問題。基于時代所需,多從女性接受教育有利于愛國救國的角度出發,強調女子教育的重要性,如《論中國女學不興之害》。[16]175-181辛亥革命勝利之后,女學經過不斷發展壯大,已經成為制度和慣例。但隨著袁世凱政府的復古逆流,女子教育的目的被明確為培養具有現代知識的賢妻良母。這一時期,女子學校紛紛開設女子修身、家政、縫紉等課程,女性報刊則刊登了大量相關的論述文章和教育資料,如《婦女時報》開設 “婦幼衛生、家庭常識” 欄目,《婦女雜志》開設 “家政” 欄目等。雖然新知識的傳播愈加普遍,但這些女性報刊上同時亦登載了不少頌揚貞女節母傳統女德的文章,顯示出 “新知識舊道德” 并存的時代特征。 “五四運動” 前夕,女性教育有了較大進步,《婦女雜志》在1918年5月-1919年4月期間討論的熱點為 “大學是否應該男女同校” ,這一主題即使置于當時國際高等教育的大背景之下,也是比較前沿、革命的話題。 “五四運動” 之后,以《新青年》為首的新雜志及其倡導者深刻而全面地影響了女性報刊。在大趨勢的帶動下,《婦女雜志》最終摒棄了之前新式賢妻良母的主旨,真正回歸到人的個性解放與獨立自由的軌道,大力宣傳、弘揚女性接受教育是為了自身的發展和完善。如,胡適的《女子問題》指出 “須知道良妻賢母是‘人’” “無所謂‘女子’” ,提出女子要從內自我改造,須有 “自立的能力” “獨立的精神” 和 “先驅者的責任” 。[12]

(2)女子參政是男女平等在政治方面的表述,是婦女解放的最高要求,其從《女學報》開始就已經被提了出來。《女學報》的主題是 “興女權、辦女學” ,女權在這里更多的是指女性的政治權利。1898年,盧翠在《女子愛國說》里大膽提出設立貴婦院、公舉女學部大臣、定女科甲等措施,這是中國歷史上首次正式提出婦女與男子享有同樣參政、議政、考試等權利。[8]142-144《女子世界》也談論女學與女權的關系,如《女學不興則女權不振》。《婦女時報》雖是商業報刊,但仍積極關注婦女參政話題,總共出版21期,其中10余期涉及此主題(含文章和圖片),其創刊號就刊登了《英國運動婦人參政權之領袖》,并在之后配合國內第一次婦女參政運動于1912年刊登了《女子參政同志會宣言書》《女子參政之裨益》等。盡管第一次婦女參政運動并沒有成功,但女性報刊的輿論并未停止,1915年,《婦女時報》第19期的婦女談話會欄目刊登了讀者邱吳夙英的來信《如何而授參政權》,冷靜反思 “吾輩果有參政權之能力智識乎?”[9]2393-2394《婦女雜志》于1915年1月的創刊號上登載多篇發刊詞,反復說明該刊的主旨是賢妻良母,但也并不影響其在《譯海》欄目刊登《原口氏之女子參政論》。 “五四運動” 之后,《婦女雜志》第5卷第12期(1919年12月)刊登文章《世界女子參政運動考》,并在第8卷(1922年)刊發女子參政文章數篇,第8卷第11期還開設了女子參政問題專欄。1922年,此類文章刊發達到高峰,也恰好與我國1921—1922年第二次婦女參政運動高潮相吻合。

(3)關于婦女解放的另一個重要主題是婚姻與家庭,即婚姻自由。《女學報》第5期的《貴族聯姻》一文指出, “父母之命” “媒妁之言” 的傳統, “禮制固屬于謹嚴,然因此而貽害亦正無窮” ,力贊西方男女 “凡事皆可以自主,父母之權,即不能抑制” ,主張 “男女擇偶,無煩月老,如或兩情契合,遂爾永結同心” 。[8]142-144在《女子世界》中,也發表了不少婚姻自由觀點的文章,如第3期《女魂》[6]183,甚至還刊登了留日學生王建善的征婚廣告(第13期)。[16]1127《婦女雜志》早期思想趨于保守,婚姻自由似乎是一個談論禁區。 “五四運動” 后,由于雜志改版,情況則大為改觀,關于婚姻自由的文章紛紛出現,如《愛情與結婚》《自由結婚與自由離婚》《現代結婚基礎的缺陷和今后的貞操問題》等。

總之,婦女解放的主要議題在《女學報》出現時就已經基本萌發,辛亥革命時期,伴隨《女子世界》《婦女時報》等女性報刊的出現和發展,各個議題得到細化和進一步探討; “五四運動” 時期,婦女解放的思想內容在各類女性報刊中多角度、多層面更進一步得以闡釋、探討,其理論發展得更加完善,最終全面指導、推動中國廣大婦女解放運動的實踐活動。仔細分析各個主題,其中一直都不乏科學和民主的要素。

2 女性讀者:閱讀通往解放之路

2.1 從精英閱讀向大眾閱讀的轉型初始

最初,女性報刊的女性讀者基本上是社會中的極少數人群,是女性精英階層。但隨著女性受教育人數的快速增長,女性讀者也開始向大眾階層轉型。1898年,經正女學的學生只有20余人;[17]1907年,全國共有女學堂428所,女學生14,496人;[7]571922—1923年,全國女學生人數已經達到413,679人。[7]59

《女學報》的主編和撰稿人均為女性,其中不乏名人,如康有為的長女康同璧、梁啟超的夫人李惠仙等。《女學報》第8期《本報告白》說 “本報現今銷路,以紳宦公館居多” “每印數千張,一瞬而完” 。[18]作為經正女學的校刊,其讀者也包括學校學生,而學校第一批學生大多是倡議者、創辦者的女性家人及其親屬,其中包括梁啟超、經元善、鄭觀應、康廣仁等社會知名人物。作為中國女學會的會刊,女學會相關人員也是其讀者,如譚嗣同的夫人李閨、康廣仁的夫人黃瑾娛等。《女學報》發行時間短,發行地域較狹窄,僅限于上海市內。綜合以上因素可以看出,《女學報》讀者群的上層性、精英性和地域性明顯。

隨著社會的發展,女性報刊的讀者群逐漸擴大,階層涉及也更加多元,地域覆蓋更為廣闊。《婦女雜志》發行地點除位于上海的總發行所外,還有遍及國內國外的30多處分館,如澳門、香港、新加坡等分館,發行量一度突破萬份。除了個人讀者外,還不乏機構用戶,如不少公共圖書館、女子學校。筆者簡單統計了一下,僅《婦女雜志》前3期總共涉及20多所女子學校學生的圖書或文章,可以看出該刊的影響力不小。在《婦女雜志》第1卷第11號(1915年11月)中有一篇四川富順縣大山鋪初等女學校女教員陳亦秦的來信《余之學校生活》,其中描寫了當時女學生具體的閱讀情況。 “每課畢憩息,女生多依依左右,情辭親懇,其高級者,或以學科質疑,或取報閱讀” “其午后一至二鐘,閱教育書。四至五鐘,閱新聞雜志” ,隨即列出學生所讀書籍報刊名單,《婦女雜志》位列新聞雜志類第一。[19]大山鋪鎮上初等女學校讀者群是女性閱讀從精英向大眾轉變的一個生動縮影,動態呈現了女性閱讀群體的變化軌跡,體現了閱讀對女性解放思想的重要性。

2.2 批判性閱讀的痕跡明顯

批判性閱讀是指對閱讀的文本進行積極地思考、甚至質疑,而不是被動地全盤接受,批判性閱讀是閱讀的較高層次,對應著讀者對文本的評價性理解。我國女性閱讀在漫長的歷史中一直存在,女性專門讀物從《女誡》《列女傳》開始也在不斷發展變化,但在清末之前,鮮見一般女性對這些文本的評價性理解。女性報刊的出現改變了這一切。

上海務本女學學生張昭漢在《女子世界》第4—5期(1905)《班昭論》中試著以推理方式對《女誡》提起了批判,認為 “《女誡》宗旨,實乃大謬不然” “昭之罪不容逭矣,吾安敢隨流俗人之后,昧昧焉施其崇拜哉” 。[16]1583-1584常熟女子宋大華也在同期《讀〈女孝經〉〈女誡〉》一文中指出, “此二書者,不過在中古史,略有小功德于一群耳” “吾非專責班氏以此二書奴隸今世女子也,責夫今世之不善讀《女誡》《女孝經》者,非惟辨難之辭,不敢出于口,抑且懷疑之念,不敢萌于心” ,認為班昭 “其所論婦容婦功,尚可取法;所論婦德婦言,竟不適于婦女活潑自由之秩序” 。[16]1584某種意義上,對經典女教讀本《女誡》的反思可以衡量當時女性讀者對現代思想的接受程度,盡管這些反思不夠系統、全面、深入,但已經顯示出女性讀者對傳統并非被動接受,而是指出傳統尚有可取之處、借鑒之意,倡議可以批判性地接受一部分。

從《女子世界》到《婦女雜志》,這些報刊一直都非常重視與讀者的互動,常常刊登讀者來信或文章,一般都采用主題征文、編讀往來、設置專欄等形式。在這些文本中,我們可以看到不少讀者對報刊的評價或對某篇文章的回應以及對自己所讀書籍的感想等。最初,這些文本大多以古典詩詞的形式出現,因為當時的讀者不乏舊式閨秀,雖然是舊的文體,但承載的是新的詞語和新的思想。如,常熟佩衡女士的《讀俄事警聞有感》中 “江南革命風潮起,自愧裙釵不丈夫” ,[16]146常州云溪趙愛華女士的《讀〈女子世界〉有感》說到: “一紙風行擴我聞,我心如搗復如焚。同胞努力從今始,輸送文明倡合群。”[16]325革命、文明、等都是當時的新詞語。除了詩歌體裁外,大批女性讀后感論文也登上刊物。古代的傳統閨秀是很少撰寫論說文的,雖然刊物上出現的是文言文形式的論文,但是可以視為女性閱讀的一大進步。這些讀后感涉及閱讀對象也比較多,如,《女子世界》第10期的《讀〈世界十女杰〉》、《婦女時報》第3期的《讀〈木蘭辭〉后書》、《婦女雜志》第1卷第3期的《讀〈初等修身〉書后》等。

就上述提到的閱讀對象看,當時女性閱讀材料既包含中國傳統文獻,也包含最時新的書刊;從題材看,傳記類文獻尤其是女性傳記似乎更能引發女性的感悟。這一時期的女性報刊登載了大量古今中外女性傳記,出版社也發行了不少女性傳記圖書(如《世界十女杰》),這些傳記中的主人公多為女性自由解放思想的先鋒,常常成為女性讀者追隨的偶像或效仿的榜樣。總之,批判性閱讀讓女性更加清晰地認識歷史、認識世界、認識自我,幫助女性更好地成長。

2.3 閱讀引導婦女解放的實踐之路

從《女子世界》的讀者來看,1911年,張昭漢(《班昭論》的作者)創立《大漢報》,成為民主革命的鼓動者。1918年,她到美國哥倫比亞大學專攻教育學。[11]290-291而時年13歲的常熟女子曾競雄(曾季肅的筆名[20])1904年3月在《女子世界》3期撰文《女權為強國之元素》。1911年,她和張昭漢一同成為女子軍事團團長,[21]1925年,她以已婚身份考取金陵女子大學,后成為知名教育家。

《婦女雜志》辦刊時間長,又經歷了 “五四運動” ,能夠找到的讀者成長線索稍多。1922年前后,身處四川宜賓山區的趙一曼一直在閱讀進步的新書新刊,這其中就包括《婦女雜志》。[22]1924年,趙一曼為爭取受教育的權利,以李一超為筆名分別兩次投書女性報刊《婦女周報》《女星》,說 “我極想挺身起來,實行解放” ,引發很大社會反響。[23]再如,舒新城于1918年在福湘女校任教時發現,學生無閱報習慣且不與外界接觸,愛國熱情不足。于是,她利用歷史課講述當前國際國內形勢,每日勾畫報紙中的重要新聞并選取《學生雜志》《教育雜志》《婦女雜志》等刊物中的重要文章讓學生閱讀,積極組織課外討論會讓學生分享課外閱讀的心得。[24]報刊信息也改變著教會女校學生,她們開始對學校不公平、不正確的規則加以批判,加入到女性解放的行列。1928年,在具有先進思想的教師引導下,福建浦城第一所女校 “學生的國文程度、思想覺悟迅速提高,加上這班學生都愛看報刊雜志,特別是通俗易懂的《婦女雜志》,幾乎人人都看。課余還三五成群,進行評論。” 她們立志 “努力學習文化知識,為實現男女平權而奮斗” ,并積極在各方面付諸實踐,如不纏足、要求婚姻自由等。[25]

當然,晚清到民初是一個自由、民主、科學、解放的思想激蕩的時代,對應于當時的社會,女性報刊和女性讀者也是豐富而多元的存在,解放只是其中的一個維度,是我們回望過去無數道路中的一條而已。

[注釋]

①本文《女子世界》《婦女時報》及《婦女雜志》內容均參考自線裝書局中國近現代女性期刊匯編。