斜向分割線在現代旗袍結構中的應用

李雨虹, 李 楊, 吳 晶

(四川大學 輕工科學與工程學院, 四川 成都 610044)

旗袍的造型特點在中國服飾中獨樹一幟,但常規的結構線設計必然會導致旗袍款式單一,無法滿足日趨個性化的消費需求。本文對旗袍結構線進行創新,將胸腰省轉換為斜向分割線。該分割線既有裝飾性又有功能性,延續旗袍優雅簡潔風格的同時,增加款式變化。

目前,關于旗袍設計的研究多集中于圖案應用和結構合體度[1],缺乏旗袍結構線設計的研究。研究人員對斜向分割線的研究包括女裙應用模型[2]、直裁省道轉化為斜向省道的算法[3]以及分割線設計對裙長的影響[4],但未對旗袍這類貼體裙裝進行理論或實踐研究,此外,也沒有針對貼體裙的斜向分割線進行結構優化研究。雖然修身服裝結構設計的實現難度較大,但其設計規律、結構原理、工藝方法同樣適用于難度相對較小的適體型和寬松型女裝[5]。

本文對無袖修身旗袍加入斜向分割線進行研究,為實現旗袍貼合扁平身材的要求,根據旗袍的結構設計特點,對已有的斜裁模型進行調整,得出不同于斜裁模型的分割線規劃方式。以分割線的省量分配和裁剪絲向為變量,設置4種可相互對比的方案,并制作完成。通過實驗驗證其可操作性,根據結果分析各方案的優劣,總結其適用情況,同時,對出現的問題進行分析,為下一步的研究作準備。

1 曲線美與斜裁

大多數女性的身體呈現沙漏狀。20世紀20年代,人們受當時社會風氣和新文化運動的影響,開始提倡曲線美[6]。此后,旗袍增加胸腰省、腋下省、后腰省和肩省以追隨潮流[7]。時至今日,優美曲線的展示仍占據主流審美。腰臀起伏較小的黃種人若要展示曲線美,更需要服裝通過省道、分割線、褶皺等造型方法修飾身形[8]。

有研究稱無論分割線的方向如何,當其數量和位置合適時便可塑造出沙漏的造型[9],為本文的應用提供理論依據。旗袍結合多條平行的斜向分割線,在視覺上呈現上升螺旋狀,使穿著者更顯挺拔,同時,分割線包含省道作用,多條分割線的組合可共同實現旗袍胸腰部位的沙漏造型。

我國傳統的斜裁是將直裁紙樣沿著面料斜向裁剪,如春秋戰國時的深衣、中原地區的肚兜均使用此方法[10]。法國設計師Madeleine Vionnet于20世紀20年代,首先將斜絲作為服裝的懸垂方向,從而增加裙擺的懸垂感[11]。2004 年,由英國中央圣馬丁學院的教授Gladys Maria Baker將創意斜裁方法傳至中國[12],即通過斜向制版將省道轉移進分割線,在排料時分割線沿經紗方向裁剪。縫合為成衣時,呈現出近似斜裁的效果。本文的斜裁模型來源于這種創意斜裁方法。

2 實驗過程

2.1 實驗準備

2.1.1 款式設計

為凸顯旗袍設計特色,實驗款式包括旗袍應有的特殊化細節,分別為:較有代表性的上海領,在設計上與斜向分割線相互呼應的斜襟,可避免做工差異對實驗效果產生影響的無袖款式,以及最具旗袍特色的側縫處開衩。

本文使用這款上海領、斜襟、無袖且下擺開叉的中長旗袍作為實驗對象,與螺旋斜向分割線結合進行結構創新設計與實驗。4組設計方案均使用該款式,避免款式不同造成的結果差異。

2.1.2 基礎版型確定

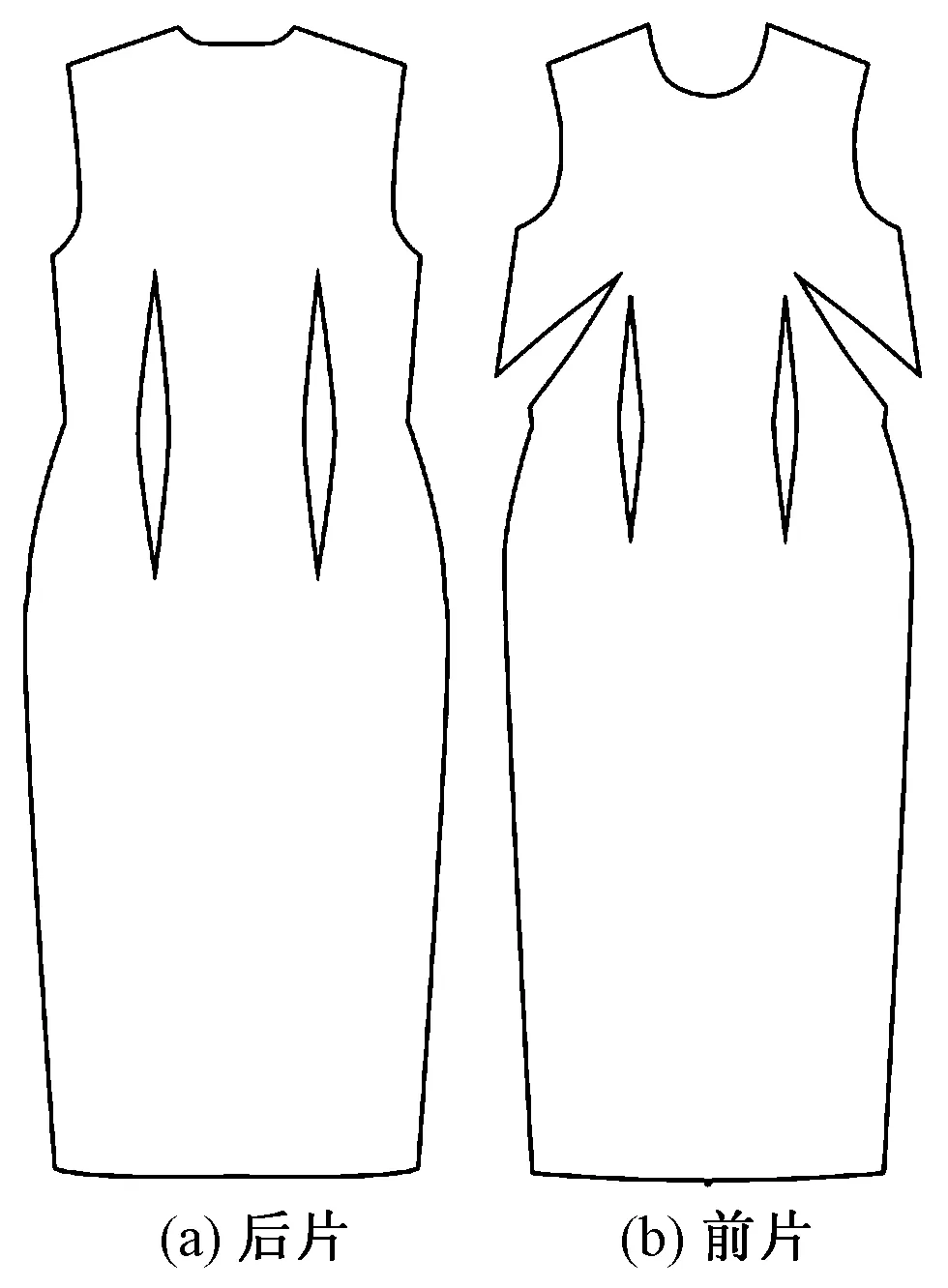

參考文獻[13-14]進行紙樣設計,成衣尺寸規格為160/84 A,胸圍87 cm,背長39.5 cm,裙長115 cm,腰圍79 cm,臀圍94 cm,臀高19 cm。補正過程中保證衣身的各條結構線與人臺的各條結構線重合。經人臺試穿樣衣和補正,確定本文樣衣的基礎結構,如圖1所示。

圖1 基礎旗袍結構圖Fig.1 Basic cheongsam structure drawing.(a) Back piece; (b) Front piece

2.1.3 分割線設計

本文僅對分割線均勻分布且方向為45°的情況進行討論。由于分割線通過或靠近身體凸起與凹陷部位,將利于調整型結構組的省量分配優化,因此,本文通過選定分割線的設計范圍,在其中不斷嘗試等量分布的方式,最終確定既經過特殊點位,可解決省量,同時數量最少的分割線規劃方案。該方案既能得到有效的分割線結構設計,也能避免縫制難度過高造成的實驗誤差。

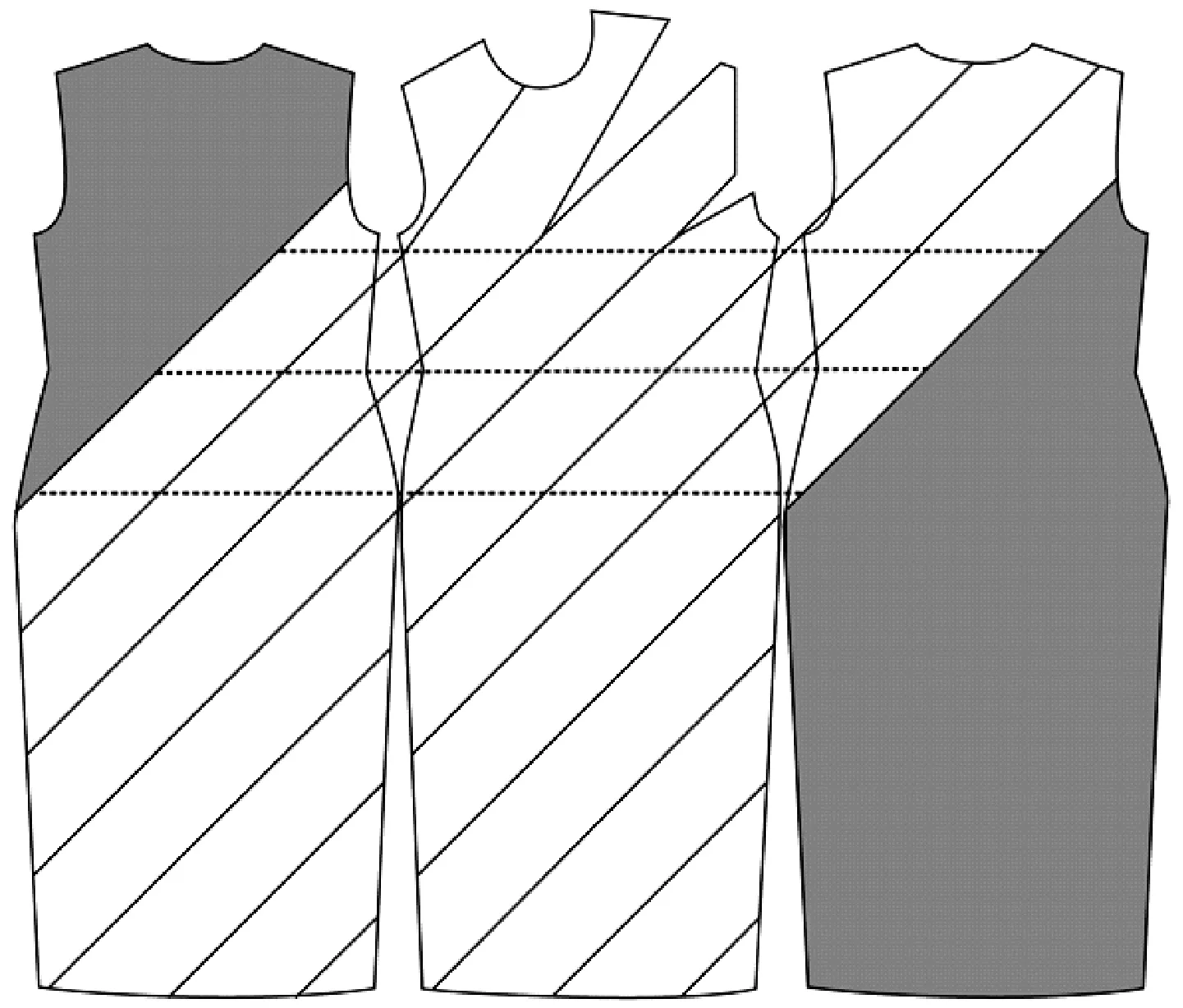

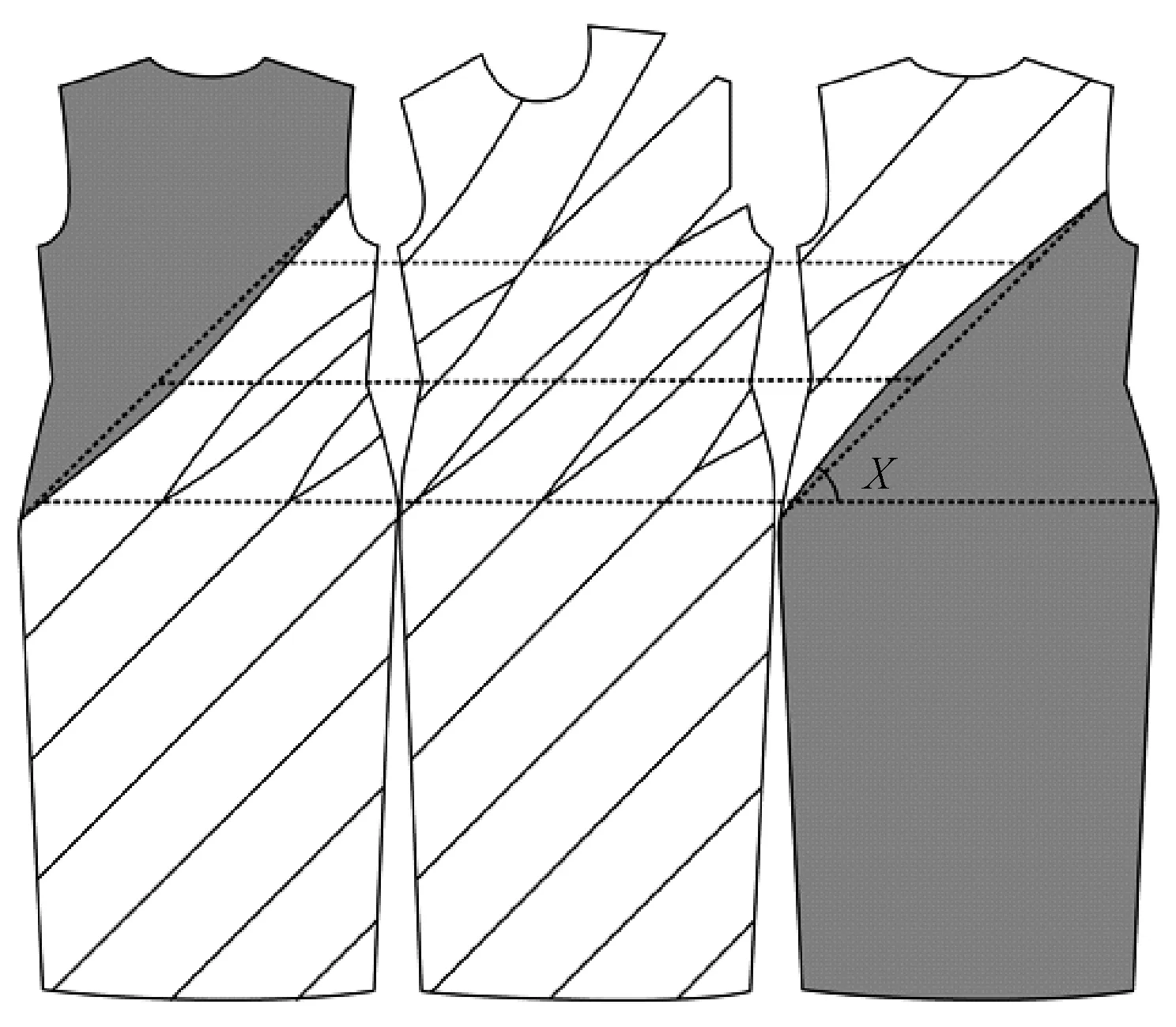

規劃方法的具體操作步驟如下:將基礎旗袍結構的前片和后片分別進行左右對稱,得到完整的前后衣片;隨后,將2片旗袍基礎結構后片和1片旗袍基礎結構前片按照“后片—前片—后片”的順序排列,并以腰圍線為基準,令三者位于同一水平線上;再沿著胸圍線、腰圍線和臀圍線繪制輔助線,為后續的省尖點設置提供參考;最后,分別通過2個后片的右側腰省尖點,作2條45°右上方向的平行斜線,以此來確定分割線分布的范圍。其中,左右后片只有在兩平行線之間的為有效區域,共同組成1個后片,如左后片斜線以上部分的斜線規劃在右后片上;同理,右后片的斜線以下部分為無效區域,如圖2所示。

圖2 分割線規劃圖Fig.2 Split line plan

通過在選定區域內嘗試多種不同數量的分割線規劃方案,最終確定在該范圍內做5條斜向分割線。該設計能同時符合分割線分布均勻、分割線經過或靠近身體凸起與凹陷點以及衣片數量最少3個要求,如圖3所示。

圖3 斜向分割線旗袍款式圖Fig.3 Cheongsam pattern chart with oblique split line

2.1.4 實驗器材

為減少實驗誤差,本文實驗的4件樣衣均使用同一厚度白坯布,以避免面料不同造成差異;制作過程中使用同一CAD打印機和縫紉機,并由同一實驗人員進行所有操作,避免機器和操作造成的差異;實驗參照對象均使用紅幫-84人臺,其中人臺胸圍84 cm,腰圍66 cm,臀圍90 cm,以避免不同批次人臺之間的細微尺寸差異。

2.2 實驗方案

盡管可從整體角度將女性軀干部位視為沙漏,通過對每條分割線在腰部位置設置省量來實現整體的收腰效果,但為了保證旗袍符合亞洲人的扁平身材,分割線的設計需要盡量通過或靠近身體凸起與凹陷部位,并依據所在位置設置恰當的省量,實現旗袍的貼體性。本文對已有的斜裁模型進行調整。

設運用已有的斜裁模型制版的2組為結構方面的對照組A,調整后的2組為結構方面的實驗組B。再依據裁片方式的不同,增為A-1組、B-1組、A-2組、B-2組4種應用方案,1表示結構圖縱向為經紗方向,2表示結構圖45°方向為經紗方向,即A-1組依照斜裁模型制版,結構圖縱向為經紗方向; B-1組根據旗袍基礎結構對斜裁的模型進行調整,紗向同A-1組;A-2組依照斜裁模型制版,結構圖45°為經紗方向;B-2組根據旗袍基礎結構對斜裁的模型進行調整,紗向同A-2組。

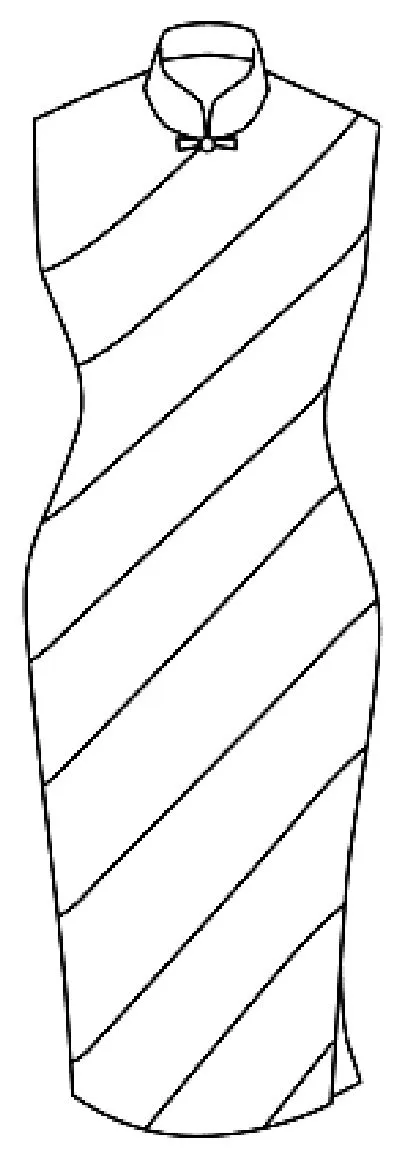

2.2.1 對照組

A-1組和A-2組的結構圖依照斜裁模型制版,基礎版型前片的2個胸省通過旋轉,轉移到距離胸高點最近的斜向分割線,并根據上文進行分割線規劃設計,左后片斜線以上部分和右后片的斜線以下部分為無效區域;隨后,通過省量分配計算,得出每條分割線所含省量,由基礎版型的尺寸表可知,腰臀差為15 cm,經計算均分于每條分割線的省量約2.5 cm,直接用于省量繪制,不再使用其他計算處理轉化;最后,從分割線出發沿腰圍線水平左右增至目標省量。

由于通過直線形省道實現的造型不夠貼服人體,不符合人體自然形態,為使旗袍外觀更加圓順,更符合女性的凹凸造型,本文實驗中功能分割線均為弧形,如圖4所示。

圖4 斜裁模型旗袍結構圖Fig.4 Cheongsam structure diagram of oblique cut model

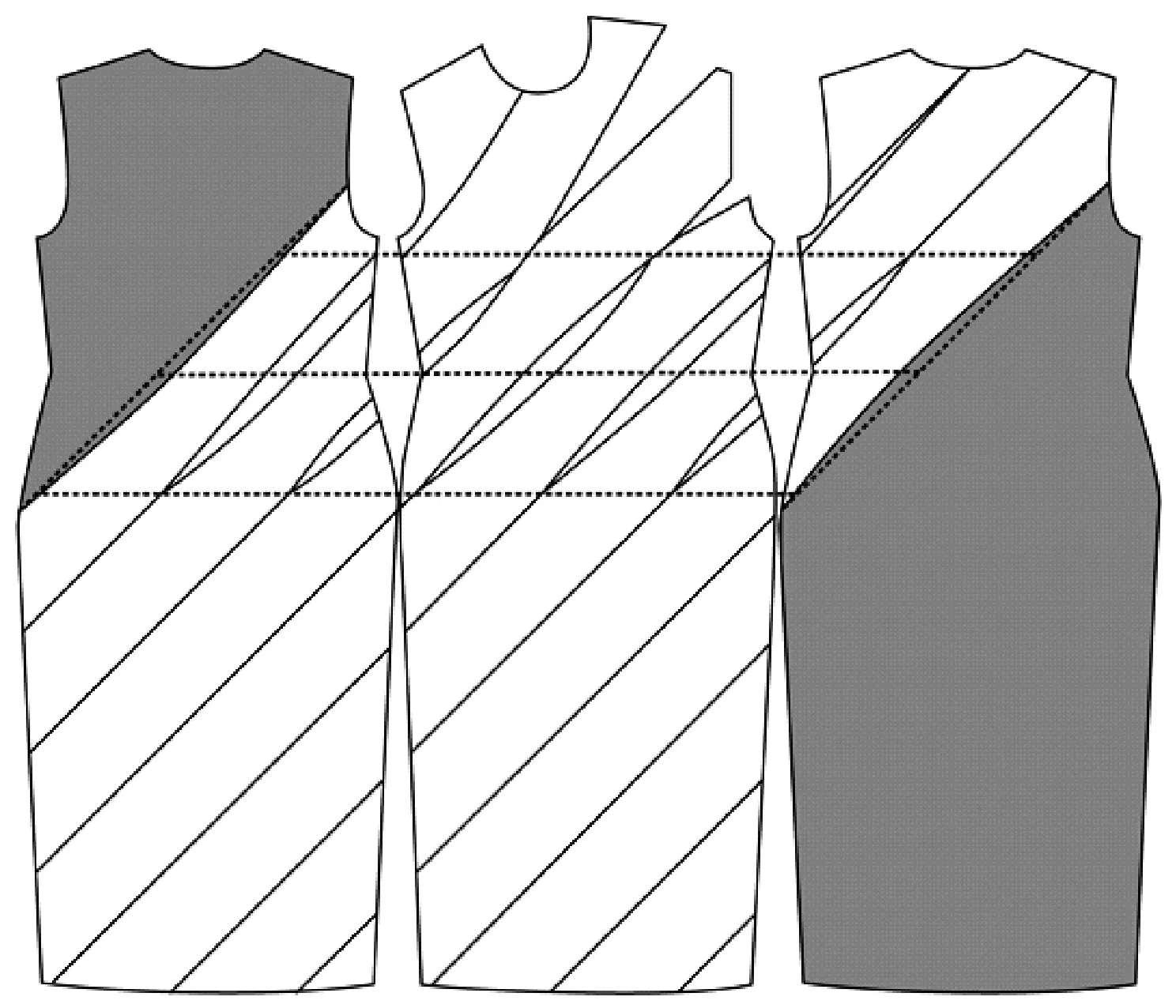

2.2.2 實驗組

B-1組和B-2組樣衣的結構是基于身型扁平的特點,并根據旗袍基礎結構對斜裁的模型進行調整的結構設計,如圖5所示。

圖5 調整型旗袍結構圖Fig.5 Adjusted cheongsam structure diagram

基礎版型前片2個胸省通過旋轉,直接轉移進距離胸高點最近的斜向分割線中,省量不進行計算。腰部省量則通過計算轉換,將基礎版型的前后腰省量重新分配進斜向分割線中。計算方法是將基礎版型的省道量乘以1/sinX(X為分割線與水平線夾角,見圖5)得到調整型的省量,其中本文研究中X=45°。計算后,沿腰圍線將從左至右的基礎版型腰省量,依次添加至臨近的斜向分割線中。各分割線的省量從分割線出發水平向左右均勻增加。

由于基礎型旗袍結構的前后片側縫線處不能無縫拼合,不能使用斜裁原型的方式進行常規劃分,針對側縫處的收縮量,本文研究的處理方法是暫時忽略這個空隙,先做斜向為45°的擬分割線,將空隙量轉移至分割線,其中轉移的計算方法同上。而腋下部位省道量較大,且縫隙左右相對應的2條斜向分割線上均有一定省量,因此,可通過拼合縫隙左右相對應的前后兩片來轉移省量,實現收腰效果。

與對照組相比,除了腰省省量分配的不同,還有省道起止點的調整變化。由于基礎性旗袍的省尖點被調整過,因此在重新分配省道時,應當先還原胸高點的實際位置再進行省道轉移。轉移后的省尖點沿省道方向即斜向分割線的45 °方向向后退2 cm,以更好地塑造胸腰臀部位的曲面造型。

此外,因側縫處縫隙和省道轉移,前后片的分割線在側縫處易出現錯位,須分別量取前后片的分割線位置,比較二者后確定新的點位,一般是取二者之間的中點。然后,依據分割線與側縫線的交點,對每條分割線的走向稍作修改,使前后片縫合后,分割線能夠在視覺上連接圓順。

2.3 實驗結果與分析

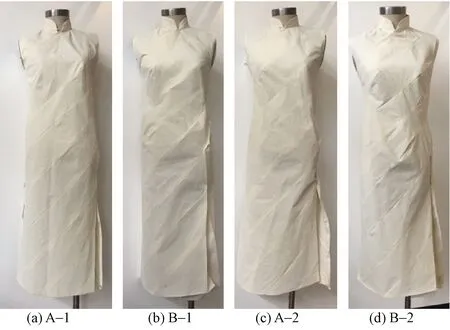

按照實驗設計完成樣衣制作,如圖6所示。檢查樣本整體造型,確定符合研究樣本的要求。依據收省效果、分割線流暢度以及分布狀況和服裝整體輪廓造型對4組樣品進行評估。

圖6 實驗結果對比圖Fig.6 Comparison of experimental results

A-1組彈性較好,衣身舒展平服,整體流暢,有較大的空余量,胸部和腰部不服貼,分割線分布均勻,側縫前移,裙身有輕微旋轉問題,排料時要求布料幅寬較寬。

B-1組彈性較好,衣身貼合人臺,整體曲線變化更加明顯,腰部較為貼合,腹部出現少量堆積,分割線分布均勻,側縫前移,裙身有旋轉問題,排料時要求布料幅寬較寬。

A-2組沒有彈性,結構穩定,整體流暢,有較大的空余量,胸部和腰部不服貼,分割線分布均勻,同時,側縫前移,裙身有輕微旋轉問題,排料沿經向方向,對面料幅寬沒有過多要求。

B-2組沒有彈性,結構穩定,整體流暢感較差,凹凸變化最明顯,腰部較為貼合,腹部出現大量堆積,分割線分布不均勻,側縫前移,裙身出現明顯的旋轉問題,排料沿經向方向,對面料幅寬沒有過多要求。

綜上所述,斜裁原型A-1組和A-2組的結構設計過程簡單,成本較低,適合成衣生產;服裝離體較多,適合較多身材有細微差異的人穿著。而調整型B-1組和B-2組的結構設計過程繁瑣復雜,尺寸細化,成本稍高,更適合定制。

A-1組和B-1組的裁剪方式,將面料絲向的特性發揮出來,提高了對面料幅寬的要求。如果布料幅寬無法達到3個衣身寬,只能在設計中添加其他分割線,難以實現該設計。而A-2組和B-2組的裁剪方式,衣身沒有彈性,結構穩定,不易在縫制和穿著過程中發生變形,且更好地解決了面料供應的問題,適合大規模生產與制作。

此外,當衣片的布邊是45°斜絲時,即A-1組和B-1組的裁剪情況,衣身彈性較好,這不僅體現在衣身整體舒展,還體現在可彌補余量的堆積問題,如B-1組的余量堆積感較B-2組并不強。余量的堆積可能是由于旋轉,使本應凸起在臀部側面的量轉移并堆積至腹部,進而影響整體效果。而旋轉問題的原因目前尚不明確,可能是結構設計或縫制過程中的不當操作造成的。

3 結 論

調整型結構的旗袍更加貼合腰部,但整體效果因旋轉問題還未達到理想水平。結構圖縱向為經紗方向時,衣身舒展,但成本較高;結構圖45°為經紗方向時,衣身結構穩定,成本較低。通過對實驗進行整體分析,總結出斜向分割線應用于旗袍的設計規律如下。

1)為保證分割線數量與分布密度不影響服裝牢固度,且旗袍的縫制難度適當,適合于成衣生產,分割線數量應適宜。若將分割線設計為不均勻分布,更易解決分割線的省量分配問題。

2)功能性分割線只有經過省道或省尖點附近才可轉移省量,省轉移省道前還應先對省尖點進行判斷和修正。裝飾性質分割線則無以上要求。

3)分割線所在的絲向可選擇其他任意角度,應根據所需效果和布料幅寬進行選擇。分割線在45°斜絲時,服裝彈性最好,但要求布料幅寬較寬且浪費嚴重,分割線在經紗方向時,服裝整體結構最穩定,不易變形,對幅寬沒有過高要求,取其中任意角度,可適當平衡二者。

4)為貼合人體,可對分割線的走向做局部調整,直線變弧線或弧線變直線,不影響整體效果。本文研究分割線以直線和弧線的結合為主。通過結構圖和成衣的對比,可直觀看出結構圖中的直線在服裝上未必呈現直線,同樣,成衣的直線效果在結構圖上可能不是直線。

5)省道中如果有弧線與直線的結合,其過渡要盡可能圓順,制作出的服裝才會更流暢。

通過旗袍制作,發現裙身出現旋轉問題,后續研究可對裙身旋轉的原因、轉動角度及影響因素進行深入地分析。此外,還可對衣片數、斜向分割線傾斜角度、斜向分割線位置等因素對成衣效果的影響進行研究。設計方面仍可繼續深入,對分割線的線形進行設計轉化,將直線變為折線、曲線、波浪線等,并研究曲線曲率和折線角度對服裝造型的影響。