桁架錨索支護技術在大斷面巷道支護中應用

郝 宏 偉

(山西煤炭運銷集團簸箕掌煤業有限責任公司,山西 大同037000)

1 工程概況

山西煤炭運銷集團新村煤業13031 工作面主采3#煤層,平均煤層厚度3.8m,平均煤層傾角8°。工作面煤層賦存疏松,屬于典型的松軟不穩定煤層,煤層結構復雜。煤層直接頂為泥巖,厚度1.2~2.8m,平均1.9m;老頂(基本頂)為中粒砂巖,厚度2.9~4.3m,平均3.2m;直接底為砂質泥巖,厚度2.9~7.8m,平均厚度5.5m。13031 工作面施工切巷主要用于支架、運輸機和采煤機等采煤設備的安裝。

13031 工作面切巷為滿足工作面采煤設備安裝的需要,設計施工的斷面形狀為矩形斷面,巷道寬8.2m,高3.5m,采取分兩次施工的方式進行成巷,第一次施工的巷道斷面為寬5m×高3.5m,當第一排巷全部施工完畢后,沿工作面回采方向再進行擴刷第二排巷,第二排巷的斷面為寬3.2m×高3.5m。擴切巷施工采用錨桿索、鋼筋網配合W 型鋼帶梁進行聯合支護。

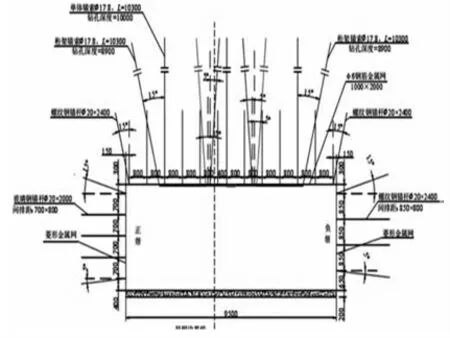

13031 開切眼第一排巷施工時,頂部布置6 根左旋無縱筋錨桿,錨桿規格為φ20×2400mm,配合M22 快速安裝螺母及φ25mm 減磨墊圈使用,錨桿間排距800×800mm;幫部采用錨桿配合鋼筋網、硬質塑料網及鋼筋梯子梁進行支護,幫部布置6 根通絲錨桿,錨桿規格φ20×2000mm,間排距800×800mm,肩窩處錨桿使用異型托盤,頂部與幫部鋼筋梯子梁分離,煤體中采用雙層網(里層為硬質塑料網、外層為鋼筋網)護表,巖體中采用單層鋼筋網護表,巷道頂部錨索配合使用W 鋼帶施工。頂部錨索采用φ17.8×8200mm1860MPa 鋼絞線,錨索間排距1500mm×800mm。巖體中錨桿預緊力矩不小于260N·m、錨固力不小于80kN,煤體中錨桿預緊力矩不小于200N·m、錨固力不小于70kN,錨索張拉載荷不小于20MPa。擴第二排巷時按照第一排巷的支護參數進行施工。第一排巷和第二排巷施工期間,分別在滯后迎頭10m 距巷幫1000mm 位置采用單體液壓支柱配合π 型鋼打抬棚進行加強支護,抬棚一梁三柱,單體柱初撐力不低于90kN(具體支護圖見圖1 所示)。13031 采取上述方式支護,在開切眼形成以后,由于巷道斷面大,頂板應力變化較為集中,出現巷道頂板下沉量和巷道兩幫位移量增大,巷道變形較為嚴重,對工作面的設備安裝造成較大影響,需重新對現有的巷道支護參數進行優化。

2 復合錨索桁架結構支護技術

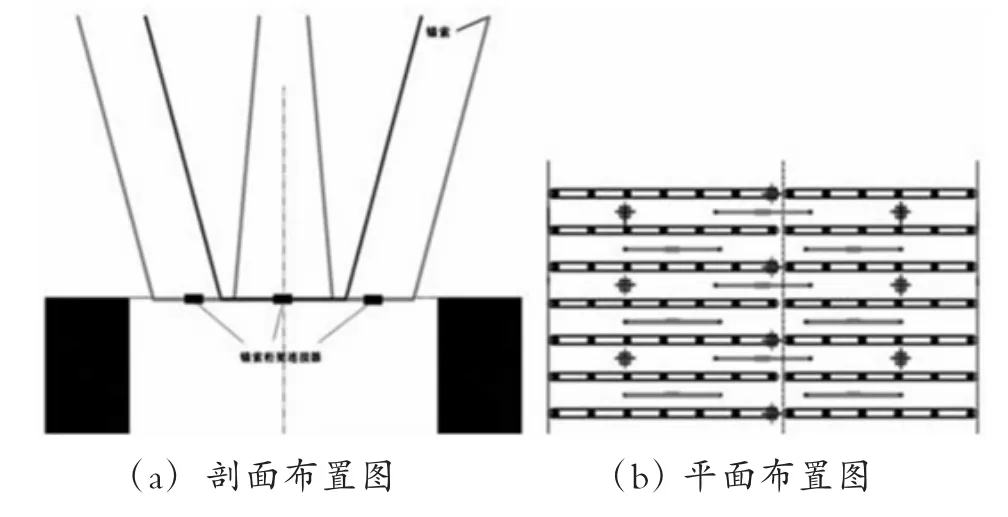

復合錨索桁架結構支護技術是按照錨索桁架結構支護的原理,由多個單式錨索支護單元組成,根據圍巖應力變化作用和錨索支護設計方法,采取一次或多次循環的支護方式,在不同的巷道施工斷面上每間隔一定的距離,將錨索布置方式設計成交錯疊加的方式。其充分利用巷道圍巖的自承力,改善圍巖的應力狀態,提高巷道圍巖結構的穩定性,進而達到提高巷道整體支護質量的支護技術[1],其具體布置設計如圖2所示。

圖2 復合錨索桁架支護示意圖

在巷道大斷面施工過程中,復合錨索桁架結構支護方式與普通的巷道錨網索支護及單式錨索桁架結構支護方式相比,主要有如下幾方面優點:

1)該種復合桁架錨索支護方式是在巷道頂板的兩側和中間位置各布置一組錨索桁架,因其布置方式均勻,從而對巷道頂板提供均勻的水平力[4];

2)該種支護技術將單式錨索桁架結構對巷道圍巖的控制范圍進行相互交錯疊加,使得巷道頂板巖體與巖體之間形成一個整體結構,從而能夠有效的控制大斷面巷道圍巖變形,提高巷道圍巖結構的穩定性[3]。

3)在該種支護技術中,三組桁架錨索從巷道頂板中部垂直方向和巷道頂板兩側水平方向對頂板提供支護力,其所提供的支護力分布比較均勻合理,且使每組錨索均能充分發揮其支護作用,三組桁架錨索聯合起來組成的支護力能夠將桁架錨索在大斷面巷道施工中發揮極大作用。

3 復合錨索桁架結構支護設計及實施效果

3.1 支護設計參數的確定

為了能夠確保13031 工作面切巷采用復合錨索桁架結構支護的各項支護參數合理有效,依據13031工作面地質條件及施工環境因素等實際情況,運用FLAC3D軟件建立巷道圍巖支護數值模擬模型,模型設置的具體大小尺寸為長80m,寬50m,高40m。通過利用13031 工作面巷道頂板和底板巖層的實際資料對煤體和巖體模擬的力學參數進行設定,在數值模擬中采用規格φ20mm×2400mm 的螺紋鋼錨桿和直徑為17.8mm 錨索,巷道頂部錨桿設計布置13 根,錨索布置中頂板兩側的桁架錨索布置設計角度為15°,巷道中間的錨索角度設計為5°。

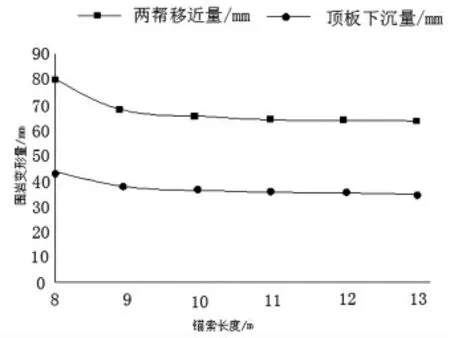

3.1.1 錨索長度設計參數的確定

為能夠保障復合桁架錨索達到有效控制圍巖的要求,分別選取8m、9m、10m、11m 和12m 等不同長度的桁架錨索支護時巷道圍巖受力變化特征進行數值模擬分析,在不同長度的桁架錨索支護下巷道圍巖變化特征如圖3 所示。

圖3 不同長度桁架錨索支護巷道圍巖變化特征曲線圖

由圖3 中可以看出,巷道圍巖的變形量隨著桁架錨索的長度增長而呈現逐漸減小趨勢,但當錨索長度增加到一定程度后,繼續增加錨索長度對巷道圍巖頂板下沉量和兩幫移近量控制程度起到的效果不是很明顯,而繼續加長錨索不僅增加更多的經濟成本,而且錨索越長,施工速度越慢,影響巷道整體掘進效率。因此,綜合以上因素考慮,根據數值模擬效果,在13031 工作面開切眼施工桁架錨索時,選取長度為10m 的錨索比較合理。

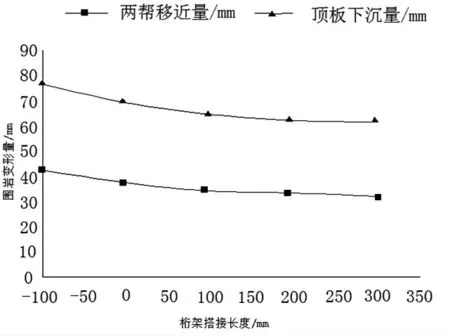

3.1.2 桁架結構搭接長度設計參數的確定

桁架結構搭接長度的大小對巷道桁架錨索支護效果有較大的影響,因此,為確保巷道支護效果達到設計要求,分別選取搭接長度為-100mm、0mm、100mm、200m、300mm 的桁架結構支護下巷道圍巖變形情況進行數值模擬分析,在不同長度的桁架搭接長度支護下巷道圍巖變化特征如圖4 所示。

圖4 不同桁架搭接長度巷道圍巖變化特征曲線圖

通過對圖4 變化曲線圖分析可知,當桁架搭接長度逐漸增大時,巷道圍巖頂板下沉量和兩幫移近量呈現先減小后增大變化趨勢,由圖中可以看出,當桁架搭接長度從-100mm 增長到200mm 時,巷道圍巖頂板下沉量和幫部移近量分別減小了21.3%和27.5%,當搭接長度由200mm 增長到300mm 時,巷道圍巖變形量又開始出現增大趨勢。根據以上數值模擬分析,選擇搭接長度為200mm 錨索桁架比較合理。

在巷道頂部設計布置13 根錨桿,選擇長度為10m 的桁架錨索,選擇搭接長度為200mm 的桁架結構,將巷道頂部中間布置的錨索角度設計為5°,將以上數值參數代入進行模擬,得出如圖5 所示的效果圖。由圖中可以看出,在該桁架錨索支護下,圍巖塑性區結構發育相對較小,未對錨索的錨固區域造成影響。由此可知,該支護設計能夠滿足巷道支護效果要求,保障巷道圍巖的穩定性。

圖5 巷道圍巖塑性區結構發育影響范圍圖

3.2 復合錨索桁架結構支護方案設計

依據以上數值模擬情況和分析結構,同時結合13031 工作面現場實際情況,設計工作面切巷支護方案如下:

1) 巷道頂板支護方案設計:頂部錨桿采用Φ20mm×2400mm 左旋無縱筋錨桿,錨桿布置的間排距為800mm×800mm,頂部共設計布置13 根錨桿,其中靠近巷道兩側的錨桿與垂直方向的夾角成15°,其余的錨桿布置與巷道頂板垂直,錨桿預緊力要求不小于200N.m。巷道頂部采用Φ17.8mm×10.3m 錨索進行支護,巷道頂部兩側的錨索與垂直方向成15°夾角進行布置,頂板中部的錨索與垂直方向成5°夾角布置,錨索預緊力要求不小于140kN。錨索繩被送進錨索孔孔底后,使用專用的錨索桁架、聯接器和配套的鎖具進行組合聯接,將錨索桁架搭接長度設置為200mm(具體布置方式如圖6 所示)。

圖6 13031 工作面開切眼巷道支護示意圖

3.3 實施效果分析

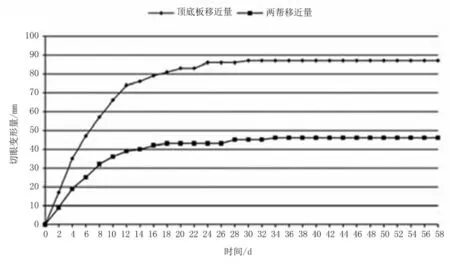

為了驗證采用該種復合桁架錨索支護方式是否適用于13031 工作面,在開切眼施工后采用“十字”觀測法對工作面巷道圍巖變形情況進行了為期60 天的現場數據監測采集,根據監測采集到的數據,繪制出巷道圍巖變化特征曲線,如圖7 所示。

圖7 13031 工作面開切眼巷道圍巖變化曲線圖

通過分析圖7 可知,開切眼在0~20 天內圍巖變形量較大,在支護方案實施20d 后,開切眼頂底板移近量及兩幫移近量分別為84mm 和42mm;隨著錨索桁架支護完成天數的增大,開切眼圍巖變形量逐漸趨于穩定,支護后20~58 天范圍內,圍巖基本不出現變形,基于此可知圍巖已經處于穩定狀態,開切眼最終的頂底板及兩幫最大移近量分別為87mm 和46mm。巷道圍巖變形量得到了有效控制。

通過圖7 分析可知,采取該種支護方式以后,13031 工作面開切眼在施工完成前20 天內,巷道圍巖變形量比較大,其巷道頂底板變形量為84mm,巷道兩幫位移量為42mm。隨著時間的增加,桁架錨索逐漸發揮其作用,開切眼的巷道圍巖變形量明顯出現下降趨勢,并趨于穩定,在施工20~58 天時間內,巷道圍巖變形量基本未出現變化,最終分別達到87mm 和46mm,由此可知巷道圍巖基本達到穩定狀態,巷道圍巖變形量實現了有效控制。

4 結 論

針對13031 切巷開切眼在采用原支護方式情況下存在的實際問題,提出復合桁架結構錨索支護技術,并采用FLAC3D進行數值模擬,確定采用10m 長錨索、錨索桁架結構搭接長度為200mm 等合理技術參數進行設計并現場實施,根據現場觀測及實施效果分析來看,采用復合桁架錨索技術支護后,巷道頂板下沉量為87mm,巷道兩幫位移量為46mm,巷道圍巖變形量未超過規定要求,達到了控制巷道頂板的要求,該技術有較大實用和推廣價值。