利伐沙班與達比加群治療房顫合并急性冠脈綜合征患者PCI后的有效性和安全性對比

李慶勇 湯寶鵬 牛鎖成 申文祥 周賢惠 蘆顏美

(1濮陽市人民醫院心內二科,河南 濮陽 457000;2新疆醫科大學一附院起搏電生理科)

心房顫動(AF)是臨床最常見的心律失常,危害是增加腦卒中及動脈栓塞的風險,腦卒中是AF致殘致死的主因〔1〕。經皮冠狀動脈介入治療(PCI)是急性冠脈綜合征(ACS)的有效治療措施,而PCI后聯合應用雙重抗血小板藥物(阿司匹林+P2Y12抑制劑)是目前指南推薦的預防ACS患者PCI后主要不良心血管事件(MACE)的標準方案〔2〕。AF患者PCI后理論上應該聯合應用口服抗凝劑(OAC)和雙重抗血小板治療,即三聯抗栓治療(TAT)以減少動脈栓塞和冠脈支架內血栓的風險,但TAT方案明顯增加了出血風險〔3〕。臨床試驗〔4,5〕及相關薈萃〔6〕分析顯示:雙重抗血栓治療(DAT)包括OAC和P2Y12抑制劑明顯降低了該人群的國際血栓形成與止血法學會(ISTH)大出血及臨床相關小出血(CRNMB)等出血事件的風險,而腦卒中、周圍動脈栓塞、心肌梗死及支架內血栓等缺血事件發生率同TAT方案無明顯差異。新型口服抗凝藥物(NOACs)越來越多的應用于房顫抗凝且效果顯著〔7〕,但有關DAT方案中不同的NOACs同華法林相比是否降低AF合并ACS患者PCI后的風險目前國內未見相關文獻報道,本研究將采用華法林、利伐沙班及達比加群分別聯合一種P2Y12抑制劑(氯吡格雷或者替格瑞洛),以評估其療效差異,從而為臨床抗栓策略提供新的依據。

1 資料與方法

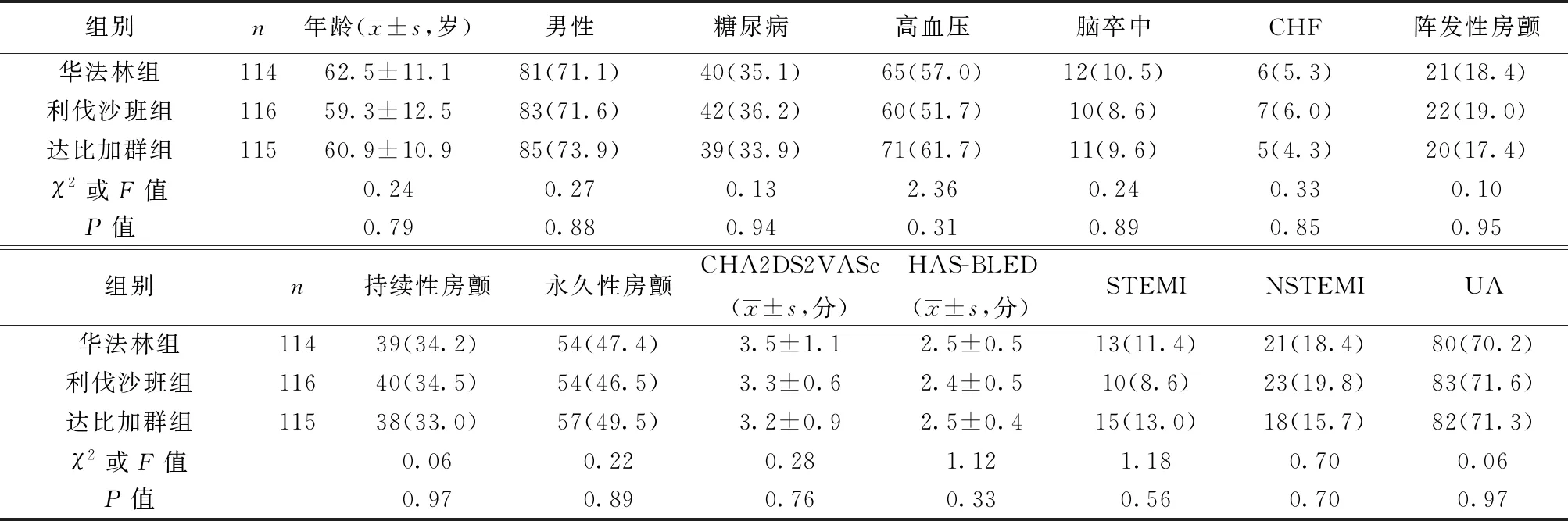

1.1臨床資料 選擇2016年3月至2019年3月在濮陽市人民醫院住院的AF合并ACS并接受PCI的患者345例,隨機分為3組,華法林組(114例):服用P2Y12受體拮抗劑(氯吡格雷或者替格瑞洛)聯合華法林國際標準化比值(INR)2~3,利伐沙班組(116例):服用P2Y12受體拮抗劑聯合利伐沙班〔15 mg,1次/d(qd)〕,達比加群組(115例):服用P2Y12受體拮抗劑聯合達比加群〔150 mg,2次/d(bid)〕。各組基本資料差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 各組基線特征比較〔n(%)〕

1.2納入標準 ①入選臨床試驗采用隨機對照的方法,基礎資料完整,隨訪時間≥12個月。②研究對象為AF合并ACS,接受PCI治療。③各組患者近1個月無腦出血,無活動性出血,無嚴重貧血,無大面積腦梗死等抗凝禁忌證,紐約心臟病協會(NYHA)分級為Ⅰ~Ⅱ級。④患者及其家屬知情本研究,同意配合并簽署相關同意書,醫院倫理委員會批準。

1.3排除標準 ①存在明顯的肝腎功能異常或者合并腫瘤。②存在明顯的抗凝禁忌證。③對選擇的藥物任何一種過敏。④未能按時隨訪復查,隨訪過程中要求出組,隨訪過程中自行調整關鍵藥物,隨訪過程出現精神異常無法配合者。

1.4抗栓方案 所有入組患者術前采用雙重抗血小板治療(阿司匹林+P2Y12受體拮抗氯吡格雷或者替格瑞洛)+低分子肝素抗凝,術后24 h隨機分為華法林組(2.5 mg,qd,調整INR值2~3,前3~5 d聯合應用低分子肝素,聯合一種P2Y12受體拮抗),利伐沙班組(15 mg,qd,聯合P2Y12受體拮抗),達比加群組(150 mg,bid,聯合一種P2Y12受體拮抗),其他硝酸酯、他汀、β受體阻斷劑、血管緊張素轉換酶抑制劑(ACEI)或者血管緊張素受體Ⅱ拮抗劑(ARB)等藥物繼續服用。

1.5觀察指標 全因死亡率、ISTH大出血、CRNMB、腦卒中、周圍動脈栓塞、再發心肌梗死及支架內血栓發生率,住院時間。

1.6統計學分析 采用SPSS20.0統計軟件進行完全隨機設計的方差分析、LSD檢驗、t檢驗、多個獨立樣本非參數檢驗、χ2檢驗。

2 結 果

2.1各組間全因死亡率比較 華法林組〔7例(6.1%)〕、利伐沙班組〔5例(4.2%)〕與達比加群組〔6例(5.2%)〕全因死亡率無統計學差異(χ2=0.39,P=0.82)。

2.2各組間ISTH大出血發生率的比較 華法林組〔6例(5.3%)〕、利伐沙班組〔4例(3.4%)〕與達比加群組〔4例(3.5%)〕ISTH大出血發生率無統計學差異(χ2=0.63,P=0.73)。

2.3各組間CRNMB比較 利伐沙班組〔7例(6.0%)〕及達比加群組CRNMB發生率〔8例(7.0%)〕明顯低于華法林組〔17例(14.9%);χ2=6.47,P=0.04〕。利伐沙班與達比加群組CRNMB無統計學差異(P>0.05)。

2.4各組間腦卒中發生率的比較 華法林組〔4例(3.5%)〕、利伐沙班組〔5例(4.3%)〕與達比加群組〔6例(5.2%)〕腦卒中發生率無統計學差異(χ2=0.40,P=0.82)。

2.5各組間心肌梗死發生率的比較 華法林組〔6例(5.3%)〕、利伐沙班組〔7例(6.0%)〕與達比加群組〔7例(6.1%)〕心肌梗死發生率無統計學差異(χ2=0.05,P=0.97)。

2.6各組間支架內血栓發生率的比較 華法林組〔3例(2.6%)〕、利伐沙班組〔4例(3.4%)〕與達比加群組〔4例(3.5%)〕支架內發生率無統計學差異(χ2=0.17,P=0.92)。

2.7各組間周圍動脈栓塞發生率的比較 華法林組〔6例(5.3%)〕、利伐沙班組〔7例(6.0%)〕與達比加群組〔6例(5.2%)〕周圍動脈栓塞發生率無統計學差異(χ2=0.09,P=0.95)。

2.8各組間住院天數的比較 利伐沙班組〔(5.4±2.1)d〕及達比加群組〔(5.9±1.9)d〕住院天數明顯短于華法林組〔(8.1±3.4)d;F=0.14,P=0.04〕。

3 討 論

AF患者約30%合并ACS,約10%接受了PCI,如何在該人群中找到抗缺血和預防出血的最佳平衡點是目前治療的難點〔8〕。研究顯示〔9〕,同華法林聯合雙重抗血小板治療的TAT相比,利伐沙班15 mg qd聯合一種P2Y12抑制劑的DAT明顯降低了AF患者PCI后的ISTH大出血及CRNMB等出血事件的風險,而腦卒中、周圍動脈栓塞、心肌梗死及支架內血栓等缺血事件發生率同TAT方案無明顯差異。研究〔10〕顯示,同華法林聯合雙重抗血小板治療的TAT相比,達比加群150 mg bid聯合一種P2Y12抑制劑的DAT明顯降低了AF患者PCI后大出血及小出血事件的風險,而腦卒中、周圍動脈栓塞、心肌梗死及支架內血栓等缺血事件發生率同TAT方案無明顯差異。因此,對于大多數AF合并ACS患者PCI后最佳的抗栓方案可能是DAT抗栓方案。

NOACs的臨床應用使AF抗凝治療進入了一個嶄新的后華法林時代。有研究〔11〕共納入14 264例AF患者,隨機分為利伐沙班組(20 mg,qd) 與華法林組(INR 2~3),隨訪1年結果顯示:利伐沙班組全因出血率同華法林無差異,顱內出血率及致死性出血率較華法林低,胃腸道出血有增加趨勢,腦卒中發生率同華法林無差異。有研究〔12〕共納入18 113例AF患者,比較了達比加群(150 mg,bid)、達比加群(110 mg,bid)、華法林(INR 2~3) 的抗凝效果,結果顯示達比加群(150 mg,bid) 較華法林降低了腦卒中的風險,而達比加群(110 mg,bid)同華法林預防腦卒中的療效相似。達比加群(150 mg,bid) 全因出血率同華法林無差異,上消化道出血率較華法林略增加;達比加群(110 mg,bid) 顱內出血率及全因出血率低于華法林,未增加消化道出血的風險。因此,NOACs的應用是影響AF合并PCI術后患者抗栓治療有效性和安全性的關鍵因素〔13〕。

有關DAT方案中不同的NOACs同華法林相比是否降低AF合并ACS患者PCI后的風險目前國內未見相關文獻報道,本研究采用華法林、利伐沙班及達比加群分別聯合一種P2Y12抑制劑,在該人群隨訪12個月發現,利伐沙班和達比加群是等效的,可能更優于華法林。

綜上所述,作為新型口服藥物的達比加群及利伐沙班在DAT方案中是等效的,出血風險低于華法林,全因死亡率及缺血事件與華法林相當。對于大多數AF合并ACS患者PCI后最佳的抗栓方案〔14〕可能是一種P2Y12抑制劑聯合一種NOACs。