臨床住培基地(綜合醫院)全科醫學科配置與建設評價模型及其特點

沈士立,吳彬,齊殿君,陳歆悅,張鑫巖,李一萱,張旭,宮雪,于曉松*

黨的十九大報告指出:實施健康中國戰略,要加強基層醫療和全科醫生隊伍建設。目前,我國全科醫學學科地位基本確立,城鄉基層醫療衛生機構全科醫療服務模式初步建立,全科醫生制度和全科醫學教育培養體系基本形成。但是,全科醫生數量缺口仍然較大,全科醫生培訓體系仍需進一步完善。為此,原國家衛生計生委于2018年出臺文件:要求所有承擔全科醫學住院醫師規范化培訓的臨床基地(綜合醫院)〔臨床住培基地(綜合醫院)〕必須在2019-12-31之前獨立設置全科醫學科,繼而全面展開培訓工作,加大培養合格全科醫生的力度[1]。為落實相關要求,各臨床住培基地(綜合醫院)正在積極組建全科醫學科。但是,科室應該怎樣設置?開設之后應該如何發展和評價?國內對此尚缺少研究。目前,許多新開設的全科醫學科正在套用其他醫學專科的評價標準,在醫院自負盈虧的大背景下,延續門診量、住院量、收費情況、病床周轉率等效益和效率指標作為評價的重點,而對住院醫師規范化培訓帶教、基層帶教、門診帶教等核心教學指標缺乏足夠的重視;在科研中仍以發表科學引文索引(SCI)期刊論文和申請國家級課題為支柱,致使全科科研仍然傾向于基礎實驗,而對公共衛生、學科建設、醫學教育等與全科醫學緊密相關的研究范疇開展不足;在臨床中服務對象與診療范疇與其他醫學專科交叉明顯,學科特色不夠鮮明;更有一些新開設的全科醫學科甚至缺乏獨立的運行機制,只是將全科掛靠在其他專科科室,全科醫生仍然從事著臨床專科的工作,與全科醫學科的建科初衷相距較遠。缺乏良性的制度保障,致使綜合醫院在開設全科醫學科之后,科室建設缺乏導向,工作積極性難以調動。如何構建臨床住培基地(綜合醫院)全科醫學科配置與建設評價機制,已經成為新時代全科醫學發展亟待解決的新問題。

本課題組通過文獻檢索、2次專題小組討論和3輪德爾菲專家咨詢構建了臨床住培基地(綜合醫院)全科醫學科配置與建設評價模型。研究方法與過程已通過《基于德爾菲法構建臨床住培基地(綜合醫院)全科醫學科配置與建設評價模型》[2]一文進行發表。本文旨在闡述該評價模型的具體內容與特點。

1 臨床住培基地(綜合醫院)全科醫學科配置與建設評價模型的具體內容

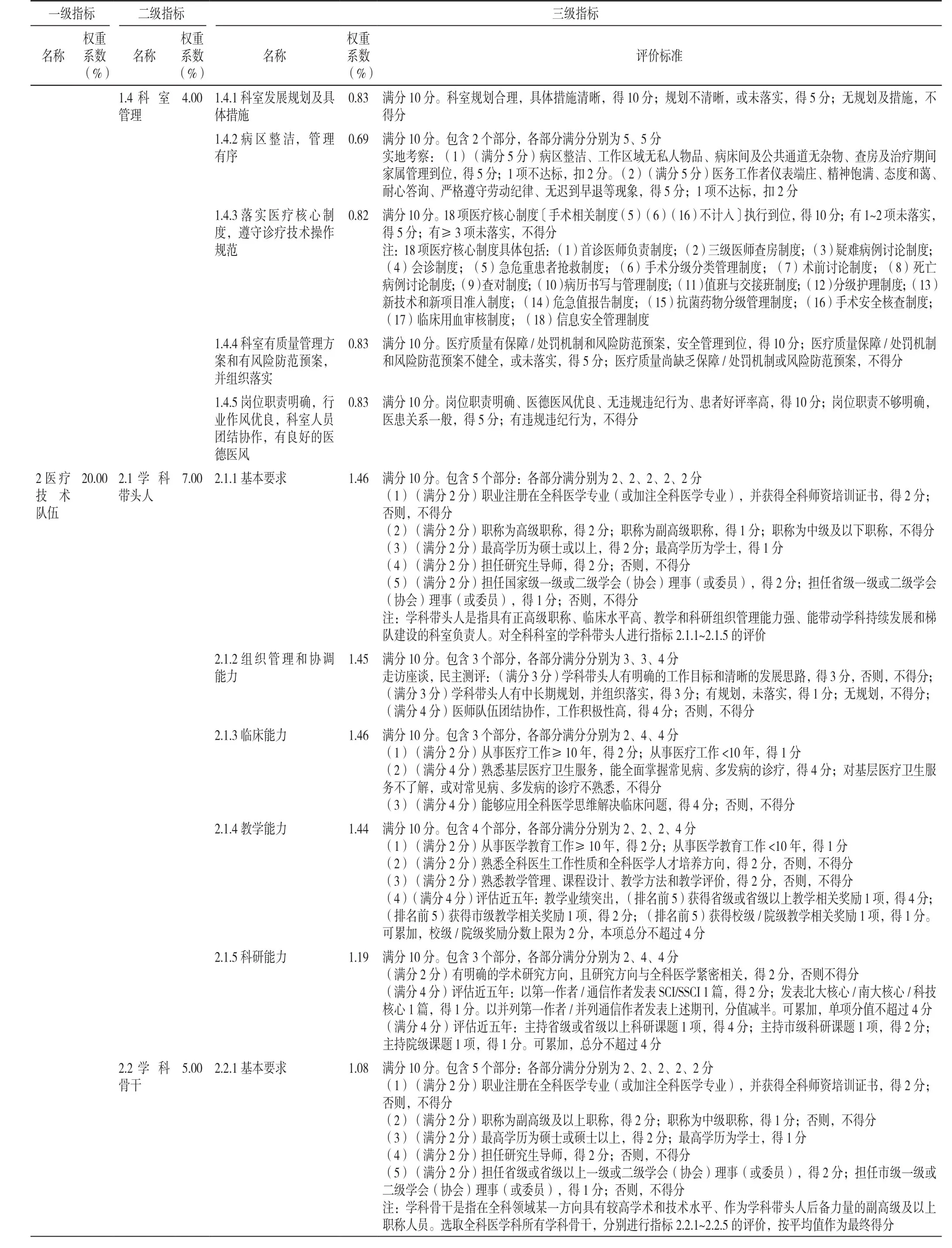

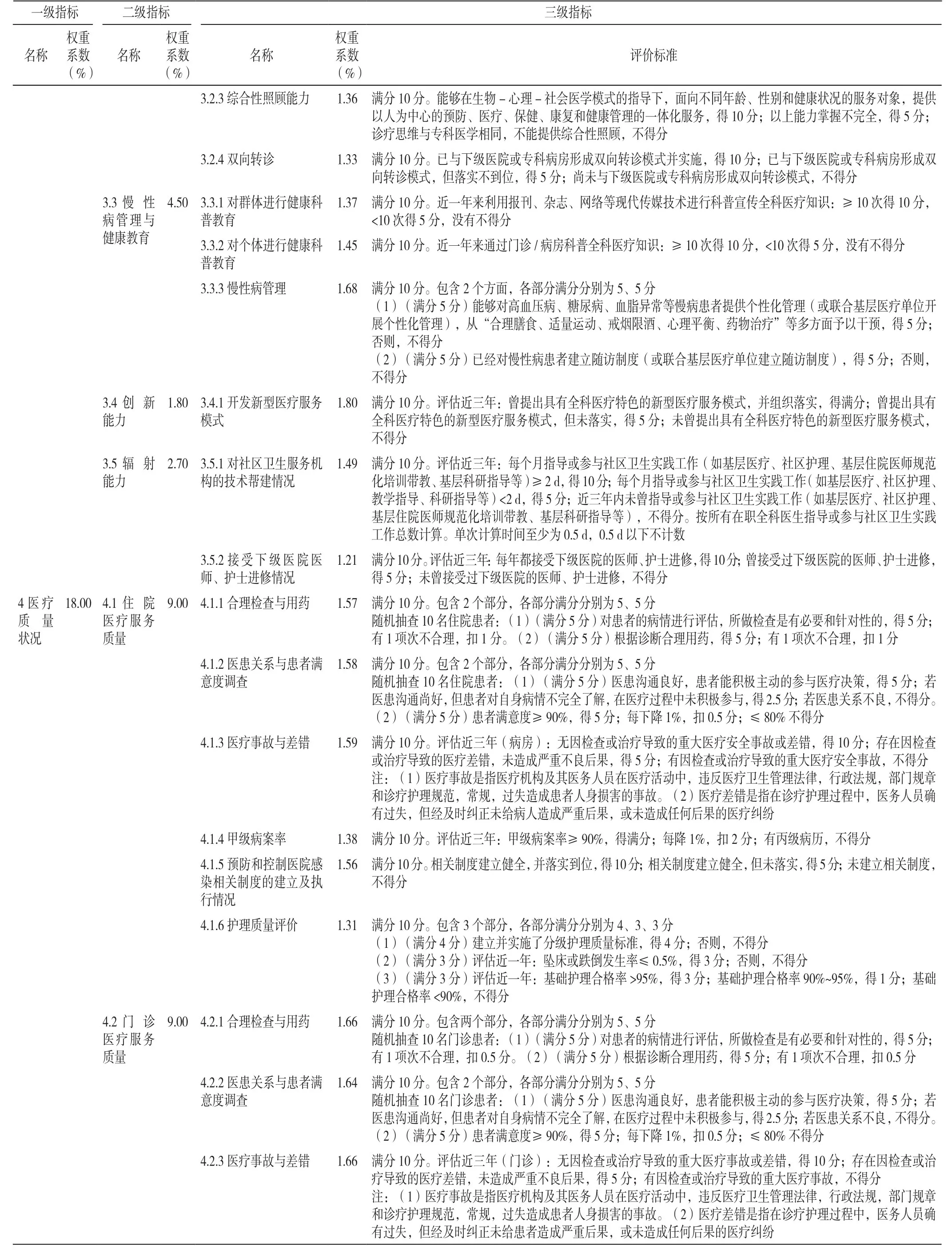

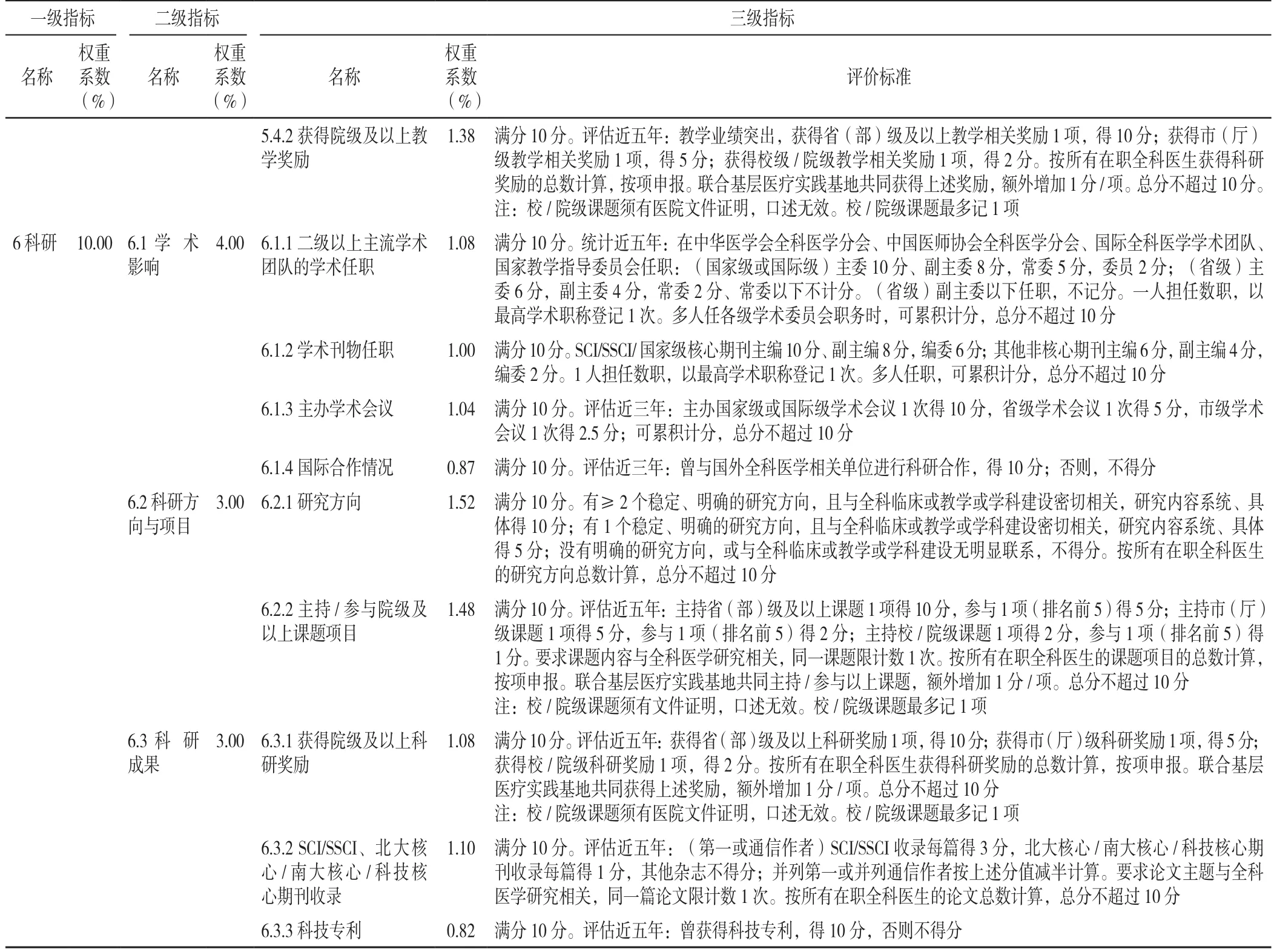

該模型包含6個一級指標、22個二級指標、78個三級指標及其評價標準,一級指標的權重系數分別為16%、20%、18%、18%、18%、10%,具體內容見表1。

2 臨床住培基地(綜合醫院)全科醫學科配置與建設評價模型的特點

該模型是圍繞“基礎條件”“醫療技術隊伍”“醫療服務能力與水平”“醫療質量狀況”“教學”“科研”6個一級指標展開的三級指標評價模型,一級指標的權重分別為16%、20%、18%、18%、18%、10%。其中,“醫療技術隊伍”權重20%居于首位,代表人才隊伍是決定科室發展的最重要因素;“醫療服務能力與水平”“醫療質量狀況”“教學”權重各為18%緊隨其后,代表高質量的全科醫療服務和教學工作是建科的根本目的和宗旨;“基礎條件”權重16%居中,代表全科醫學科的發展與醫院支持密不可分;“科研”權重10%相對較低,代表科研不是現階段全科醫學科的發展重心,但是作為一級指標的重要組成,科研仍然占有一席之地。在各項二級指標中,權重占比≥5%的指標包括:“學科帶頭人”“學科骨干”“醫師隊伍”“疾病診治能力”“住院醫療服務質量”“門診醫療服務質量”“學生培養”“全科醫學住院醫師規范化培訓”,這些指標的權重總和為52.10%,代表全科醫學科建設的側重和關鍵。

表1 臨床住培基地(綜合醫院)全科醫學科配置與建設評價模型Table 1 Evaluation model of general practice department configuration and construction in standardized clinical residency training bases(general hospitals)

(續表1)

(續表1)

(續表1)

(續表1)

(續表1)

2.1 評價模型凸顯了全科醫學科的建科宗旨 國家衛生健康委發文指出,在臨床住培基地(綜合醫院)開設全科醫學科,應以服務衛生與健康事業發展需求為導向,以培養合格全科醫生為目的[1]。根據以上宗旨,圍繞“人才培養”的目的,該模型單列“教學”一級指標,設置權重18.00%,較現行臨床專科的教學相關指標權重3.33%~5.22%[3]高,并結合全科醫學人才培養的現狀,創新設置了“5.2全科醫學住院醫師規范化培訓”二級指標及相關“5.2.1培養數量”“5.2.2培養制度與落實”等三級指標;“5.3繼續教育”二級指標及相關“5.3.1全科醫學師資培訓班”“5.3.2全科醫生轉崗/特崗培訓”“5.3.3遠程教學項目”三級指標,從而全方位評價人才培養工作和成果。圍繞“衛生服務”的導向,該模型單列“醫療服務能力與水平”“醫療服務質量”兩個一級指標,各設權重18.00%,并圍繞全科醫療的基本原則創新設置了許多二、三級指標,凸顯了全科醫療的學科特色。

2.2 評價模型體現了全科醫療的基本原則 該模型體現了全科醫療的基本原則[4],根據“以人為中心”的照顧理念,創新設置了“4.1.2/4.2.2醫患關系與患者滿意度調查”,要求醫患溝通良好,且患者能積極主動參與醫療決策;根據“基本醫療(primary care)”理念,創新設置了“3.2.1熟練掌握全科醫療主要病種的診斷和治療”和“3.2.2熟練掌握全科醫療基本技能”,要求全科醫生的診療范疇能夠覆蓋基本醫療的需要;根據“綜合性照顧”理念,創新設置了“3.2.3綜合性照顧能力”,要求全科醫生能夠面向不同年齡、性別、健康狀況的服務對象,提供預防、醫療、保健、康復、健康教育、計劃生育指導為一體的健康照顧;根據“協調性照顧”理念,創新設置了“3.2.4雙向轉診”,鼓勵綜合醫院全科醫學科與基層醫院形成雙向轉診通道;根據“預防性照顧”和“連續性照顧”理念,創新設置了“3.3慢性病管理與健康照顧”,要求全科醫生能夠(或聯合基層醫療單位)對慢性病患者長期開展個性化管理,并積極開展健康教育;根據“團隊合作的工作方式”理念,創新設置了“2.4.2護士長能力”,要求護士長積極參與全科醫療培訓工作,從而使評價模型與全科醫療緊密聯系。

2.3 評價模型強調了基層醫療的指導與提升 考慮我國大多數基層醫療衛生機構臨床、教學、科研能力較為薄弱[5],而綜合醫院具有醫療水平高、病例病種齊全等諸多優勢,筆者團隊在評價模型中要求綜合醫院全科醫學科與至少1個基層醫療實踐基地建立緊密聯系(指標1.3.2),并能對該實踐基地進行全方位的技術提升和支持。創新設置了“3.5.1對社區衛生服務機構的技術幫建情況”三級指標,要求科室能夠定期參與指導社區衛生實踐工作如基層住院醫師規范化培訓帶教、基層科研指導、基層醫療指導、社區護理;創新設置了“3.5.2接受下級醫院醫師、護士進修情況”,要求科室能夠每年接受下級醫院的醫師、護士進修;同時,在“5.3繼續教育”中提出了“5.3.1全科醫學師資培訓班”“5.3.2全科醫生轉崗/特崗培訓”“5.3.3遠程教學項目”等立足于基層的繼續教育培訓工作;在“5.4.2獲得院級及以上教學獎勵”“6.2.2主持/參與院級及以上課題項目”“6.3.1獲得院級及以上科研獎勵”的評價中,對聯合基層共同申報的科研課題,以及教學/科研成果賦予了更高的評價分值。

2.4 評價模型強化了醫院重視與支持 在臨床住培基地(綜合醫院)開設全科醫學科,并以衛生服務為導向、人才培養為目的,決定了其發展不能以經濟效益為先,即不能過度地強調“收費情況”,其運作主要依賴于醫院的支持。為此,筆者團隊刪除了一般評價中的共性效益指標[3,6],并根據中國醫師協會發布的《全科專業住培基地標準》[7],提出了“1.1.1醫院有明確具體的全科建設發展規劃”“1.1.2醫院有明確具體的全科發展扶持政策或措施”“1.3.1場地和用品能夠滿足全科住培輪轉需要”“1.3.3設備和藥品能夠滿足全科醫療需要”,建議醫院在績效、醫護床位比、設備、物品、藥品等多方面予以全科醫學科足夠的支持。另一方面,雖然全科醫學科不以效益為先,但其作為獨立的一級臨床科室,應當具備必要的臨床工作量來滿足全科醫療、教學和科研的需要,為此,筆者團隊設置了“3.1.1平均年出院人數”“3.1.2平均年門診人次”“3.1.3平均住院日”“3.1.4病床使用率”4個效率指標,并結合全科醫學科的教學重心,對這些指標的評價標準進行了適當調整。

本研究所構建的評價模型是基于文獻研究、專題小組討論研究和德爾菲專家咨詢研究形成的理論成果,尚有待于在實際應用中進一步檢驗、修改和完善。隨著全科醫學的快速發展,評價模型應與時俱進,隨環境變化進行相應調整和修訂。

總之,本研究完整報告了中國醫科大學附屬第一醫院全科醫學科研究組開發構建《臨床住培基地(綜合醫院)全科醫學科構建模式評價模型》的內容與特點,彌補了綜合醫院全科醫學科科室建設領域的研究缺口,為指導和規范綜合醫院全科醫學科的建設提供了借鑒和思考。

作者貢獻:沈士立、于曉松負責文章的構思與設計、論文撰寫與修改;沈士立、吳彬、齊殿君、陳歆悅、張鑫巖、李一萱、張旭、宮雪、于曉松負責評價模型的構建;于曉松負責文章的質量控制及審校,并對文章整體負責,監督管理。

本文無利益沖突。