非洲行之奧莫河谷

文/嚴子健(解放日報記者) 編輯/易可

奧莫河谷地處東非大裂谷東支裂谷帶的核心區域,由于地處偏遠,那里現在還有不少仍保留傳統文化習俗的原始部落,被認為是非洲大陸乃至全世界原生態文化被保留較完整的地區。奧莫河谷是迄今為止所知的最古老的人類居住地之一,是世界著名的史前遺址,于1980年入選聯合國教科文組織世界文化遺產名錄。游客選擇去奧莫河谷參觀走訪那些原始部落的原因有二:一是獵奇心理,畢竟了解非洲的人不多,而且現在真的很難看到身披獸皮并且仍然刀耕火種的原始人的生活場面了;二是這些部落的傳統文化習俗正瀕臨消失,所以近年來大批旅游、探險、攝影愛好者紛至沓來。

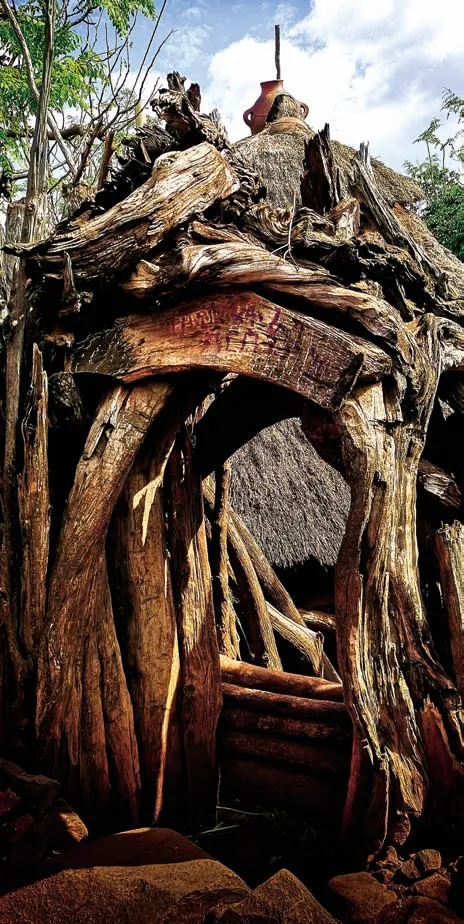

▲歷史悠久且具特色的“象屋”

我們是從阿爾巴門奇向北驅車35千米,到一個叫琴恰的小鎮,再行一段山路,就到了多爾茲部落的一個村子。多爾茲部落只有大約3萬人口,他們居住在奧莫河東岸和海拔2 600米—2 800米的阿巴亞湖高地一帶,歷史上他們曾是令人畏懼的戰士,但現在多爾茲人定居下來,從事農業或編織業。印象最深的是多爾茲部落那些歷史悠久的“象屋”,從字面上翻譯或許應該叫竹屋,可這些茅草屋的形狀確實太像非洲大象了,非常與眾不同。象屋是多爾茲部落最具特色的傳統文化要素,它是用竹子做骨架,用埃塞俄比亞蕉的葉子在上面層層覆蓋而成。象屋高約12米,圓錐形屋頂前拱出一塊,形似象鼻,下面是草房門,很矮,成年人須彎腰才能進入,但進屋后就可直起身子。象屋頂上兩邊還有窗,透光透氣,非常別致。進門應該就是客廳,也是象屋的象鼻部分,采光好,還有竹編的條椅,中間是個烤火和做飯用的火坑。象屋用竹篾柵欄墻隔斷成幾個區域,房間里有床,可以住人。另一邊有土堆隔斷,有樹棍搭的架子,是圈羊或其他牲畜的地方。據說一間象屋兩個成年人三個月就能建造完畢,造好的象屋能用百年,但還是要經常維修。如果基底部遭受白蟻侵蝕,象屋就得整體搬家,每移動一次,就要清理和清除遭白蟻侵蝕和腐爛的部分,象屋就會矮一截,所以大多數百年老象屋都很低矮,最后只能用作廚房或者干脆圈養牲畜。

▲原始部落的孔索文化景觀

第二天我們游覽了內切撒國家公園的查莫湖,坐船尋找和拍攝非洲巨鱷和憨態可掬的大河馬。查莫湖是東非大裂谷在埃塞俄比亞境內最南邊的湖泊,有20年駕船經歷的船長駕船帶我們行駛了很長一段路,來到了查莫湖的另一頭,結果不負所望,我們觀看了非洲巨鱷,而河馬也有攻擊性,所以只能遠望,整個活動差不多需要2小時。

下午我們去了以早期非洲原始人類的居住形式而聞名的孔索部落。從阿爾巴門奇到孔索大約100千米,開車至少要走兩小時。孔索部落的“孔索文化景觀”于2011年入選聯合國教科文組織世界文化遺產名錄。孔索村大多建在干旱堅硬的玄武巖高地,那里有石墻、梯田和村寨構成的景觀,聯合國教科文組織曾這樣評論:作為人類克服干燥惡劣的自然環境,頑強生存下來的杰出范例。沿路我們看到,山丘上都是旱地梯田,大多種植玉米和高粱。我們到的這個時節,玉米已熟,但高粱穗紅黃不一。

孔索部落最出名的,莫過于他們的固守“祖傳寶地”的傳統。孔索部落及其文化有3 000年歷史,孔索人一直住在祖先蓋的房子里面,房子不能用了,就在原地再蓋新的,絕對不會離開這個地方。所以現在村子景象,跟幾千年前的幾乎一模一樣。

進入孔索部落村子,真有點“鉆山溝”的感覺,我們的車是盤著山路上去的。村子里就沒好路了,各家各戶都有高高的院墻,院墻都是用石頭打地基,上面用樹棍做柵欄,可謂“深宅大院”。兩家院墻之間的路都很小,只能叫“夾縫”,據說這是為了防止外敵深入。另外也可能是住的年代久了,一大家族,世世代代,院子擴大又擴大,于是把路都擠成羊腸小道了。

孔索人住的都是茅草屋,但與多爾茲部落的又有所不同,這些茅草屋以石頭壘墻,有的外面還涂抹了牛糞。圓錐形的草屋屋頂又多了個“蓋”,相信這應該更防雨。有的尖頂上干脆扣了個瓦罐,更有效地防止漏雨。孔索人家的院落之間都是用石頭壘砌的高高的石墻,這是孔索人的“防火墻”,因為茅草屋容易燃燒,高高的石墻能有效地防止了火勢的蔓延,是很好的防火設施。給我印象深刻的是孔索部落村寨各家的院門,這些院門看得出都是精心建造的,因為沒有用現代化的木工工具,所以這些院門都是用原木“里三層外三層”搭出來的。有的人家院墻門門楣上還刻了字,顯然他們是很重視這個門的,而且門檻還很高,可謂真正的“深宅大院”。

在一家人家的院子里,我終于發現了瓦加木雕,我闖進去就拍。向導急忙阻止我,他說家里沒人,按照孔索人家的習俗,外人不得隨便進入。發現瓦加木雕讓我激動的原因是,在國內查資料時得知,在孔索部落,瓦加木雕如今已難見到,現在的年輕人已不愿意也不會做這些雕刻了,以前留下來的特別是精致的瓦加木雕都已被收藏到博物館去了。

拍攝行將結束時,有村民邀請我們去村子邊的“市場”看看。那是村民自發擺出來的地攤,有一些手工藝品。我花了5美元買了一個鱷魚牙齒的項鏈,還專門咨詢了海關有關人員,均表示進出國門沒問題。結果在我們到了肯尼亞后才知道,這些動物制品各國的政策不盡相同,最終以送人了之。傍晚,當我們驅車走在返回圖爾米的路上時,送別我們的沒有夕陽,有的是陣雨和時有時無的彩虹。