西藏昂仁縣那曲一帶地球化學特征分析

方景文, 戴亮亮, 李 新, 黃錦彥, 賀 燦, 張 俊

(中國地質調查局長沙自然資源綜合調查中心,湖南 長沙 410600)

1 序言

研究區大體位于西藏日喀則市昂仁縣北西,行政區劃屬昂仁縣那曲地區,距西藏昂仁縣約200 km,距拉薩約800 km。研究區為高原山區,總體呈南北高中間低,地形切割較大,氣候屬高原山地半干旱氣候類型,特點是日照長,晝夜溫差大,年溫差小,四季不分明,年平均氣溫5.2 ℃,6—9月平均氣溫10 ℃左右,水系多為支狀水系,按照中國地球化學景觀分區原則研究區屬高寒山區景觀區。

2 區域地質條件

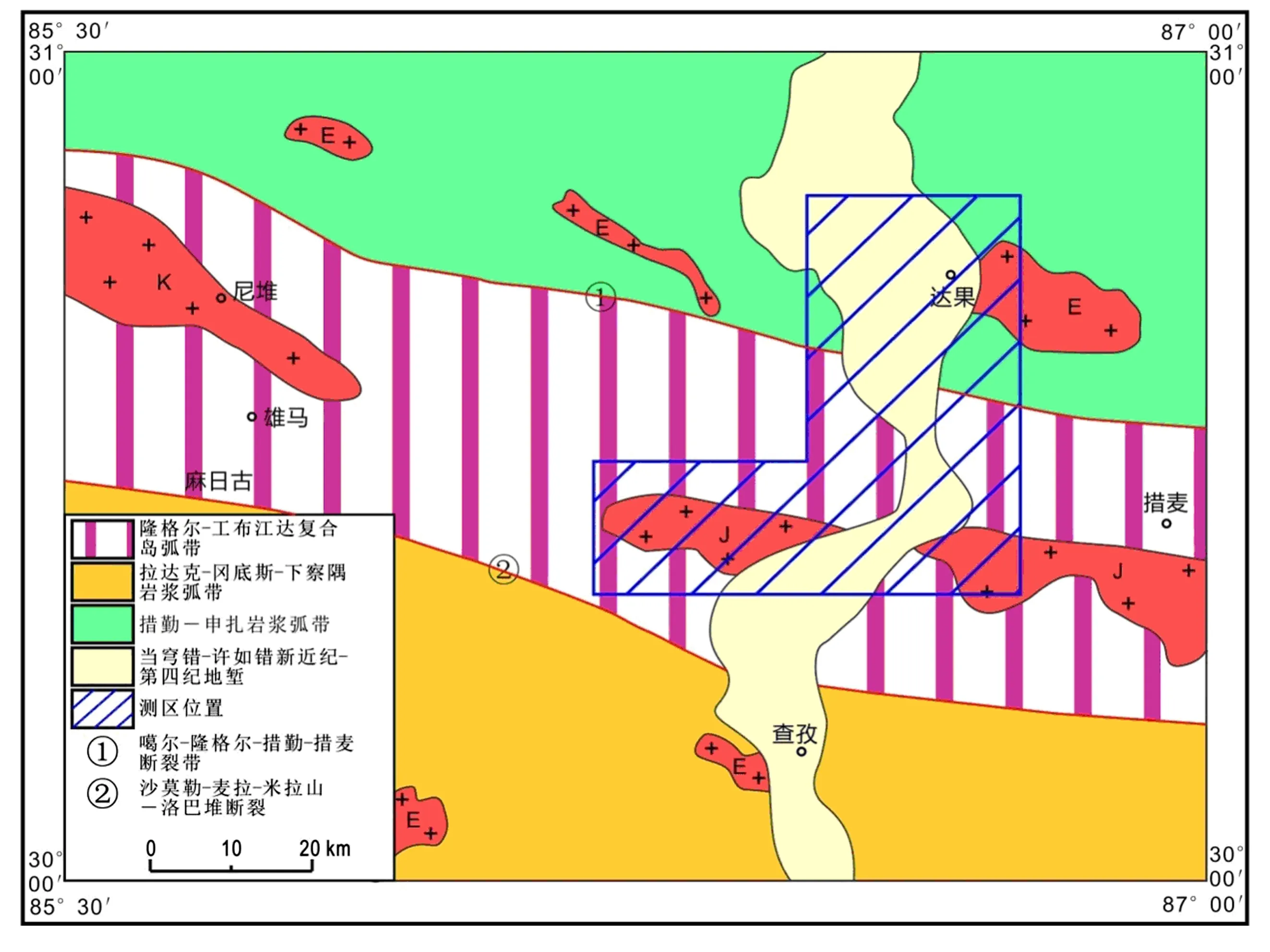

研究區地處西藏中南部,喜馬拉雅山北麓,I級大地構造單元屬拉達克—岡底斯—拉薩—騰沖陸塊,研究區北側為班公錯—怒江縫合帶,南側為雅魯藏布江縫合帶(見圖1)。區內地層由老到新依次為前震旦系念青唐古拉巖群(AnZnq)、石炭系永珠組(C2y)、二疊系拉嘎組(P1l)、二疊系昂杰組(P1a)、二疊系下拉組(P2x)、古近系典中組(E1d)、古近系年波組(E2n)、古近系帕那組(E2p)、古近系日貢拉組(E3r)、新近系嗩吶湖組(N1s)、新近系布噶寺組(N1bg)、新近系潔居納卓組(N2j)、第四系更系統(Qp)及第四系全新統(Qh)。研究區巖漿活動強烈,巖性以新生代火山巖和中、新生代中酸性侵入巖占優[1]。區內構造變形由中部向南、北兩側顯示出由強變弱的趨勢,并且北西西向構造多為擠壓變形,北西、北東向構造多呈走滑特征,而南北向地塹為典型殼層拉張應力形成。由于不同時代的地層經歷的構造運動差異,區內古生代地層褶皺變形強烈,古近紀以來的地層構造變形逐漸變弱[2]。

3 區域地球化學特征

研究區內1∶ 500000水系沉積物異常發育,共分布各類綜合異常3處,其中乙類異常1處,丙類異常2處[3]。研究區內為東西向的Cu、Pb、Zn、Au、Ag等多元素的高背景區,其中在東部圈出面積有120 km2的W-U-Th-Rb多元素綜合異常,異常分帶清晰,濃集中心明顯。在東側格爾耿一帶的石炭紀-二疊紀和火山巖分布區圈出面積約400 km2的Au、Ag、As、Sb、Bi多元素組合異常;其中主要出露在研究區北東角,面積約30 km2。

圖1 研究區大地構造位置圖

Cu、Mn、Mo組合:為中低溫熱液成礦作用形成的元素組合,異常較弱,推測與巖漿期后熱液成礦作用有關。

B、F、Li;Al2O3、La、Th及Ba、Y、Zr組合:這三組為親石元素組合,由于離散程度較低,分布較均勻,是組成區內巖石的基本組分。

CaO、Sr組合:這是一組與碳酸巖地層密切相關的元素組合,其背景變化與Ca質成分密切相關。

Au、SiO2、Hg組合:為單一元素組合,其中Au元素區域背景值及變化系數較大,有單獨成礦的趨勢。SiO2離散程度低,反映了成礦區巖石的基本組分,Hg高背景或異常呈帶狀或串珠狀沿區內主要斷裂分布,可能與斷裂中局部Hg礦化有關。

4 地球化學特征

4.1 地球化學景觀

研究區為高原山區,總體呈南北高中間低,地形切割較大,最低海拔為4 460 m,最高5 260 m,平均4 800 m,相對高差一般大于500 m,最大800 m。晝夜溫差大,年溫差小,四季不分明,年平均氣溫5.2 ℃,6—9月平均氣溫10 ℃左右,水系多為支狀水系,少量為單線水系,陣發性洪流干溝,溝谷寬闊。根據上述地理及氣候按照中國地球化學景觀分區原則,研究區屬高寒山區景觀區。

4.2 元素豐度特征

研究區1∶50000水系沉積物測量樣品元素含量背景值高于克拉克值的元素有Ag、Al、As、Bi、Cd、Cs、Sb,與全國背景值相比,研究區水系沉積物中As、Cs、W元素含量較高,Ag、Cd、Sn、U與全國背景值相當,具有一定的富集趨勢,含量變化較大的有cv,Cu=3.927、cv,Hg=2.872;cv,Sb=1.362、cv,Cd=1.217、cv,Cr=1.162;cv,Mo=1.136、cv,As=1.059、cv,Bi=1.62,這表明Cu、Sb、Cd、As應為該區主要關注的成礦元素。

4.3 元素組合特征

從聚類分析譜系圖可以看出,在r=0.3~0.4的相似水平上,研究區元素大致可以分成3個群,一組為Ni、Cr、TFe、Co、Ti、Zn、Mn、Al、Au 9個元素,而Ag、Sn、Cd、Mo、Bi、Pb 6個元素為第二組,As、Cs、W、Sb 4個元素為第三組。

第一組9個元素中,Cr、Ni、TFe可劃為一組,其相關系數較高(r=0.893),反映三者相同的地球化學行為;在r=0.910相似水平Co、Ti可劃為一組;大致在r=0.8的相似水平上,Ni、Cr、Co、Ti、TFe可歸為一組。

第二組6個元素中,Sn、Ag可劃為一組,其相關系數大約為r=0.590;在r=0.641相似水平,Mo、Cd可劃為一組,并在r=0.570相似水平上與Sn、Ag劃為一組。

第三組4個元素中,As、Cs可劃為一組,其相關系數大約為r=0.620,W在r=0.5相似水平,可與As、Cs劃為一組。

根據上述元素相關性分析,可將研究區元素分為三組:Ni、Cr、Co、Ti、Fe組合,Ag、Sn、Cd、Mo組合以及As、Cs、W組合。

4.4 元素綜合異常特征

本次共圈定綜合異常16處,其中乙3級異常4處,丙1級異常12處。針對異常好的地區,展開重點評述如下:H45E009011幅是主要的異常集中區,其次是H45E010011地區,H45E008011幅地區中部以及H45E010010幅的北部地區。

從H45E009011幅看,異常主要以Sb元素為主,其次為Cu、W、Cr、Bi等,整體上異常分布在圖幅東部斷裂構造發育區,異常規模大,濃集中心明顯,大部分異常皆被構造穿切。

從H45E008011幅看,在該圖幅中心只有一個綜合異常,且異常面積不大,異常元素種類少,異常所在地層基本全部為第四系,因此猜測該異常由異常遷移作用形成。

從H45E010010幅看,分布在該圖幅的三個綜合異常均被構造穿切,異常賦存的地層主要巖性為侏羅紀晚世二長花崗巖,含少量礫巖、含礫砂巖、灰巖。

4.5 元素空間分布特征

(1)Cu空間分布特征。主要以低背景區、高背景區為主,高背景區相對集中,主要分布在H45E009011幅東部以及H45E009011幅、H45E010011幅與H5E010010幅三者交界的雪山附近,高值區主要出露的地層為二疊紀下拉組塊狀灰巖,昂杰組與拉嘎組的礫巖、含礫砂巖,古近紀日貢拉組、帕那組、年波組。研究區中部的輝綠巖脈與花崗巖脈中亦有分布,從區域的位置上看,Cu的高值區集中在研究區主要斷裂帶分布地區,構造上屬于韌性變形的特征,從該區的1∶50000萬磁異常情況看,屬于高磁異常區。

(2)Hg空間分布特征。Hg元素主要以背景值、低背景值為主,高背景區域較為分散,主要分布在H45E009011幅中東部,分布的地層主要為二疊紀下拉組的塊狀灰巖與昂杰組的礫巖、含礫砂巖與灰巖。從區域的位置上看,Hg的高值區與研究區的干木沙斷裂帶接近,構造上屬于韌性變形的特征。

(3)Bi空間分布特征。主要以低背景區、背景區為主,高背景區相對分散,高值區主要分布在H45E008011幅的西南角,高值區主要出露地層為新近紀潔居納卓組灰黃色-灰白色半固結砂礫巖,二疊紀下拉組塊狀灰巖。

(4)Sb空間分布特征。主要以低背景區為主,高背景區相對分散,高值區主要分布在H45E010011幅西南角與東北角,H45E009011幅東南角,高值區主要出露地層為古近紀年波組灰綠-灰白-淺紫凝灰質砂巖、灰綠色含角礫凝灰巖、灰白色灰紫色晶屑凝灰巖,日貢拉組暗紫色-豬肝色礫巖、砂巖、紫紅色粉砂巖、灰色泥巖、灰白色泥灰巖、砂巖、粗礫巖。

(5)Mo空間分布特征。主要以低背景區、高背景區為主,高背景區相對集中,高背景區主要出露在H45E008011幅西南部與H45E009011幅西部,高值區主要出露地層為新近紀潔居納卓組灰黃色-灰白色半固結砂礫巖,二疊紀下拉組塊狀灰巖。

(6)Ag空間分布特征。主要以低背景區、背景區為主,高背景區相對分散,高值區主要分布在H45E009011幅西南角與西北角,高值區主要出露地層為新近紀潔居納卓組灰黃色-灰白色半固結砂礫巖,二疊紀下拉組塊狀灰巖。

(7)As空間分布特征。主要以低背景區、背景區為主,高背景區相對分散,高值區主要分布在H45E010011幅西南角,高值區主要出露地層為第四系,說明該元素發生明顯異常遷移,從格爾耿幅的1∶50000萬磁異常情況看,屬于高磁異常區。

5 結論

在對研究區區域地質背景、區域地球化學特征了解的基礎上,總結了研究區的地球化學景觀特征以及元素的豐度、組合、綜合異常、空間分布等五方面的特征,可為在該地區研究的地球化學以及找礦工作提供參考。