再生骨料的微生物載具性及其在自修復混凝土中的應用

劉 超, 呂振源, 肖建莊, 白國良

(1.西安建筑科技大學 理學院, 陜西 西安 710055; 2.同濟大學 土木工程學院, 上海 200092;3.西安建筑科技大學 土木工程學院, 陜西 西安 710055)

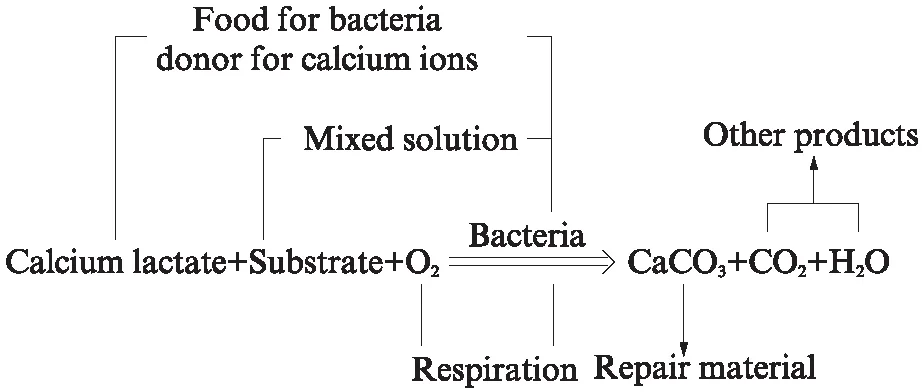

混凝土抗拉強度約為抗壓強度的1/10,在服役過程中會不可避免地出現裂縫[1],對結構承載力性能及使用性能帶來諸多不利影響[2-4],已經成為亟待解決的問題.而采用傳統后期人工修復方法,不僅經濟成本高,而且修復效果會隨著服役齡期的延長而顯著退化[5-7].自修復混凝土具有“開裂激發、自動修復”的特點,可以成為解決混凝土后期裂縫修復難題的有效方法[8-10].其原理是將微生物菌液以負壓真空方式吸附于載體上,再將載體經40℃恒溫烘箱烘干后與混凝土集料混合.同時將乳酸鈣及其鈣鹽物質添加在拌和水中,并按照配合比與水泥、上述混凝土集料拌和制備成混凝土.澆筑完成后,微生物在混凝土內部處于休眠狀態,待混凝土受自身及外部因素影響開裂后,進而展開鈣礦化作用(反應機理詳見式(1)),將裂縫彌合從而實現自修復功能.微生物自修復混凝土有效提高了混凝土結構的長期使用性能,同時兼顧了相對低廉的修復成本[11-13],已經成為當前土木工程領域研究熱點之一.

(1)

目前,研究[14-18]發現僅靠微生物自身的修復能力,對結構整體修復效果十分有限,如何有效提升微生物的修復效能成為自修復混凝土研究亟待解決的問題,基于微生物載體的材料被諸多學者[19-23]加以深入探究.但是,聚氨酯、陶砂、膨脹珍珠巖及硅藻土等載體均受自身材料性能影響,在提升修復效果的同時,犧牲了某項或多項其他構件性能.因此,能夠同時兼顧微生物載具性、力學性能和經濟性的載體,是微生物水泥基自修復材料工程得以推廣的關鍵所在.

再生骨料[24]是建筑垃圾廢棄混凝土經破碎、篩分、加工得到的產物.國內外諸多研究發現,經過優化配合比設計的再生骨料混凝土具有接近天然骨料混凝土的力學性能[25-27].為此,本文基于再生骨料表面附著舊砂漿、疏松多孔的特點,以再生骨料作為微生物載體制備自修復混凝土,并重點對不同載體修復效能以及再生骨料自修復混凝土最優配合比開展試驗研究.

1 基于微生物鈣礦化作用的不同載體修復對比試驗

1.1 材料

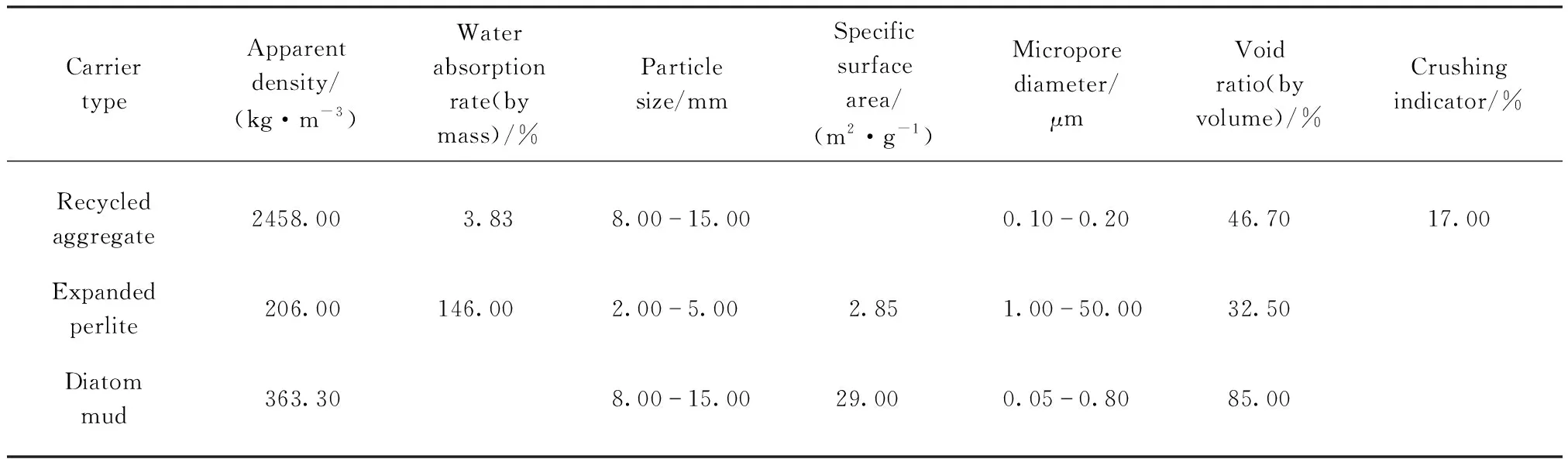

嗜堿巴氏芽孢桿菌購自陜西某微生物研究所,微生物按常規方法進行接種、培養.在將其接種至液體培養基后,在30℃,120r/min轉速條件下,置于恒溫搖床內恒溫培養24h;然后置于30℃無菌恒溫培養箱.選用常規P·O 42.5 R普通硅酸鹽水泥、對比載體(再生粗骨料、膨脹珍珠巖、硅藻泥)、天然細骨料、普通細砂及城市自來水制備自修復混凝土,其中載體的物理性能指標見表1.

表1 載體物理性能

1.2 載體篩制方法

將未破碎的再生粗骨料,經人工篩選出原狀石子、再生骨料、砂漿塊和雜質后進行人工破碎,選取粒徑為8~15mm的再生骨料作為微生物載體;購置的常規硅藻泥粉以水料質量比1∶1加水稀釋,攪拌均勻后置于100℃烘箱中烘干至恒重,然后進行人工破碎并選取粒徑為8~15mm的硅藻泥塊以及粒徑為2~5mm膨脹珍珠巖作為微生物載體.

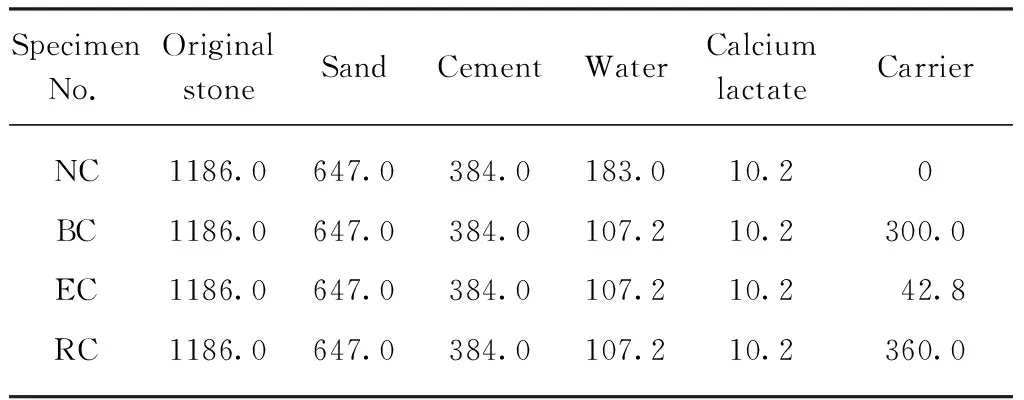

1.3 試件配合比及制作

試驗共設計4組自修復試件,其中NC組為澆筑時直接摻菌的無載體混凝土;BC組為以硅藻泥為載體的混凝土;EC組為以膨脹珍珠巖為載體的混凝土;RC組為以再生骨料為載體的混凝土.3組載體載菌均在0.6MPa負壓下真空浸漬吸附25min,然后置于無菌恒溫烘箱中40℃烘干24h.此方法兼顧使菌緊密附著于載體,以及使菌脫水休眠以起到保護作用的優點.各試件配合比如表2所示.

表2 試件配合比

試件所用P·O 42.5R普通硅酸鹽水泥密度為3.15g/cm3;普通砂細度模數為2.6,堆積密度為1300~1600kg/m3.試件尺寸均為40mm×40mm×160mm棱柱體,且水灰比(質量比)均為0.48,載體為混凝土體積的15%(澆筑時載體體積比換算成質量比).經手工攪拌制備自修復混凝土,且在試件成型后靜置48h脫模,然后在相對濕度為(85±5)%、溫度為(22±2)℃的條件下養護7d后預置裂縫.采用人工脫模方式會導致試件的相對濕度在脫模后3h內低于90%、其余時間大于90%.

1.4 裂縫預置

通過電液伺服壓力試驗機采用三點法為試件加載預置裂縫,具體方法為:以0.05mm/min的速率加載,當試件的受拉側面最下端出現0.1~0.3mm裂縫,即停止加載并于持荷90s后卸載.沿試件裂縫每隔10.0mm設置1個裂縫觀測點[31],記錄初始裂縫寬度,并將試件置于自然環境灑水養護,在7、14、21、28d 時進行裂縫觀測點寬度測量,不同試件的預制裂縫控制初始寬度平均值均為0.25mm.裂縫標記點采用點修復率wp表征局部修復效能(式(2));試件采用等距面積修復率wa表征整體修復效能(式(3)).

(2)

式中:d0為觀測點初始裂縫寬度,mm;dt為修復td后觀測點剩余裂縫寬度,mm.

(3)

式中:di為有效修復寬度,mm;lr為對應等距有效修復段長度,mm;da0為等距初始裂縫寬度,mm;l0為初始裂縫總長度,mm.

1.5 試驗結果及分析

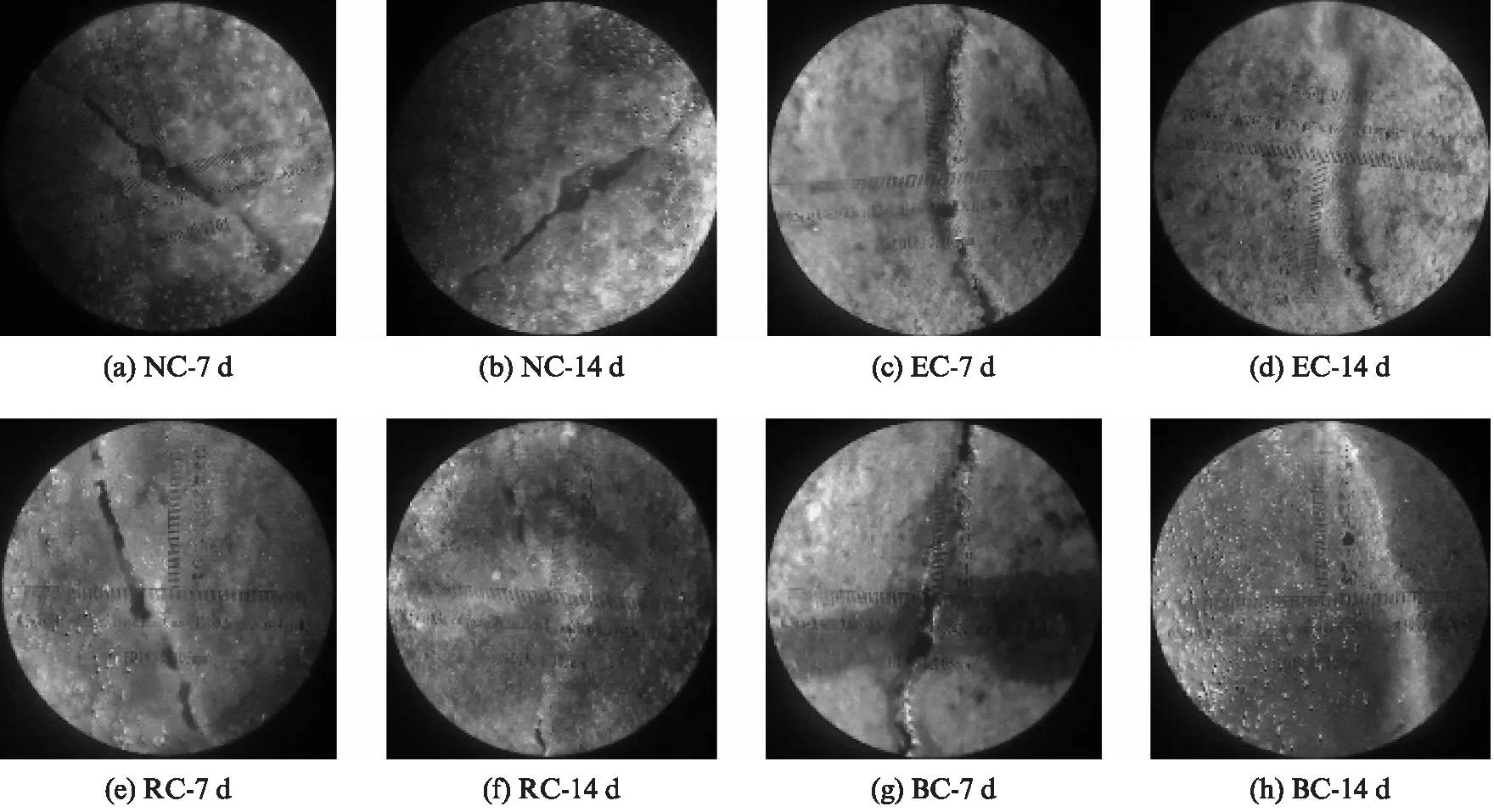

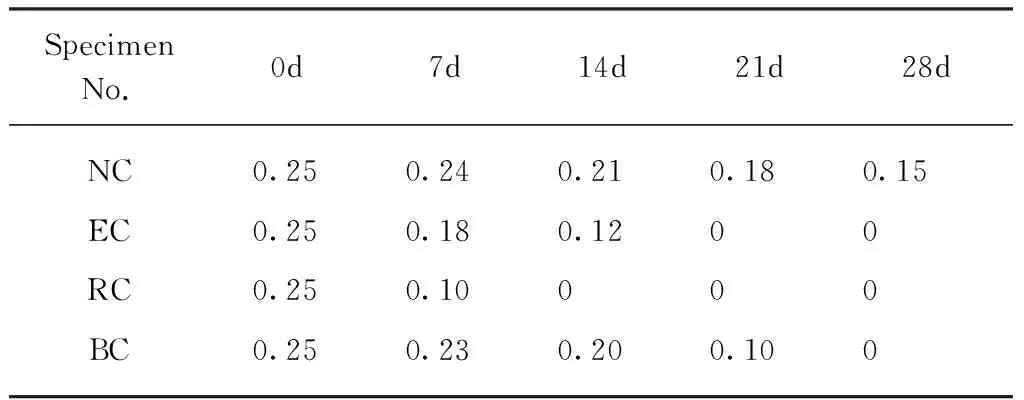

各組試件裂縫修復進程微觀形貌見圖1,平均裂縫寬度見表3.因測量特點,試驗以裂縫外部表征作為上述修復量計算,而裂縫內部修復量不計入.由圖1和表3可以看出:在7d時,4組試件中的大部分表現出不同程度修復現象;相較于其他3組,RC組微生物激發時間更早、修復表征總量更高;在7d時,EC組修復表現并不明顯,修復總量劣于RC組和BC組,并且在修復前中期表現出一定程度的激活滯后;NC組隨著時間增長一直保持低效的修復進程,在28d時其修復總量約占RC組的34.7%、BC組的38.4%和EC組的50.0%.

圖1 各組裂縫修復情況Fig.1 Crack repair in each group

圖2為試件修復效能隨時間變化趨勢.由圖2(a)、(b)可以看出:在修復周期內,有載體組(RC、BC和EC組)較無載體組(NC組)都顯現出更大的趨勢角系數(更快的修復速度);在前7d,RC、BC和EC組有較NC組更快的下降趨勢,分別為151.4%、117.1%和109.5%,表明前三者有著更高效的早期修復響應;在7~14d,再生骨料相較于其他載體在前期過渡后有更快的修復加速度;在14~28d,NC和EC組修復趨勢對比另外2組并無明顯加快現象;在0~28d,NC組的線斜率k呈現較為穩定甚至略微減小的現象,表明修復速率隨著時間的增長經過短暫提高后轉而降低;隨時間增長EC組的線斜率呈現小幅增長,表明修復速率經過短暫提高后下降再提高;隨時間增長RC和BC組試件斜率呈現明顯增長趨勢,最大正向提升差值分別為262.0%和41.9%,表明修復速率隨修復時間有了很大提升.

表3 平均裂縫寬度

由圖2(c)可以看出:即使各載體芽孢桿菌處于低效反應狀態,更高的修復效能,使其依舊得到了比同等條件下低效修復更顯著的加速效果.對比不同時間節點修復效能與修復率關系,得到其正負影響極值分別為+1.850和-1.000(±1.000為標準值),由此發現高效的效能響應對修復速率有著額外的提升作用(最大提升約為85.0%);而低效的效能響應對修復速率幾乎無影響(最大負極差值約為0%,即無提升作用).此外,面積顏色分布均呈現出高修復率對修復效能更強的影響趨勢.

圖2 試樣修復效能隨時間變化趨勢Fig.2 Trends in repair performance over time for specimens

鑒于再生骨料在多載體對比試驗中有著較好的修復效能表現,因此采用正交試驗來優化再生骨料載體制備自修復混凝土配合比.通過剖析載體粒徑、菌液濃度(質量分數)、載體占比和裂縫寬度4個因素對混凝土裂縫開裂修復效能的影響,以獲得以再生骨料為載體的自修復混凝土最優配合比.

2 基于再生骨料載體制備自修復混凝土優化配合比試驗

2.1 材料

試驗中制備材料選用與多載體對比試驗相同的巴氏芽孢桿菌菌種、P·O 42.5R普通硅酸鹽水泥、再生骨料、天然細骨料、普通細砂和城市自來水.

2.2 正交試驗設計

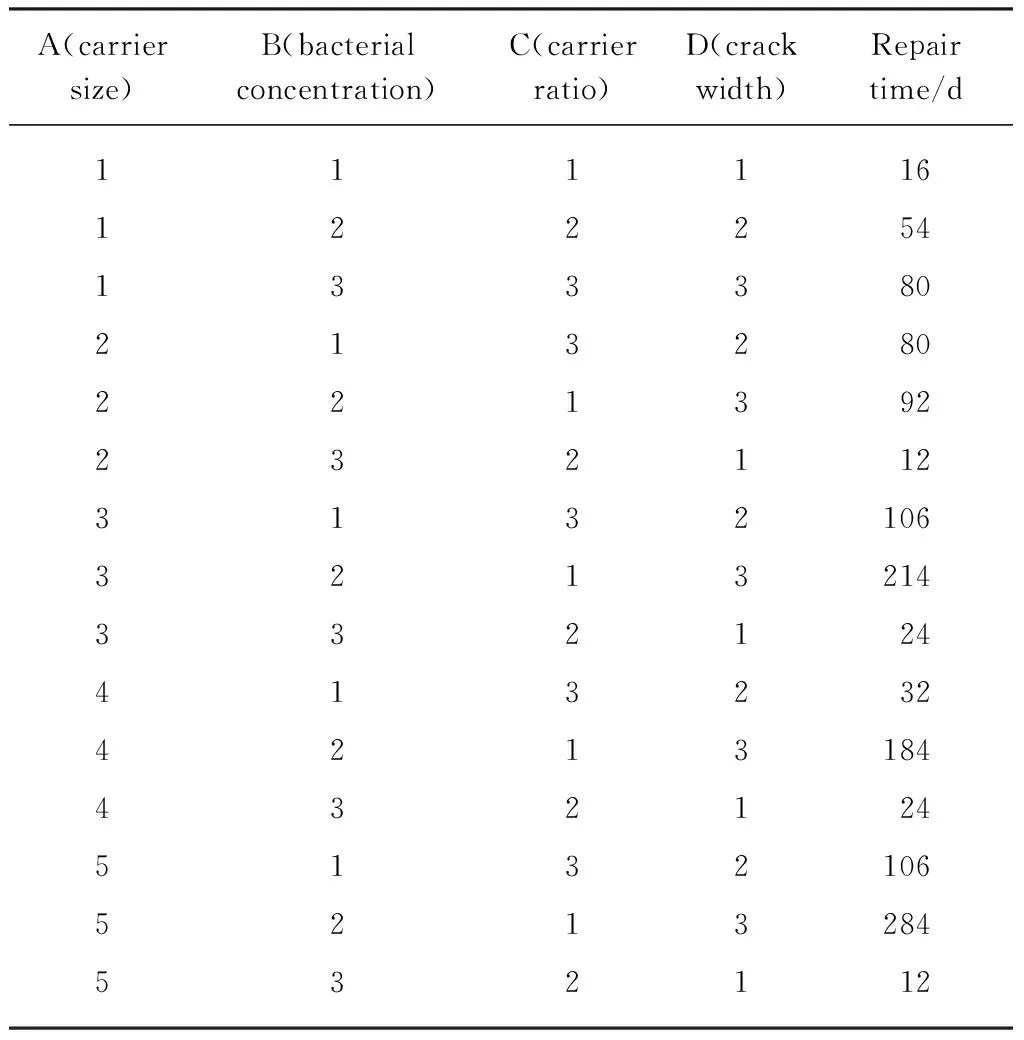

正交試驗設計采用再生骨料作為微生物載體制備試件,選取載體粒徑、菌液濃度、載體占比及裂縫寬度4個因素設計正交試驗.設計選用正交表L15(51×33)以確保試驗精度,其中每組2個試件并在每個試件裂縫上均勻取標記點位,設計正交表如表4所示.其中再生粗骨料粒徑采用人工篩檢,裂縫寬度經預置裂縫控制標記.

表4 L15(51×33)正交設計表

2.3 試驗組試件備制及預置裂縫

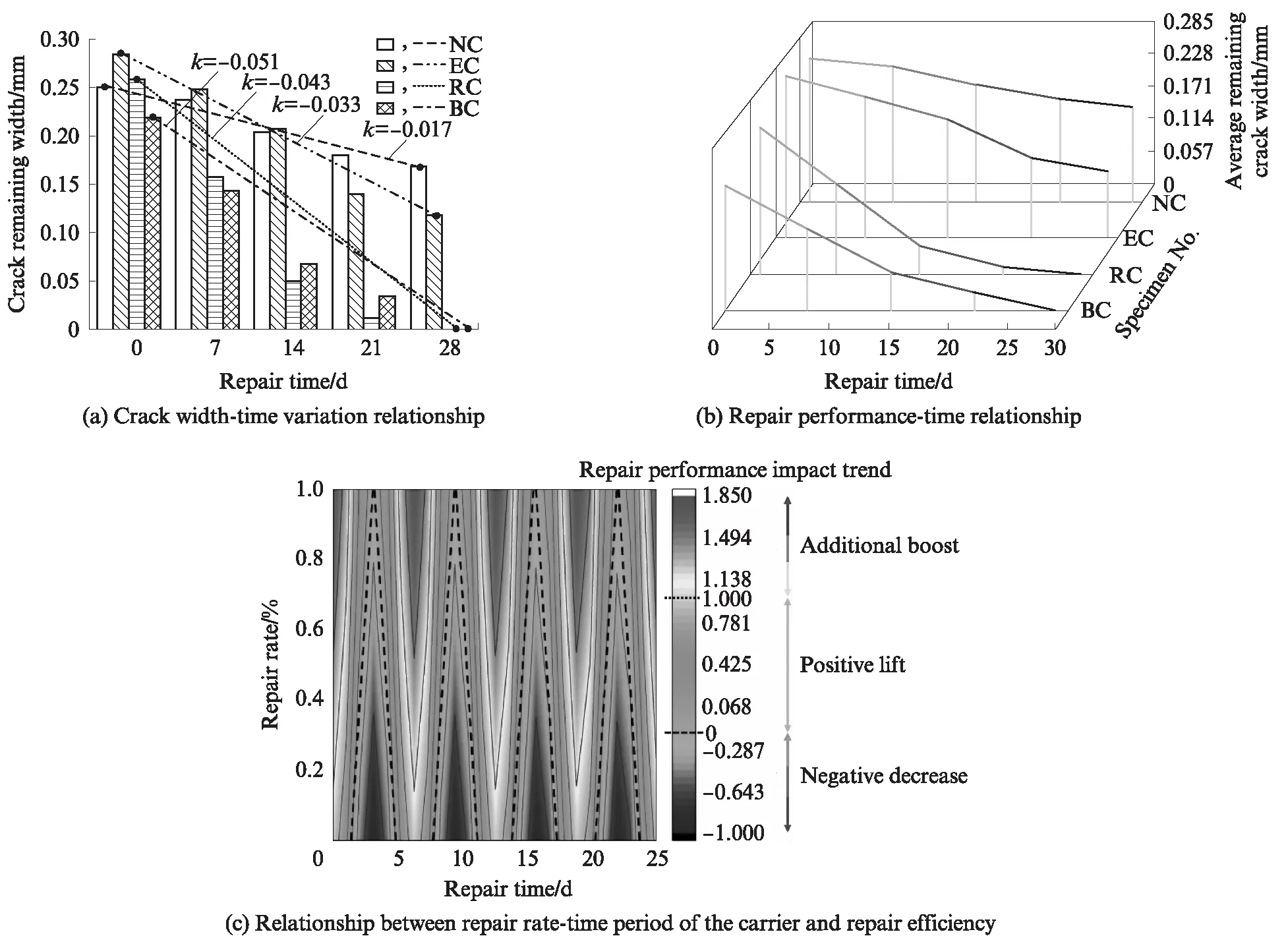

試驗組采用與RC組試件相同配合比(除正交因素外)及尺寸.試件經手工攪拌制備成型后,靜置48h脫模,并在相對濕度為(85±5)%,溫度為(22±2)℃的條件下養護7d;在養護6d時,試件涂刷膩子以便于后期觀察標記點,試件采用與多載體對比試驗相同的三點法加載裂縫預置方式(見圖3),其受拉側配有1根φ4 HPB235鋼筋,以防止加載過程中試件裂縫擴大,導致脆性斷裂.

圖3 預制裂縫Fig.3 Prefabricated crack

2.4 試件標記及養護方法

試件裂縫以受拉側面開裂最大寬度為基準,預置出正交裂縫寬度因素對應的水平值(0.2、0.5、1.0mm),經150倍裂縫觀測儀記錄數據,并將每組試件以標簽歸類.

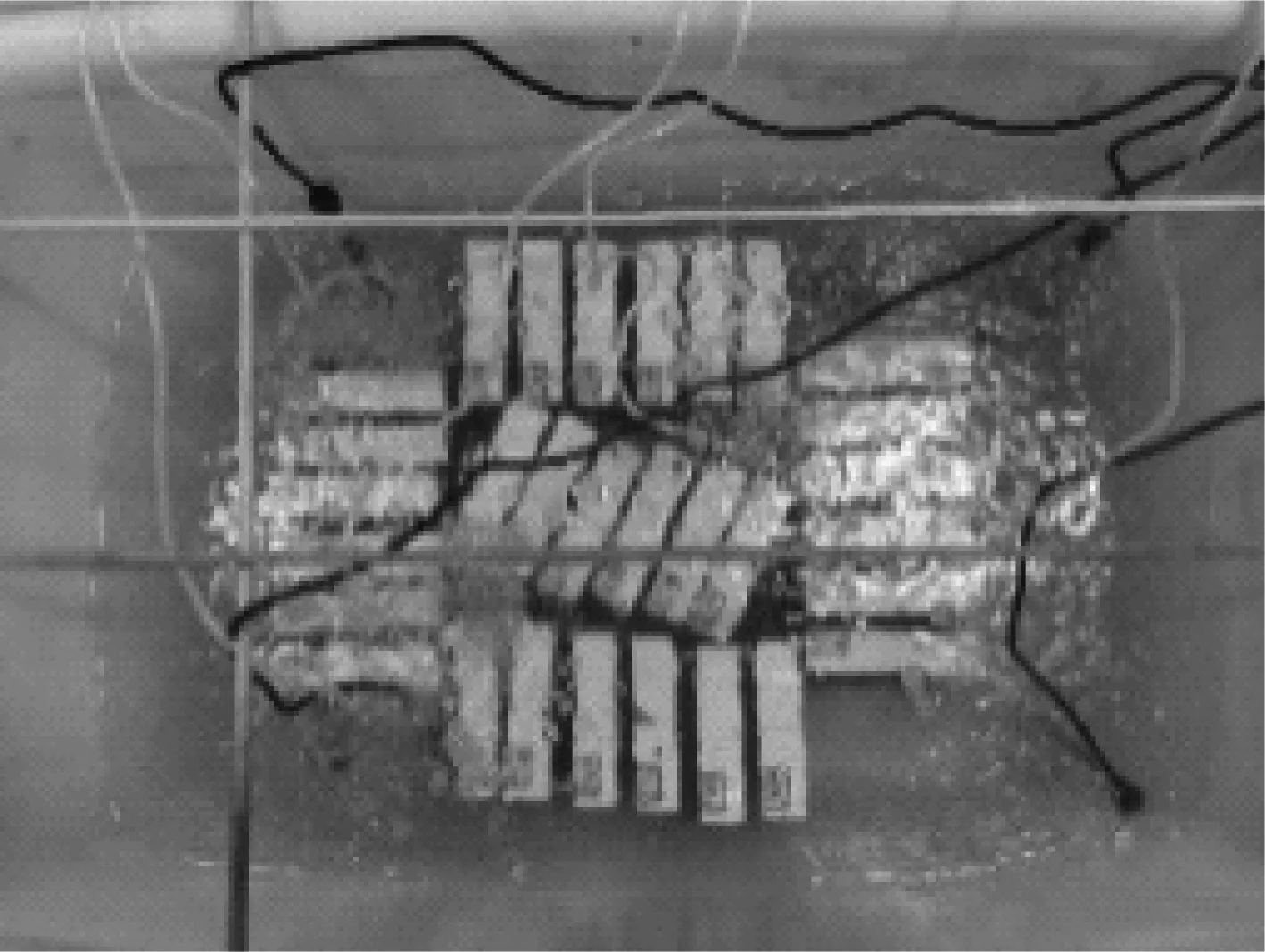

相較于不同載體試驗組的普通灑水養護條件而言,本試驗采用水環境養護,以充分對比各因素影響特點.水箱四角放置4只加熱控溫棒(水位浸沒加熱控溫棒)和6個保持相同間距的充氧頭,在25℃恒定水溫下不間斷充入空氣,其放置方式見圖4.

圖4 水養護方法Fig.4 Water curing method

2.5 試驗結果及極差分析

正交表L15(51×33)試驗設計結果見表5.其中裂縫修復所用天數取每組試件標記點修復天數的平均值(≤60d);觀察期內未完全修復的標記點試件上同時間內無其他等寬修復點位的情況下,采用假定勻速修復計算(式(4))裂縫修復所用時間,結果值有小數按整數加1d處理(>60d).

(4)

式中:Dr為裂縫修復所用天數,d;Di t為修復標記點觀察記錄天數,d;di t為對應觀察記錄天數對應標記點修復寬度,mm;d0為標記點初始裂縫寬度,mm.

表5 正交試驗設計結果

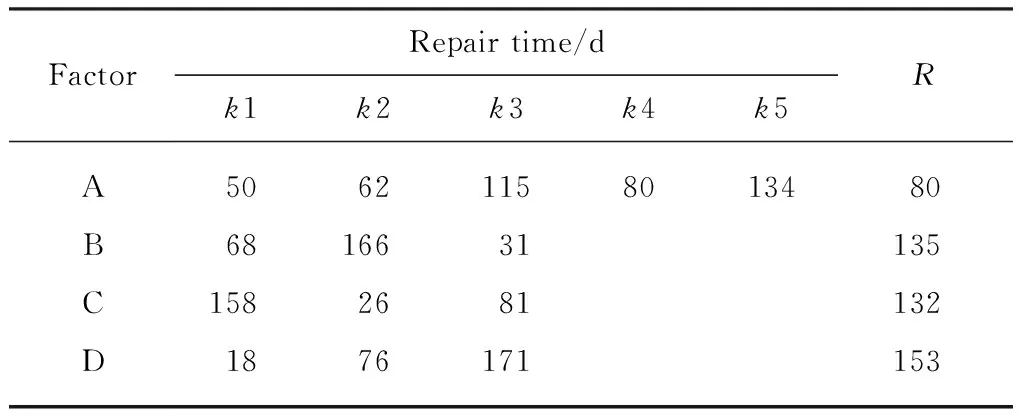

對表5的試驗結果進行極差分析,得到各因素的最佳基體.其中k1、k2、k3、k4、k5分別表示再生骨料粒徑、菌液濃度、載體占比及裂縫寬度在設計水平值下對應的裂縫修復所用天數值,如表6所示,其中R為極差.

表6 極差分析表

由表6得出,再生骨料粒徑極差R(載體粒徑值)=80,菌液濃度極差R(微生物用量)=135,載體占比極差R(載體體積占比)=132,裂縫寬度極差R(所需修復值)=153.極差值按大小排序為:裂縫寬度>菌液濃度>載體占比>再生骨料粒徑,其中裂縫寬度極差最大,表明裂縫寬度對自修復混凝土開裂后裂縫的修復效能影響最為顯著.

另外,表6中各因素水平與k值間的關系表明,再生骨料載體自修復混凝土的最優配合比為A1B3C2D1,即取各因素平均指標最小時所對應的水平值.此時,再生粗骨料粒徑為0~5mm,菌液濃度為40%,載體占比為30%,裂縫寬度為0.2mm.這表明在裂縫寬度為0.2mm時,再生骨料粒徑小于5mm、菌液濃度40%及載體占比30%的自修復混凝土,具備最佳的修復效能.

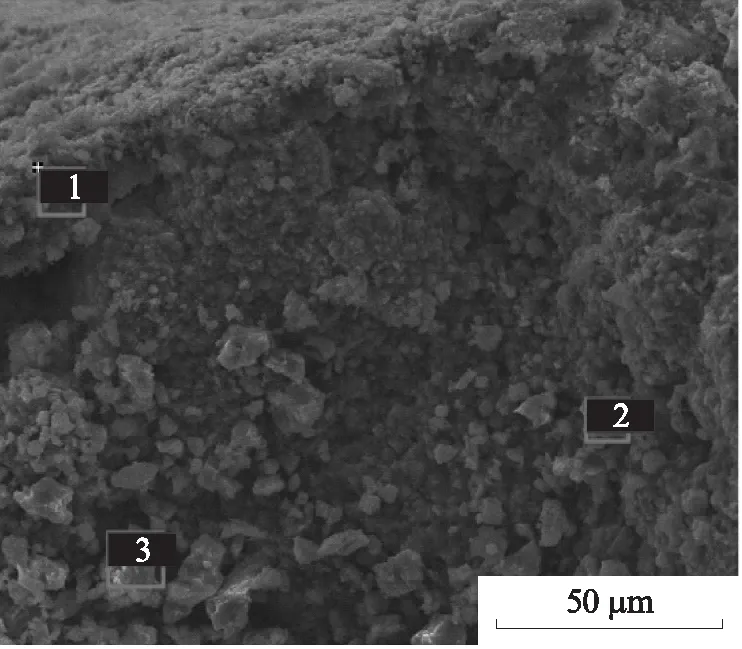

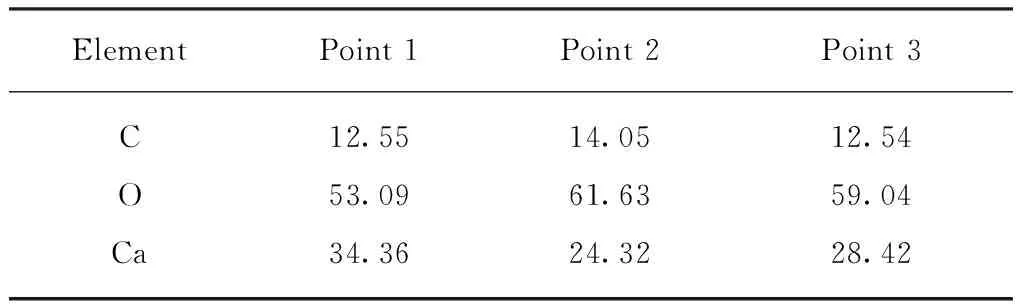

2.6 掃描電鏡及能譜分析

采用Quanta 600 FEG型掃描電子顯微鏡(SEM),對試驗組修復28d試件裂縫斷面進行微觀觀測分析.取樣方法沿試件裂縫兩側切取1cm×1cm×2cm掃描試樣,并用膠帶纏繞處理以防掃描斷面污染.觀測時沿裂縫處將試樣斷面朝上置于載物臺上并用導電膠帶粘貼,SEM及能譜(EDS)分析見圖5和表7.由圖5和表7可以看出:RC組大部分區域生成的碳酸鈣晶體顆粒尺寸相近且分布形態均勻,部分區域生成晶體產物顆粒較大且呈現不規則聚集物狀態,這表明修復產物圍繞載體周圍生成量多且更為質密而在遠離載體處生成量有所減少;相同樣品經EDS能譜分析表明生成物成分基本一致,其沉淀物主要含有C、O、Ca元素,晶體產物包括絕大部分方解石狀態的碳酸鈣、少量水化硅酸鈣和Ca(OH)2.

圖5 RC試件電鏡掃描照片Fig.5 SEM photo of RC specimen

表7 修復產物EDS分析

3 結論

(1)不同載體試件的修復生成物主要為方解石形態的碳酸鈣.不同載體均可實現裂縫自主修復且生成產物單體質量和總體數量優于無載體試件.

(2)有載體試件的自修復效能比無載體試件更好,其中再生骨料表現出較其他載體更好的早期修復響應行為和修復效能.養護28d時有載體組的最大修復裂縫寬度可達0.27mm.

(3)裂縫寬度較其他影響因素對自修復效能影響最為顯著,且修復速率隨著裂縫寬度增加,表現出明顯的下降趨勢.當裂縫寬度達到1.0mm及以上時,水泥基自修復混凝土的修復效果十分有限.

(4)再生骨料粒徑為0~5mm,菌液濃度為40%,載體體積占比為30%時,對裂縫寬度0.2mm的混凝土修復效果最為顯著.