塑料小人,模型“大坑”

趙璞玉

高達模型寫真 圖/Gundam Forums

模型,在《現代漢語詞典》(第7版)中有四條定義,其中第一條為:“依照實物的形狀和結構按比例制成的物品,多用于展覽或實驗。”這條冷冰冰的定義與現實情況并不能完全貼合。因為對很多人而言,“模型”還有另外一種屬性,那就是玩具。

很難確切地說是從哪一年開始,玩具圈內開始流行一個詞:模玩。這個詞與“動漫”有著同樣的結構,許多時候也有著同樣模糊的含義。你很難說清楚它究竟是“模型與玩具”的統稱,還是特指“模型玩具”。無論如何,如今的一些“模型”具有“玩具”屬性,是確鑿無疑的。

不過,作為玩具的模型,到底是簡單的塑料小人,還是令人難以自拔的“大坑”?

高達模型寫真。圖/ Gunda mForums

Hot Toys的鋼鐵俠可動人偶

模型玩具的受眾往往不是懵懂的兒童,而是心思已不再“單純”的青少年乃至成年人。

逢年過節,家長會帶著小孩走家串戶,社交平臺上總能看到模玩愛好者擔憂:“熊孩子又要來了,我的模型被弄壞怎么辦?”而各種模型被拆得七零八落的慘狀,也總能引來網友對事主的一片同情之聲。

雖然網絡上瘋傳的類似事情未必都是真人真事,但其中確實折射出一個問題:被賦予了玩具屬性的模型,并不是單純用來把玩的。模型玩具的受眾往往不是懵懂的兒童,而是心思已不再“單純”的青少年乃至成年人。

他們在成長過程中會接觸到各種動畫、漫畫、影視和游戲,并被其中一部分作品深深吸引,進而想要收藏相應作品的周邊。這些周邊當中有一部分旨在按一定比例重現原作中的人物、用品、機械甚至場景,大致上就是所謂的模型玩具。當然,還有一些模型玩具會基于恐龍化石、古代士兵之類的現實素材開發,但在重現某種事物這一核心上,本質都是一樣的。

不同于要將可玩性放在絕對第一位的兒童玩具,模型玩具要兼顧把玩和展示兩種需求,甚至可能將展示效果放在更重要的地位。

比如,孩之寶近兩年眾籌過一款出自《變形金剛》系列的宇宙大帝。這款模型雖然設計優秀、結構扎實,但過于龐大的體積(人形全高將近70厘米)導致其變形過程極其費時費力,購入者基本只能選擇一個形態來長期靜置。

再如,萬代Metal Build產品線下的高達模型,雖然大多擁有出色的可動性,但精細的全涂裝導致頻繁把玩必然會造成漆面磨損,于是“超強可動”更多地是在為擺出酷炫造型而服務。

如果原作的人氣夠高,衍生的模型可謂五花八門。以鋼鐵俠為例:想要輕巧易玩,有孩之寶的3.75英寸可動人偶;想要精致細節,有Hot Toys的1/6比例可動人偶;想要大體積鎮宅,有Sideshow的等身雕像;想要自己動手,也有御模道的拼裝套件—不同級別的模型,或偏重把玩,或偏重展示,迎合了不同玩家的需求。

在筆者看來,這種把玩與展示的對立統一,正是模型玩具的一部分魅力所在。受限于學業或工作等因素,很多人可能并沒有太多時間去把玩自己收藏的模型,但即便只是每天回家向展示柜看上一眼,閑暇時拿出來擺弄一番,也足以讓疲憊的身心有所放松。

市面上的各種模型通常可以分為兩大類別:成品和拼裝。

顧名思義,成品模型就是制作完成的產品,一切處理工序均已由廠商完成,通常買來即可把玩或展示,最多只需要經過簡單的組合;拼裝模型則通常是放在包裝盒里的許多塊板件,需要玩家自己動手將所有零件剪下,逐個拼裝在一起,才能呈現出完整的樣貌。

熱門作品的衍生模型既有成品,也有拼裝,甚至每一類下還會有比例、精細度各不相同的多種產品。這在給玩家以豐富選擇余地的同時,也很容易讓人陷入選擇困難。畢竟,成品和拼裝的區別不僅僅在于產品的形態,更在于玩家的體驗。

筆者個人是獨鐘于拼裝套件的,尤其是萬代的“機動戰士高達”和“星球大戰”兩大系列。對筆者而言,一款模型套件最大的樂趣就在于制作過程。比如最近完成的萬代1/72比例TIE戰斗機(出自電影《星球大戰》正傳),先是剪鉗取件和砂紙打磨注塑口,后是馬克筆補色和漬洗液稍做舊化,直到最終將各個零件拼合在一起,這些事情打散在工作之余和周末,前后大約花了兩周時間,看似勞心勞力,實則頗為放松心情。

拋開需要投入的時間和精力不談,拼裝模型也有很大的局限性。市面上的模型套件,多以無涂裝的塑料為基礎,細節分色和復雜紋路往往要借助附帶的貼紙實現。僅僅是塑料原色搭配貼紙,顯然很難達到“完美”和“逼真”。提升模型完成度必須借助噴涂等手段,而這對玩家的動手能力和硬件條件又是極大考驗。對于追求逼真質感的玩家而言,拼裝套件總令人又愛又恨。

并不是說成品模型就一定毫無缺憾。低端成品的表現效果不見得勝過普通拼裝,而高端成品一則必然意味著昂貴的售價,二則也可能伴隨著自身的問題。成品畢竟是批量生產的,再嚴格的品控也無法完全避免瑕疵。買到瑕疵品的玩家有時可以找廠商退換,有時只能自嘲一句“中獎”。在這樣的背景下,模玩圈里出現了一群高手,會利用高超的技術對某些成品做重涂、修補甚至改造,使其更接近他們心目中的理想效果。

正因為如此,圍繞本身就大多是衍生商品的模型玩具,甚至還有一個生機勃勃的衍生產業。剪鉗、筆刀、砂紙、手鉆、噴漆、畫筆……很多工具都有針對模型特別設計的版本,供玩家按需選用。

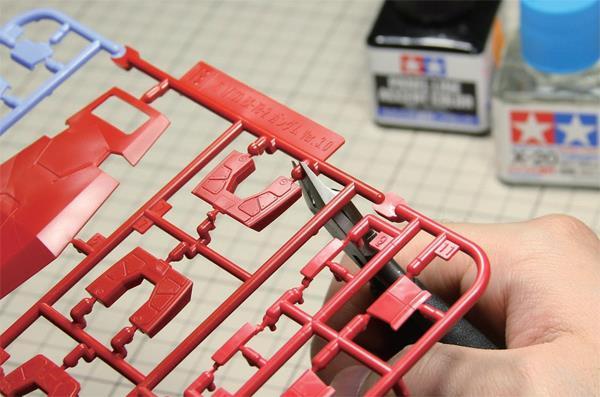

高達模型零件、制作工具

玩具本身的“不完美”,有時反而會成為模型玩家的樂趣源泉。

模型玩具的另一部分魅力,就在于自己動手的參與感。這種參與感在拼裝模型中極為突出,在成品模型中也不無體現。從這層意義上講,玩具本身的“不完美”,有時反而會成為模型玩家的樂趣源泉。

用大量時間去完善拼裝套件也好,花大價錢買盡可能接近完美的成品也罷,模型玩家的終極目標都是還原他們所喜愛的人物、機械、場景等。這種還原不同于樂高類積木玩具的“像素風”,更像是老派的膠片。玩家所能獲得的,小則是“棘刺之端,未必不可為母猴也”的細致美感,大則是身臨其境般的沉浸體驗。

而這也引出了一個更深層的問題:玩模型究竟是不是在逃避現實?

前文模型玩具被“熊孩子”損毀的事例,某種程度上就是這個問題的縮影。在以年輕人為主的玩家眼里,形形色色的模型是他們珍藏的寶貝,寄托著他們對幻想世界的向往;在諸多不明就里的年長甚至同輩外人眼中,這些模型卻與兒童玩具無甚區別,長大了還玩就是在逃避現實,早該將其或是送人,或是丟棄。

“模玩”與“動漫”一樣,本來是可以面向全年齡段甚至直接面向成年人的事物,卻由于種種刻板印象而時常被簡單粗暴地限定于兒童。如此一來,隔閡和誤解就產生了。

其實,通常與流行文化掛鉤的模型玩具,和基調或許更嚴肅的軍模、車模、船模等一樣,可以說都是玩家對某種事物求而不得的替代品。差別只是后者根植于現實世界,而前者常根植于虛構時空。無論如何,在對“真實感”和“代入感”或多或少的追求上,二者是內在一致的。

筆者喜歡在工作之余做拼裝,盡管基本上止步于所謂的“素組”,但已經能從中獲得足夠的樂趣。筆者有一位家庭美滿的網友則收藏各種成品可動人偶。在這位網友家中的架子上,以可動人偶為主的模型玩具擺得滿滿當當,在一些人看來可能繁雜和凌亂,但在同好眼中絕對是一種享受。

除了極少數能從無到有自制模型的高手,絕大多數人若想進入模玩的世界,還是要依賴市場上的產品。

大體上說,當今國模市場的發展還是良好的。經過2017年龍桃子被萬代起訴查處的大事件之后,生產山寨仿冒品的一些所謂國模品牌雖然沒有徹底銷聲匿跡,但整個產業的版權意識確實大有加強。御模道、橘貓工業、MOSHOWTOYS、三零等新老廠商或做自主原創,或做授權產品,搞得也算是有聲有色,不時還能將產品推向海外。

與此同時,國外的許多廠商在國內也已擁有正規而穩定的銷售渠道。日本的業界龍頭萬代甚至在上海金橋啦啦寶都商場前,建起了1∶1實物大自由高達立像,足以看出其對中國模玩市場的高度重視。

可是,良好的發展勢頭之下其實掩藏著一個隱憂,那就是國內缺少可供開發產品的內容源泉。大部分模型玩具都是某部動畫、漫畫、影視、游戲等的周邊,其中帶有科幻或奇幻色彩的作品尤其容易成為新模型的支撐力量。反觀近幾年的國產IP周邊,除了科幻電影《流浪地球》催生了一批機械模型,奇幻動畫《哪吒之魔童降世》吸引萬代做了幾款可動人偶,能歸入模玩范疇的基本就只剩下一些熱門手游的衍生手辦。國內文藝作品對模玩市場的輸出和帶動,還是頗為薄弱的。

巧婦難為無米之炊,國外各大模玩廠商之所以能做強,離不開背后豐富的內容素材支撐,日本萬代和美國孩之寶都掌握著高人氣的自有IP。國內模玩市場若想改變被國外IP占據大半江山的局面,必然要依靠上游的內容生產市場發力。

特約編輯榮智慧 rzh@nfcmag.com