撒旦住在洪都拉斯

陶愷

2021年11月24日,洪都拉斯首都特古西加爾巴,拾荒者與禿鷹爭奪廢料

當地時間11月24日,在洪都拉斯首都特古西加爾巴一處垃圾場內,正發生著令人觸目驚心的一幕:

在布滿了廢料、細菌的垃圾中間,成群的禿鷹與前來撿拾垃圾營生的人們發生沖撞。禿鷹的呼嘯、眾人的驅趕、垃圾站場的頹唐,在遼遠晴空的映襯之下顯得殘酷又無奈。

對大多數人來說,洪都拉斯是一個遙遠又渺小的名字。許多人對這個四字國家的唯一了解,都來自三毛在其作品《萬水千山走遍》后記中的描繪:“洪都拉斯是一個景色壯麗、人民有禮、安靜而有希望的國家。他們也有水準極高的工業、城鎮和住宅區。”

遺憾的是,若從此刻評價洪都拉斯,觀望這個國內超過1000萬貧困人口的國家,我們也許不得不承認,三毛可能說謊了。

如果你是小說愛好者,讀過歐·亨利一系列基于現實的批判作品,便一定會知道一個并不存在的國家:香蕉共和國。

在1904年《卷心菜與國王》這部小說中,歐·亨利虛構了一座香蕉共和國—它的原型,就是曾經被美國的“香蕉需求”控制,至今仍未能走出陰影的洪都拉斯。

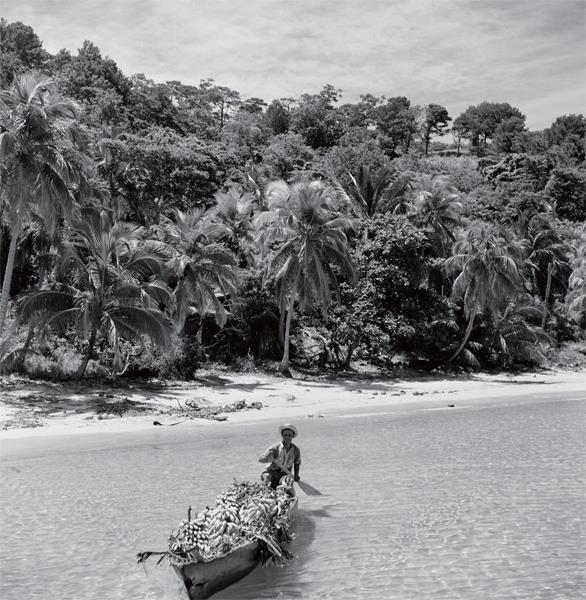

1952年8月,洪都拉斯灣島,一名采摘香蕉的男子

不是用錢來購買人,而必須是“交換”,用來交換的“人”,必須是女人。

香蕉改變國家的命運,似乎有些聳人聽聞。事情要從美國的南北戰爭結束之后說起。彼時美國內亂平息,開始將目光投向海外,許多中美洲的小國家都在經濟發展上嚴重依賴美國,美國因此擁有了這些地區大量的鐵路經營權—一邊為這些小國修鐵路,一邊奪取這里的大量土地。

漸漸地,開始有鐵路企業家發現,修鐵路賺不到太多錢,反而是在中美洲這些閑置土地上種植香蕉、再賣回美國本土,可以賺到最多10倍的差價;同時,種植的香蕉還能為修鐵路的工人提供部分口糧,一舉兩得。于是,聯合果品公司成立了。這家以生產并出口香蕉為主的水果經營公司,在中美洲大肆開拓版圖,洪都拉斯便是其中極為重要的一站。

如果說僅僅是“發現了農業特色”“生產與出口”,似乎也沒什么不合理,這波新的需求或許還能帶動當地的經濟發展與就業水平,但資本家們顯然是要“敲骨吸髓”的,他們要的不僅僅是香蕉那么簡單。

除了讓當地人被迫投入香蕉種植之外,聯合果品公司還干涉洪都拉斯的內政。首當其沖的,就是要求洪都拉斯政府必須向美國貸款,用以支付基建設施的費用—如果洪政府不聽話,那聯合果品公司就干政換人。

在這樣的狀態下,洪都拉斯的政府完全成為了傀儡。而即便是傀儡,也常常雞犬不寧。每隔三五年,就有新的政變發生,新舊政府毫無銜接可言,各種政策法規、基礎設施建設難以持續,內憂外患,國民的生活苦不堪言。

和禿鷹一起在垃圾堆里尋找食物的慘烈景象,其實早已不是新聞。如果有持續關注洪都拉斯的鏡頭,這樣的“習以為常”或許每一天都在這個國家的不同角落上演。在這組攝影新聞的照片里,被拍攝到的撿拾垃圾的人們,臉上掛著漠然的表情,而更多受苦受難的國民,甚至已經不惜用徒步走到美國的方式來擺脫這個國家帶來的苦難。

“香蕉共和國”沒有什么“共和”,剩下的只有“難民之國”的悲鳴。

“難民之國”,最難的還是婦女、兒童這些本就處于體力下風的弱勢群體。在洪都拉斯,有一項臭名昭著的習俗—“人集”。

“人集”顧名思義,是販賣人口的集市。在如今的現代社會,這樣的詞匯依舊存在本就顯得匪夷所思了,而在洪都拉斯,“人集”居然還是普遍的、明面上的“正統”存在,令人膽戰心驚。

“人集”并不隨便販賣人,它有著嚴格的規定:首先,不是用錢來購買人,而必須是“交換”,以人換人;其次,用來交換的“人”,必須是女人。

每到“人集”開市,洪都拉斯的男人就會將自己“現在的”妻子帶到集市上去,在集市中一邊“陳列”自己的妻子,一邊物色別人的妻子,如果雙方達成了交換意向,兩個男人就像交換一樣物品一般交換妻子。

從這個“交易”過程也能夠看出,洪都拉斯的女性被完全物化,完全失去了對自身命運的主宰權與話語權,任由丈夫處置、交換。對當地男性來說,女人是一件“常換常新”的外衣,如果現在的不夠好,就去交換成“更好的”下一個;同時,交換妻子的次數也彰顯著某種實力—如果哪個男人一直都沒有換過妻子,還會被周圍的人嘲笑。

這個美其名曰延續于“古代瑪雅習俗”的陋習,在如今的洪都拉斯依然存活。在國際社會的譴責與人權組織的干預之下,當地政府也曾試圖頒布命令禁止“人集”的舉辦,但本就羸弱的政府既無法抵御外侮,也無力扭轉所謂的“習俗”。“人集”一度從明面上的交換轉成了私底下的交易,某種程度上滑向了更不可控的深淵。

如今,控制“人集”只能從降低集市頻率來調控,從之前的每天都有,變成了每三個月舉辦一次。只是這樣的措施,依然無法改變洪都拉斯婦女的命運,在她們的一生里,“自我”是完全喪失的部分,她們只能等待著被支配、被交換,沒有能力建造自己穩固的生活,更遑論接受教育與創造事業—到底是每天、還是每三個月被交換,似乎已經不再重要了。

殯儀館是24小時開放的,仿佛超市般門庭若市。

首都特古西加爾巴的貧民在垃圾場和禿鷹爭搶廢料,而在洪都拉斯的第二大城市、也是工業中心圣佩德羅蘇拉,死亡是比饑餓更大的威脅。

這里被稱為“世界謀殺之都”,除了炮火不停的中東和其他被戰爭占據的城市之外,這里是沒有硝煙的、最暴力的城市。一項數據顯示,在三年的時間里,包括圣佩德羅蘇拉在內的整個洪都拉斯,平均每天都有約20人被謀殺,每10萬個居民中,就有約86人死于他人的屠刀之下。

殯儀館是24小時開放的,仿佛超市般門庭若市;最好做的生意是賣棺材和祭祀用品……每到夜幕降臨,洪都拉斯的社區都會變成不同幫派的地盤,火并隨時上演。那些沖突是十分微小的事:比如這一小塊草地到底屬于A幫派還是B幫派,比如作為A幫派的成員要路過B幫派所在的街區……火并的人,都還是青澀的、對生與死都了解甚微的少年。

但手中的槍讓一切都不同了。天亮以后,街上散落著戰敗者的尸體。沒人追責、沒人痛哭,甚至連一道警戒線都吝嗇“裝飾”—見多不怪的警察們將尸體拖走,送入永不打烊的殯儀館。

洪都拉斯無時無刻的幫派混戰源自1990年代。隨著美國對國內治安的管理、整肅,一些在美國被抓獲的洪都拉斯罪犯都被驅逐出美國,回到了洪都拉斯故鄉。

重歸故里,政府無能,沒有合適的管教與疏導,這些人只能再拾起老本行。販毒、謀殺、販賣人口與軍火,再次成了他們的營生;而“黑幫老大”迫切需要的就是“隨從”,是新鮮的勞動力。

于是,那些無處上學、忍受饑餓、日后也找不到什么工作的街頭少年,為了吃飽飯加入不同的幫派,從此成為守衛一塊草地或是運送一樣毒品的亡命之徒—直到某一天,在無意義的火并里結束自己年輕的生命。而他們的母親,已經在三個月一次的交換中不知所蹤;他們的父親,或許也早已消失在某個槍聲響過的街頭。

在洪都拉斯,有這樣一句諺語是:“撒旦本人住在圣佩德羅。”

撒旦又何嘗不是住在整個洪都拉斯?

洪都拉斯的悲劇,不是模糊的撒旦降臨,而是資本主義鐵蹄攪局之下的無力回天。那些渴望平靜生活的人,又該怎樣走出絕望的天羅地網,找到能夠安度此生的天地?

特約編輯姜雯 jw@nfcmag.com