運河的游蕩者

潘莉

二00五年夏,中法文化交流年進入尾聲,時任法國駐華使館文化專員、法國漢學家柯蓉(Christine Cornet)與合作者方許文(FrancoisVerdier)等,分別在上海、蘇州和北京,舉辦了主題為“水上人家”的攝影藝術展。展品是從法國神父衛德驥(Joseph De Reviers De Mauny,1892-1974)于一九三二年秋至一九三三年夏在中國拍攝的四千多張照片中選出,這些照片再現了二十世紀三十年代中國大運河、運河沿岸、江浙滬及北方地區人民的日常生活。然而曇花一現之后,衛德驥的中國影像似乎又重新沉沒。無論是在學術研究領域還是大眾傳播中,都已鮮再見到衛德驥和他的中國影像的痕跡。事實上,衛德驥以運河和運河人民的日常生活為焦點所留下的影像,與絕大部分來華西方人所展現的中國影像都不相同。可以說,衛德驥的中國影像是較為獨特的存在,它記錄與展現了二十世紀三十年代一個獨特的“運河中國”

一

衛德驥,生前被稱為“若神父”(Pere Jo),一八九二年七月出生于法國諾曼底的謝韋爾尼城堡。一九一一年,十九歲的衛德驥加入耶穌會。一九二三年,衛德驥在坎特伯雷被授予神父一職。一九三二年,衛德驥被教會派往中國,任務是搜集關于近一個世紀以來耶穌會在中國傳教的情況。衛德驥在興奮之余,做好了完成使命的充分準備,帶上了當時最先進的攝影設備:普羅貝爾、C.奔茨、萊卡三部相機,大量玻璃感光片、照相紙,還有照片沖擴設備、一臺攝像放映機、一臺便攜式打字機以及一盒水彩顏料。這些設備占據了他大部分的行李空間。一九三二年九月九日,衛德驥從馬賽港啟程,開始他的中國之旅。

經過一個月的海上顛簸,輪船繞道紅海,途經科倫坡和西貢,抵達香港,隨后依然乘船沿中國海岸線向北,終于在一九三二年十月十二日登岸上海。在日記中,衛德驥難掩激動地表達著興奮與急迫:“不能等了!”登陸后,衛德驥沿著京杭大運河,借助小船、馬車等簡易交通工具,先考察南京、鎮江、揚州等地的傳教情況,再回上海蛇山,后至杭州,此后沿運河一路北上,過獻縣、天津,最終到達北京。衛德驥不懂中文,他在中國的各個地方都有教友接待,并為其做向導。三十年代,在中國的耶穌會教士許多都定居在農村,衛德驥前往各地農村,見證中國農民的生活百態。游蕩在運河兩岸,衛德驥拍攝了中國民眾(尤其是漁民)的日常生活。

在中國游歷十個月后,衛德驥回到法國,將他拍攝的中國影像整理、分類與標注,做成影片,進行了一個關于中國傳教士情況的展覽。此后,這些關于遠東的資料與記憶被鎖進金屬壁櫥,存儲于里昂教皇教會資料庫(0PM)中。衛德驥的中國之旅及其關于中國大運河以及中國人民的影像,逐漸被塵封與遺忘。直到二00一年,漢學家柯蓉無意中遭遇這些遺落之物,她對衛德驥拍攝的中國影像及其旅行日志做了細致整理、標注與編輯,兩年多后終于將這些珍貴的文獻史料出版成為兩本著作:一本由衛德驥拍攝的三百多張照片匯編而成,攝影集名為《水上人家:中國,1932衛德驥神父攝影集》(Paysans de Ieau:Chine,1932.Photographies duP&re Joseph De Reviers DeMauny),一本根據衛德驥的日記編撰成旅行札記,書名為《中國札記:1932衛德驥神父的神奇之旅》(Carnet de Chine oullnsens~voyagedu Pere Jo,1932),均由中國文學在法國出版重鎮的南方文獻出版社(Actes-sud)和中國藍出版社(Bleu de Chine)于二00四年聯合出版。

大運河一直為歷代漕運要道,對南北地區之間的發展與交流起到巨大作用。永樂十五年(一四一七),蘇祿國王遠渡重洋前來朝見,明成祖特地安排其一行沿運河自南向北,水路到達北京。此后,由南至北的運河北上路線似乎成為外國使臣前來天朝覲見的標準路線,該路線所展示的中華大地物產豐饒、國力強盛,正是中國皇帝意欲自豪地讓外國臣民知曉、驚嘆而特別展現的“中國形象”。因此,在一九三二至一九三三年,衛德驥沿運河順流而上時,他并非獨辟蹊徑,恰恰相反,這正是西方人把握“中國形象”的傳統入口之一。衛德驥為運河留下的影像,也需要放置在這一歷史之中詳加審視,才能真正理解它的歷史位置和獨特意義。

二

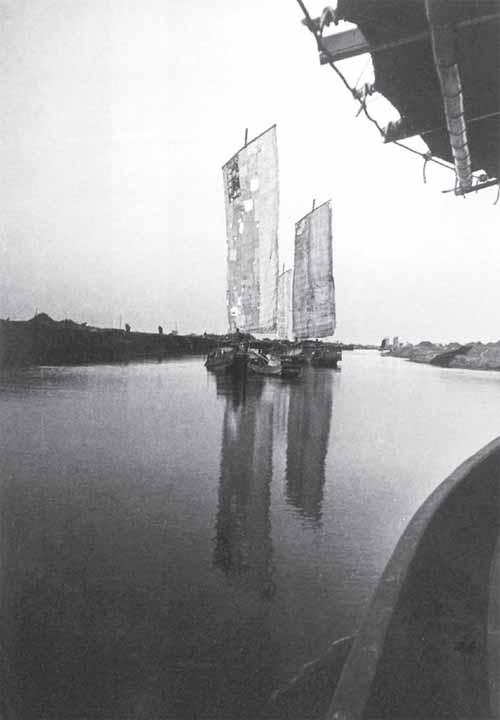

對物、中國之物,尤其是運河相關之物的關注,是衛德驥的中國影像呈現的一大特色。對物的關注首先最鮮明地體現在交通工具上。在衛德驥沿大運河游歷中國的整個行程中,主要憑借的交通工具是船只。各種類型的船只,以及與船只相關的物件,成為衛德驥鏡頭中經常出現的形象。粗略統計,《水上人家》攝影集中出現船只的照片數量達一百六十多張,占據整個攝影集的近一半篇幅:行進在運河之中的帆船,停泊岸邊休養生息的“住家船”,擁擠在水鄉小道的舢板,在碼頭卸貨運貨的貨船等。衛德驥鏡頭中的船只不僅數量眾多,而且類型繁雜,至少包括:帆船、棚船、舢板、竹筏、扁舟、“住家船”、貨船、游輪、“水上迷你出租車”等。不僅是船只本身,與船相關之物也吸引著衛德驥的目光,帆、篙、槳、櫓、捕魚網、碼頭樁、候船棚等都被鏡頭盡收其中。攝影集中有近四十張“篙”的照片和近二十張“帆”的影像,這些帆高聳巨大而千瘡百孔,布滿破洞與補丁。

在很多來華西方人所拍攝的影像中,也有相當一部分涉及船只。然而,衛德驥的船只影像有其獨特性。首先,從來沒有哪位來華攝影師拍攝過數量如此眾多的船只影像;其次,衛德驥專注于拍攝運河沿線的船只,極少旁涉其他地方,而多數西方攝影師則隨行旅的腳步,東南西北,江河湖海,隨性拍攝;再次,其他攝影師拍攝船只,焦點并不僅僅在于船本身,而更在船所置身的風景,換言之,對他們來說,拍攝船只的目的在于船只所置身的異域風景與山水地貌,但對于衛德驥,作為物的船只本身構成了拍攝中心。相較于他們,衛德驥更像一個船舶研究專家,對船本身有一種拜物般的著迷。

值得指出的是,這些數量眾多、類型繁雜、在運河中日日穿行的船只,大多老舊與殘破。考慮到運河作為“中國形象”的象征的歷史,這些破舊的船只在三十年代動蕩的歷史關口,若隱若現地指涉著動蕩老舊的現代中國,這或許也是衛德驥頻頻矚目于此的緣由。

一七九三年,馬戛爾尼乘坐英國皇家戰艦“獅子號”出使訪華。在中國逗留的八個月里,馬戛爾尼一行鑒賞著皇家驚人的奢華與輝煌,也見證了百姓的貧窮與艱辛。馬戛爾尼將中國比作一艘正在沉沒的巨輪:“大清帝國是一艘破敗不堪的頭等戰艦,它在過去的一百五十年里沒有沉沒,是因為船上有幾名能干警覺的指揮官。它那龐大的軀殼讓鄰國見了害怕,但如果掌舵者是個無能之輩,那船上的紀律與安全就完了。”(J.L.Cranmer-Byng.An Embassy to China:beingthe Journal Kept by Lord Macartney during his Embassy to the Emperor Chien-Lung,1793-1794.London:Longmans,1962:p.236)英使訪華之后,西方對于中國富麗美好的幻想逐漸暗淡,半個世紀后,憑借著“堅船利炮”,西方使中國陷入半殖民地的變局。在衛德驥的鏡頭里,這些仍在大運河上往來的船只,經過一個半世紀的殖民與戰亂,都已經破敗不堪。三十年代的中國,連表面的光鮮也已失去、剝落殆盡。

三

衛德驥對運河之物有如科學家般的細致觀察與記錄精神,歸根到底,是對人,對中國百姓,對“水上人家”的生命樣式的好奇與熱情。

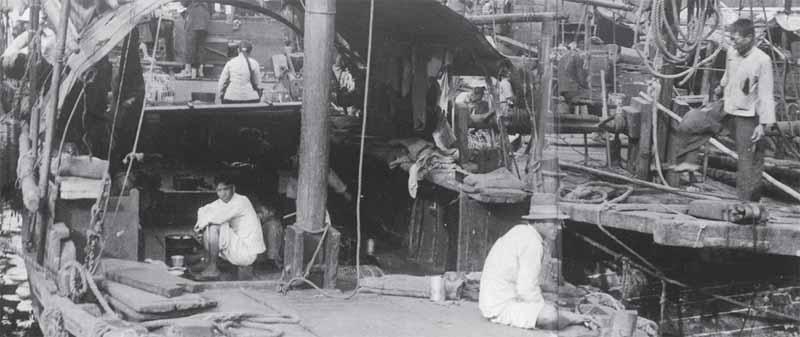

在內河與江海以捕撈為生的漁民,是衛德驥在運河游蕩時經常見到的群體。在長三角地區與江南運河流域生活的部分漁民,與在珠三角區域生活的“蛋民”一樣,是“以舟為室,視水如陸,浮生江海者”。這些漁民常年從事捕撈作業,漂泊于河海之上,無特殊原因一般不登陸地,“以舟為室”的“住家船”既是其日問勞作的工作場所,又是夜間休憩的生活居處。“住家船”就是他們的家。一般而言,傳統的普通“住家船”采用不易腐爛的木料建造,船內設有三艙:前艙、中艙和后艙,功能分區比較簡單,一般前艙為作業、休息之所,中艙為寢室、吃飯的地方,后艙作廚房、廁所之用。攝影集《水鄉人家》中,《又見炊煙》近景展示一只小型“住家船”的后艙“廚房”:兩只泥灶臺上各置一口鐵鍋,灶臺邊擺放著鍋碗瓢盆,甲板上堆著木柴。《碼頭即景》則全景呈現了一艘較大的“住家船”內部較為完整的空間。在前艙,一名中年男子望向遠方,甲板上堆放著雜物,似乎表明這是一個日常工作平臺。在中艙,以木板隔開為兩進,靠前艙的第一進里青年腳邊堆著的碗和水桶使人們了解到這是吃飯場所。中艙兩邊是低櫥柜,柜上堆疊衣被,待夜晚休憩之際,只需將柜上鋪蓋取下鋪平在地,隔開的兩進便可供睡眠之用。在比前艙略高的后艙,背對鏡頭坐著一位白衣長辮少女。至此,衛德驥的鏡頭細致地展現了三十年代漁民的家——“住家船”極簡的內部空間陳設與日常生活。

衛德驥的影像記錄了三十年代中國漁民的居住空問、社會環境、勞作與休息的日常,呈現著一種不同于在陸地以農耕為業的水上生活方式,一種常年漂泊、流動、不穩定的另類生活方式。在十八世紀后期以來的西方對中國的主流想象之中,農耕的、安居在土地之上的生活方式,構成了想象中國的中心特征,由于農耕的生活周而復始、安穩無變化,黑格爾甚至由此認為中國沒有歷史,“無從發生任何變化,一種終古如此的固定的東西代替了一種真正的歷史的東西”。由于“住家船”的水上生活方式在中國陸地農耕生活方式中處于邊緣,“住家船”上的漁民似乎也成了被土地放逐的流浪者,常年游蕩漂泊于江河湖泊,只有港口碼頭成為他們與土地暫時的連接。柯蓉在整理衛德驥日記時,認為衛德驥所拍攝的河上居民猶如吉卜賽人,并將“住家船”與吉卜賽人的篷車相提并論:“大量的貧苦百姓生活在他們的舢板當中,這個舢板就像是吉卜賽人居住的篷車,這是一個可以漂浮在水面上的篷車。”

但衛德驥鏡頭中“住家船”上的漁民似乎并沒有為漂泊生活自怨自艾。《嫁與弄潮兒》里“住家船”上的少婦直視鏡頭咧嘴而笑,在她右前方的木桶里,一個幼小的嬰孩正饒有精神地看向少婦右手舉起的用線穿著的一條魚;漁婦快樂知足的歡樂表情照亮了整個畫面,成為周圍灰敗中鮮艷與明亮的跳脫。《四室同舟》全景擺拍“住家船”上的一對老年夫婦,正對鏡頭,笑容燦爛。《上海的冬天》呈現冬日煙蒙之中的許多“住家船”停泊于一處休養生息;橫掛在“住家船”之間的竹竿上掛著一串串臘肉與臘鴨,似乎暗示著:新年快到了!《密密匝匝》則展示一大片“住家船”停在碼頭,相互問緊挨,連成一排排,形成蔚為壯觀的“網船胡同”。不同于行船捕撈時單獨行動,“網船胡同”構成了一個水上社區,不同“住家船”上的船民可以隨意串門、互相照應。在這些照片中,雖然“住家船”一如既往地看上去破敗與擁擠,然而“水上人家”的生活似乎并不是那么不可忍受。在衛德驥的鏡頭里,“住家船”上的漁民看起來樂觀、和善、知足,他們擁有自己的生命樣式,形成自己的聚落群體,構成和樂的“水上家園”。“住家船”的生活既是流動的,也是止息的,既是漂泊的,也是安定的,正如“船”與“家”的矛盾組合所展現的。

然而,與“住家船”安居于漂泊之中的生命樣式形成反差的是處于動蕩不安之中的三十年代中國。在衛德驥踏上中國大地的一九三二年十月,偽滿洲國已在東北建立,上海也已經歷“一·二八事變”,國民政府內憂外患。曾經象征著安穩乃至停滯的中國廣大農村和農民“日出而作日落而息”的農耕生活方式,而今不可避免地處在變動和衰敗之中。衛德驥注視下的、曾經象征著漂泊和動蕩的漁民“住家船”的水上生活方式,而今卻奇異地展現出與時代格格不入的安寧、祥和。這種奇妙的反差,無意中使得衛德驥的影像構成了書寫三十年代中國動蕩歷史的一處別樣的腳注。

而今,“住家船”這種另類的居住空間及其“水上人家”正在逐漸消失。在珠江三角洲,蛋民的“住家船”近年來陸續被清理干凈。在江蘇蘇州,“到二0一八年底,太浦河沿線的住家船已基本拆除干凈”,江蘇其他地方的“住家船清理和漁民上岸工程”也正在蓬勃進展中。對漁民“以船為家”“浮家泛宅”的傳統生活方式的拋棄,正體現著當代中國追求經濟可持續發展與生態文明建設時所做出的選擇。在不久的將來,當“船民上岸”和“陸上定居”工程結束,“住家船”將消失殆盡,成為一種記憶中的歷史之物,那時,我們或許會記起,在近百年前,曾經有一位法國神父具有先見之明地將這些“水上人家”的真實日常記錄與保存了下來。