百年來明清詞調音樂研究現狀與反思

——以《木蘭花》詞調為例

劉 瑤,于廣杰

(河北大學 文學院,河北 保定 071002)

詞調音樂是詞學的重要內容,與詞的文學研究共同構成詞學研究的有機統一體。南宋滅亡以后,詞調音樂退出了歷史舞臺,即使有一些好雅博古的文人清曲仍然保留了詞調音樂的基本程式,但作為公私娛樂的一般演唱的詞調音樂則被南北曲所替代。明清詞學中興,文人、曲家或傳承前代遺聲、或配以時腔、或竟而自度,試圖在新的文化語境中復活詞樂,且形成了一批載有宮調和樂譜的詞調音樂文獻,時人欣賞這些詞調音樂的同時,也對這種現象進行不斷的反思和批評,進而總結出具有時代特色的詞調音樂理論,促進了明清詞調音樂研究的發展。然而由于詞樂文獻的缺失、研究方法的不足,詞學家在詞的文學研究方面成就顯著,詞調音樂研究則相對落后,尤其是對詞調音樂的起源、宮調、詞調音樂與文辭的配合關系等詞樂核心問題論述不明,很多重要問題只能束之高閣。明清文人、曲家所傳承、演繹的詞樂樂譜,可以助力我們打破時空區隔,回到詞搖曳聲辭之美的歷史現場,成為我們借以領略唐宋詞樂風貌與樂理的重要參考依據。20世紀初,“晚清四大家”及其再傳建構起現代詞學研究的基本格局,其中詞調音樂是涉及詞體起源、詞體特質的核心,一直受到詞曲學家、音樂家的重視。他們將隋唐燕樂視為詞調音樂衍生的源頭,對燕樂進行深入研究,還進一步輯錄唐宋以來,尤其是明清詞曲音樂文獻中留存的詞調音樂,并進行校勘、分析和解讀。以我國傳統樂理和西樂理論為參照,對俗字譜、工尺譜等記譜形式的詞調音樂進行簡譜、五線譜翻譯,以活化沉默于文獻中的詞調音樂也成為諸多詞曲學家矚目的新領域。由于古代記譜方式并不科學嚴密,所記之譜多僅標示主干音[1],在實際的奏唱過程中本需樂人根據個人的經驗進行潤飾演繹,而依據現代樂理和記譜方式翻譯古代詞調音樂,雖便于直觀、簡便地感受詞調音樂的魅力,也方便學者進行再分析研究,但這樣的轉譯,其調式、調高、旋律是否能忠實體現當時詞樂奏唱的原貌?又如何依據這樣的詞樂進入到詞與音樂關系的研究之中?當代詞樂譯譜在活化詞調音樂,讓我們領略詞樂聲情的同時,也一直伴著如此諸多爭議。另有一些音樂家,從創新繼承民族音樂的角度,將明清詞調音樂搬上現代舞臺,戲曲家多以擅長的戲劇聲腔演繹(如昆曲、京劇、越劇),學院派音樂家則多用美聲唱法改編吟唱,流行樂壇也有不少根據明清詞調樂譜旋律以現代和聲配器再塑的通俗詞調音樂。這些不同體裁、流派和審美取向的藝術創新將明清詞調音樂帶入當代樂壇與文壇,是凝聚著詞樂歷史之美與當下生命的新形式。詞之起源、特質、發展是以音樂為根本的,詞體研究須重視詞音樂文學的特質,才能擺脫單純的文學研究,還原詞本真的面貌。我們有必要對百年來明清詞調音樂研究進行梳理和反思,對當代音樂文本的翻譯與整理研究的方法路徑進行檢討,并從微觀視角,用當代西樂分析方法對個體詞調音樂聲情音律與文辭的配合關系加以分析,以便準確把握詞之“音樂文學”的體性特征。

一

百年來明清詞調音樂研究主要集中在樂律宮調理論、文學與音樂的關系兩方面。關于樂律宮調理論研究,一是從傳統音樂視角來研究燕樂,并對詞樂探源,從而梳理樂律宮調發展路徑;二是從傳承禮樂的角度,研究傳統音樂的樂律宮調體系并對其中涉及詞樂的樂理進行闡釋;三是從音樂史角度研究其中涉及燕樂的部分。同時,文學與音樂的關系研究,關涉到文辭與音樂配合的具體問題,是研究中的難點。當代學者通過對詞的體制以及創作中遵循的聲情、字聲、均拍、用韻規則方面進行探討,形成了一批具有建設性意義的成果,有導夫先路之功能。

清代凌廷堪《燕樂考原》[2]開創了詞樂研究的先河,是討論隋唐燕樂來源以及宮調體系的專著。它首次系統考證二十八調源流,將自宋至元的燕樂曲子按宮調進行了梳理。此外,方成培《香研居詞麈》[3]考證隋唐以來詞調音樂宮調聲律和作曲方式,是專門論述唐宋燕樂的重要文獻,方、凌二人之作是研究燕樂的重要資料,為我們考察詞樂樂理提供了重要依據。此后學界關于詞樂起源和燕樂的著作有:林謙三《隋唐燕樂調研究》[4],對于隋唐樂調的淵源、調性以及歌詞的研究均對后世影響較大;邱瓊孫《燕樂探微》[5]針對林謙三著作中燕樂的起源、調性發展路徑等問題進行了梳理和深入研析;劉崇德《燕樂新說》[6]中既有論唐宋燕樂律的源流變遷,且重點對詞樂宮調體系進行詳細對比考證,對詞樂研究認識深刻;孫光均博士論文《詞曲宮調樂理探微》[7]對隋唐燕樂與宮調理論的產生和詞曲宮調理論發展路徑進行了梳理;鄭榮達《明清宮調之研究》[8]在宮調的應用、無調式概念宮調形成等方面均有深入探討;洛地《宋詞調與宮調》[9]一文認為宋詞調并無固定旋律和節奏,當代多有學者對這一論斷展開討論。

從儒家禮樂文化視角考察古代樂律,有明代朱載堉撰《樂律全書》[10]、《律呂精義》等著作,從理論層面解決了“黃鐘不能還原”的問題,他在傳達“古樂”的觀點上與康熙敕撰《律呂正義》[11]基本一致,均主張封建統治的復古思想[12]1012;清代江永《律呂新論》[13]、《律呂闡微》[14],反映江氏音樂思想嬗變軌跡,是清代具有代表性的著作,可以幫助我們認知清代樂律學基本觀點。近代夏敬觀《詞調溯源》[15]從音樂史視角研究詞調起源并對詞樂所用律調進行考證;當代郭樹群《中國樂律學百年論著綜錄》[16]、陳應時《中國樂律學探微》[17]、陳其射《中國古代樂律學概論》[18]都包含專述樂律學演變和宮調體系的研究;黃翔鵬《中國傳統音樂一百八十調譜例集》[19]系統展示了宮調音階的各種形態,是重建中國現代宮調學理論體系的重要專著。樂律學及宮調研究是近現代民族音樂發展史中的重要一環,可作為我們認識詞樂樂理的重要參考。

張炎《詞源》中論樂部分是我們考察燕樂宮調體系以及音樂與文學關系的重要參照。圍繞其研究先后有晚清鄭文焯《詞源斠律》[20]和蔡禎《詞源疏證》[21]對其作注;鄭孟津、吳平山《詞源解箋》[22]對于《詞源》聲律部分闡釋最為詳盡,是近代國內學者賦予張炎論著的新認知。以《詞源》為依據來考察詞樂宮調體系的有洛地《“閏為角(調)”與“勾”——張炎〈詞源〉讀后筆記》[23]學術論文。

燕樂理論是漢族和西域音樂共融互通的重要史證,對民族器樂、歌唱、舞蹈等諸多藝術門類影響深遠,從史學體例論述燕樂的先后有:王光祈《中國音樂史》[24]、楊蔭瀏《中國古代音樂史稿》[12]213-274,后者針對唐宋樂調加以論析,論述中聯系音樂的表現方法和結構形式特點,重新審視史料,打破過去音樂史偏于“音樂文學史”的局限,舉出較多音樂實例以改變往昔“啞巴音樂史”面貌,是此著作突出的特點和優點[25];王耀華、杜亞雄《中國傳統音樂概論》對詞調音樂理論發展路徑進行了梳理,指出文人對于詞調音樂的貢獻主要在于擇腔創調和詞調音樂的理論研究兩方面[26];吳釗、劉東升《中國音樂史略》[27]、劉再生《中國古代音樂史簡述》[28]和孫繼楠、周柱銓《中國音樂通史簡編》[29]均有專章專節論述樂律宮調理論和民族音樂發展歷程。黃敏學《中國音樂史學現代轉型研究》[30]對近代音樂史學嬗變與轉型予以探研,總結了音樂史學的現代化特征及趨勢。

音樂文學,合聲辭雙美,相輔相成。舍文辭而論音樂旋律,或舍音樂旋律而只觀文字,都將割裂音樂文學整體之美而失于一偏。在詞的體制與音樂關系研究方面,夏承燾《唐宋詞論叢》[31]中有關詞律、詞譜、詞韻等與詞樂相關的研究,重點在于探討唐宋詞的音樂特質,抓住了唐宋詞研究最核心的問題。任中敏《教坊記箋訂》中稱“凡結合音樂之詞章與伎藝,茲簡稱曰音樂文藝,訂為此項之研究對象”[32],他把文學與音樂研究從“重文不重聲”的面貌中解脫出來,將“文”與“樂”的地位平等看待;比戈載更通達,也更符合實際。朱謙之《中國音樂文學史》[33]系統地講述近代中國音樂與文學的關系以及所形成的具體表現形態,但沒有涉及音樂本體。楊蔭瀏《語言與音樂學初探》[34]是當代論述詞與音樂關系的重要論述,他從“語言與音樂的關系”和“歌曲字調與曲調的關系”問題入手,對漢語和音樂關系進行了全面綜合的敘述,并開創了語言音樂學,是當代開拓性的研究。鄭孟津在《宋詞音樂研究》[35]中也對詞的慢、令、引的韻數和詞腔“樂段”作了分析。劉堯民《詞與音樂》[36]有關于燕樂的律調與詞的關系、燕樂的情調與詞的關系、燕樂的形式與詞的關系的論述,探討了字聲與音樂間的聯系,很有創新意義。王昆吾《隋唐五代燕樂雜言歌辭研究》[37]認為依調填詞是隋唐曲子辭的重要特征,也是宋以后詞的重要特征。劉崇德《燕樂新說》[6]213-227從音樂的角度對唐宋詞體的特點及形成原因作了具體考察。洛地在《辨說“和聲”》[38]一文中將詞體的演化分為“教坊曲—以律詩入樂—律曲—律詞”幾個階段,并對詞體進行了具體分類。吳熊和《唐宋詞通論》[39]對唐宋詞“依曲定體”的特征作了論述。路應昆《文、樂關系與詞曲音樂演進》[40]以詞之“文從樂”到曲之“樂從文”歷史演變為線索探討詞曲發展過程。鄭祖襄《曲牌體音樂與詞曲文學關系之研究》[41]對音樂與文學相互配合關系作了比較。何潔《合久必分,分久必合——試論宋詞詞調與曲調的“重合”》[42]從詞的“音樂性”角度出發分析詞調與曲調的關系。

在詞與音樂的具體配合上,傅雪漪《試談詞調音樂》[43]中對《九宮大成》與《白石道人歌曲》中詞調音樂的風格差異方面進行論析和對比,著重從音樂角度闡發旋律和“歌曲之法”的變化對文學之詞會產生不同理解。楊蔭瀏《歌曲字調論》[44]總結了中國歌曲中語言與音樂的相互關系,為研究“文”與“樂”諧和之說意義重大;劉明瀾《中國古代詩詞音樂》[45]從音樂出發借助曲樂來考察詞樂,論證詞樂字聲與旋律關系,另外在《論宋詞詞韻與音樂之關系》[46]和《宋詞字調與音樂之關系》[47]二文中從詞韻與字聲等方面論述其與詞樂的關系;施議對《詞與音樂關系研究》亦論及詞體字聲,提出歌詞的字聲法則“以字之音為主”,詞的體制由音樂均拍決定[48],此著作與劉堯民《詞與音樂》對當代詞樂研究影響較大,但二人的研究均沒有涉及音樂本體,只是從文人思辨的角度闡發,筆墨依然偏重在文學之“詞”上;廖可斌《談談詞調與曲調的關系》[49]中認為詞調與曲調之間有著密切的內在聯系,主要表現為詞調對曲調的服從。

總體而言,近現代關于明清詞調音樂研究具備了一定的系統性和側重點,在樂理樂律研究上形成了諸多成熟的認識。詞學研究者們雖已認識到文學與音樂關系緊密,但在研究中仍有割裂的表現,從而導致在研究深度和廣度上有所失衡,仍存有部分問題和短板:一是在詞調的語文形式——“文體”研究層面,以“詞譜”“詞律”“詞韻”為代表的研究方向,對詞的分片、字數、韻拍、句拍、平仄字聲已有比較深入研究,這種純文學層面的研究確實益于詞的寫作,另一方面卻加劇了音樂層面研究缺失的程度;二是詞的“音樂性”研究主要集中在以樂律宮調為核心的文獻考釋和專題研究方面,唐宋詞音樂史宏觀角度的詞樂研究尚有不足之處,自隋唐燕樂開始,將文學“聲樂化”的發展變遷路徑仍有待于明晰;三是“依譜填詞”的詞體與音樂圍繞聲韻特點、聲律配合、聲情相合之關系與作用方面的論述少有涉及,多存在脫離樂譜的片面之論,有待于從音樂本體特征角度分析完善。音樂屬性在詞樂研究中面臨消解,聲辭關系研究仍是當代詞學研究中欠缺的部分。

二

歷代詞調音樂樂譜是我們研究詞樂的重要依據,從唐宋姜夔詞樂樂譜、器樂古譜至明清各類新輯撰樂譜,圍繞它們的整理、解譯是百年來詞調音樂研究中最重要的研究內容和成果。音樂文本的翻譯與整理的研究既是理論問題,也是涉及音樂學中記譜法、作品分析的技術問題,對于詞學和音樂學研究都有指導意義,其中涉及諸多爭議需要在今后予以判別和澄清。

當代宋代詞樂研究發端于姜夔《白石道人歌曲》所存的載有減字譜旁譜的17首自度曲,這是現存唯一記有樂譜的宋人詞樂,是我們解密唐宋詞樂的一把鑰匙。明清至今,圍繞《白石道人歌曲》的研究,有清人錢希武、陸鐘輝、張奕樞、朱祖謀分別進行過版本整理,在對詞樂譜字校勘和翻譯方面則有清人戴長庚、張文虎、陳澧和鄭文焯等人的重要論著。戴長庚《律話》[50]校訂《白石道人歌曲》旁譜譜字并試圖以明清流行工尺譜對其進行解譯。近代丘瓊孫、唐蘭和夏承燾將白石詞調歌曲翻譯為可供今人演唱的樂譜,對當代解讀姜氏樂意義重大。唐蘭《白石道人歌曲旁譜考》[51]在學界影響較大,其后夏承燾對白石詞的研究之精深無人能出其右,作有《白石歌曲旁譜辨》[52]等文,《重考唐蘭〈白石道人歌曲旁譜考〉》[53]對唐蘭之文提出不同見解。20世紀50年代,楊蔭瀏、陰法魯合著《宋姜白石創作歌曲研究》[54]首次用五線譜進行譯譜,此后傅雪漪、孫玄齡、劉東升和劉崇德的譯譜成果很大程度上充實了關于姜夔詞樂的研究,對今人助益良多。李連生《從〈白石道人歌曲〉旁譜論詞樂與詞律之關系》[55]等對《白石道人歌曲》樂譜與文詞聲韻之間的配合有所分析,但總的來看對姜氏樂樂譜與聲韻的具體配合研究尚不夠全面和深入。如果《白石道人歌曲》可稱為唐宋詞樂研究之“源”,那明清時期詞樂則可視為帶有宋樂基因的“流”。這一時期所創所載詞樂實為加入時腔后的主觀創作,實際上是對唐宋詞樂傳播與接受的具體體現。

此外,今存的唐宋古譜也是研究唐代宮廷音樂樂律宮調和曲辭的珍貴文獻,對我們認識燕樂、詞樂具有重要參考作用。林謙三、黃翔鵬、王正來等學者都著意挖掘其價值。除1905年發現的《敦煌琵琶譜》外,最重要的當為流傳至日本的唐樂古譜,其大體分為兩種情況:一是轉錄自唐朝樂譜,其音樂本身保留了唐樂原貌,二是經日本人整理后的唐樂古譜,包括遣唐譜或日本化的“和譜”[6]147。日本現存有《五線琵琶譜》《天平琵琶譜》《琵琶譜一卷》《三五要錄》《懷中譜》《仁智要錄》《類箏治要》《新撰笙笛譜》《笙調子譜》等。劉崇德主編《現存日本唐樂古譜十種》影印日本現存唐樂古譜,對這十種日本所傳樂譜中之唐樂樂譜與我國燕樂之關系進行了詳細論證,為我們研究唐宋燕樂和曲辭提供例證。他以現存唐燕樂曲譜和在日本流傳的大量唐樂曲譜例證為依據,為詞體探源;認為燕樂是一種器樂樂舞曲,并不是唐樂府曲辭的聲樂譜。詞體的興起,從樂的角度講是燕樂的聲樂化,是燕樂走出宮廷流播民間的產物,所以直接將燕樂作為詞樂并視為詞之源頭,是不符合歷史真實的,從而明確了“燕樂與詞體并非直接關系”的重要觀點[56]。同時書中運用互相參證法,將我國留存唐樂古譜與日本唐樂古譜對校對勘,進行辨證的研究和考察,論證了唐代燕樂之性質、曲型、結構、樂律、節奏等理論闡述。對學人參照其分析明清詞樂的源流特征、創作意識、記譜方式,并利用其解譯樂譜助益良多,也對當代從音樂史和文學史視角認識詞樂、詞體具有重大意義。

當代音樂文本的翻譯與整理的研究是以明清時期諸部重要譜曲集為核心開展的。隨著明末工尺譜的普及,詞樂樂譜在此期間大規模地集合展現。當代學人借助西方樂理,對流傳的半字譜、俗字譜、減字譜和工尺譜文獻進行了更加細致的整理和翻譯。這一譯譜工作在當代詞樂研究中最為突出,為當代詞樂的研究打開現代思維的新視角。以清代乾隆年間編訂的《新定九宮大成南北詞宮譜》[57](后簡稱《九宮大成》)為例,其包含了唐詩、宋詞、金元諸宮調、南戲、北雜劇、明清傳奇、散曲、宮廷燕樂眾多音樂體裁形式,本文所論“明清詞樂”即指《九宮大成》中183首用唐宋詞人詞補配的曲牌樂譜。同時乾隆年間許寶善刊刻《自怡軒詞譜》[58]中165首詞樂、道光年間謝元淮《碎金詞譜》[59]中各類詞樂譜亦屬詞樂研究范圍內的作品[6]322。今人對這些文獻進行校勘、分析和解讀的譜本文獻集中在:上文所述流傳至明代的《白石道人歌曲》、明末魏皓選輯《魏氏樂譜》[60]、康熙年間《曲譜大成》《九宮大成》《自怡軒詞譜》和《碎金詞譜》等譜集之中。此外,包含間有淵源的宋詞古譜的有:琴曲譜《琴適》《和文注音琴譜》《東皋琴譜》《梅庵琴譜》《松風閣琴譜》《治心齋琴學練要》和當代影印原著的項目《琴曲集成》中記錄有明清人以曲牌體的形式進行的詞樂曲唱時創,這些琴譜中的詞調都是琴曲風格。此外,其他唱樂體裁曲譜有南曲格律譜《南詞定律》、清唱譜《納書楹曲譜》《吟香堂曲譜》、昆曲譜《遏云閣曲譜》《六也曲譜》等重要成果,因其不含詞樂,本文暫不論。

當代對于詞樂樂譜文獻的翻譯研究主要圍繞以下幾部譜集:

(1)明末《魏氏樂譜》研究和樂譜翻譯。林謙三《明樂八調研究》從中國傳統音樂理論體系來認識研究魏氏樂,并翻譯八首樂曲。楊蔭瀏《中國古代音樂史稿》中有《隴頭吟》《長歌行》譯譜,認為魏氏樂來源與歌詞所標的時代和內容沒有關系,歌曲遵守了“起調畢曲”的雅樂宮調理論,所標調名與實際用調一致[12]808-811;黃翔鵬《明末——清樂歌曲八首》[61]譯五線譜形式《思歸樂》《清平樂》等8首,將工尺譜視為首調唱名,翻譯時常用移調記寫;錢仁康在《〈魏氏樂譜〉考析》[62]中以五線譜形式譯15首,在譯譜時把所有用到的升降號標在曲前的調號中體現;傅雪漪《中國古典詩詞曲譜選釋》[63]中以簡譜形式譯11首,他注意到演唱譜以“笛”為伴奏樂器,獨奏則以“箏”為主,有些曲目的文辭與旋律不協調,似為獨奏譜;孫玄齡、劉東升《中國古代歌曲》[64]中以五線譜形式譯有17首歌曲;王迪等《中國古代歌曲七十首》[65]中譯五線譜11首;劉崇德《魏氏樂譜今譯》[66]用簡譜形式,依琵琶及阮定弦(小工調)對《魏氏樂譜》進行了較為完整的翻譯,其《唐宋詞古樂譜百首》[67]和《中國古典詩詞曲古譜今譯·唐宋詞》[68]分別收五線譜譯作17首和50首;漆明鏡《〈魏氏樂譜〉解析》[69]、《〈魏氏樂譜〉凌云閣六卷本總譜全譯》[70]探析魏氏樂源流、音樂性質、譜字符號并且對總譜以五線譜形式整本解譯。劉、漆之譯作對當代魏氏樂研究頗有參考價值。

(2)《九宮大成》的譯譜對當代詞樂研究有重要意義。傅雪漪《新定九宮大成南北詞宮譜選譯》[71]譯詞調音樂五線譜形式21首,《中國古典詩詞曲譜選釋》有簡譜詞樂譯譜12首;孫玄齡、劉東升《中國古代歌曲》譯五線譜詞樂21首,王正來《新定九宮大成南北詞宮譜譯注》[72]用簡譜形式、劉崇德《新定九宮大成南北詞宮譜校譯》[73]用五線譜形式全譯《九宮大成》,劉崇德此書通過標定曲牌與套曲,從文學、音樂上的格律上對其程式規范進行了全面的總結,吸收了近百年來對《九宮大成》及詞曲學的研究成果,對當代《九宮大成》研究和詞樂譯譜研究有重要作用。

(3)關于《碎金詞譜》翻譯有:傅雪漪《中國古典詩詞曲譜選釋》中選譯簡譜詞樂20首,孫玄齡、劉東升《中國古代歌曲》譯五線譜詞樂5首,錢仁康《請君試唱前朝曲——〈碎金詞譜〉選譯》[74]編譯簡譜96首,劉崇德《碎金詞譜今譯》[75]和《碎金詞譜全譯》[76]分別以五線譜和簡譜形式譯譜,是近年來關于《碎金詞譜》最為完整的譯譜成果。

當代樂譜翻譯的過程中,仍存在一些爭論懸而未定。比如在中國傳統音樂理論背景下進行的譯譜,目前存在使用首調唱名體系還是固定調唱名體系翻譯工尺譜的爭論。以首調唱名體系來定位翻譯工尺譜的優勢在于其可以直譯樂譜,調式更容易明確,只需明晰其所屬的“均”(固定音高)即可;而以固定調唱名體系來定位翻譯工尺譜就相對困難一些,工尺譜的譜字因為其所屬高低音區不同,八度以內相鄰兩音記寫所用譜字也不一樣,所以不能像首調系統直接根據音級判斷調式,判定調高的準確性會受到影響[69]。黃翔鵬在《明末清樂歌曲八首》中就針對如何看待調性關系進行了解釋:“調關系中唯一統一使用的是二十八調調名,但據此也同樣得不出調高的依據。因為唐、宋、元、明以來不但有四宮、七宮的不同理解之別,歷代黃鐘律音高標準也是不斷變化的。明代以來所謂‘九宮’各調,其實都無有定的調高,只能另注‘笛色’,便已充分說明了其中的問題。”[61]所以今人對原譜和譯譜進行研判時,就需要把譯譜原則放在不同歷史時期動態地看待,將詞樂所標調名和實際樂音進行綜合評判再下結論,而不能以固定的音律系統單一論之。

另外,對于用西方音樂理論活化中國傳統音樂理論中的工尺譜及各類樂譜的過程,依然存有得失之辨。以西樂和相關理論為參照,對俗字譜、工尺譜等記譜形式的詞調音樂進行簡譜、五線譜翻譯,一方面確為今人窺探詞樂本貌提供了便捷,尤其是明確了音高關系、節奏、節拍等各要素,更容易把握詞樂之調式調性,記寫方式逐漸趨于精確。但另一方面,由于受到記譜方式的限制,唐宋以來多是對音高、節奏的大致提示,或不記節奏,而靠口傳心授傳播,音樂的音色、音強、唱奏法等要素在工尺譜中存在或未進行標注、或流傳過程中信息佚失等情況,使得在現當代的樂譜翻譯呈現中或省去不注、或根據今人對于曲譜的理解增減創作,難免有猜度添改之處,特別是對于音樂風格、唱詞聲調這種無法實現標注的情況,也給還原詞樂本貌和藝術風格造成困難。

以宋代姜氏樂和明清加以時腔新作為代表的當代詞樂翻譯成果,總體數量可觀,這些樂譜為我們考察詞調音樂在歷史流傳中的風貌和藝術特征具有重要價值。今人窺其貌,亦或再創新調,依然受文學和音樂藝術門類的壁壘所限,關于詞調“音樂性”內部特質與文學特質相結合的論析仍顯單薄,不能很好地幫助我們體察其真情原意,所以對個體詞調的聲辭關系辨析不失為當代詞樂關系研究的重要路徑,應在今后引起更多重視。

三

明清詞樂涉及詞調數量眾多,包含各類題材、風格、體式,故當代詞樂研究可去繁存簡,擷取其中個性鮮明、代表性強的作品來探尋詞樂本質和特征。《木蘭花》詞調為唐代創調,涉及作家、作品數量多,衍生有“減字木蘭花”“木蘭花慢”“偷聲木蘭花”等體式,其在《魏氏樂譜》和南北套曲中都有曲譜流傳,是極為流行的詞調,故本文以此調為參照,為詞樂個體分析探索新路。

在明清曲譜集中,《九宮大成》中有收錄《月令承應》和《董西廂》套曲的《木蘭花》和《減字木蘭花》,但其并非詞樂;《碎金詞譜》中錄有《木蘭花慢》和《減字木蘭花》各二首;故本文所論《木蘭花》詞樂為今僅見于《魏氏樂譜》中所收錄歐陽修詞一首。《魏氏樂譜》第二卷《木蘭花》曲譜原譜[66]428-430見圖1:

圖1 《魏氏樂譜》第二卷《木蘭花》原曲譜

關于《魏氏樂譜》的譜式節奏,它不用當時流行的點板標記節奏,也不同于唐宋樂譜標記樂句的拍節記譜,而是格子譜,在每個格子中填入工尺,每個格子代表一拍(唐宋譜中的一字拍),然后用檀板符號與太鼓符號標出句節,其宴(燕)樂基本上是八個字拍,即八個格一個句節,這與敦煌琵琶譜及日本唐樂古譜所記拍句基本相符。而字拍則是采用我國先秦以來傳統的“官拍”形式,即“拊搏”拍。由于大多數是用“拊搏”拍,也就造成了樂曲的“輕起重殺”的感覺。我們現在所見以昆腔為代表的明清曲譜皆為點板譜,是一種以小節(即板)為節奏單位的音樂。而《魏氏樂譜》則是一種只有“拍”而無板,即沒有小節的音樂。其拍首先是每一個格代表的一擊,即一“字拍”,其律動是依據拊搏—一輕一重的節奏,或者是搏拊—一重一輕的節奏;然后是每八個字拍,或六個字拍、四個字拍為一“句拍”,即樂句[66]5-7。

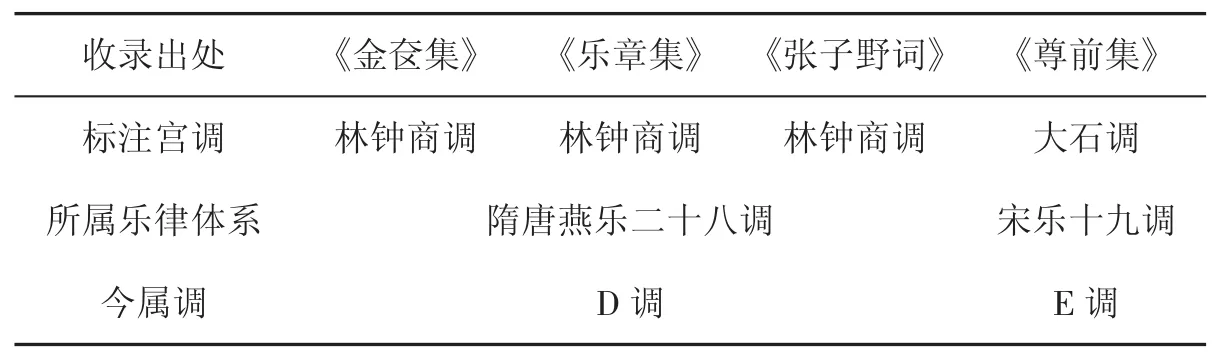

關于《木蘭花》的宮調,在宋代多部詞集中有記載,如表1所示。

表1 各詞集收錄《木蘭花》情況

由《木蘭花》宮調標注變化可見,《尊前集》所用為宋教坊律,比隋唐燕樂律高二均弱,有“標準音”位置的變化。《木蘭花》在《魏氏樂譜》中標道宮①關于《玉樓春》的宮調,《尊前集》注大石調,又雙調;《樂章集》注大石調,又林鐘商調,皆李煜詞體。《樂章集》又有仙呂調詞,與各家平仄不同。《填詞名解》卷四記《玉樓春》,林鐘商也。,且看今人對《魏氏樂譜》中詞樂宮調翻譯定調情況,如表2所示。

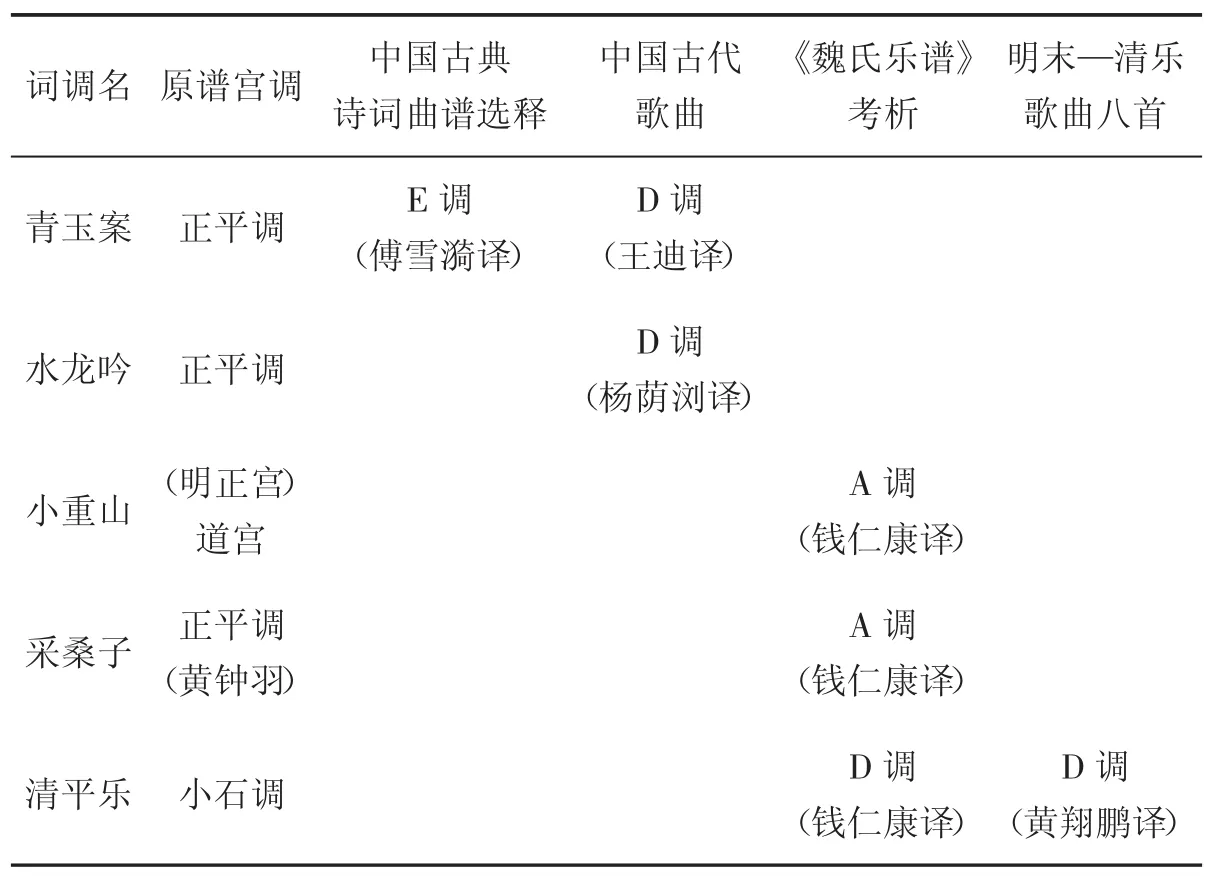

表2 《魏氏樂譜》當代譯譜定調情況

明清宮調的數量較前朝在逐漸減少,基于林謙三的研究,明代道調宮(D宮)、正平調(B羽)、小石調(E商)同屬于仲呂均(D宮均),在明代工尺調為正宮調均,三者屬于同音列的調式。沈括《補筆談》卷一有關于宋代道調宮音階的具體記載:“道調宮、小石調、正平調皆用九聲:高五、高凡、高工、尺、上、高一、下四、六、合。”對于樂工來說,小石調和道調宮、正平調在實際的視譜、演奏、演唱方面沒有本質上的區別,即便用道調宮的譜改標小石調,其使用的譜字和實際演奏的音響也都完全相同。《魏氏樂譜》用小工調起譜,其所在均的調高皆為D調。《魏氏樂譜》在今人譯譜中普遍遵循的原則是將調高與所標注的調設定為一致,同時將樂曲中所用音級的升降號體現在調號處。如表2中所體現的五首樂曲,都屬于仲呂均(D宮均),按D調標注調高都能夠反映原調。錢仁康在翻譯《小重山》記為A調,因曲調實際為六聲、仲呂之徵(A徵調),其道宮“名不副實”;《采桑子》的變徵是裝飾性輔助音,除使用D調的兩個升號外將樂曲中升四級變徵音的升號包括在內,譯為三個升號的A調。傅雪漪認為譯譜在演唱為前提下,須將《青玉案》移調大二度轉調處理,故記為E調。由歷代對《木蘭花》的宮調標注,可推斷其曲譜是基于隋唐燕樂律之音高記錄的。明清時期的宮廷樂,工尺譜仍是按照固定唱名記敘法來記譜和讀譜的。不僅是魏氏樂的翻譯,對于明清時期詞樂的諸家譯譜同樣遵循了將調高與所標注調設定為一致的原則,但由于中西樂理的差異所致,對于調號的使用和首調固定調的譯譜方式實有靈活使用之處,在今人的研究中也屢見不鮮。

《魏氏樂譜》使用的工尺譜標記音階唱名,為便于說明旋律及樂音,本文取劉崇德《中國古典詩詞曲古譜今譯·唐宋詞》中五線譜譜例[68]53進行分析說明。

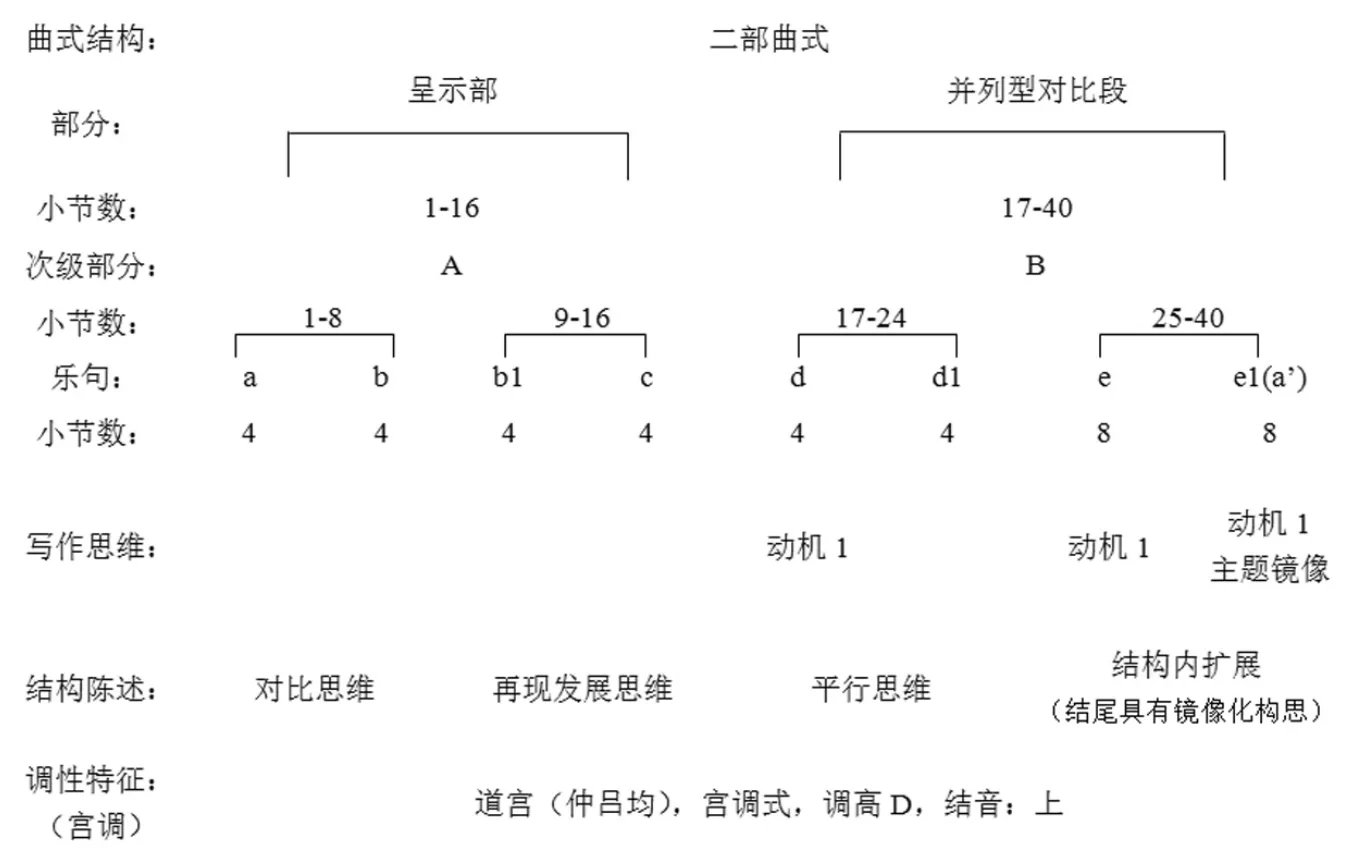

《木蘭花》曲式結構分析如圖2所示。

圖2 《木蘭花》曲式結構分析

從音樂本體角度來看,作為詞樂的《木蘭花》為一首二部曲式結構。這首詞樂分為兩個樂段,其起始和結束與詞作的上下片相對應,為五聲調式,具有南曲調性特點。

呈示部為樂曲前半段,分為四個樂句,與上片四句相對應,每個樂句的旋律長短一致。樂曲起句為一個主音開始的上行級進旋律至五音,起到統領全曲調性的作用,旋律線條上行也是樂曲情緒由平靜向抒情的鋪排手法;之后第二三句音樂材料變化發展,旋律鋪陳層層展開,這兩句所用節奏型十分相似,故其成為本曲第一個旋律動機。b1句是樂曲上半段的一個高潮句,此處旋律出現了一個明顯的八度跳進,這種從低音區向高音區的轉換使得音樂的情緒推向高漲,從詞文中我們也能看出,“不知商婦為誰愁?”也是該詞調情文意的直接書寫。呈示部最后一句為一個級進下行的旋律走向,d1句和c句均回到調式主音(上)使音樂情緒從高潮趨于平穩收束。這也為對比段的展開埋下伏筆。

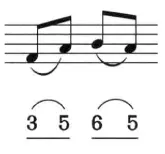

樂曲的后半段為對比段,采用新的音樂材料,使旋律更富動力感,可以看待成音樂的另一個新段落,在后半段中有一個常用的音樂動機反復出現,如圖3所示。

圖3 音樂動機

這個動機在樂曲后半段的d、e、e1句均有出現,使旋律線條構成一種上下起伏的錯落,樂音集中在中音區,使曲調更富抒情歌唱性。這種旋律的錯落貫穿于樂曲的后半段。后半部分e句和e1句,在音樂長度上有所增加,較之前的樂句擴充了一倍,這種結構內的擴充不僅是樂音時值和旋律的拉長,也是服務于結尾樂曲結尾情感的抒發。最后一句與整曲的開頭起始a句形成了一種倒影的鏡像化旋律走向,起始a句級進向上,結尾e1句級進向下,并且結束于調式的主音(調頭)。

從音樂表現的情感和文學書寫的情感來看,整首樂曲的速度都是抒情的慢板或中板感受,樂曲的前半段樂音都采用音級級進的方式來展開旋律,這種平穩的音樂創作手法其實都是旋律富于歌唱性的表現,而不是慷慨激昂、跳轉激動的音調,下片雖然有對比性的音樂材料,d、d1句出現有跳進,但是也是個別的小幅跳進,以三度、四度為主,在實際演唱中也并不會有劇烈的聽覺感受,所以我們可以說單從音樂表達的曲情來說,依然是平穩流轉的音調,很適合抒發委婉而不激烈的情感。這時候我們從音樂要素的角度來看,其速度、音高、音區實際上都是共同作用在這首詞意圖表現的“不劇烈的悲傷”中了。

這首《木蘭花》詞樂從文體和音樂的結構上來看,詞文的句讀和音樂的樂句劃分形成了和諧統一的關系;從詞情與樂情的角度來看,詞中所表達的意境、意象和聲情也符合樂曲的曲情;從音樂創作手法來看,詞與樂都體現出主題、發展、高潮、回歸的有意識的鋪排。本文雖只列《木蘭花》一體之詞樂,未將其變體作實例分析,但所提出的研究思路和路徑嘗試,亦可移植于別體或其他詞調進行分析。

明清詞調音樂是重要的詞樂歷史形態,既承載著唐宋詞獨特的聲辭之美,也呈現出明清詞人融前代遺聲與當代聲樂的博雅趣味,是明清詞人綢繆詞苑的別樣風度。百年來明清詞調音樂研究根植于詞學、音樂學理論體系,在其中形成了諸多系統化理論成果,是詞學和音樂學發展歷史中連接古今的紐帶。樂律宮調理論的研究成果,使我們在歷史音樂學、民族音樂學研究中都有所受益,樂律宮調理論作為樂譜活化和當代音樂實踐的重要指導,值得我們長期深入研究。當代詞與音樂的關系研究,雖在音樂文本分析方面還有不盡全面之處,若加以完善充實,對今后音樂文獻學、樂譜考訂解譯和音樂交流傳播都將具有相當大的推動作用,是非常值得期待的工作。結合近代西樂理論活化詞樂樂譜和解析音樂本體,可成為輔助我們拾階而上,領略、打開詞樂之美,解決困擾詞體聲樂與文辭關系諸多問題的重要路徑。