頸椎病患者使用X線平片和CT影像診斷的臨床診斷效果

肖阿平

摘要:目的:本次研究旨在分析X線平片和CT影像診斷兩項技術在頸椎病診斷中的運用效果,以判斷何種方式更為適用于頸椎病臨床診斷。方法:本次研究選擇2020年2月至2021年2月前來我院治療頸椎病的患者作為研究對象,總計176例,依照影像檢查的方式將患者區分為觀察組1與觀察組2。其中觀察組1為X線平片檢查方式,觀察組2為CT影像學檢查方式,對比兩組患者診斷結果以及特異性征象檢出率。結果:本次研究結果顯示,相較于觀察組1而言,觀察組2在鉤突增生、頸椎曲度異常、椎體后緣骨贅檢驗結果更為理想,兩組之間數據差異顯著(P<0.05)。在其他指標方面,兩組之間數據差異不明顯(P>0.05)。從特異征象檢出率而言,觀察組1在椎間孔狹窄以及頸椎雙邊征檢出率優于觀察組2,組間數據差異顯著(P<0.05)。觀察組1特異性征象總檢出率(20.45%)較觀察組2(9.09%)兩種更高,兩組數據差異顯著(P<0.05)。結論:針對頸椎病臨床診斷工作而言,兩種影像診斷技術均有其運用價值。故而,臨床診斷過程中,醫護人員可聯合應用兩種影像檢查方式,以明確患者當前病情狀況,為后續治療方案提供影像學資料支持。

關鍵詞:頸椎病;X線平片;CT影像診斷技術;診斷效果

頸椎病屬于一種頸椎退行性骨關節病癥,好發于中老年群體中,主要影響因素包含有遺傳因素以及慢性勞損等,一般細分為如下五種類型:脊髓型頸椎病、神經根型頸椎病、交感神經型頸椎病、椎動脈型頸椎病以及混合型頸椎病[1]。患者患病之后,如不能盡早接受治療,將導致病情進一步加重,出現不同程度的功能性障礙,對患者日常工作以及學習都將產生不良影響[2]。故而,盡早診斷,并為治療提供影像學資料作為支持便成為頸椎病治療的關鍵所在。為此,許多學者討論頸椎病患者以哪種診斷方式為最好。如今,臨床多采用X線平片以及CT影像診斷作為診斷方式,臨床效果受到許多學者的認可。本文即以我院收治的頸椎病患者作為研究對象,討論兩種診斷方式的診斷效果,現報道如下:

1.1資料與方法

1.1一般資料

本次研究選擇2020年2月至2021年2月前來我院治療頸椎病的患者影像資料及臨床資料,總計176例。納入標準如下:所有患者均經過我院診斷,確診為頸椎病患者;患者臨床資料完善,各項指標均滿足X線平片檢查以及CT影像學檢查標準。本次排除標準如下:患者患有先天性器質性病癥;患者臨床資料不完善,或是與本次實驗標準不相符;患者患有精神類病癥,或是因為其他因素導致患者不能有效配合醫護人員完成各項檢查與治療工作。

本次研究按檢查方法分為觀察組1與觀察組2,其中觀察組1為X線平片檢查方式,觀察組2為CT影像學檢查方式,其中觀察組1內患者總計88例,其中男性患者45例,女性患者43例,年齡最小值為42歲,年齡最大值為78歲,年齡平均值為(55.78±2.35)歲。患者臨床癥狀如下:30例頸部肩部呈現麻木性疼痛、18例患者主訴頭痛眩暈、14例患者惡心嘔吐、14例患者心律失常、12例患者存在心悸癥狀。觀察組2中患者總計88例,其中男性患者47例,女性患者41例,年齡最小值為41歲,年齡最大值為79歲,年齡平均值為(55.69±2.42)歲。患者臨床癥狀如下:22例頸部肩部呈現麻木性疼痛、14例患者主訴頭痛眩暈、18例患者惡心嘔吐、18例患者心律失常、16例患者存在心悸癥狀。兩組患者在年齡、性別結構等一般資料方面差異不顯著(P>0.05),具有可對比價值。

1.2方法

兩組患者接受了不同的檢查方式,其中觀察組1患者接受了X線平片檢測。醫技人員運用X線對患者頸椎側位、前后位進行常規攝影。其中前后位拍攝要求患者站立保持稍后仰體位;側位片拍攝,要求患者站立稍后仰向右或向左側位;若患者為復雜性骨折,加攝頸椎雙斜位片[3]。本次檢查所用設備為富士平板DR FDR Smart f-A,重點觀察患者椎間隙、棘突以及椎弓等位置,確認患者已經產生病變的位置,同時詳細記錄攝影最終結果。

觀察組2患者接受了CT影像學檢查。運用philips MX16-slice多層螺旋CT掃描設備針對患者頸椎予以全面的CT檢查,管電壓設定為120kV,管電流參數設定為150mA。患者保持平臥體位,針對患者頸椎進行螺旋掃描,掃描范圍包含頸椎體上緣、胸1椎體等水平位置,掃描層間距為3mm,厚層為3mm[4]。在完成所有數據采集之后,進行數據的重建,應用管樁與矢狀多平面的針對所獲取的數據開展重建以及分析。

1.3觀察指標

本次實驗研究重點分析X線平片和CT影像診斷兩種方式在頸椎病診斷中的應用價值。所以以診斷結果以及特異性征象檢出率作為主要對比指標。診斷結果項目具體包含有頸椎曲度異常以及椎體后緣骨贅等。特異性征象檢出率包括椎間孔狹窄情況、頸椎雙邊征、寰樞椎半脫位以及椎管狹窄伴發脊髓變性和水腫等臨床癥狀的檢出率。

1.4統計學方式

本次實驗所有信息數據均采用統計學軟件SPSS18.0統計學軟件加以計算,計量資料表示為( )的形式,采用t檢測,計數資料則表示為百分比(%)形式,通過X?檢測,如果計算結果為P<0.05,則判定兩組數據之間差異顯著。

2.結果

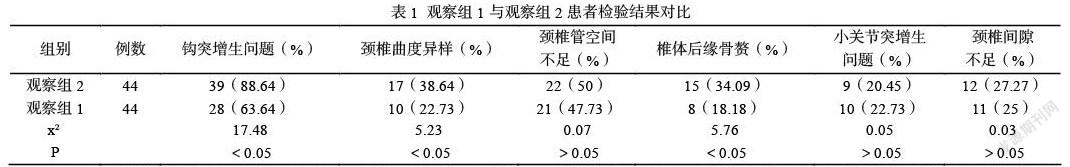

就本次研究結果顯示,觀察組1和觀察組2患者在診斷結果在部分檢測指標方面等方面有明顯差異,其中觀察組1在鉤突增生、頸椎曲度異常、椎體后緣骨贅檢驗結果方面不及觀察組2,兩組之間數據差異具有統計學意義(P<0.05)。而在小關節突增生、頸椎間隙不足方面差異不具有統計學意義(P>0.05)。具體情況如下表所示:

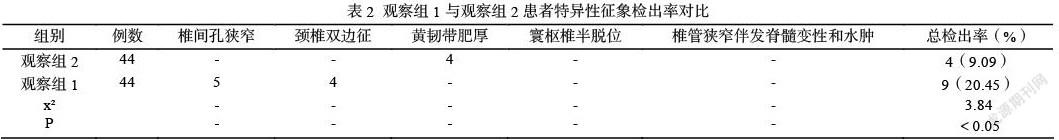

在患者特異征象檢出率方面。就本次研究結果顯示,觀察組1在椎間孔狹窄以及頸椎雙邊征檢出率方面較CT影像更高。其中CT影像黃韌帶肥厚現象檢出率較觀察組1更高,兩組之間各項數據差異具有統計學意義(P<0.05)。而在總檢出率方面,觀察組1特異性征象總檢出率較CT影像學檢出率更高,兩組之間數據差異具有統計學意義(P<0.05)。具體情況如下表所示:

3.討論

如今,人們生活壓力增加,生活節奏加快,生活方式與工作方式都產生明顯的改變,頸椎病患者數量不斷增多[5]。頸椎病是臨床以表現為退行性病理改變的基礎病癥種類,誘發頸椎病產生的根本原因在于患者椎間骨質出現增生現象、頸椎韌帶厚度增加、頸椎長期處于勞損狀態或是椎間盤突出等。患者患有頸椎病之后,其神經根、頸椎脊髓以及頸椎動脈等多個位置均會因此受到不同程度的壓迫,進而形成許多功能性障礙,該病癥臨床癥狀呈多樣化趨勢,臨床癥狀為患者頸椎髓核明顯外突,甚至脫出,椎管產生狹窄、頸椎韌帶厚度顯著增加以及椎節緊固性不佳或是原本穩定性降低,部分患者椎節之間出現骨刺。上述臨床癥狀導致患者上下肢活動受到嚴重影響,同時容易誘發頭暈以及乏力等多種癥狀,使得患者正常生活以及工作都受到不同程度的影響,嚴重降低患者生存質量。故而,醫護人員在診斷過程中,應盡早診斷患者病情發展程度,了解患者當前病情情況,同時為患者提供更為合理且有效的治療方案,這也成為改善頸椎病患者臨床治療后的重要措施。

如今,醫護人員臨床診斷頸椎病以影像學資料作為首選方案,而其中運用最為廣泛的診斷方式分別為X線平片與CT[6]。臨床運用之中,X線平片應用歷史較CT更長,該檢查方式具有價格低廉、操作便捷等優勢,可以有效檢查患者當前關節突出增生、雙斜位椎間孔、椎間空隙狹窄以及頸椎半脫位等臨床癥狀。故而,臨床在針對交感神經型頸椎病以及神經根型頸椎病進行檢查時,普遍運用X線平片開展檢查。然而X線平片也有其劣勢,在軟組織檢查診斷方面分辨率不足,從某種程度而言嚴重影響了病癥診斷的精確度。CT影像學檢查在臨床病癥診斷中的運用十分廣泛,特別是在頸椎病診斷之中,能夠較為精確地掃描患者當前椎管直徑,同時對患者側隱窩進行測量,明確患者是否存在鉤突增生的問題。較X線平片更為理想[7]。特別是在檢查椎管狹窄情況以及狹窄程度方面,判斷更為精準。另外,CT能夠針對患者進行更為直接的橫斷面掃描,掃描精確度更高,分辨率也更為理想,且能夠實現三維成像,在軟組織病變之中的應用效果較X線平片更為理想。然而,相比X線平片而言,檢查所需要的時間較長,且費用輻射更高。

就本次研究結果顯示,X線平片與CT影像檢驗兩種方式各有優勢,觀察組2在鉤突增生、頸椎曲度異常、椎體后緣骨贅檢驗結果較觀察組1更為理想,組間數據差異顯著(P<0.05)。但是在小關節突增生、椎體后緣骨贅以及頸椎間隙狹窄方面差異不顯著(P>0.05)。在特異征象檢出率方面,觀察組1在椎間孔狹窄以及頸椎雙邊征檢出率方面較CT影像更為理想。總檢出率方面,觀察組1特異性征象總檢出率高于觀察組2,兩組數據差異顯著(P<0.05)。學者管秀紅同樣討論了CT影像與X線平片兩種檢驗方式在頸椎病臨床檢驗中的應用,結果顯示X線片與CT在頸椎病病患小關節突增生,脊椎曲度異常、椎體后緣骨贅等診斷結果方面,差異不顯著(P>0.05)。CT影像在檢驗病患椎間隙不足、骨性椎管空間不足以及鉤突異樣增生方面,檢驗結果優于X線平片檢驗結果,組間數據差異顯著(P<0.05)。而在特異性征象檢出率方面,X線平片組總檢出率為22%,相較于CT影像組更高,兩組之間各項數據差異顯著(P<0.05),研究結果與本次研究結果相近。由此可見,兩種檢查方式在臨床頸椎病檢查中各有優勢。

綜上所述,X線平片與CT影像檢驗兩種檢驗方式在臨床頸椎病檢驗中均可達到理想的效果。其中,CT影像診斷病癥檢出率與特異性較X線平片更高,能夠精確判斷患者頸椎病類型。然而CT影像檢測可能出現誤診或是漏診的問題,所以必要狀況下,臨床醫護人員應采用X線平片聯合CT影像診斷方式,以保證診斷結果更加全面與精準,為臨床診斷工作提供必要依據以及支持。在未來的研究工作中,本人將進一步豐富樣本量,通過大量樣本以證明本次研究結果的真實性。

參考文獻:

[1]江曄,徐福林,茅宇航,等.經皮后路全內鏡下鎖孔手術治療單節段神經根型頸椎病的短期療效[J].中華神經外科雜志,2020,36(11):7.

[2]王煥.頸椎病患者使用X線平片和CT影像診斷的臨床診斷效果分析[J].飲食保健2020年7卷26期,248-249頁,2020.

[3]李鳳國.頸椎病DR及聯合CT診斷與康復治療效果的相關性研究[J].反射療法與康復醫學2020年29卷13期,76-78頁,2020.

[4]吳海洋.兩種不同術式治療多節段脊髓型頸椎病的近期效果及影像學變化分析[J].中國CT和MRI雜志,2019,17(5):4.

[5]段豪,王小明,陳廣儒,等.X線平片,MSCT,MRI檢查中神經根型頸椎病的影像學表現及神經根障礙的相關性研究[J].中國CT和MRI雜志,2019,17(11):3.

[6]蘇啟航,陳濤,張巖,等.單節段頸前路椎間盤切除植骨融合術后頸椎椎間高度和整體曲率的影像學變化[J].同濟大學學報:醫學版,2020,41(1):7.

[7]管秀紅.頸椎病患者使用X線平片和CT影像診斷的臨床診斷效果[J].影像研究與醫學應用,2020,4(21):2.