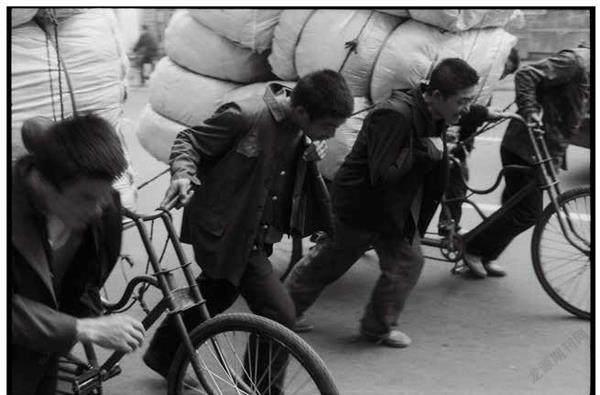

那些年我們身強力壯

姜曉明

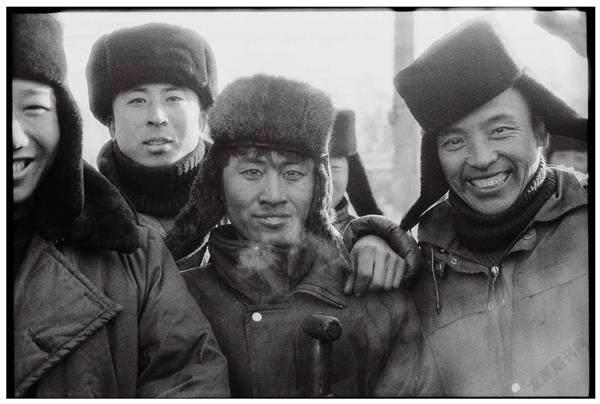

冬日,貨場卸煤的男人

清早,進城打零工的人

濱江站,等火車的農民工

1998年秋天的一個早晨,我背著相機途經霽虹橋,車輛往來時,我感到橋面輕微震動。這座橋建于1926年,是哈爾濱市交通咽喉要道,連接著南崗、道里、道外三個區,橋身兩側的鐵欄上裝飾著當年中東鐵路徽標——雙翼飛輪。飛輪始終金光燦燦,似乎永不褪色,那得益于一年又一年漆上去的厚厚金粉。

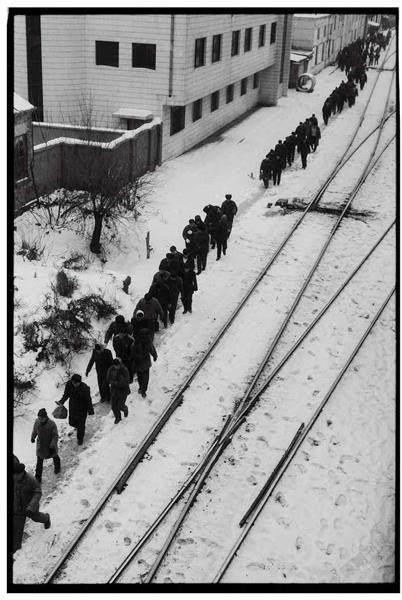

一雙粗實的大手突然出現在橋頭的墻上,隨后一個身影翻過墻頭,緊接著是另一個男人,身手矯健,動作利落。他們引起我的好奇。我站在鐵欄前向橋下張望,一支數百人的長隊沿著交錯的鐵軌魚貫而行,他們赤手空空,步履匆匆,隊伍之長不見首尾。這些人剛下火車,哈爾濱站距此不遠。

我久久地站在橋上,望著他們,直到隊伍疏散才離開。

次日一早,我再次來到霽虹橋,從橋頭翻入墻內,沿著長有灌木的陡坡下至鐵道線。跟著這支出站的隊伍穿過橋洞。我跟一個中年男人邊走邊聊,他雙手插在袖管里,腳上蹬著一雙磨破的布鞋。一列火車從我們身邊駛過,隆隆的車輪聲碾碎彼此的話語。他告訴我,這些人多是來自遠近鄉鎮的農民,在農閑季節,一早進城打零工,晚上再坐火車回家。我問他進城做什么?他提高嗓門說:“力氣活啥都干!”

他們每天往返于城鄉之間,在工人與農民間變換身份。我決定在市區尋找他們的蹤影,用影像記錄下這群流動工人。

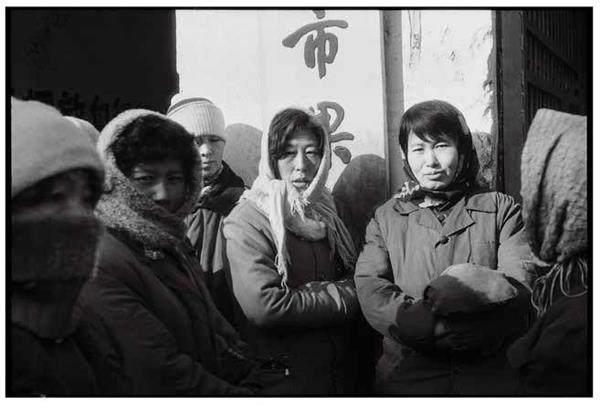

那年冬天,在道外區果品批發市場,我看見一群打零工的女人站在市場門前的牌匾下曬太陽,她們剛剛裝完一卡車蘋果。有的人穿著男式棉衣,有的在棉服外罩著藍大褂,一縷縷汗氣從她們的棉衣和圍巾內鉆出,在各自的頭頂蒸騰繚繞。豪橫的東北鄉音擲地有聲,粗野的玩笑總能化解一時疲憊。陽光耀眼,卻不溫暖,它無法穿透北方冬日徹骨的寒意,口鼻呼出的熱氣粘在睫毛和發梢上,凝結成霜,寒冬令她們瞬間變蒼老。

不知為什么,水果批發市場搬運果箱的活計都由女人擔當,鮮少見到男人 。或許水果太過嬌貴,只有力氣與心細兼具的女人才能勝任,至于笨手毛腳的男人,更適合搬磚卸煤、扛大件包裹之類的重體力活。不過搬運果箱也非常人能及,千萬不要小看這群女人,她們身單卻力不薄,每人一次搬運果箱的重量往往超過自身體重。

一輛農機三輪車停在她們面前,從車斗里又跳出幾個女人。現在,又多了新的競爭者。

多數商販運送貨物時,會把人力三輪車作為首選,沒有哪種運輸工具比人力三輪車更廉價了。一輛三輪車往往超載兩三倍,雇主有時還會坐在碼高的貨物上,車夫吃力地蹬著三輪車,即便使出渾身力氣,也只能以龜速行進。貨物倘若運往地勢較高的南崗區,總也繞不開那些長長的陡坡。

在通向坡頂的起點,另一群男人排著隊守候在路邊,每人手里拎著一根繩索,繩索的一端拴著一個鐵鉤。鐵鉤將牢牢地鉤在途經此地的人力車上,繩索則會緊緊勒在主人的半邊肩膀上。不論雇主還是車夫從不會拒絕他們,沒有他們搭手相助,人力車將寸步難行。這群男人有個集體綽號——拉小套的。“拉小套的”拉一次一元錢,這錢通常由車夫付,盡管他們同樣收入微薄。

騎自行車進城的粉刷工

1990年代初,在市中心秋林公司一帶,由人防工程改造的地下商業街相繼開業。商業街以批發流行服裝為主,貨源全部來自南方,托運包裹抵達后會卸在商業街入口附近,等待腳夫搬運。在商業街生意最好的十多年間,天天人流不息,日日財源廣進。

狹促的地下商業街總是混雜著脂粉味、盒飯味、皮革味和殘留在布料上的縫紉機機油味。正當顧客精挑細選、逛得興致盎然時,身后或迎面時常就會冷不防冒出伴有喘息聲的急吼:“借過!借過!借過——”沒等你從驚嚇中緩過神來,一個長著雙腳的碩大包裹便與你擦身而過,包裹在人流中快速沖出一道豁口,旋即重新合攏的人流將包裹淹沒。扛包人埋著頭,項背深陷在二三百斤的重負中,一滴滴汗水滾落在光潔的地磚上,隨后被一雙雙高跟鞋和皮鞋抹去。

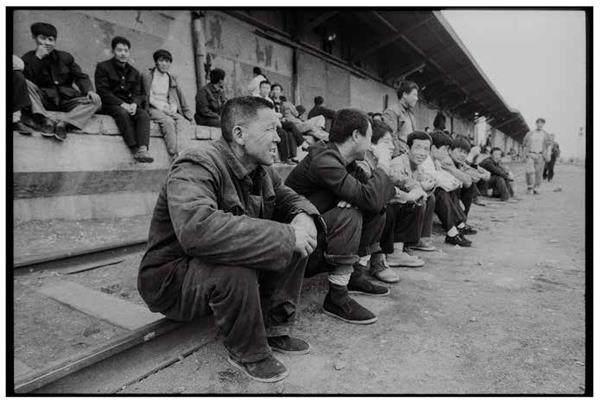

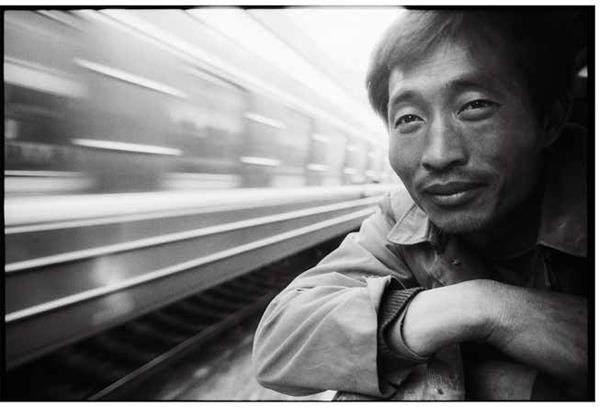

隔年秋天的一個傍晚,濱江站站臺前,一群打零工的男人坐在鐵軌上等火車,他們聊著一天的收入,嗡嗡的話語間彌漫著歡樂與失落。一列綠皮火車駛進站臺,火車剛一停穩,這群身強力壯的男人就蜂擁向車門。我用胳膊護著掛在胸前的相機,由于身體瘦弱,被他們擠出人群,可我足夠靈巧,我看到車廂連接處的爬梯,于是奔向那里,剛爬上兩節階梯,就讓人薅了下來。車窗內探出許多腦袋,接著是一陣哄笑聲 。面對乘務員的呵斥與盤問,我顯得既尷尬又狼狽。

我沒登上那列擁擠的火車,當火車徐徐開動時,掛在車門外的男人們紛紛爬上車頂,他們在金色夕陽中沖我招手,然后轉身,面朝鄉土,乘風而歸。我一個人站在鐵軌旁,望著火車遠去,那是我最后一次拍攝流動工人。

歲月流逝,我已記不起他們的姓名,也想不起他們來自哪里,但我不會忘記他們身上曾經釋放出的原始力量,那種強韌的力量可以扛起生活中的任何艱辛與困苦。

仲冬,走出火車站的務工者

果品批發市場,搬運果箱的女人

果品批發市場,等活的女人

坡道上,拉小套的男人

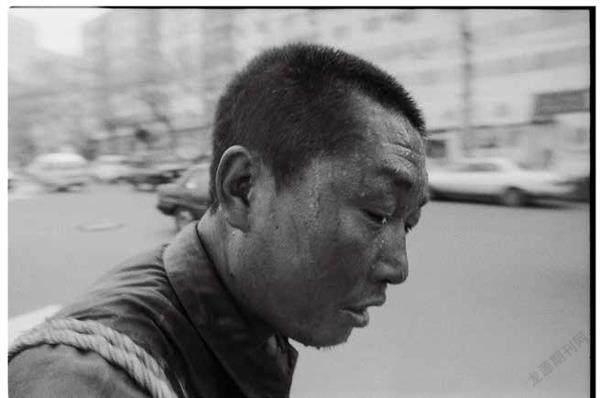

一個拉小套的,汗如雨下

立交橋下,等活的男人

擠上末班火車回家

傍晚,回家的男人