一次雷暴天氣中閃電和雷達回波的關系分析

李亞琴 李紫玉 冉田子

摘 要:利用安徽省閃電定位儀的數據資料和阜陽市多普勒雷達資料,對2018年5月16日發生在安徽阜陽、亳州地區的一次雷暴天氣過程的閃電演變和雷達回波特征進行了綜合分析。結果顯示,閃電過程中負閃頻數遠大于正閃頻數數,平均強度值正閃大于負閃。回波越強,閃電的頻數越高,閃電的強度也就越大,負閃的頻次和雷達回波強度45dBz以上的對應性更好,而正閃的頻次及強度和雷達回波強度55dBz以上的對應性更好。

關鍵詞:雷暴;雷達回波;閃電頻數;閃電強度

中圖分類號 P446 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2021)24-0119-02

閃電是伴隨強雷暴天氣過程而產生的,發生于大氣中的一種瞬時高電壓、大電流、強電磁輻射災害性天氣現象[1-2]。隨著我國社會經濟的發展和現代化水平的提高,特別是由于信息技術的快速發展,雷電災害的危害程度和造成的經濟損失及社會影響力越來越大[3],我國對雷電的預報預警也越發重視。李南等[4]對2001—2004年發生在安徽省的3次強降水天氣過程的閃電與雷達回波特征進行了相關性分析,發現閃電發生的集中位置與強回波位置一致。才奎志等[5]對2008年發生在遼寧西部的一次雷暴過程進行了雷達回波與閃電演變的綜合分析,得出大于45dBz的雷達回波與閃電具有良好的對應關系;楊超等[6-8]研究認為,地閃多發生于雷暴云中回波強度大于40dBz且回波強度梯度較大的區域。本文分析了阜陽地區一次強雷暴過程中的閃電演變,研究閃電的頻數與強度的相互關系以及雷達回波的特征,以期為雷電預警預報提供科學依據。

1 天氣背景與資料來源

2018年5月16日受前傾槽的影響,阜陽地區出現了雷暴大風、短時強降水和局地冰雹等強對流天氣,此次過程因大風折斷樹木砸倒房屋,致使1人受傷,搶救無效后死亡。9個鄉鎮遭受風雹災襲擊,并伴有10級左右大風,持續時間長達1h左右。16日08時到17日08時達到暴雨的有83個鄉鎮,大暴雨8個鄉鎮,出現8~9級大風有52個鄉鎮,直接經濟損失達2501.05萬元。本文選取雷達資料為阜陽雙偏振天氣雷達,是安徽省首部升級業務化應用的S波段雙偏振天氣雷達;選取的閃電資料為安徽省ADTD型閃電監測定位儀系統記錄的阜陽市雷電數據。

2 雷達回波強度的演變特征

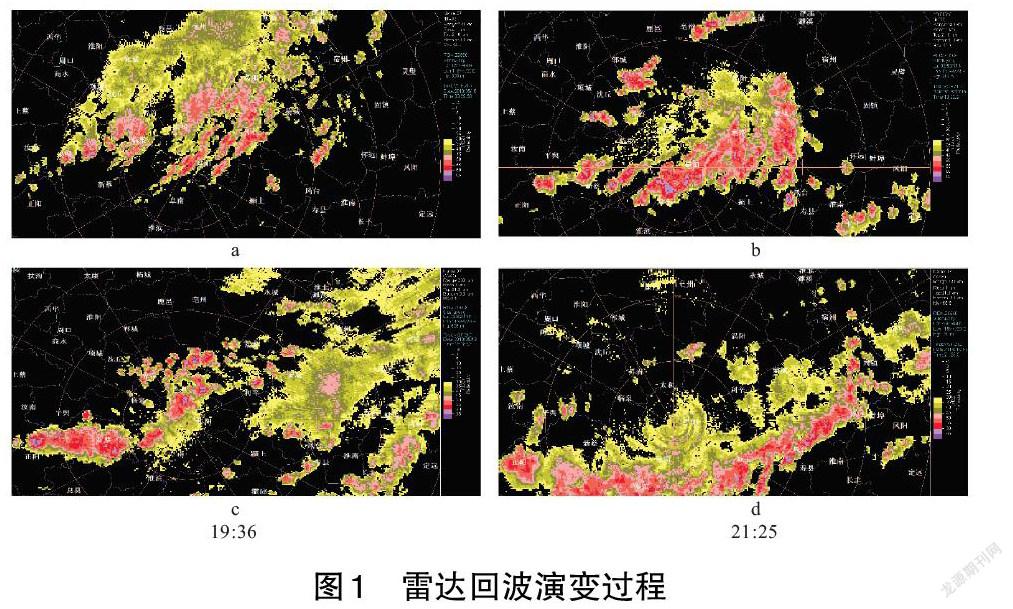

16日08時500hPa山東和河南交界有一低渦,低槽位于河南中南部到湖北一帶。850hPa切變線位于河南中北部,隨低渦東移過境,切變線南側西南風達到急流標準。08時阜陽站探空圖顯示不穩定能量CAPE為139J/kg,K指數達到41℃,說明有發生較強雷暴的可能。8時59分雷達圖(如圖1a)上顯示臨泉和阜陽市區均有散在回波,14時前后臨泉西部有對流回波生成,在東移過程中逐漸加強,在15時40分有陣風鋒掃過阜南,隨后觸發出對流,16時22分雷達圖(如圖1b)上顯示阜南縣和阜陽市區回波強度明顯增大,均在55dBz以上,17時成為超級單體風暴。隨著超級單體的發展加強,反射率不斷增大,達到67.5dBz。這一階段在阜南部分鄉鎮出現風雹。降雹之后超級單體最大反射率因子降至53.5dBz,并在東移過程中逐漸減弱。19時36分雷達圖(如圖1c)阜陽境內只剩零星回波,21時25分后阜陽境外正南方向又生成較強回波,強度達到45dBz以上,該過程于22時后逐漸減弱。

3 閃電活動特征分析

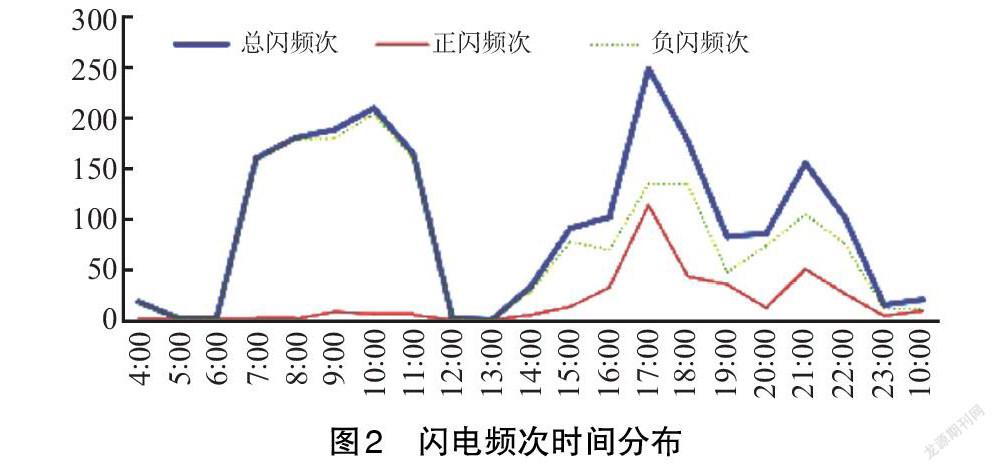

3.1 閃電頻次的變化 從整個雷暴過程分析,5月16日共發生閃電1224次,其中正閃366次、負閃858次,負閃遠多于正閃。7—11時負閃頻次一直在150~200次/h,如圖2所示,正閃幾乎為0,對應雷達圖上回波顯示為散在回波,強度均在45dBz以上,11—13時無閃電,雷達圖上均為弱回波,強度在40dBz以下,16—18時總閃頻次突然增加,2h共計524次,正閃和負閃頻次相差不大,這也是1d之內正負閃電頻次最接近的時段,而雷達圖上顯示回波強度明顯增大,均在55dBz以上,最大達到67.5dBz。之后閃電頻次緩慢減少,雷達圖顯示回波強度逐漸減弱,21—22時總閃頻次又有一個小高峰的出現,雷達圖上顯示回波強度在45dBz以上,之后閃電頻次迅速下降,雷達圖上顯示回波強度降到35dBz以下,后逐漸消失。

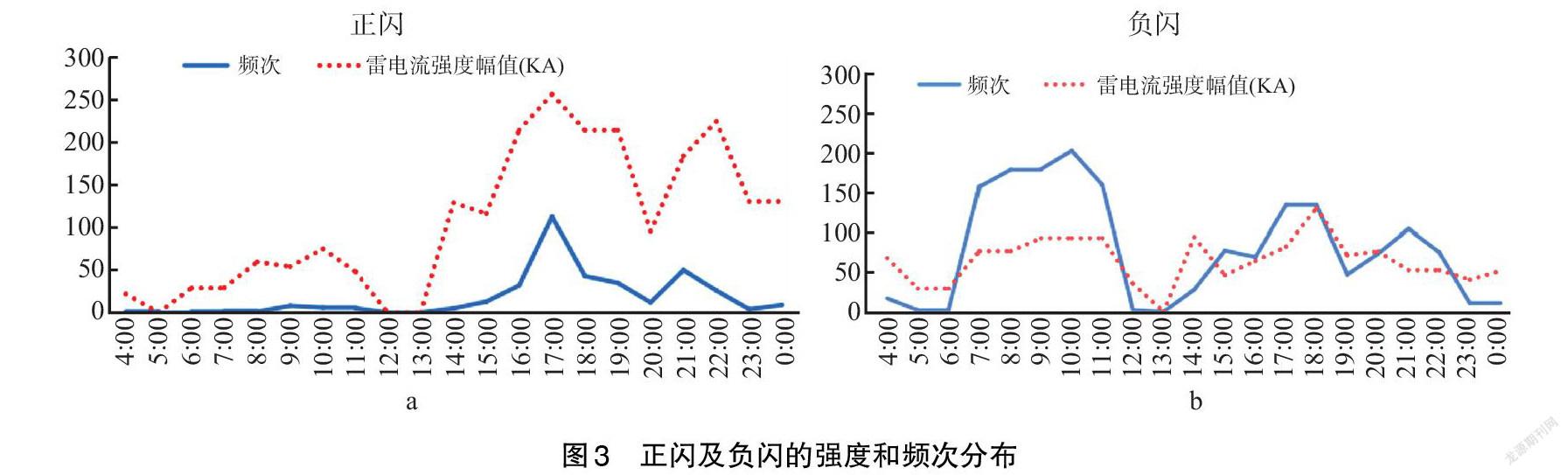

3.2 閃電強度的變化 5月16日整個過程正閃強度平均值為65.12KA,大于負閃強度的平均值26.68KA。從圖3a可以看出,正閃在14時前強度一直不大,16—19時強度增大,最大為257.18KA,出現在16時24分,后減小21時到22時又有小幅增加,后逐漸減小。同時頻次和強度也有很好的對應關系。負閃在14時前強度基本在50~100KA(如圖3b),16—19時強度雖然有所增加,最大強度為130.12KA,出現在17時27分,但總體變化卻不大,而頻次與其對應性相比正閃較差。

4 結論

本次雷電過程是受前傾槽影響,在阜陽及周邊地區發展到消亡的,雖然過程長,但閃電集中發生的時間為16—18時,由雷達回波和閃電數據綜合分析得出:

(1)整個閃電過程中,負閃頻次占70%左右,正閃主要集中出現在雷達回波強度最大的16—18時,而正閃強度的平均值和最大值卻大于負閃。

(2)整個閃電過程中,總閃電頻次超過100次/h的時間段內,雷達回波強度均在45dBz以上,在閃電最為集中的1—18時,雷達回波強度均在55dBz以上,說明雷達回波強度越強,閃電頻次就越高,負閃的頻次和雷達回波強度45dBz以上的對應性更好,而正閃的頻次和雷達回波強度55dBz以上的對應性更好。正閃的強度在雷達回波強度是55dBz以上時會明顯增大。負閃則不明顯,說明正閃的強度和雷達回波強度55dBz以上的對應性更好。

參考文獻

[1]許小峰.雷電災害與監測預報[J].氣象,2004,30(12):17-21.

[2]陳渭民.雷電學原理[M].北京:氣象出版社,2006:149-155.

[3]馬芳,張騰飛,尹麗云.云南中部一次雷暴過程的多普勒雷達和電場特征分析[J].云南大學學報(自然科學版),2011,33(S1):8-12

[4]李南,魏鳴,姚葉青.安徽閃電與雷達資料的相關分析以及機理初探[J].熱帶氣象學報,2006,22(3):265-272.

[5]才奎志,孫曉巍.一次雷暴過程中閃電演變和雷達回波特征的綜合分析[J].第26屆中國氣象學會年會論文集,2009.

[6]楊超,肖穩安,馮民學,等,強對流天氣雷達回波與閃電特征的個例分析[J].氣象科技,2009,29(3):403-407

[7]夏文梅,徐芬,慕熙昱,等.一次夏季雷暴天氣過程中閃電活動特征分析[J].氣象科學,2011,31(5):652-658.

[8]劉冬霞,郄秀書.馮桂力,等.華北一次強對流天氣系統的地閃時空演變特征分析[J].高原氣象,2008,27(2):358-364.

(責編:張宏民)