民國時期的北京書風·金城

文/鄒典飛

金城像

金城(1878——1926),名紹城,字鞏伯,一字拱北,號北樓,又號藕湖,浙江歸安人(今屬湖州市)。自幼嗜畫,兼工書法、篆刻及古文辭,曾留學英國習法律,獲法學博士。歸國后任上海會審公廨襄讞委員。曾奉法部命充任美國萬國監獄改良會代表,并赴歐洲考察監獄制度。民國以后,任北洋政府內務部僉事、眾議院議員、國務院秘書、蒙藏院參事等職。曾參與籌設古物陳列所。1920年,與周肇祥等人籌辦創辦中國畫學研究會,并籌設中日繪畫聯合畫展。1926年,金城去世,其子金開藩與金城弟子多人繼承遺志,于同年冬成立湖社畫會,創辦《湖社月刊》,刊載了金城遺作《藕廬詩草》《北樓論畫》等多種。

金城是清末民初享譽京城的畫家、書法家、篆刻家、金石收藏家和鑒賞家,中國畫學研究會、湖社畫會的早期創立者。他世居浙江歸安,自幼聰穎,嗜丹青,書畫、金石、篆刻無一不精。且據時人記,金城作畫無師承,幼時常借古人卷冊臨摹,頗有亂真之能,所作深得古人旨趣。

談到金城的藝術成就自然離不開其早年家庭的影響。金城的祖父金桐經商致富,據樊恭煦撰《皇清誥封奉直大夫中書科中書加四級國學生竹庭金公暨元配馮宜人墓志銘》中記:“公諱桐,湖州歸安人……少好讀書,家貧不能具修脯,遂棄而學賈。客游滬瀆,值中外通商,番舶云集,公諳習各國語言文字,經紀有方,要以誠信為洋商所欽服,又智足以擴其業,廣取而節用,薄己而厚人,所獲貲財壹以濟物為務。”①

金城之父金燾早年應舉業,官至中書科中書。據陳寶琛撰《清授奉直大夫晉封通奉大夫大理院推事加五級中書科中書金君墓志銘》中記:“君金氏,諱燾,字辰三,號沁園,浙江歸安人……幼秉庭訓,劬學強識,窺涉宏博。年十六,補郡學生。逾冠,出就縉云訓導。滿歲,至京師。光緒七年,為中書科中書。是時海內無事,士大夫尚文采,多所鑒拔,君聲譽藉甚,旋以親老乞歸不出……君灼于時變,知舉子業不足為,則盡遣子女游學歐美。學成,挈之為環瀛之游。夙覽海國譯書而絜其政俗術藝,至是悉證之于所見……故諸子中惟紹城應大理之辟,書畫篆刻王公爭引重……”②

通過以上二則史料可知,金城之祖金桐為商賈,但重視文教,曾周游于東南諸省,視野較尋常商人寬闊。其子金燾并未繼承父業,而是走科舉正途,他擅書畫,富收藏③,且其人亦不迂腐,當金燾感于國事蜩螗,“知舉子業不足為,則盡遣子女游學歐美”④,可見他眼界不凡,也正是基于此,金城留學于海外,成為早期留學歐洲的士子,為他之后的發展奠定了基礎。

留學英國期間,金城課余堅持作畫,并流連于美術院及博物館。畢業歸國途中,他還曾赴美國、法國考察法制及美術,飽覽了兩地的山川古跡,視野大開。歸國后金城從政,曾任上海會審公廨襄讞委員。據唐文治記,金城在京城藝界展露頭角于“官京曹時,退食之暇與王公親貴名流碩彥研求書畫、琢刻、考古、詞章之學,聞望日隆。所著有若《藕廬香草》,有若《北堂說畫》。藉然有‘北金南顧’之稱。宣統時,藉御賜以‘模山范水’匾額、‘受天百錄’春條,以繪事而邀殊榮,洵異數也”⑤。故此可知金城于清末即因工繪事名重京城,他還因此得到過遜帝溥儀的褒獎和賞賜。

目前關于金城的研究主要集中在他的繪畫和交游上,專門談及其書法篆刻者不多。據筆者統計,目前略全面談及金城書法篆刻的論文有林拯民撰《金城的繪畫篆刻藝術》⑥,鄭漢印、孫曉濤撰《清末“法學博士”金城及其書畫篆刻藝術》⑦。學術專著中提及金城書法篆刻的有馬國權著《近代印人傳》⑧、孫洵著《民國篆刻藝術》⑨、王北岳著《印林見聞錄》⑩等。

客觀來講,金城的書法和篆刻功力極深,尤其是他的篆刻在繼承前賢的基礎之上,形成了一種復古面貌。筆者曾見《金拱北印存》鈐印本,內頁鈐有“吳興金坊珍藏印”,無題跋。金坊即金紹坊(金西崖?),金城胞弟,現代刻竹名家。據筆者推斷《金拱北印存》很有可能為金城贈予其弟,其中收錄有金城篆刻自用印及其為溥儀、梁鼎芬、曾科進、張弧、劉棣蔚、張煜保、嚴琥、張伯英、陳緣督、陳寶琛、袁思古、朱益藩、屈映光、陳道源、貫一等刻印二十九方,其中部分附有邊款。邊款附紀年者均為戊午年(1918),從收錄的印章來看,受印者許多均于民初寓居京城,亦包括遜帝溥儀和諸多遺老遺民。目前可確知的金城為溥儀治印有四方(“無逸齋”“宣統御筆”兩方、“用筆在心”),其中三方邊款均為“臣金紹城恭刊”(“宣統御筆”朱文印邊款:“臣金紹城敬篆”)。另據金城之甥袁榮法撰《金北樓先生家傳》中追憶:“(金城)先生素工書,善治印,尤擅六法,顧未嘗有所師承,而無往不契于古。宣統初,嘗被旨治寶璽,并進所為畫,大荷褒飾,非常遇也。”?筆者認為此四印很可能即為袁氏提及的“嘗被旨治寶璽”之“寶璽”,可見金城篆刻在京城藝壇的影響。

筆者結合所見及諸多研究的成果,總結金城篆刻:他最初受鄉賢影響,從“西泠八家”入手,曾參考皖派篆刻及漢官印、私印,進而取法趙之謙,進京后廣泛涉獵古代璽印。而據前文袁榮法記,金城“顧未嘗有所師承”來看,金氏在篆刻上很可能未專門拜過老師,屬無師自通,但亦不排除他曾轉益多師。

為陳師曾《北京風俗圖》題『風采宣南』

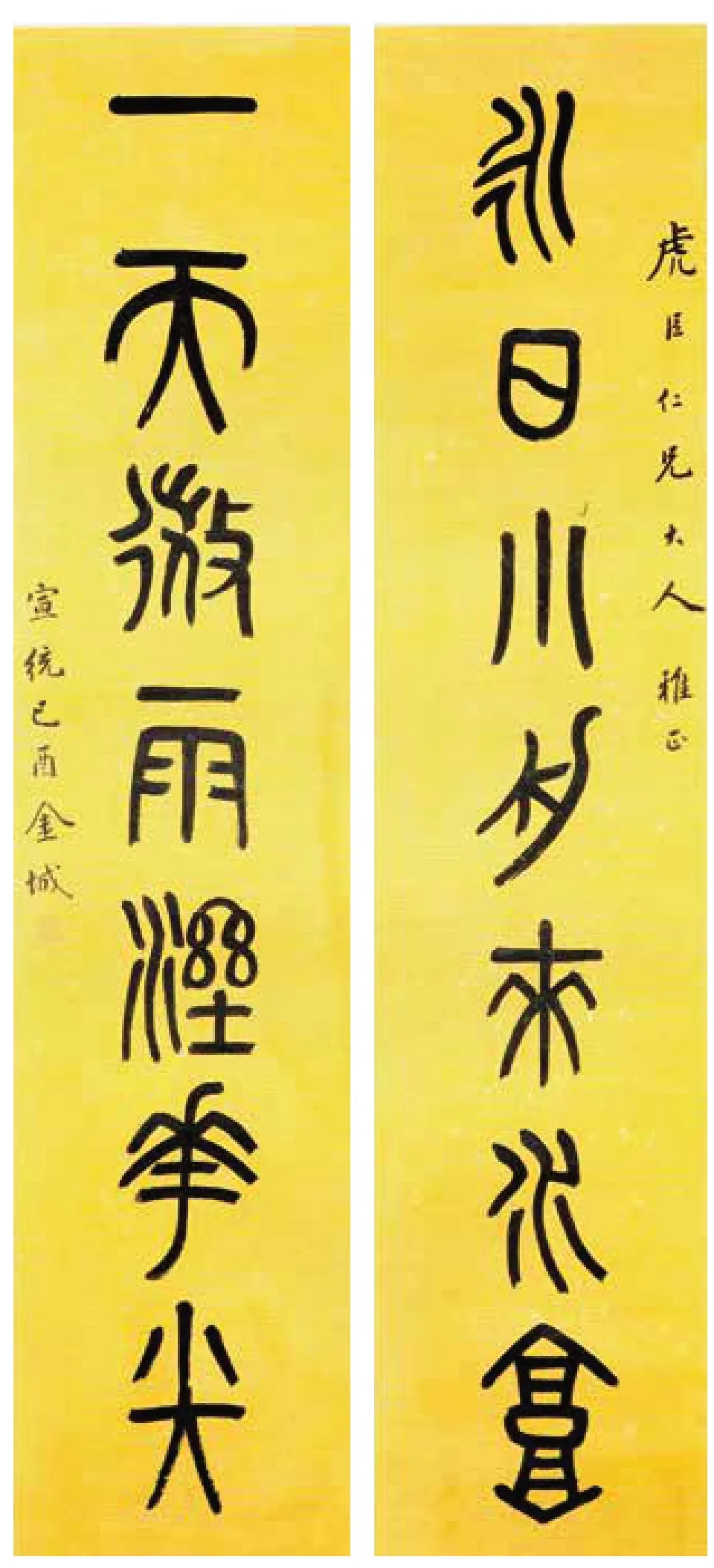

篆書七言聯

筆者在翻閱金城篆刻資料時還發現,存世有限的金氏篆刻中附邊款者很多均記“仿”某家或某種風格,這亦契合了陳師曾評金氏篆刻“縱橫各家、無所不可”?的說法,且金城在書法、繪畫、詩詞上“仿”的痕跡也十分明顯,如正面理解即為“師古”,全面學習古人。金城篆刻仿的范圍很廣,林拯民撰《金城的繪畫篆刻藝術》中提到的“治印取法廣泛而風格多樣,有仿三代文字、仿秦印、仿漢印、仿松雪翁法、仿完白山人法等多種,其中尤以仿漢印居多。仿漢印有:仿漢官印、仿漢封泥、仿漢碑額、仿漢鑄印、仿漢洗文、仿漢蠻夷印等多種,取法漢印,用功最深”?,亦是一佐證。

金城治印重“仿”,他除嘗試師法“西泠八家”印風、“皖派”印風、“趙之謙印風”“漢印”外,基本上囊括了金城當時能見的眾多印學資料。他積極利用這些資料,進行著更為廣泛的“印外求印”,但其并未借鑒于清至民國時期涌現出的各大新篆刻流派,因此金氏篆刻以“仿”來實現“復古”,最終形成了一種純粹的復古印風。據陳師曾記金城寓居京城后逐漸忙于繪事,治印量下降,他對篆刻的理解亦停留于“師古”的層面,這也正契合了王北岳先生曾提出的金城“篆刻為其余事”?的說法。故此來看,金城不以印人自居,對于篆刻的重視顯然不及其繪畫。

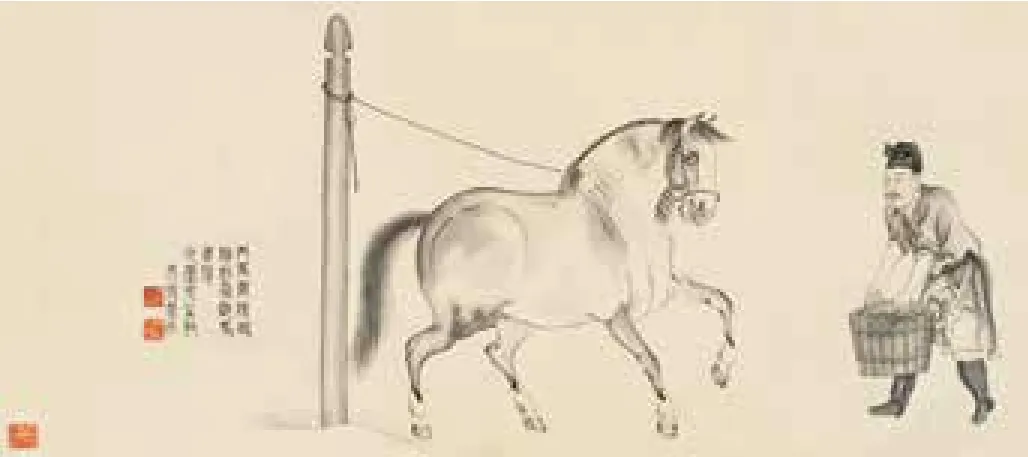

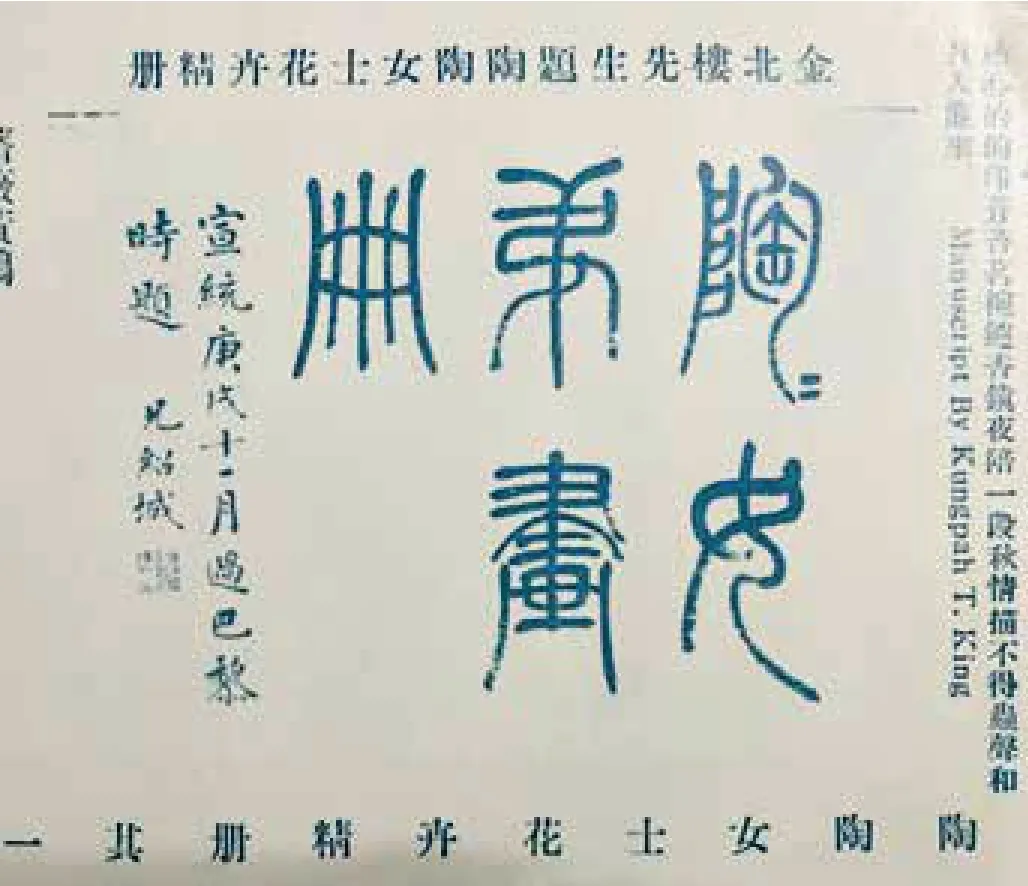

金城的書法與篆刻似乎聯系不大。從整體來看,他的篆書較為常見,脈絡十分清晰,師法應從皖派鄧石如、吳讓之入手,后習《石鼓文》;其行書、草書標榜“二王”;隸書取法《禮器碑》。筆者目前所見其篆書作品有篆書七言聯?、題《陶陶女士花卉精冊》?、為陳師曾《北京風俗圖》?題“風采宣南”、篆書題《臨趙子昂飲馬圖》?等。金城篆書七言聯“永日小舟來水城,一天微雨濕畫尖”,創作時間約為1909年,此聯有很強的《石鼓文》意味,用筆剛勁挺拔,布局舒朗自然,上聯之“城”字徑取金文,整體大小篆混合。金城題《陶陶女士花卉精冊》,載于《湖社月刊》,落款為“宣統庚戌十一月過巴黎時題,兄紹城”。“陶陶”為金城胞妹金章?。此作能明顯看出金城標榜皖派篆書,其中一些細微的變化似缶老,整體創作屬小篆范疇。金城為陳師曾《北京風俗圖》篆書題“風采宣南”,創作年代在1915年左右,此作則是追摹吳讓之篆書,整體痩勁,字勢長方,提按變化巧妙。“風”字帶有強烈的皖派篆書風格,“采”字將“爪”埋于“木”部之內,匠心獨具。“宣”字篆法也很有特點,但并未遵從說文,而鄧石如亦有此種篆法,鄧很可能取自大篆。金城《臨趙子昂飲馬圖》題字創作于1916年,為小字篆書,此時金城38歲,風格與清人常見篆書題跋近似,亦源出皖派,書寫得隨意自然。故此,金城篆書起始于鄧、吳,止步于《石鼓文》,對吳昌碩書法有所借鑒,篆書創作不逾小篆范疇。此外,筆者未曾見金氏追摹趙之謙篆書及金文大篆的作品。因此,金城篆刻的發展受其篆書的制約,很難在治印中體現出“筆意”和“金石味”,未能踐行“書從印入”“印從書處”的創作理念。

1926年,金城逝世,時年未足五十歲。對于這樣一位才華橫溢的藝術家來說,是極為可惜的,加之金城在藝壇的特殊地位,故而他的書法和篆刻更加值得研究。金城的書法篆刻如同其繪畫詩詞一樣,擅長臨仿,秉承著傳統的“復古”思路,這與一些金石書法篆刻家的創作思路相近,他以摹古為能事,以入古為追求,保持著一種純粹的古風,這種審美深度契合了傳統士人群體的需要,同時金城的作品也是初學者較佳的臨摹范本,因此其書法篆刻即使在今日看來也是有著重要的研究和參考價值。

題《臨趙子昂飲馬圖》

題《陶陶女士花卉精冊》

注釋

①金紹城著《十八國游歷日記·十五國審判監獄調查記·藕廬詩草》,243頁,鳳凰出版社,2017年。

②《茹經堂文集》二編卷六,同上書,245頁。

③胡豈凡撰《愛國畫家金拱北》,《金北樓先生畫集》,同上書,267頁。

④同2。

⑤唐文治撰《金君鞏伯墓志銘》,《茹經堂文集》三編卷八,同上書,2527頁。

⑥林拯民撰《金城的繪畫篆刻藝術》,《歷史教學問題》,2004年第3期,86——87頁。

⑦鄭漢印、孫曉濤撰《清末“法學博士”金城及其書畫篆刻藝術》,《榆林學院學報》,2015年9月第25卷第5期,128——131頁。

⑧馬國權著《近代印人傳》,113——115頁,上海書畫出版社,1998年。

⑨孫洵著《民國篆刻藝術》,56——57頁,江蘇美術出版社,1994年。

⑩王北岳著《印林見聞錄》,麋研筆墨,2002年版,133——134頁。

?金西厓(1890——1979)名紹坊,字季言,號西厓。浙江歸安人(今屬湖州市),現代刻竹名家,書畫家,早年學土木工程,畢業于圣芳濟學院,后任建筑師。從其兄金紹城(金城)學畫刻印。竹刻學自仲兄金紹堂(東溪),善刻留青小臂擱。竹藝精湛,刀法流暢、渾厚、生動。上海、北京、天津各大扇莊為其代收刻件。曾先后刊行《可讀廬竹刻拓本》《竹素風流》。自著《刻竹小言》《西厓刻竹》《竹刻藝術》等。參考徐昌酩、《上海文化藝術志》編纂委員會、《上海美術志》編纂委員會編《上海美術志》,419頁,上海書畫出版社,2004年。

?《近代中國史料叢刊續編》第廿一輯,金紹城著《十八國游歷日記·十五國審判監獄調查記·藕廬詩草》,255頁,鳳凰出版社,2017年。

?馬國權著《近代印人傳》,115頁,上海書畫出版社,1998年。

?林拯民撰《金城的繪畫篆刻藝術》,《歷史教學問題》,2004年第3期,87頁。

?王北岳著《印林見聞錄》,134頁,麋研筆墨,2002年。

?此件作品收錄于北京市書法家協會編《二十世紀京華名人遺墨》,知識出版社,2002年。

?天津古籍出版社編《湖社月刊》第五十四冊,885頁,天津古籍出版社,2005年。

?現藏中國美術館。

?現藏榮寶齋。

?金章(1884——1939)號陶陶,亦稱陶陶女史,別號紫君,浙江吳興人。金城三妹,自幼從長兄金城習畫,翎毛花卉無所不工,尤善畫魚藻。工詩詞,精楷書。1902年隨兄長留學英國,習西洋美術。1909年遠嫁北京,適閩縣王繼曾。婚后隨夫出使巴黎,畫藝大進。1920年,金城在北京組織成立中國畫學研究會,金章任評議,曾撰《濠梁知樂集》。