尋找漢碑的足跡

文/李欣宇

永不落幕的經典——漢碑篇

文字的發明和使用,是人類社會文明進步的重要里程碑,從此人類的歷史和社會發展成果都能夠以文字進行記述,使之萬古流芳。書法是中華文明特有的藝術門類,而漢碑貫穿了我國隸書產生、發展、演化的全過程,其中不乏精彩的篆書之作,是眾多文物古跡中一顆璀璨的明珠。

從某種意義上講,古代碑石已經起到了當時面向社會的免費“圖書館”的功效,既記載保存文獻史料,又傳播書法藝術,文以碑載,碑以文揚。漢代碑刻流傳至今較多,碑刻摩崖遍及大江南北,以泰山諸刻、孔廟諸碑、蔡邕寫經、褒斜摩崖最具代表。

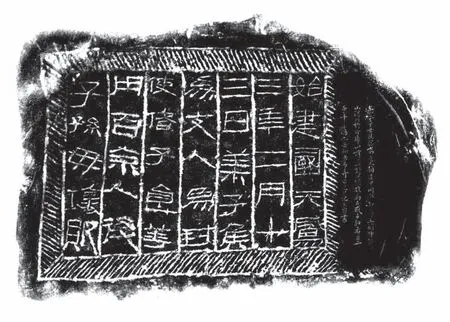

中國文字源遠流長數千年,商周秦漢時已有金文、陶文,而真正將文字廣播于大眾的鼎盛時期是從漢代開始。漢代是中國文字、文學、哲學全面成熟的時期,從朝庭到地方,能識字的人都在研習儒家經書。為了不使偽經流世,強調儒家正統學說,東漢靈帝下詔刻經,《后漢書·蔡邕列傳》:“熹平四年……奏求正定六經文字。靈帝許之,邕乃自書丹于碑,使工鐫刻立于太學門外。于是后儒晚學,咸取正焉。”這就是著名的漢《熹平石經》,毋庸置疑,這是官方大規模刻石的最早記載。時至今日,石經早已無存,能夠看到的斷章殘塊若片麟星鳳,只可管中窺豹,領略當年石經的風采。

葉昌熾著《語石》說:“凡刻石之文皆謂之碑,當自漢以后始。”從歷史記載以及現存實物可以看出,刻碑紀事的風氣在東漢才逐漸興盛起來。西漢時期碑刻甚少,東漢時期教化之風漫延,厚葬之風濃厚,豐碑大碣順勢而起,今所謂漢碑者大多刻立于東漢時期。

漢代人為從長安順利通過秦嶺進入巴蜀之中,在漢江沿岸修鑿了一條開通褒斜地區的棧道。經歷代修繕加固,棧道兩邊的崖壁上鑿刻了不少宏辭高文,最有名的被稱為“漢魏石門十三品”。其中《石門頌》《鄐君開通褒斜道》《楊淮表紀》是漢代摩崖石刻文字中的精華。西安碑林,是歷史悠久的中國古代書法藝術寶庫,碑林內所存漢碑獨樹一幟,東漢《曹全碑》是隸書中幽美婉約的代表,堪稱學習漢代隸書的楷模。《倉頡廟碑》《仙人唐公房碑》《華岳廟武都太守殘石》皆為漢代碑刻中的名品。

熹平殘碑

萊子侯刻石

山東地區尊儒尊孔,重視禮教,曲阜孔廟中林立的漢碑眾多,天下聞名。西漢宣帝五鳳二年《魯孝王刻石》即出土于孔廟,著名的孔廟三碑《禮器碑》《乙瑛碑》《史晨碑》更是響譽中國書法史。泰山岱廟現存的《張遷碑》,是中國書法中隸書壯美強雄的典范。濟寧地區漢代經學繁榮,儒生士紳官僚地主大多重義崇禮,樹碑之風不絕,因而存有豐富的漢代碑刻,著名的有《鄭固碑》《景君碑》《魯峻碑》《武榮碑》等,嘉祥武氏祠漢畫像群名冠海內,可謂漢代石刻中的皇皇巨制,“天下漢碑半山東,山東漢碑半濟寧”之說名不虛傳。

河南是漢碑的又一重地,如著名的《嵩山三闕》、偃師的《袁安碑》《袁敞碑》是研究漢代篆書的不二法門;鄢陵的《尹宙碑》、南陽的《張景碑》《李孟初碑》等皆為漢碑重器。

除此之外,各地也均有漢代祀神頌德、通衢紀功等活動所刻立的碑石出土存世,如新疆的《劉平國治路頌》《裴岑紀功碑》、云南的《孟孝琚碑》、江蘇的《校官碑》、甘肅成縣的《西峽頌》、河北元氏的《祀三公山碑》等,這些都是漢碑中的佼佼者。

令人遺憾的是,一些著名的漢碑再也難睹芳容,如青海的《趙寬碑》因火災僅存碗口大小殘塊;河北的《封龍山頌》因燒石灰而毀盡化為粉塵,所幸有拓本留傳至今,讓人撫紙念碑,依稀遙想。

浙江杭州文化傳承厚重,金石活動之風百余年興盛不衰,被譽為“浙東第一碑”的《三老諱字忌日記》即立于孤山西泠印社石室,成為鎮社之寶。杭州谷田美術館,致力弘揚傳統文化,以重開金石文化新風為己任,聯合陜西收藏家協會古籍碑帖專業委員會等單位,在全國范圍內廣征碑帖藏品,得到了全國眾多碑帖收藏家的一致響應,策劃推出“永不落幕的經典”系列展覽,在2019年成功舉辦“石刻篆書篇”后,2020年又隆重推出“永不落幕的經典——漢碑篇”特展,相信可以讓參觀者通過這些漢碑拓本,近距離感知漢代書法的魅力所在,提升對金石拓片及書法藝術的認識和修養。

此展共推出65件(套)作品均為舊拓整幅,雖有種種原因一些名品漢碑缺席,但籌備組盡可能把展覽做到“集中突出”和“雖缺猶精”,亦稱得上蔚為大觀,基本上綻放出漢碑全貌。此次活動是近些年來一次大型的漢碑集體亮相,其意義影響深遠,對于廣大碑帖愛好者無疑是一次研究學習的福音。

何君閣道碑

朝侯小子殘碑

收藏這些舊拓本,是繼承傳統;集中展示出來,是宣傳推廣。但如何讓更多人去認識它,產生興趣并傳承下去,發揮它們在新時代的文化價值,可能正是當代社會文化需求的創新所在。雖然這是一件很不容易的事情,但恰恰就是我們未來要堅持的方向。讓我們通過這些拓本,去尋找漢碑的足跡,知行合一,別停下已經邁開的腳步。