流域水電開發與自然保護地的關系研究及建議

崔 磊,顧洪賓,熊 鷹,李 敏

(水電水利規劃設計總院,北京 100120)

0 前 言

新中國成立70年來,尤其是近20年我國水電建設快速發展,在勘測、設計、施工、管理等方面都走到了世界前列。1949年底,我國水電裝機容量僅36萬kW,截至2019年底已近3.6億kW,70年間,裝機容量增長了1 000倍。水電開發建設不僅給國內帶來了綠色可持續電力,還通過積累的強大技術實力,成為國家“一帶一路”戰略走向國際的名片。目前,我國企業參與的已建在建海外水電站約320座、總裝機容量超過8 000萬kW,占海外水電站工程總量的七成以上。

自20世紀70年代起,我國水電生態環境保護工作拉開序幕[1]。20世紀90年代國家陸續頒布了自然保護條例和風景名勝區條例。這對流域水電開發提出了避讓和保護的要求,尤其是黨的十八大提出了“生態文明建設”理念,十九大確立了“美麗中國”目標,期間“長江大保護”和“黃河流域生態保護和高質量發展”戰略的確立對開發和保護生態環境的協調共生提出了更高的要求。水電建設根據國家要求,主動加大生態保護投入,在以長江流域為首的流域水電建設過程中落實各類保護措施[2],通過棲息地修復、過魚通道修復、水土保持修復等手段改善了水電站所在區域的生態環境。

近些年來,國家陸續啟動了國土空間規劃和自然保護地體系建設工作。在這一背景下,我們有必要梳理研究我國后續水電資源開發可能涉及到的自然保護地的相關情況,分析研究相關問題,將涉及保護地的流域水電項目梳理分類,提出相關協調建議,以為后續國家“十四五”期間國土空間規劃、自然保護地專項規劃、水電專項規劃的編制提供技術參考。

1 我國流域水電開發現況

我國地域遼闊,河流眾多,蘊藏著豐富的水力資源。長江、黃河、珠江、瀾滄江、怒江等大江大河徑流充沛,落差巨大,是我國重要的水力資源和能源基地。根據2019年6月發布的《中國可再生能源發展報告2018》[3],我國100 kW以上的水電站技術可開發裝機容量6.87億kW,年發電量可達3.02萬億kW·h。

據全國電力工業統計快報[4],截至2019年底,我國水電總裝機容量達到35 640萬kW,水電裝機容量占全國發電總裝機容量的17.7%。其中,已建常規水電裝機技術開發比例為47.5%。我國常規水電在建裝機容量約5 400萬kW,常規水電已、在建裝機總量占技術開發比例約為55.3%。與歐美發達國家相比,我國水電開發還有一定發展潛力。尤其是西藏自治區,至2019年底已、在建水電站裝機僅占該區技術可開發量的3.2%,未來水電發展潛力巨大。現階段,我國金沙江、瀾滄江、雅礱江、大渡河等主要水電基地已納入規劃待開發的水電站約200座,裝機容量超過2億kW。

2 我國自然保護地概況

自然保護地是指各類以自然特征為主的保護區的統稱[5],是全球大多數國家和國際生物多樣性保護戰略的核心部分,受到各國政府和生物多樣性公約等國際機構的重視[6]。我國自1956年建立第一個自然保護區廣東鼎湖山自然保護區起,經過60多年的努力,已建立以自然保護區為主,輔以風景名勝區、森林公園、地質公園、水產種質資源保護區、水利風景區等各級各類自然保護地達1.18萬處。其數量大、類型豐富、功能多樣,在保護生物多樣性、保存自然遺產、改善生態環境質量和維護國家生態安全等方面發揮了重要作用。但由于我國原來沒有統一的自然保護地分類體系,且由多個行政主管部門分別管理,各類別的自然保護地存在空間布局重疊,邊界不明確,保護與發展矛盾突出等諸多問題。

2019年6月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于建立以國家公園為主體的自然保護地體系的指導意見》中要求,科學劃定自然保護地類型,按照自然生態系統原真性、整體性、系統性及其內在規律,依據管理目標與效能并借鑒國際經驗,將自然保護地按生態價值和保護強度高低依次分為國家公園、自然保護區及自然公園三大類型,規劃到2020年構建統一的自然保護地分類分級管理體制,到2025年初步建成以國家公園為主體、自然保護區為基礎、各類自然公園為補充的自然保護地體系,到2035年全面建成中國特色自然保護地體系。

現階段,我國國家公園的劃定工作剛開始試點,以國家公園為主體的自然保護地體系尚待建立。目前,我國仍以自然保護區為自然保護地的主要類型。本文將對水電涉及的自然保護地分為自然保護區和其他自然保護地(風景名勝區、森林公園、地質公園、水產種質資源保護區、水利風景區等)2類進行分析研究。

3 流域水電資源與自然保護地關系分析

3.1 流域水電資源涉及自然保護地數量分析

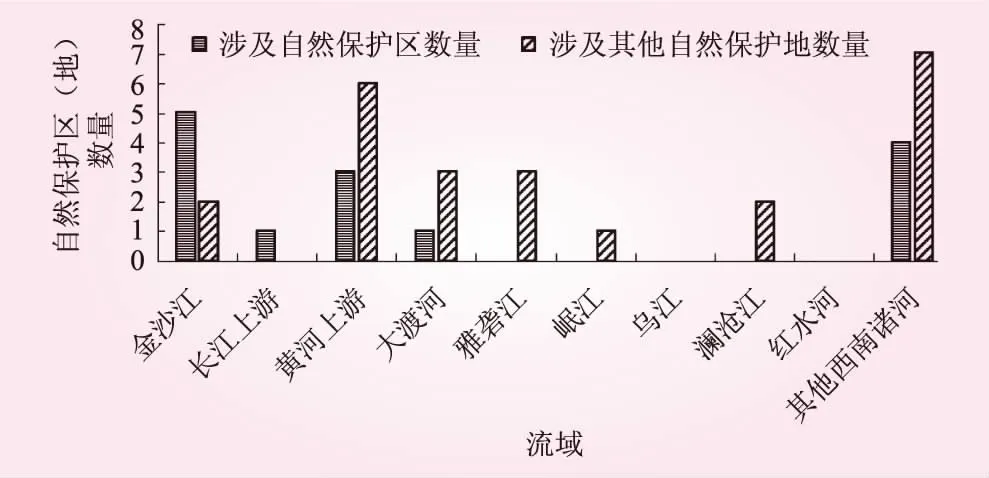

本文統計了我國金沙江、長江上游、黃河上游、大渡河、雅礱江、岷江、烏江、瀾滄江、紅水河和其他西南諸河等10處流域水電基地待開發的水電資源項目,對項目涉及的自然保護地分為自然保護區和其他自然保護地兩類進行了初步統計、分析和研究。據現有資料分析,10處流域水電基地110個待開發水電項目共涉及38處不同的自然保護地,其中涉及14處自然保護區和24處其他自然保護地。從各流域分析,除烏江、紅水河外,其他8處流域水電基地均涉及自然保護地。其中,金沙江、長江上游、黃河上游、大渡河和其他西南諸河5處流域水電基地涉及了自然保護區。具體見圖1。

圖1 流域水電資源涉及自然保護地統計

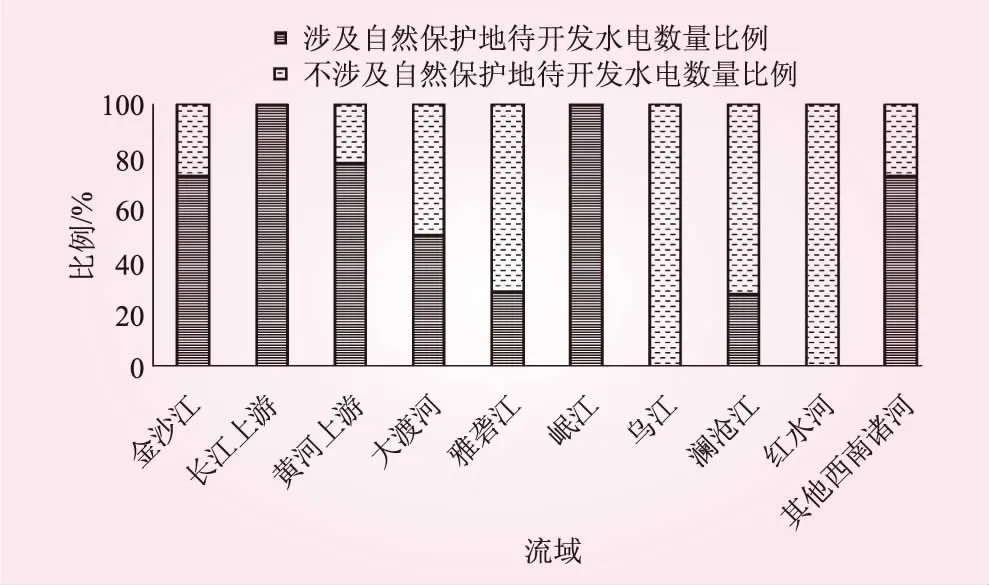

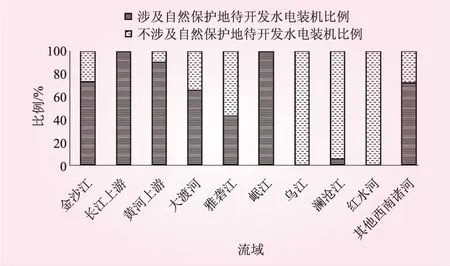

3.2 涉及自然保護地的水電資源數量和裝機比例分析

據現有資料分析,除烏江和紅水河外,其余10處流域水電基地待開發項目均不同程度地涉及自然保護地,金沙江、長江上游、黃河上游、大渡河、岷江和其他西南諸河涉及自然保護地的水電資源數量和裝機容量比例均超過50%。其中,金沙江、黃河上游和其他西南諸河涉及自然保護地的水電資源數量和裝機容量比例超過70%;長江上游、岷江的水電資源數量和裝機容量全部涉及自然保護地(見圖2、3)。

圖2 各流域涉及自然保護地的待開發水電資源數量占比

圖3 各流域涉及自然保護地的水電裝機容量占比

4 問題分析

4.1 不同流域水電資源涉及自然保護地情況不同

資料分析顯示,10處流域的待開發水電資源涉及自然保護地的數量和裝機占比區別較大。烏江和紅水河流域均不涉及自然保護地,雅礱江和瀾滄江涉及自然保護地的水電數量不超過30%、裝機容量不超過50%,金沙江、黃河上游、大渡河和其他西南諸河涉及自然保護地水電數量和裝機容量超過50%,長江上游和岷江待開發的水電全部涉及自然保護地。今后水電規劃及開發過程中需根據不同流域水電資源涉及自然保護地的情況區分對待。

4.2 涉及自然保護地的待開發水電資源比例偏高

超六成水電資源點涉及自然保護地。10處流域110個待開發水電資源項目中,有67個項目涉及自然保護地,占比60.9%。其中涉及自然保護區的電站42個,占比38.2%;涉及其他自然保護地的電站54個,占比49.1%;29個電站既涉及自然保護區,又涉及其他自然保護地,占比26.4%(見圖4)。

超八成可開發裝機容量涉及自然保護地。10處流域中110個待開發項目總裝機容量14 099.1萬kW,其中涉及自然保護地的可開發裝機容量11 310.6萬kW,占比80.2%。具體見圖4。

圖4 10處流域待開發水電資源涉及自然保護地數量和裝機容量比例示意

總體來看,自然保護地與流域待開發水電空間高度重疊,未來水電資源項目開發必須協調好與自然保護地的關系。

5 思考及建議

5.1 堅持生態文明建設的價值理念

水電規劃與開發必須堅持生態文明建設的價值理念和生態文明觀,按照最嚴格要求保護江河的流域生態環境。流域水電規劃和水電項目開發過程中應充分考慮開發占地區域與自然保護地所在區域的關系,在做好生態環境保護的前提下考慮適當開發,確保水電開發所在流域的生態健康和生態和諧,構建水電建設和保護區域的命運共同體。

水電規劃過程中,應主動避讓自然保護地及周邊存在生態保護價值的區域,開發必須服從于生態環境保護大局。如果水電梯級開發確實不能完全避讓自然保護地,應對所涉及的自然保護地做出詳細、充分的影響評估,確保水電開發不會對自然保護地的生態系統完整性和結構功能產生較大影響,堅決避開自然保護地的禁止開發區域;同時按照國家有關規定履行相關建設程序實施。在設計、建設過程中盡量縮小用地規模,減少用地面積,盡可能不改變原土地性質,使用完畢后恢復土地原狀。

5.2 水電規劃應遵從上位規劃

近年來,我國水電專項規劃與自然保護地等環保專項規劃在空間布局上多有重疊。這使得近20年來的水電規劃難以全面順利實施;同時,水電開發一定程度上也影響了自然保護地的規劃。這種專項規劃之間的矛盾是因為這兩類規劃內涵、規劃法理基礎、規劃理念、規劃體系、技術內容、規劃期限以及規劃編制、審批、實施主體都存在差異所導致。2019年5月,國家印發了《關于建立國土空間規劃體系并監督實施的若干意見》,首次明確了涉及所有規劃的“三級四類”的規劃體系。國土空間規劃在新規劃體系中具有基礎性作用和在空間開發保護領域的剛性管控和指導約束作用,對其他規劃提出的基礎設施、城鎮建設、資源能源、生態環保等開發保護活動提供指導和約束。水電規劃和自然保護地規劃同時作為國土空間規劃體系中的專項規劃,都要遵從國土空間規劃、流域和地方發展綜合規劃等上位規劃;但同時,水電專項規劃要主動積極對接對開發建設起直接制約作用的自然保護地專項規劃,主動做好水電與生態保護兩類規劃的對接協調。

因此,水電專項規劃必須遵循正確的規劃編制原則:一是要堅持全面協調可持續的科學發展觀;二是要堅持從實際出發,遵循自然規律、經濟規律和社會發展規律;三是要堅持廣泛聽取社會各界的意見;四是要堅持統籌兼顧,在認真做好基礎調查、信息搜集、重大課題研究以及納入規劃重大項目的論證等前期工作基礎上,主動加強與國家和地方開展的自然保護區調整工作、自然保護地規劃工作之間的銜接和協調。在水電專項規劃工作中,只有正確把握生態環境保護和開發建設、自我發展和協同發展的關系,堅持新發展和共抓大保護的理念,方能協調好水電規劃和自然地保護地等環保專項規劃的關系。

5.3 做好水電開發頂層設計

新時期的水電開發必須做好頂層設計。從水電規劃起始,到主體工程設計、建設、運行的各個階段,都必須充分考慮生態環境需求,將生態優先的理念貫徹到水電規劃、預可行性研究、可行性研究、招標設計、施工圖設計、施工管理、電站運行的全生命周期中。電站開發建設過程中,主動做好生態保護和生態建設,促進流域生態尤其是自然保護地的高質量發展,建立開發和保護的命運共同體。

為保障頂層設計理念的有效貫徹,建議考慮實施兩方面配套措施:一是制定生態適宜電站評價制度。通過生態適宜電站評價標準,評價電站是否在設計、建設和運行過程中,在技術可行、安全可靠的基礎上,在社會和諧、環境友好、管理高效、經濟合理等方面做到持續改善,以實現開發與區域社會、經濟、環境相協調,有效推進水電工程經濟社會、環境、管理方面的可持續性。這將從制度上根本保障水電開發優先考慮生態保護需求、主動做到與自然保護地的協調統籌。二是建立水電生態保護基金制度。在水電建設施工和運行發電過程中,均提出一定比例費用用于水電開發涉及的流域,尤其是對自然保護地的生態保護、生態建設、生態修復,力爭做到水電開發過程中,邊進行工程建設邊改善生態環境,電站建設運行后仍可持續改善所在區域的生態環境。

5.4 加強關鍵問題研究

流域水電開發對所在區域尤其是涉及的自然保護地帶來了水環境、水生態、陸生生態等一系列復雜、系統、綜合影響。因此,要做好生態保護工作,需在水電規劃編制和水電項目開發過程中,對水電開發帶來的生態影響進行深入研究和科學論證。從流域、項目兩個層面開展模擬生態水文過程調度、生態流量保障、水溫恢復、過魚通道修復、河流與水庫生境修復、棲息地建設等生態環境關鍵技術研究,通過生態保護措施的有效落實,及時促進電站所在區域、特別是自然保護地的生態環境保護工作;不但要做到在保護生態環境的前提下積極穩妥發展水電,更要做到水電建設運行過程中同步完成生態建設與生態修復,以達到生態保護與水電開發兩方面共贏的目的。