面向機械全日制工程碩士培養的《智能制造案例庫》建設探討

重慶理工大學 機械工程學院 重慶 400054

隨著社會經濟的發展和高等教育改革的推進,我國工程碩士已成為全球培養規模最大、影響最廣且按領域授權的專業學位類別。為了更好地與工程博士銜接,并減少原40個工程領域培養范圍的重復,同時更好地適應工程綜合的服務需求,在借鑒國內外對工程領域劃分范圍的基礎上,教育部于2018年將原40個工程碩士領域調整為電子信息、機械、材料與化工、資源與環境、能源動力、土木水利、生物與醫藥、交通運輸8種工程專業學位類別[1]。

我校原機械工程領域、車輛工程領域合并為機械類工程碩士進行培養,并將在2020級機械類全日制專業學位研究生中實施新的人才培養計劃。本文就是在工程專業學位類別調整的背景下,結合智能制造發展的必然趨勢,按照新工科的要求[2,3],以在智能制造領域為更多的師生服務為目的,以培養機械類全日制專業學位研究生的工程綜合能力、新型崗位能力等為目標來構建《智能制造案例庫》。初步估計,《智能制造案例庫》可以為我校10多門相關研究生課程、約500名機械類全日制專業學位研究生、近20名教師提供智能制造案例參考,以便更好地培養社會急需的智能制造人才。

一、智能制造概述

1.智能制造發展。智能制造是全球制造業發展的重要戰略方向,目前在國際上還沒有統一的定義。與傳統制造相比,智能制造主要體現在:新理念、新模式與新技術的融合;信息和通信技術與制造技術的融合;制造流、產品流、數據流、信息流與價值流的交融互通等[4]。

制造業對一個國家的發展具有舉足輕重的支撐作用,發達國家對高端制造業提出了一系列發展戰略。2013年4月,德國推出了《工業4.0戰略》[5];美國從2011年開始,先后出臺了《先進制造伙伴計劃AMP》、《先進制造業國家戰略計劃》、《加速美國先進制造業(AMP2.0)》、《國家制造業創新網絡計劃(NNMI)》等一系列推動制造業創新發展的戰略和規劃;日本2015年發布了《新機器人戰略》,相繼公布了《日本制造白皮書2015》、《日本制造白皮書2017》等來推動實現價值創造的互聯工業。

我國學術界早在上世紀80年代就開始了智能制造的研究。楊叔子院士于1986年就開展了人工智能與制造領域相結合的研究[6];熊有倫院士、李培根院士、李佰虎院士等從不同的視角闡述了對智能制造的認識。周濟院士領銜的“新一代人工智能引領下的智能制造研究”課題組認為,智能制造是一個大概念,是先進制造技術與新一代信息技術的深度融合,貫穿于產品、制造、服務全生命周期的各個環節及制造系統集成,實現制造的數字化、網絡化、智能化,不斷提升企業的產品質量、效益、服務水平,推進制造業創新、綠色、協調、開放、共享發展[4,7,8]。

2.智能制造涉及的主要領域。綜合德國《工業4.0戰略》、美國《國家制造業創新網絡計劃NNMI》以及日本基于“精益管理”的工業價值鏈框架內容,并借鑒我國學術界對智能制造的理解與描述,智能制造涉及的主要領域如圖1所示。

智能制造是以產品為核心,將信息技術、通信技術、傳感技術、智能決策技術等與廣義制造技術綜合集成,在產品全生命周期內,圍繞產品成本、質量、交互與服務等開展的提高企業綜合競爭力的新型生產工程。本文從產品生命周期與價值流、智能層次、生產活動類別三種視角來進行描述(見圖1)[4]。

二、智能制造背景下機械類全日制專業學位研究生培養的薄弱環節

隨著機器人技術、智能技術等在制造業的推廣應用,以及專業學位研究生教育改革的推進,我校專業學位研究生教育在師資隊伍建設、人才培養方案制定、課程建設等方面已經實施了一系列舉措,但培養當前急需的智能制造人才仍然存在一些薄弱環節。

(1)師資隊伍方面。以機械工程學院為例,近年我院引進了大批優秀博士,為師資注入了新鮮血液,隊伍朝氣蓬蓬。但這些引進的博士絕大多數是從高效畢業直接進入教師行列,盡管我們提供了青年教師工程實踐能力培養和提升的許多途徑,但總體來說這部分教師工程實踐能力有待加強。也許他們的研究方向是智能制造的某個點,但離智能制造的實際綜合應用仍有差距。

(2)人才培養模式方面。機械類全日制專業學位研究生的人才培養方案中增加了智能制造的相關課程,同時學生要完成8學分的企業實踐。我們建立了10多個全日制工程碩士研究生的實踐基地,但實踐的主要內容仍然是傳統的技術領域,如何讓學生了解企業智能制造的體系、業務流程與邊界等,仍需校企緊密合作進一步探索,更好地培養適應智能制造環境下的高級工程技術人才。

(3)課程建設方面。修訂后的機械類全日制專業學位研究生人才培養方案中,除了傳統的設計類、制造類和檢測類等課程外,新增加了“智能制造技術與裝備”、“機器人技術及應用”等與智能制造關系密切的課程,但這些課程主要是針對智能制造背景下某制造環節的理論和知識掌握而設置,難以體現企業實際智能制造的綜合性、集成性、跨學科性和效益性。

基于以上思考,為了更好地培養適應智能制造環境下的高級工程技術人才,結合我校機械全日制專業學位研究生的人才培養方案,探索《智能制造案例庫》的構建。

三、《智能制造案例庫》建設初探

1.《智能制造案例庫》教學目標

《智能制造案例庫》有三個方面的教學目標:一是掌握智能制造相關理論知識,二是培養智能制造相關專業能力,三是具備智能制造的職業素養。

(1)掌握智能制造相關理論知識。掌握機械智能裝備、智能控制系統、智能工業網絡、智能制造技術和智能管理五大領域,以及智能產品、智能生產、新模式與智能基礎四個維度的理論和知識[4]。

(2)培養智能制造相關專業能力(見表1所示)。

(3)具備智能制造職業素養。具備智能制造相關工程知識,對智能制造有深刻理解、熟悉智能制造解決方案及相關分析和開發工具;了解智能制造成熟度模型相關標準、智能制造團隊合作及智能制造推進方式;正確理解智能制造與社會、經濟、環境及可持續發展的關系;具有較強的實踐能力,積極的團隊協作能力,一定的智能制造項目管理能力,不斷進取的自信心,積極樂觀的態度,并具有終身學習的能力。

2.《智能制造案例庫》框架

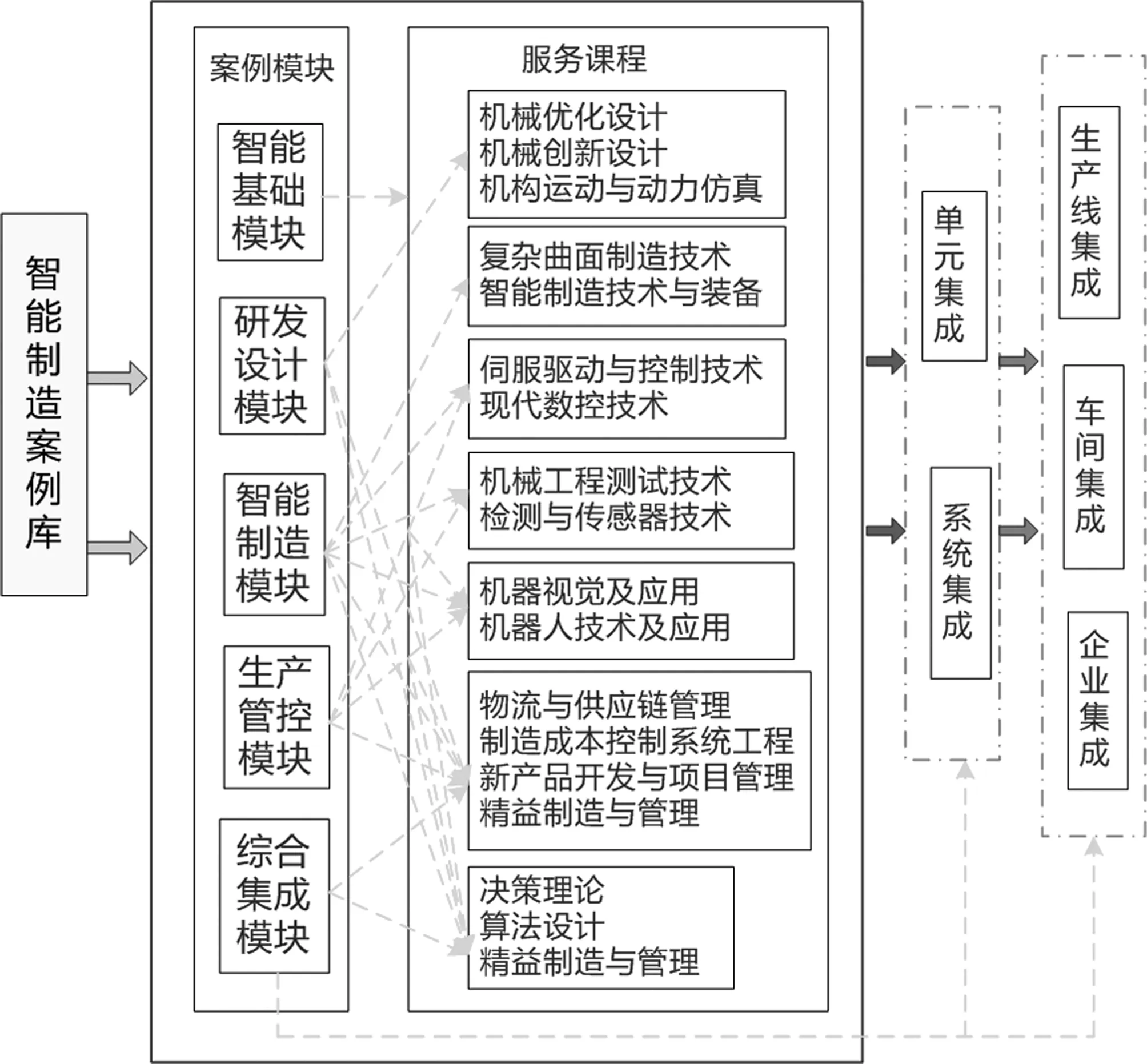

基于產品生命周期的主要過程,《智能制造案例庫》根據大部分制造企業實際工作崗位設置情況,構建智能基礎、研發設計、智能制造、生產管控和綜合集成5個案例模塊,如圖2所示。

(1)智能基礎模塊。主要根據目前企業實施智能制造的需要,提供智能制造公共知識和技術,為所有智能制造相關專業課程提供背景及基礎理論。

(2)研發設計模塊。結合當前研發設計技術的最新發展趨勢,搜集、整理和開發基于網絡或云平臺,應用CAD/CAE等產品設計、建模與仿真技術、數字孿生技術、等案例,以及基于PDM、PLM等產品研發數字化智能化研發管理案例。

(3)智能制造模塊。面向產品的生產加工和裝配、過程控制、測試與檢驗等環節,搜集、整理和開發基于物聯網的復雜產品先進生產技術、先進控制技術、先進測試與檢驗技術等案例,以及車間MES應用典型案例。

(4)生產管控模塊。面向產品生產過程中實時物流、信息流和價值流等管理需求,搜集、整理和開發制造業應用MES/ERP/SCM的典型案例。生產管控主要分為兩個層面,一個是車間級的生產管控,主要實現車間自動派工、物料、設備和產品品質等實時在線監控和統計。另一個層面是公司級生產管控,實現公司生產計劃、物料、庫存、資源等實時在線監控和管理。

(5)綜合集成模塊。在智能制造背景下,面向企業產品研發、生產制造、分銷與售后等一體化管控與決策需求,搜集、整理和開發對達到智能制造基本層次的單元或系統進行綜合集成,優化資源配置,優化投入產出,綜合考慮效率、效益、環境與可持續發展影響等綜合案例,充分體現智能制造跨學科知識、多維技術的整合與集成。

四、結束語

制造業是立國之本,智能制造是全球制造業的發展趨勢。智能制造內涵廣泛,貫穿于產品研發設計、制造、營銷和服務等產品全生命周期各個環節,涉及裝備、軟件、通信、大數據及決策管理等多領域技術,對工程技術人員素質和能力要求要遠遠大于傳統制造業,同時,智能制造廣泛應用于生產領域的時間不長,積累的知識和經驗有待豐富,因此我們將與一些智能制造領域的標桿企業合作,共同收集、整理和開發《智能制造案例庫》,以期更好地服務于我校機械全日制工程碩士研究生的培養。