湖州市二環北路快速化工程總體方案設計

李 浩

(東南大學建筑設計研究院有限公司,江蘇 南京 210096)

1 項目概況

根據《湖州市城市總體規劃》,湖州城市空間結構規劃為“一城兩區、雙心結構”的帶形組團式城市,其區位特征決定了東西方向的通過性交通均趨向于通過老城,老城分區作為帶狀城市的中心區域,東西方向的交通壓力將持續增大。

二環北路位于老城區的核心片區北部,向西可連接湖州高鐵站,向東可直達湖東新區,是疏解城北區域東西向的交通的重要快速干道。道路的全線快速化改造貫通可以串聯鳳凰分區,市北分區以及湖東分區,是加強市區經濟組團聯系的重要快速通道,將極大促進沿線產業的發展,推動城市組團間的發展。

2 功能定位

2.1 疏解城北區域東西向交通的重要干道

項目位于城北區域,老城區的核心片區北部,向西可連接湖州高鐵站,向東可直達湖東新區,是疏解城北區域東西向的交通的主要快速干道。

2.2 聯系城市組團之間的重要快速通道

項目西起西塞山路,東至三環東路,串聯鳳凰分區,仁皇分區,市北分區以及湖東分區,是加強市區經濟組團聯系的重要快速通道,將極大促進沿線產業的發展,推動城市組團間的發展。

2.3 是湖州快速公交重要走廊

項目位于湖州市城市北部,是規劃遠期的快速公交走廊之一,承擔著城市北部公共交通系統的轉換。

3 交通量預測及技術標準采用

3.1 交通量預測

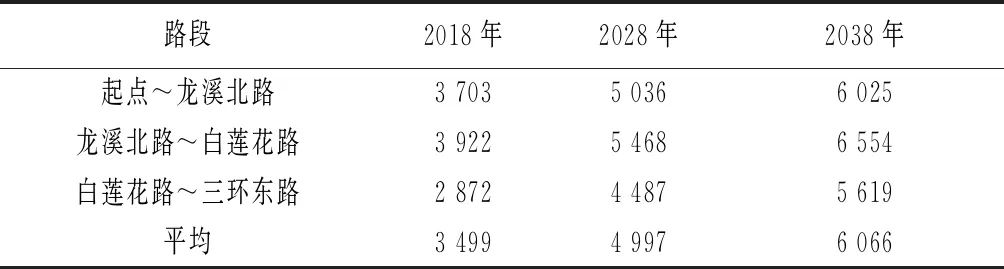

本次預測選取有代表性的節點對項目路交通量進行分段統計,項目預測遠景年為2038年,遠景年路段平均交通量為6 066 pcu/h,其中各段交通量有一定的差異性,各規劃年交通量預測結果見表1。

表1 各特征年交通量預測結果(單位:pcu/h)

3.2 技術標準采用

根據交通量預測及服務水平評價結果,項目路在雙向六車道快速路+雙向四車道主干路條件下,服務水平為C級。考慮到公交專用車道的需求,本次推薦采用主六輔六的斷面。其中主路道路等級為快速路,輔路為城市主干路,主路設計速度為80 km/h,輔路為50 km/h。

4 總體設計方案

4.1 設計思路

本次方案研究起自西塞山路路口,終點至三環東路路口。總體方案設計應立足于項目路功能定位,妥善處理長距離快速出行、沿線短距離出行,關注重要控制因素,切實保障交通功能完善。

4.2 主要控制因素

(1)現狀風荷橋

風荷橋跨越龍溪港航道,為變截面預應力混凝土V型連續剛構,現狀道路兩側引道接線縱坡2.8%,凸曲線半徑1 400 m,通航凈空60 m×5.5 m,不滿足內河限制性III級航道要求。此次方案中考慮航道提升要求,通航凈空為60×7 m。

(2)現狀蘇家莊立交

現狀蘇家莊立交位于二環北路與杭長橋路交叉處,東西向為杭長橋路主線高架,現狀設置4條匝道,現狀匝道均與地面道路銜接,對地面非機動車及行人影響較大。

(3)主要河流航道

沿線跨越龍溪港、新塘港、大錢港三條主要河流。其中龍溪港航道為III級,新塘港為IV級,大錢港為V級。

(4)主要相交道路及用地規劃

主要相交道路有西塞山路、杭長橋路、龍溪北路、青銅路、體育場路、太湖路、白蓮花路、四中路、白魚潭路、高富路。根據規劃,西塞山路至杭長橋路主要以工業和部分居住用地為主,杭長橋路至湖山大道主要以居住用地為主,湖山大道至終點兩側主要以工業、教育用地為主。

4.3 總體方案

(1)方案一:高架+隧道+主輔路型式

起點以高架跨越西塞山路、龍溪港(風荷橋拆除)、杭長橋北路(設置立交)后落地,以隧道型式下穿龍溪北路、青銅路后至青銅路東側進入地面,以主輔路型式至青塘路東側,在青塘路東側起坡以高架型式連續跨越體育場路、太湖路、小梅港、白蓮花路、向東至四中路西側落地,以主輔路型式至學士路西側,在學士路西側起坡連續跨越學士路、二環東路、白魚潭路后至高富路西側落地,向東以主輔路型式至三環東路(遠期設置立交)。

(2)方案二:短隧道+連續高架+短隧道型式

起點以高架跨越西塞山路,高架接風荷橋老橋后(風荷橋老橋頂升作為主路)跨越龍溪港,繼續向北設置隧道下穿杭長橋北路(設置立交)后至輕紡路西側進入地面,在輕紡路東側起坡以高架上跨龍溪北路、青銅路后至青銅路東側落地,以主輔路型式至青塘路東側,在青塘路東側起坡以高架型式連續跨越體育場路、太湖路、小梅港、白蓮花路、向東至四中路西側落地,設置短隧道下穿華豐二路后進入地面,在學士路東側起坡跨越二環東路后至白魚潭路西側落地,向東以主輔路型式至三環東路(遠期設置立交)。

4.4 方案比選

根據設計思路的分析,以下從交通功能、與重要控制節點的關系、景觀噪音影響、行車舒適性,老路利用、施工難度、投資規模等方面對兩個方案進行比較。

(1)交通功能

從主線通行能力來看,兩個方案通行能力都很強,但方案一隧道段長,夜間需封閉維護,但因該時段交通相對較小,從通行能力看,兩個方案都比較強,差別基本不大。

(2)與重要控制節點的適應性

①風荷橋

方案一風荷橋拆除,主線和輔道設置雙層橋梁,主線指標高,通行能力強。方案二考慮風荷橋頂升拼寬后作為主橋利用,輔道位于兩側,主線平縱指標差,且只能滿足60 km的設計速度。因此本節點看,方案一有優勢。

②蘇家莊立交

方案一高架上跨杭長橋北路,拆除現狀匝道后實現高快相接,消除原有機動車和非機動車沖突。方案二此處為隧道下穿,隧道受杭長橋北路跨徑制約,主線指標較低,且主線為隧道時,立交匝道布設受限,只能維持原有匝道接地面,機動車與非機動車沖突點未消除。因此本節點看,方案一有優勢。

③體育場路-港湖大橋

方案一和方案二在港湖大橋處均考慮利用現狀橋梁,拼寬后形成主輔分離的快速通道,方案一在太湖路設置上下匝道溝通。方案二在太湖路設置非動車道溝通,體育場路設置機動車道溝通。因此本節點看,方案一適應性較好。

(3)與核心地段城市風貌的關系

輕紡路至青銅北路段位于城市核心區域,且北部為仁皇山風景區,南側為主城商務區,方案一考慮連續隧道下穿兩個路口,方案二為高架上跨,從城市風貌及天際線視覺分析來講方案一更為適宜。

(4)景觀及噪音影響

從景觀效果來講,輕紡路至青銅北路段為核心區,方案一在城市核心區設置隧道,景觀效果略好,方案二高架景觀效果稍差。噪音影響主要集中在龍溪北路與青銅路、白蓮花路至二環東路之間。龍溪北路與青銅路段,方案一為隧道,方案二為高架,因此方案一噪音影響更小。

(5)行車舒適性

方案一最大縱坡4.0%,全線起伏不大。方案二最大縱坡3.5%,全線起伏不大。從行車舒適性來看,兩個方案均較為舒適,差別不大。

(6)老路、老橋利用的關系

方案一老路利用率約45%,現狀橋梁中,風荷橋拆除,蘇家莊立交四個匝道橋需拆除。方案二老路利用率約48%。現狀橋梁中,風荷橋完全利用,蘇家莊立交四各匝道拆除兩個。在老路老橋利用上,方案二略占優勢。

(7)近遠期結合

本項目遠期為三環東路立交改造。三環東路立交方案一和方案二差別較小,都具備近遠期結合條件。

(8)工程造價、施工工期及難度

從工程規模上看,方案一造價比方案二略高,施工工期來講,方案一受隧道施工影響工期略長,但方案二受制于下穿現狀橋梁隧道工期影響,工期較長。從施工難度來講,方案一均為常規橋梁,隧道也是常規短隧道,施工難度一般,方案二隧道下穿現狀橋梁,施工難度略大。

綜合考慮以上八個方面分析比選,方案一雖然造價略高,但其在交通功能,線形指標及景觀效果,環境保護上有較大優勢,因此本次推薦方案一:高架+隧道+主輔路型式。

5 結 語

城市快速路作為城市交通中最重要的骨架道路,工程難度高、控制因素多、工程投資大,本文以湖州二環北路快速路為例,從功能定位、交通需求出發,詳細闡述了快速路總體方案的關鍵因素及其比選方法,為類似工程提供了借鑒和參考。