2020年初山東一次雨轉暴雪天氣過程分析

宿秋蘭,鄭麗娜

(東營市氣象局,山東東營 257091)

冬季的降水相態類型的轉化問題,是最具挑戰的預報問題之一。一般來說,冬季的降水相態類型主要包括雨、雪、凍雨、雨夾雪及冰粒等。如果在此期間還夾雜著天氣現象霧的生消,那對氣象部門的天氣預報是一個較大的考驗。針對降雪,各地專家關注的比較多[1-3],因為降雪往往伴隨著強降溫、積雪與道路結冰等。如2008年全國經歷的低溫雨雪天氣過程,長江以南出現了雨轉雪的相態轉換,部分省份還出現了凍雨,而長江以北多以雪為主,這次過程造成全國23個省區公路交通中斷,全國43%的省級電網受影響,多地設施農業和經濟林果受害,受災人口達1億多人[4-5]。此次過程中相態轉換的預報結果直接影響到應急和決策工作的開展,因此降水相態轉換的機制研究成為關注點之一。

目前針對降水相態的研究較多,包括雨雪轉換的指標研究及檢驗[6-7]、降水相態變化的過程研究[8]及降水相態變化過程的數值模擬[9]等。漆梁波等[10]對我國東部不同降水相態對應的不同溫度和不同厚度進行了統計分析,得出了一組中國東部地區冬季降水相態的識別判據。楊成芳等[11]研究了山東冬半年的降水相態,發現降水相態與影響系統有關,江淮氣旋與回流形勢產生的大雪以上的強降雪存在著雨雪轉換。鄭麗娜等[12]利用2000—2013年冬季回流形勢36次降水個例,探討了不同形勢下溫度、氣層厚度的垂直變化特征,獲得了不同降水相態下的溫度和冷層與暖層的厚度預報指標。以上這些研究成果,為準確預報降水相態的轉換提供了參考,但在全球變暖背景下極端天氣與氣候事件頻發,決策部門和民眾對災害預警的種類及精度的關注度和要求越來越高。因此,本文以2020年初山東的一次雨轉暴雪的天氣過程為例,分析此類過程形成的機制,以期更好地為冬季復雜天氣的預報預警提供參考。

1 資料

所用數據包括2020年1月常規天氣圖資料、地面降水資料、加密自動站氣象資料和歐洲中心細網格資料(分辨率0.25°×0.25°),要素包括:高度、溫度、水汽通量、水汽通量散度、垂直速度和散度等數據。

2 天氣概況

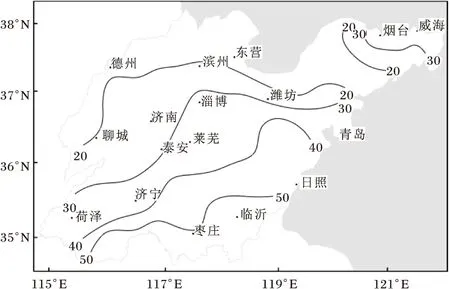

2020年1月5日08時,山東境內開始出現降雨。20時,黃河以西的部分站點降水相態由雨轉雪。6日08時,除魯中以東仍有降雨外,其余地區降水停止。6日11時,降水再次從魯南開始,雨區逐漸北推。7日02時,魯西北地區首先出現降雪,之后,降雪區逐漸向東擴展。7日14時,除魯南的個別站點降水相態為雨外,其余地區均為雪。8日14時全省降水過程結束。從此次過程的降水量(圖1)可以看出,1月5日08時—8日08時,魯中以南的大部地區累積降水量達30 mm。據統計,山東省有37站7日當天的降水量突破1月歷史極值,達暴雪量級。

3 大尺度影響系統

3.1 前期降雨階段

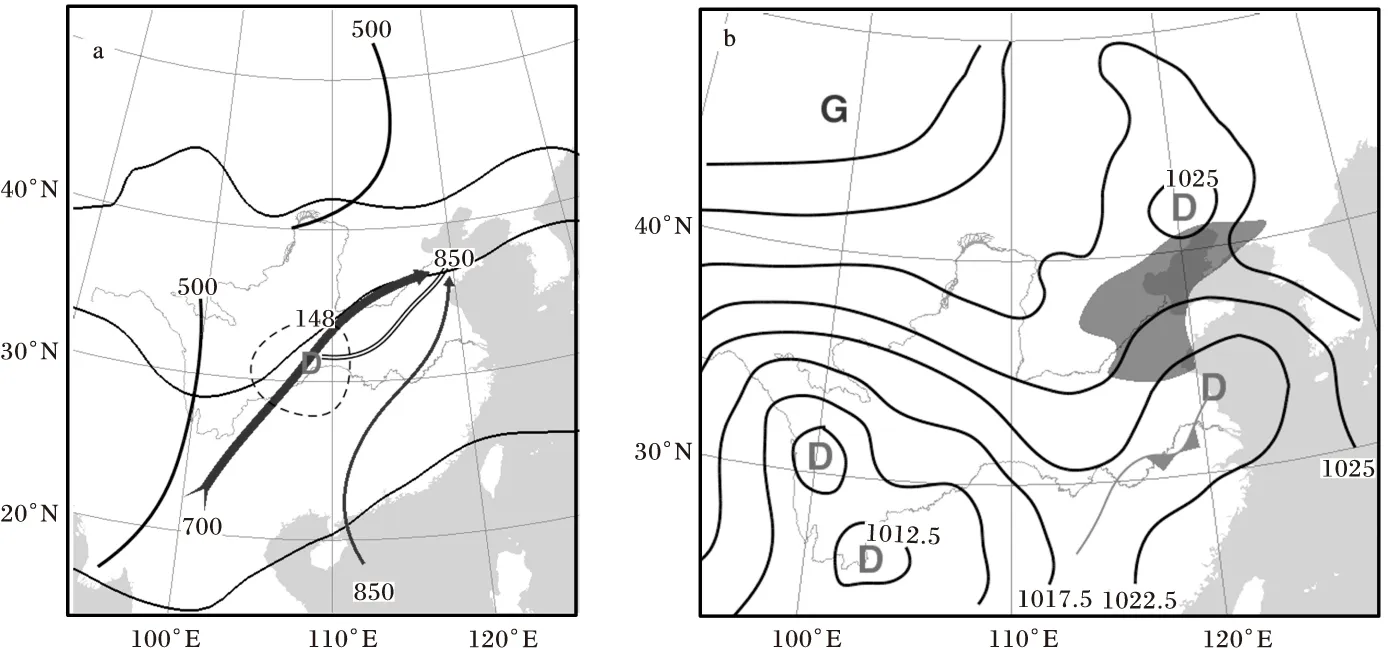

2020年1月5—6日,山東的降水相態以雨為主。從圖2a可以看出,6日08時, 500 hPa圖上有南北兩支高空槽,南支槽位于青藏高原東部,槽前的西南氣流發展旺盛。北支槽位于華北北部,此槽東移攜帶弱冷空氣南下,為山東降水的產生提供了弱冷空氣條件。低層700 hPa形勢與500 hPa相似,在南支槽槽前形成一支強勁的西南氣流。850 hPa圖上,自四川伸向山東中部有一切變線,切變線東側有來自南海輸送至山東的低空急流。地面圖上,5日受倒槽影響,山東出現降水,6日08時(圖2b),倒槽在東移的過程中發展成黃海氣旋,山東持續受氣旋外圍氣流影響,產生降水天氣。

圖1 2020-01-05T08—08T08山東省降水量(單位:mm)

實線為500 hPa等高線或地面等壓線;虛線為850 hPa低渦環流線;箭矢為700 hPa或850 hPa急流;弧形線為槽線;雙線為850 hPa切變線;填色區為降水區。圖2 2020-01-06T08高空天氣系統配置圖(a)與地面圖(b)

3.2 后期降雪階段

2020年1月7—8日,山東省的降水相態以雪為主。1月7日開始,山東自西向東先后出現雨轉雪。7日08時500 hPa圖上(圖3a),原來為山東降雨提供弱冷空氣條件的華北北部的高空槽已經東移,而對山東降雪產生影響的的天氣系統是從青藏高原東移的高空槽。我國東部海上的高壓脊非常強大,影響高空槽東移減慢,經向度加大,西南氣流發展旺盛。700 hPa槽前強盛的西南氣流向山東輸送水汽,低層850 hPa低渦位于安徽境內,山東處于低渦北側偏東氣流中。地面圖上(圖3b),蒙古冷高壓前沿的冷空氣已到達華北,地面盛行東北風。這樣山東內陸地區上空構成了近地面層為冷墊、700~500 hPa暖濕空氣沿冷墊爬升的環流形勢。此時,新的黃海氣旋已經生成,山東半島受氣旋外圍影響,水汽來源于氣旋外圍的偏東氣流。隨著近地層溫度的下降,降水相態由雨轉雪。7日20時,對流層中低層的低渦東移至海上,山東逐漸被低渦后部的偏北氣流控制。地面圖上,黃海氣旋向東北方向移動,其東西半徑接近750 km,在其影響的范圍內山東仍然有降雪。隨著蒙古冷高壓的逐漸南下,山東逐漸被冷空氣控制,對流層低層東北風代替西北風,降水過程結束(圖略)。

實線為500 hPa等高線或地面等壓線;虛線為850 hPa低渦環流線;箭矢為700 hPa或850 hPa急流;弧形線為槽線;雙線為850 hPa切變線;填色區為雨區;填色中的短橫線區為雪區。圖3 2020-01-07T08高空天氣系統配置圖(a)和地面圖(b)

可以看出,這次5—8日的降水過程主要分為兩段,分別受不同的天氣系統影響。在前期的降雨階段,主要影響系統是中緯度高空槽、低層切變線、地面倒槽與黃海氣旋;后期的降雪過程是南支槽發展東移的高空槽、低渦與新生的黃海氣旋。同時,在這次降水過程中,山東內陸與半島降雨轉為降雪的時間存在明顯差異,后期的降雪過程降水量明顯偏大,這些問題是關注的重點。

4 降水相態分析

4.1 地面觀測資料

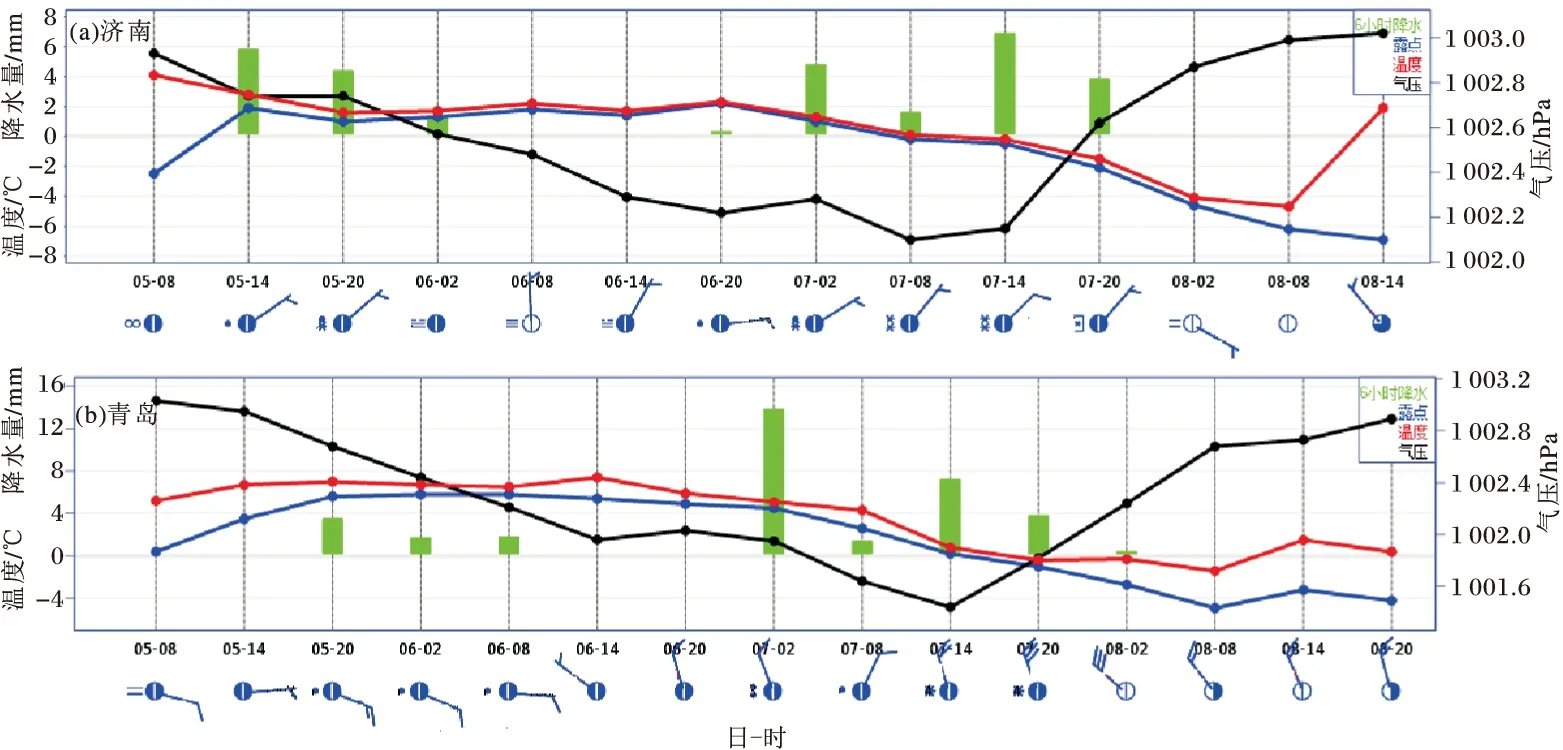

這次過程魯南開始出現降雨,雨雪轉換則是先從魯西北開始,山東內陸與山東半島的雨雪轉換時間明顯不同。為了弄清楚山東內陸與山東半島氣象要素的演變差異,選用濟南站與青島站作為山東內陸與半島的代表站進行分析。從地面三線圖(圖4,見第19頁)可以看出,兩站的氣壓從5日08時至8日14時均是先降后升。濟南站的最低氣壓出現在7日08時,其值為1 002.1 hPa,青島站出現在7日14時,其值為1 001.4 hPa,顯然青島站的氣壓值略低,這可能是青島站離氣旋中心較近的緣故。從溫度演變來看,濟南站的氣溫自5日08時的4 ℃逐漸下降,當氣溫降至1 ℃以下時,降水相態轉為降雪。而青島站5日08時至7日08時,氣溫不降反而略有上升,一直維持在4 ℃以上,降水相態為雨;7日14時,該站氣溫陡降至1 ℃以下,降水相態由降雨轉為降雪。從露點的演變來看,降水期間,相較青島站而言,濟南站的露點與溫度趨于重合。從6 h降水量(柱狀)圖來看,濟南站的降雨量小于降雪量,而青島站反之。這些地面要素場的諸多差異,主要緣于兩站所受的影響系統及所處的地理位置不同。

4.2 溫度指標

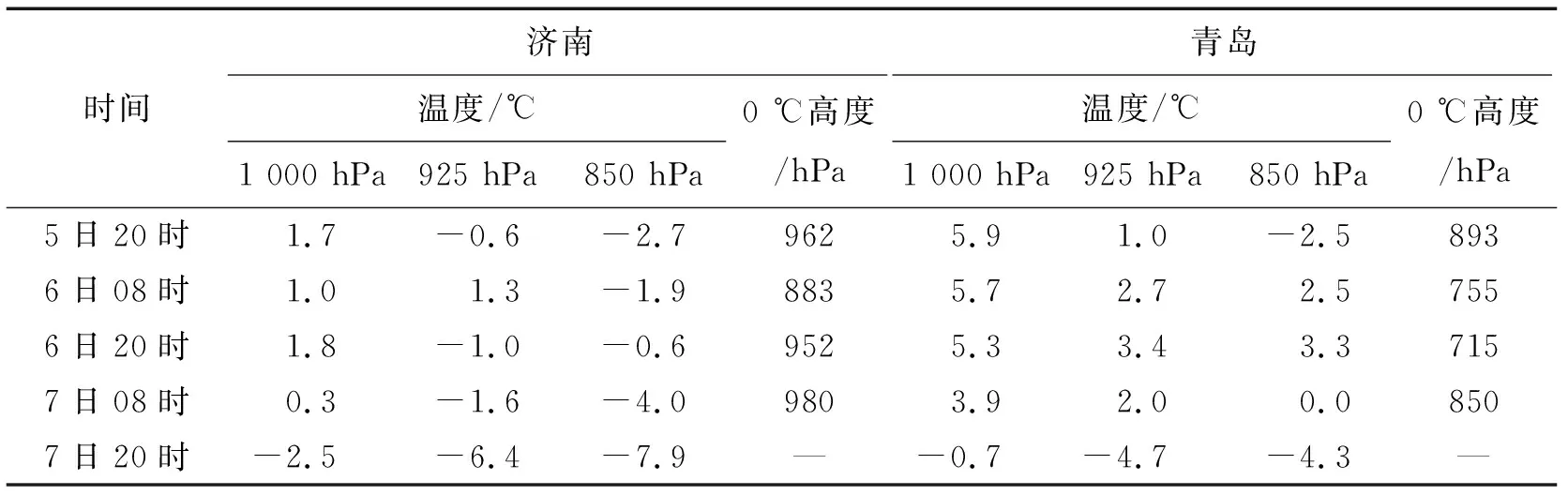

在這次長達3 d的降水過程中,山東內陸與半島均存在著降水相態的轉變。從表1可以看出,1月5日20時,濟南站與青島站850 hPa的溫度僅差0.2 ℃,但是越靠近地面,兩站的溫度差異越大。1 000 hPa的溫度,青島站較濟南站高4.2 ℃,且該站0 ℃層的高度偏高,使高空降落的雪花在到達地面的過程中融化形成降雨;而濟南站由于0 ℃層高度偏低,加之1 000 hPa至地面的溫度在2 ℃以下,不足以使雪花融化,所以觀測到的是降雪。6日08—20時,是近地層溫度的升高階段,兩站的降水相態均為雨。不過,濟南站5日20時與6日20時近地層的溫度相差不大,只是6日20時0 ℃層高度略高。7日08時,濟南站由于氣溫驟降,降水相態為雪;而青島站,盡管溫度也在下降,但是其0 ℃層高度在850 hPa,近地層溫度偏高,降水相態仍為雨。7日20時,兩站的近地層溫度均降至0 ℃以下,降水相態均為雪。可見,近地層溫度與0 ℃層高度是判定降水相態的有效指標。

表1 2020年1月5—7日濟南站與青島站近地層溫度與0 ℃層等壓面高度

4.3 厚度指標

近地面的冷層厚度往往決定著該層溫度的變化。當近地層為偏東風或西北風時,形成冷層,導致地面溫度迅速下降。從這次降水過程來看,1月5日20時,濟南站925 hPa至地面多為偏東風,形成冷層,厚度約為1 km。此時青島站,近地層多為自海面吹來的東南風,不利于降溫。6日20時,濟南站的近地面冷層加厚至2 km。青島站的冷層厚度約為1.2 km。7日08時,濟南站的冷層進一步加厚,其高度到達800 hPa,厚度約2.1 km。青島站近地層的東北風也自地面擴展到830 hPa,厚度接近2 km。冷層的逐漸增厚引起近地層溫度驟降。7日20時,濟南站400 hPa至地面均變為冷層,降水趨于結束。而青島站,700 hPa至地面為冷層,厚度約為3 km,但其上各層為偏西或西南風。說明,該站上空還未完全被冷空氣控制,降水會持續一段時間。

5 物理量診斷

5.1 雨雪轉換的水汽條件

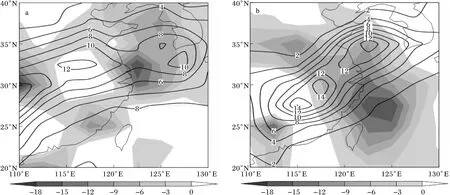

在冬季,產生10 mm以上的降雨和降雪,需要有充沛的水汽供應。從700 hPa水汽通量與850 hPa水汽通量散度來看,6日08時(圖5a,見第19頁),高空槽前的西南氣流形成了東北—西南向的水汽通道。水汽的來源有兩處,一是來自高空槽前,二是來自副熱帶高壓的外圍(圖2a),山東省處于水汽的輻合區內。7日08時,高空槽前的西南氣流發展的更加旺盛,水汽通道的經向度加大,并在山東半島形成明顯的水汽輻合 (圖5b,見第19頁)。

5.2 雨雪轉變的動力條件

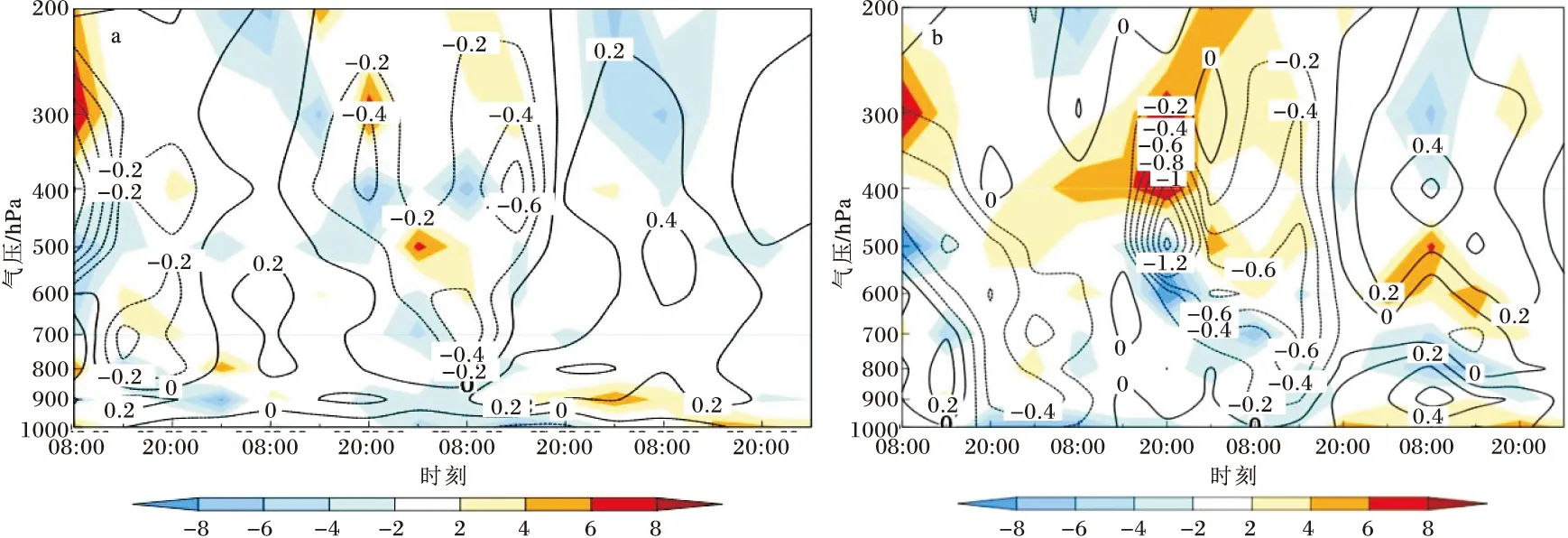

要產生降水,僅有水汽條件是不夠的,還需要有適宜的動力條件。圖6(見第19頁)給出了整個降水過程期間濟南站與青島站上空的垂直速度與散度。從圖6可以看到,在5—6日的降水過程中,濟南上空氣流輻合高度在800 hPa以下,最強的上升速度中心在700 hPa;而青島站上空氣流的輻合高度更低,僅為925 hPa,上升速度較濟南上空的略強。7日,當濟南站轉為降雪階段時,850~1 000 hPa是輻散層,對應著氣流層中的冷空氣,850 hPa以上的上升速度明顯加強,并在700 hPa與400 hPa各形成一個上升速度中心。青島站發生降雪時的形勢與濟南站不同,7日14時,青島站上空的上升運動擴展到300 hPa以上,上升運動中心約在600 hPa附近,不穩定層抬升至600 hPa。7日20時之后,隨著強冷空氣入侵,上升氣流迅速被下沉氣流代替,降水過程結束。

圖4 2020-01-05—08濟南站和青島站地面三線圖及6 h降水量(文見第17頁)

圖5 700 hPa水汽通量(陰影區,單位為g/(s·cm·hPa))與850 hPa水汽通量散度(等值線,單位為10-7g/(s·cm2·hPa))(a 2020-01-06T08,b 2020-01-07T08)(文見第18頁)

圖6 2020-01-05—08濟南站(a)與青島站(b)垂直速度(等值線,單位為10-2 hPa/s)及散度(填色區,單位為10-5 s-1)時間垂直剖面圖

6 結論

(1)此次過程分為兩段,5—6日主要是降雨過程,影響系統是華北北部的高空槽、切變線與地面倒槽、黃海氣旋;7—8日為降雪過程,影響系統是自青藏高原東部東移的高空槽、低渦與新生的黃海氣旋。

(2)降雨階段,山東處于高空槽前,水汽來源于高空槽前的西南氣流,水汽的輻合與上升速度偏弱,不穩定層出現在對流層低層;降雪階段,山東內陸地區近地面層形成冷墊,700~500 hPa槽前暖濕空氣沿冷墊爬升,不穩定層較降雨時明顯抬升,上升運動加強。山東半島在降雪階段受黃海氣旋外圍影響,水汽來源主要是氣旋外圍的偏東氣流。

(3)地面冷層厚度能引起該層溫度的變化:當冷層厚度在2 km以下時,降水相態為雨;超過2 km時,降水相態為雪;當冷層厚度達到5 km以上時,降水過程結束。

(4)近地面溫度與0 ℃層高度相結合對雨雪相態轉換有很好的指示作用。