β輻伏電池能量轉換效率的理論計算

楊毓樞,王 瑋,王 旭,陳桎遠,劉吉珍

(中國核動力研究設計院第一研究所,成都 610005)

0 引言

β輻伏電池是將一種衰變能直接轉換成電能的核電池,與光伏電池的原理相同,只是用β粒子代替了光子。與其它原理的核電池相比,它最大的特點是結構簡單,β粒子在幾微米厚的半導體內部就能實現整個能量轉換過程,即單個電池單元可成幾微米厚的薄膜。電池功率的提升方式就是多個電池單元的堆疊,這使得它可很方便地集成到MEMS中,不明顯增大體積,可長時間為其提供電能且無需額外材料或能量補充。集成了β輻伏電池的MEMS器件可獨立應用在太空、深海、極地和荒漠等極端環境中,完成特殊任務。

目前,限制β輻伏電池應用的主要因素之一是能量轉換效率低,僅為1%左右,與已成熟應用的溫差型核電池的效率5%還有較大差距。能量轉換效率低造成的真接后果是體積增大和成本升高。

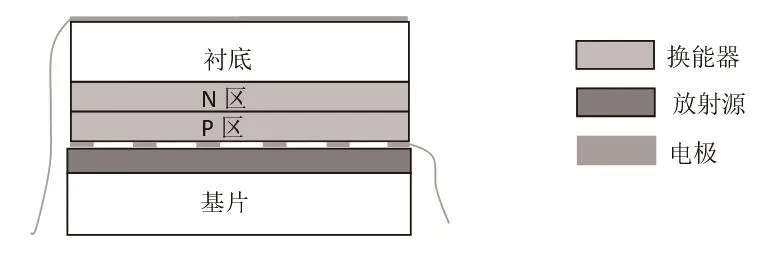

圖1 平面直接貼合式β輻伏電池結構示意圖Fig.1 Schematic diagram of planar direct bonding β-photovoltaic battery

本文通過對β輻伏電池能量轉換各分過程中影響轉換效率的因素進行研究,建立了一套普遍適用的β輻伏電池能量轉化效率計算方法,得到了提高轉換效率的途徑,為提高效率奠定了理論基礎。

1 能量轉換效率定義

β輻伏電池能量轉換效率η定義如式(1)所示:

式(1)中,Pmax——最大輸出電功率,μW;Ptotal——β放射源衰變總功率,μW。

能量轉換效率的意義在于可直接由放射源的活度得到由其制作而成β輻伏電池的最大輸出電功率。對于同種核素而言,能量轉換效率越大,放射源的經濟性越好。

為了研究能量轉換效率η的影響因素,擬將整個能量轉換過程分割成具體的分過程,分別對每個分過程進行研究。本文以最常見、最簡單的平面直接貼合式結構(見圖1)為對象展開效率的研究,其它結構可視為在該結構基礎上進行優化,其效果均可直接反映在各分效率上。

2 分效率研究

按照β輻伏電池的原理將其能量轉換過程分割為7個分過程:β粒子產生、β粒子到達放射源表面、β粒子通過放射源與換能器間隙、β粒子到達換能器表面、空穴電子對產生、空穴電子對被內建電場分離、空穴和電子到達電極收集。這7個分過程分別對應7個分效率:輻射源散射角效率η1、自吸收效率η2、間隙效率η3、反射效率η4、極限效率η5、分離效率η6和收集效率η7。

2.1 β射線產生

圖2 放射源表觀活度與總活度的關系圖Fig.2 Relationship between apparent activity and total activity of radioactive source

放射源衰變產生β粒子時,β粒子的初始方向是隨機的,角分布各向均勻。β射線從放射源表面出射時,方向隨機,但由于自吸收過程角分布不均勻(見圖1),只有放射源表面朝向換能器的2π方向內的β射線有可能進入換能器轉換為電能,其余方向的β粒子能量無法轉變為電能。因此,輻射源散射角效率η1近似為50%。該分效率提升方法的核心是在放射源4π方向上均布置換能器,確保所有方向的β射線均有可能進入換能器。具體結構優化方法:一是采用兩個換能器夾一個平面源的方式;二是換能器采用三維微孔結構,將放射源置于微孔內。

2.2 β粒子到達放射源表面

放射源衰變產生的β粒子,因在放射源內部的輸運過程而損失能量,導致表觀活度(或表觀功率)比總活度(或總功率)要小,即為自吸收現象。一般來說,放射源的厚度越大,自吸收損失就越嚴重。隨著放射源厚度的增加,放射源的表觀活度和表觀功率開始迅速增加,最終趨于飽和值,如圖2所示。

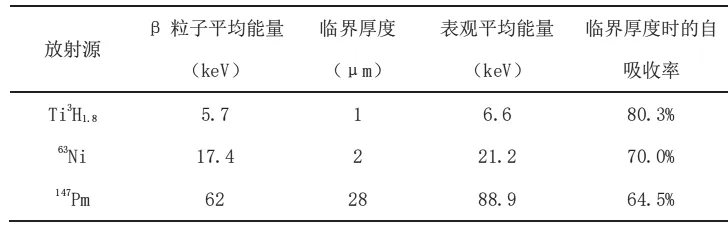

將放射源表觀活度趨于平緩時的厚度稱為臨界厚度。文獻[1]應用MCNP程序建模計算得到如表1所示的結果。由表1可得,放射源β射線的能量越高,臨界厚度越大,自吸收率越小,并且表觀平均能量要高于β粒子的平均能量。自吸收效率即為1與自吸收率的差值再除以50%。

提高自吸收效率η2的方法核心是減小放射源的尺寸,具體為面狀源更薄,線狀源更細,點狀源更小,但是同時會伴隨著能量密度的減小和制作工藝難度的增加。

2.3 放射源與換能器間隙損失

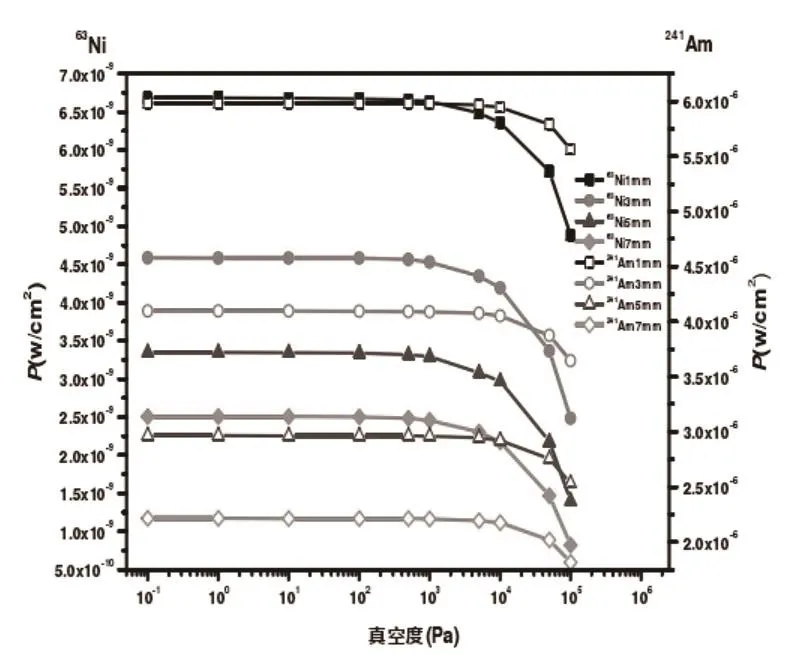

圖1中放射源與換能器之間存在間隙。在常溫常壓的實驗環境中,兩者間隙中存在著空氣成分,會使部分能量沉積在空氣中。文獻[2]利用Geant4軟件計算了β輻伏電池在不同氣壓條件下,沉積能的變化情況如圖3所示。由圖3可知:在10-1Pa~103Pa范圍內隨著壓強的增加,輸出性能略微降低,在103Pa~105Pa范圍內,沉積能以較快的速度下降;不同的空氣間隙條件下,真空度和沉積能曲線變化規律相似,但空氣間隙越大,沉積能隨壓強的增加降低越明顯。

表1 放射源的臨界厚度及能量Table 1 Critical thickness and energy of radioactive source

提高間隙效率η3的方法是:提高間隙的真空度,減小間隙的尺寸,或將放射源直接電鍍在換能器表面。

2.4 換能器表面的反射

電子在穿越介質時,運動方向的改變主要是電子與原子核的彈性碰撞造成的。發生彈性碰撞時電子能能量變化很小,但其運動方向變化很大,即電子的散射角度可以很大。多次散射會導致反散射現象,即進入吸收體表面的電子因發生大角度偏轉而從入射面再發射出來。圖4為文獻[3]應用MCNP程序計算得到的不同能量的電子4π入射時,在GaN、Al、Cu、Au表面的能量反散射率與入射能量的關系。

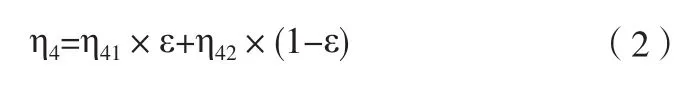

研究表明,半導體材料的原子序數越低,入射β射線能量越高,入射角越大,相應的反射率越低。換能器表面的反射效率η4計算方法如下:

η41——電極的減弱效率;ε——電極面積占比,%;η42——進入半導體的效率,典型值為60%。

提升反射效率η4的途徑有:采用能量高的β放射源,采用原子序數低的半導體材料做換能器,減小電極面積占比ε。結構優化的方向是將放射源布置在換能器內部,但會增加放射源與換能器半導體材料的選擇限制條件,縮小選擇范圍。

2.5 空穴電子對產生

進入半導體內部的β粒子能量會沉積在其內部,這些能量一部分用來產生電子——空穴對,一部分轉換為聲子的能量,最后轉換為熱能。研究結果表明:沉積在換能材料中的衰變能大約只有1/3的能量用來產生空穴電子對,而其余能量最后均變為熱能。圖5[4]為不同半導體材料的極限轉換效率與禁帶寬度的關系圖。由圖5可知,隨著禁帶寬度的增加,半導體材料的極限轉換效率先快速增加,后緩慢增加直至達到飽和值。

圖3 不同空氣間隙條件下,Pmax與真空度的關系曲線Fig.3 The relationship between Pmax and vacuum degree under different air gaps

圖4 電子4π入射不同材料表面的能量反散射率與入射能量的關系Fig.4 Relationship between energy backscattering rate and incident energy of electron 4 π incident on different material surfaces

提高極限效率的唯一方法就是采用禁帶更寬的材料,但會增加工藝難度和成本。

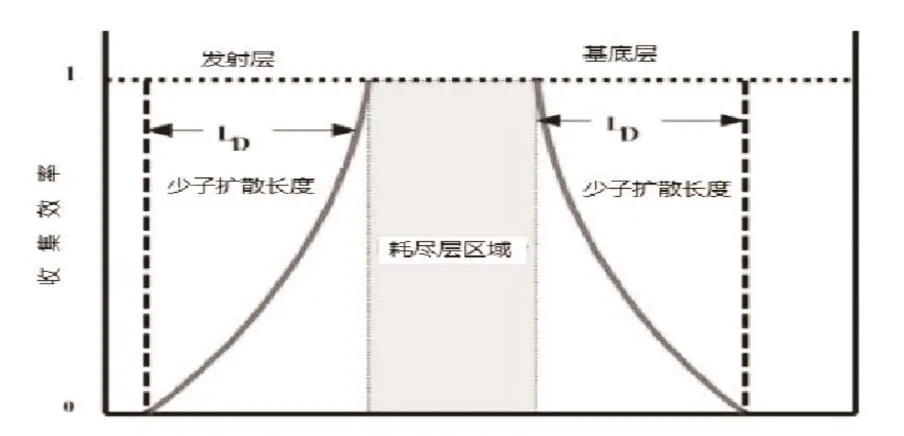

2.6 空穴電子對分離

由β粒子能量沉積產生的空穴電子對,如果沒能被其內建電場分開,這些輻射電子空穴對會很快復合,復合后能量將以熱能的形式被釋放。圖6[4]為不同區域的有效分離效率圖,圖7[1]為β射線在GaAs材料中能量沉積比與入射深度的關系圖。

圖5 不同半導體材料的極限效率Fig.5 Limiting efficiency of different semiconductor materials

提高空穴電子對分離效率η6的方法是減小P區的厚度,擴大耗盡層的厚度,使β粒子在半導體內部沉積能量的部分與耗盡層區域盡量重合。內建電場形式以PiN結最優、PN結次之,肖特基結最次。

2.7 空穴和電子的收集

當空穴和電子分別到達換能器兩個表面時,電極與半導體表面的歐姆接觸越好,接觸面積越大,空穴和電子的收集效率越高。由于N區表面沒有β粒子通過,所以可以進行全表面覆蓋電極。P區表面有β粒子通過,全覆蓋會降低η4,因此一般選用鏤空電極。

換能器制作過程中的缺陷會產生的漏電流,即使已分離的空穴和電子復合,主要包括表面沾污而產生的沿著電池邊緣的表面漏電流,沿著位錯和晶粒間界的不規則擴散或者在電極金屬化處理后,沿著微觀裂縫、晶粒間界和晶體缺陷等形成的細小橋路而產生的偏電流。

提高空穴和電子收集效率η7的方法是增加電極面積占比ε和降低換能器缺陷水平,該效率暫無計算公式,需要通過實驗確定。

3 總效率計算

能量轉換總效率的計算公式(3)如下:

根據公式(3),可以通過以上提到的方法提高分效率以提高整體效率。下面就平面直接貼合型核電池和三維多孔型核電池(見圖8)進行分項對比。

圖6 有效分離效率Fig.6 Effective separation efficiency

圖7 β射線在GaAs材料能量沉積比與入射深度的關系圖(63Ni)Fig.7 Relationship between energy deposition ratio and incident depth of β-ray in GaAs

圖8 三維多孔型結構型核電池Fig.8 Three dimensional porous nuclear cell

由表2可以看出:由于較好的結構設計方案,使得三維多孔型電池避免了很多不必要的能量損失。三維多孔型結構電池是目前比較理想的一種結構,可以達到相當高的效率。但是,由于將放射源填充到納米管中的技術難度非常大,目前還未實現。其它設計結構和材料的電池也可按本表格來推算其效率。分離效率η6和收集效率η7目前還未能實現有效的理論計算,其值暫時只能通過實驗獲得。

表2 兩種不同結構的β輻伏電池的效率計算Table 2 Efficiency calculation of two kinds of β-photovoltaic battery with different structure

文獻[5]指出,對于一些效率宣稱達到6%[6]或4.5%[7]的基于SiC材料的平面直接貼合型電池是由于Ptotal的取值為表觀功率,即沒有考慮輻射源散射角效率η1和自吸收效率η2,故效率值“顯得較大”。

平板直接貼合型電池屬于比較“粗放”但容易制作的結構形式,而三維多孔結構屬于“精細”但制作難度極大的結構形式,比如平板直接貼合型的自吸收完全是出于放射源太厚(2μm)造成的,如果可以像三維多孔結構一樣制作成100nm的尺寸,自吸收效率會有很大的提高。因此,提高效率的方法之一就是提高放射源和換能器的制作工藝水平,使其更精細化。

4 結論

本文通過將β輻伏電池能量轉化過程分割為7個分過程(β射線衰變產生、β射線到達放射源表面、β射線穿過放射源與換能器的間隙、β射線到達換能器表面、β射線在半導體中產生空穴電子對、空穴電子對在內建電場中分離、空穴電子到達電極被收集)并對其分效率進行研究,建立了一套普遍適用的β輻伏電池能量轉化效率計算方法,并且得到了提高效率的途徑,即選擇合適的材料、合理設計電池結構、優化參數和提高制作工藝水準。