基于GIS的小流域尺度水土流失敏感性評價

——以通渭縣牛谷河項目區為例

徐劍春,王 博,羅進選

(甘肅省水土保持科學研究所,甘肅 蘭州 730020)

水土流失是當今全球共同面臨的一個嚴峻的環境和災害問題,嚴重的水土流失會造成生態環境急劇惡化,導致土壤表層營養成分流失、土地生產力下降等,同時農業用地的化肥、農藥殘留物隨水土流失進入河湖水庫,也是水環境惡化的主要污染源之一[1]。水土流失敏感性是指區域生態系統水土流失生態過程發生的潛在可能性及其程度,是評價區域生態環境質量、人口負荷、土地利用合理程度的指標之一,也是實施區域生態環境治理與管理的重要基礎依據[2]。關于水土流失敏感性的研究成果很多,各類評價方法也較為成熟,但對小尺度、生態治理前后對比的水土流失敏感性評價的研究尚不多見。本研究以甘肅省通渭縣牛谷河流域為研究區。該流域在2008—2013年實施了國家水土保持重點建設工程,至2018年底各項治理措施均已穩定發揮效益。本研究采用遙感數據結合實地測量的方法,以降雨侵蝕力、土壤可蝕性、地形起伏度和地表植被覆蓋等為主要影響因子,開展小流域尺度治理前后的水土流失敏感性評價,探索水土流失敏感性監測體系及方法,希望能為后續甘肅省水土保持生態工程的監測、規劃提供技術參考。

1 研究區概況

1.1 區域概況

甘肅省是全國水土流失最嚴重的省份之一,水土流失面積大、范圍廣、類型多、強度高、危害重,嚴重制約著區域經濟社會發展。甘肅省通渭縣牛谷河流域屬于國家水土保持重點治理區,位于渭河一級支流牛谷河流域上中游、黃土丘陵溝壑區第三副區,地理位置介于104°54′41″~105°17′20″E、35°10′08″~35°23′34″N,海拔1 774~2 521 m,最大相對高差747 m;區內包含馬營、水岔、李家大河、朱家營灘、段家峽、萬家岔和蔣家川等7條完整的小流域,共涉及馬營、華嶺、北城、平襄、三鋪和隴陽6個鄉鎮42個行政村;地貌特點以黃土梁峁溝壑為主,溝壑密度為1.43 km/km2,溝壑面積占項目區總面積的9.0%;干溝長37.5 km,主支溝長64.6 km,其他支毛溝長491.91 km,干溝平均比降2.6%,主支溝平均比降3.7%,干溝、主支溝多為U形溝,小支毛溝多為V形溝;屬中溫帶大陸性氣候區,年均氣溫6.6 ℃,≥10 ℃年活動積溫1 226 ℃,年均太陽輻射總量129 kJ/(cm2·a),年均日照時數2 239 h,年均無霜期131 d,年均大風日數32 d,人口密度166人/km2,人均耕地面積0.37 hm2。

1.2 建設概況

研究區在2008—2013年治理期內共完成各類水土保持措施面積148 km2,其中修建梯田4 007 hm2、栽植水土保持林2 085 hm2、種草1 664 hm2、實施封禁治理7 017 hm2,新建土谷坊210座、水窖96眼,實施溝頭防護4.24 km。措施布設主要是在坡度<15°且距村莊較近的坡耕地建設水平梯田;在坡度15°~25°且距村莊較遠、立地條件和水分條件較好的坡耕地退耕種植紫花苜蓿;在坡度>25°的陡坡耕地及15°~25°植被稀疏的荒山荒溝進行水平階整地,種植側柏及沙棘;在陡坡耕地及荒坡進行魚鱗坑整地,種植山杏、檸條、沙棘;在坡度>35°且水土流失嚴重的荒坡荒溝和不宜布設其他防治措施的荒地采用封禁措施;此外,根據治理區域具體地形條件和溝道特征選擇適宜的地點,全面建設谷坊及溝頭防護措施。

2 評價方法

2.1 評價因子及模型

根據土壤侵蝕發生的動力條件,甘肅省水土流失類型主要為水力侵蝕和風力侵蝕,局部地區有凍融侵蝕及重力侵蝕。本研究主要是對以水力侵蝕為主的水土流失敏感性進行評價。采用通用土壤流失方程(USLE)為理論指導,選取降雨侵蝕力、土壤可蝕性、地形起伏度和地表植被覆蓋等因子,將反映各因子對水土流失敏感性的單因子評價數據用ArcGIS轉化為柵格數據后,再利用柵格計算器運算得到水土流失敏感性指數。水土流失敏感性指數評價模型為

(1)

式中:SSi為第i個空間單元的水土流失敏感性指數;Ri為第i個空間單元的降雨侵蝕力因子指數;Ki為第i個空間單元的土壤可蝕性因子指數;LSi為第i個空間單元的地形起伏度因子指數;Ci為第i個空間單元的地表植被覆蓋因子指數。

2.2 數據來源

根據上述評價模型,收集本研究水土流失敏感性評價所需的氣象、土壤、高程和遙感影像等,并對遙感數據尺度較大的采用現場實測數據加密后進行插值計算。

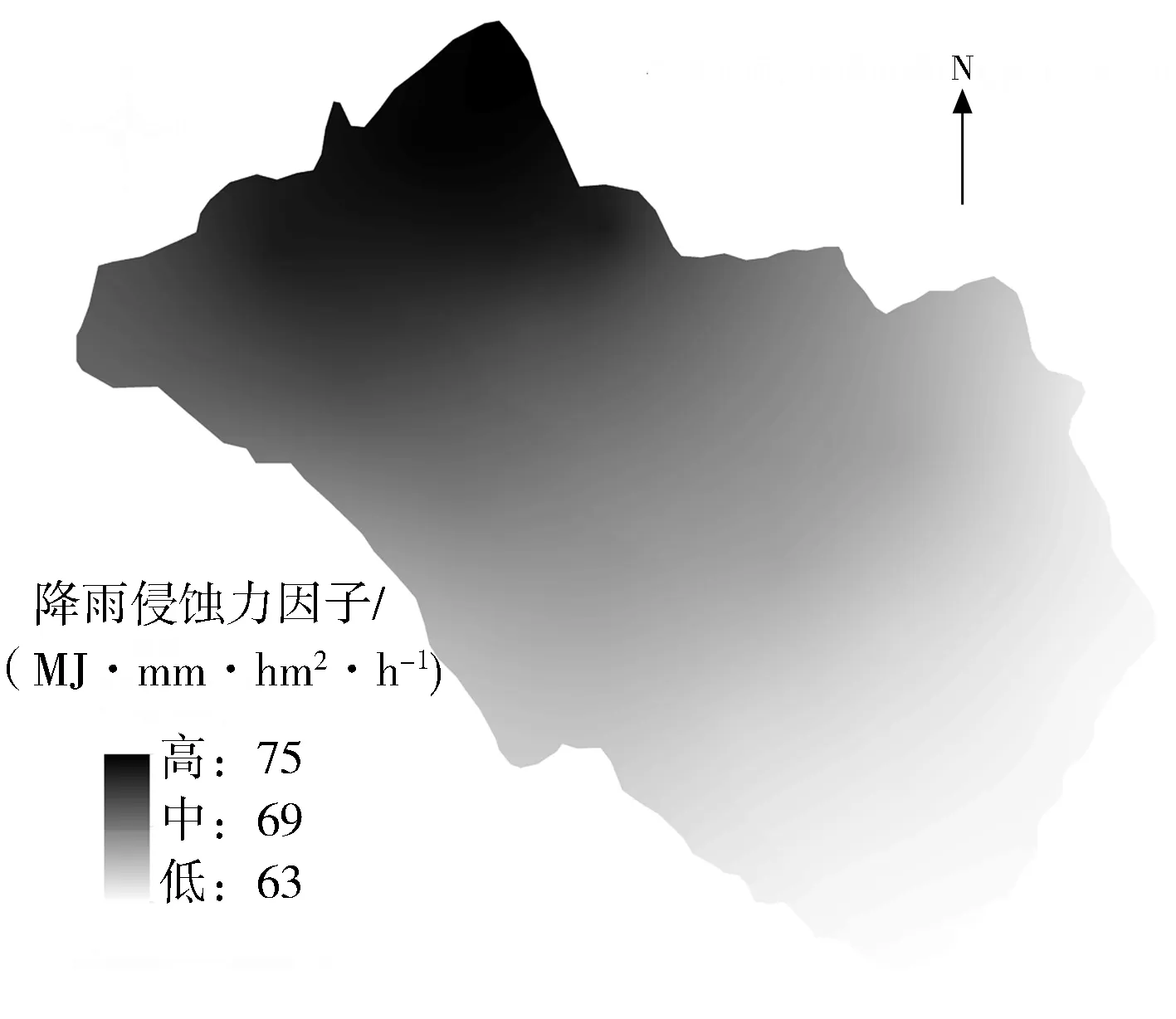

(1)降雨侵蝕力因子(R)。選取研究區附近的2個氣象觀測站——華家嶺氣象站(緯度35.38°、經度104.83°、海拔2 450.6 m)、通渭氣象站(緯度35.22°、經度105.23°、海拔1 768.2 m)降雨系列資料中的年均降雨量、年均最大60 min降雨量、年均最大24 h降雨量,采用式(2)計算R因子值,利用ArcGIS軟件插值并繪制研究區R因子分布柵格圖(圖1)。R值計算公式[3]為

圖1 研究區R因子分布

(2)

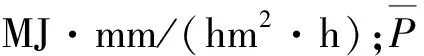

(2)土壤可蝕性因子(K)。水土流失發生的主體是土壤甚至是其母質,所以土壤類型從根本上決定了土壤可蝕性[4]。K因子是指土壤顆粒被水力分離和搬運的難易程度,主要與土壤質地、有機質含量、土體結構、滲透性等土壤理化性質有關。采用應用比較廣泛的EPIC模型[5]計算得出修正前的土壤可蝕性因子(KEPIC),計算結果采用張利科等[6]的研究成果進行修正,并乘以0.131 7轉化為國際單位制[7],其計算公式分別為

KEPIC={0.2+0.3exp[-0.025 6ms(1-msilt/100)]}×

[msilt/(mc+msilt)]0.3×

{1-0.25orgC/[orgC+exp(3.72-2.95orgC)]}×

{1-0.7(1-ms/100)/[1-ms/100+

exp(-5.51+22.9-22.9ms)]}

(3)

K=(-0.013 83+0.515 75KEPIC)×0.131 7

(4)

上式中:K為修正后的土壤可蝕性因子,t·hm2·h/(hm2·MJ·mm);KEPIC為修正前的土壤可蝕性因子,t·hm2·h/(hm2·MJ·mm);mc為黏粒(粒徑<0.002 mm)所占的百分比,%;msilt為粉粒(粒徑0.002~0.05 mm)所占的百分比,%;ms為砂粒(粒徑0.05~2 mm)所占的百分比,%;orgC為有機碳的百分比含量,%。

根據土地利用類型、地形、地表覆蓋情況等分別進行取樣,取樣深度10 cm,檢測、計算獲取mc、msilt、ms、orgC數值,在Excel表格中利用式(3)和(4)計算K值,并根據現場調查繪制區域土壤類型圖,最后以土壤類型圖為工作底圖,在ArcGIS中將K值依據取樣經緯度插入后進行插值計算,轉換形成研究區K因子分布柵格圖(圖2)。

圖2 研究區K因子分布

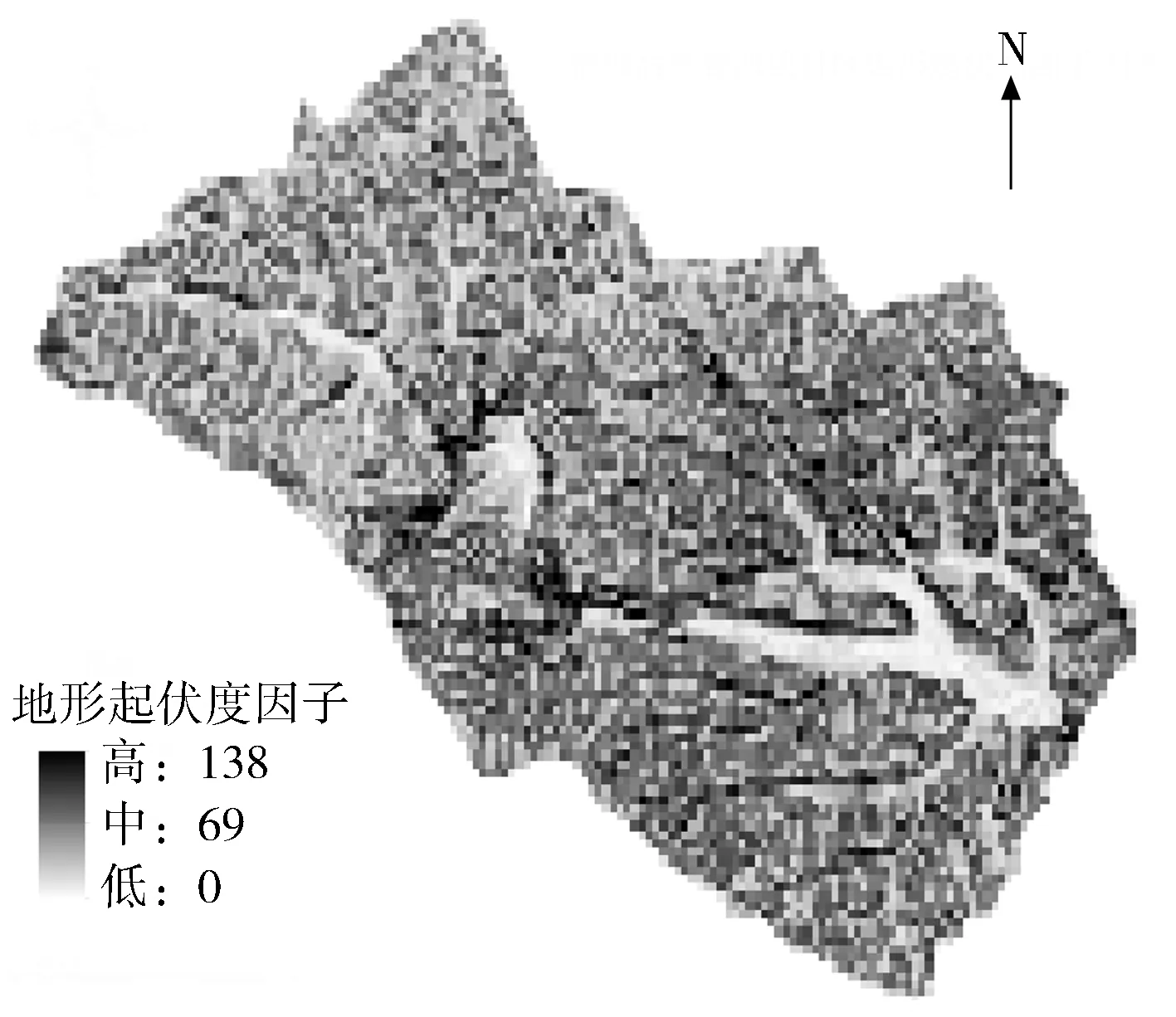

(3)地形起伏度因子(LS)。從土壤侵蝕與地形坡度的關系看,基本表現為隨地形坡度增大土壤侵蝕加劇的特征[8]。LS因子主要利用反映地形對土壤侵蝕影響的坡長因子(L)和坡度因子(S)進行計算,計算參數可通過研究區DEM數據獲取。本研究中利用地面一定距離范圍內最大地形高差,作為區域地形起伏度因子。利用研究區治理前原始地貌DEM數據,選擇高程數據集,利用ArcGIS設置各像元的最大值和最小值,即得到高程數據集的最大值和最小值,在柵格計算器中利用公式(最大值-最小值)計算得出治理前(2008年,下同)LS因子柵格圖(圖3)。研究區主要的水土保持措施為梯田工程,其對于地形起伏度因子影響較大。通過治理后無人機測繪高程數據或實地GPS調查高程數據,形成措施實施后的DEM數據,并計算得出治理后(2018年,下同)的LS因子柵格圖(圖4)。

圖3 治理前LS因子分布

圖4 治理后LS因子分布

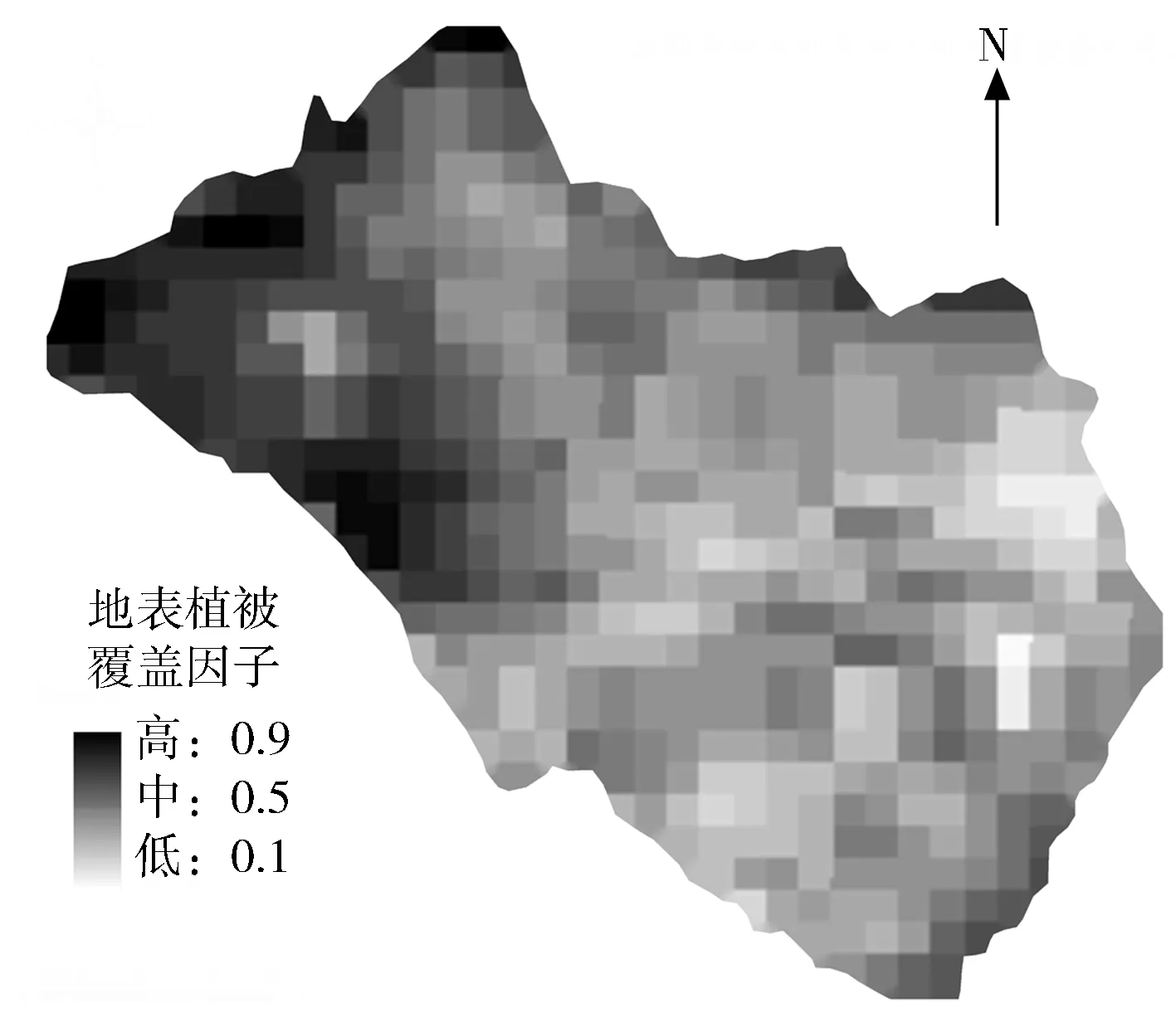

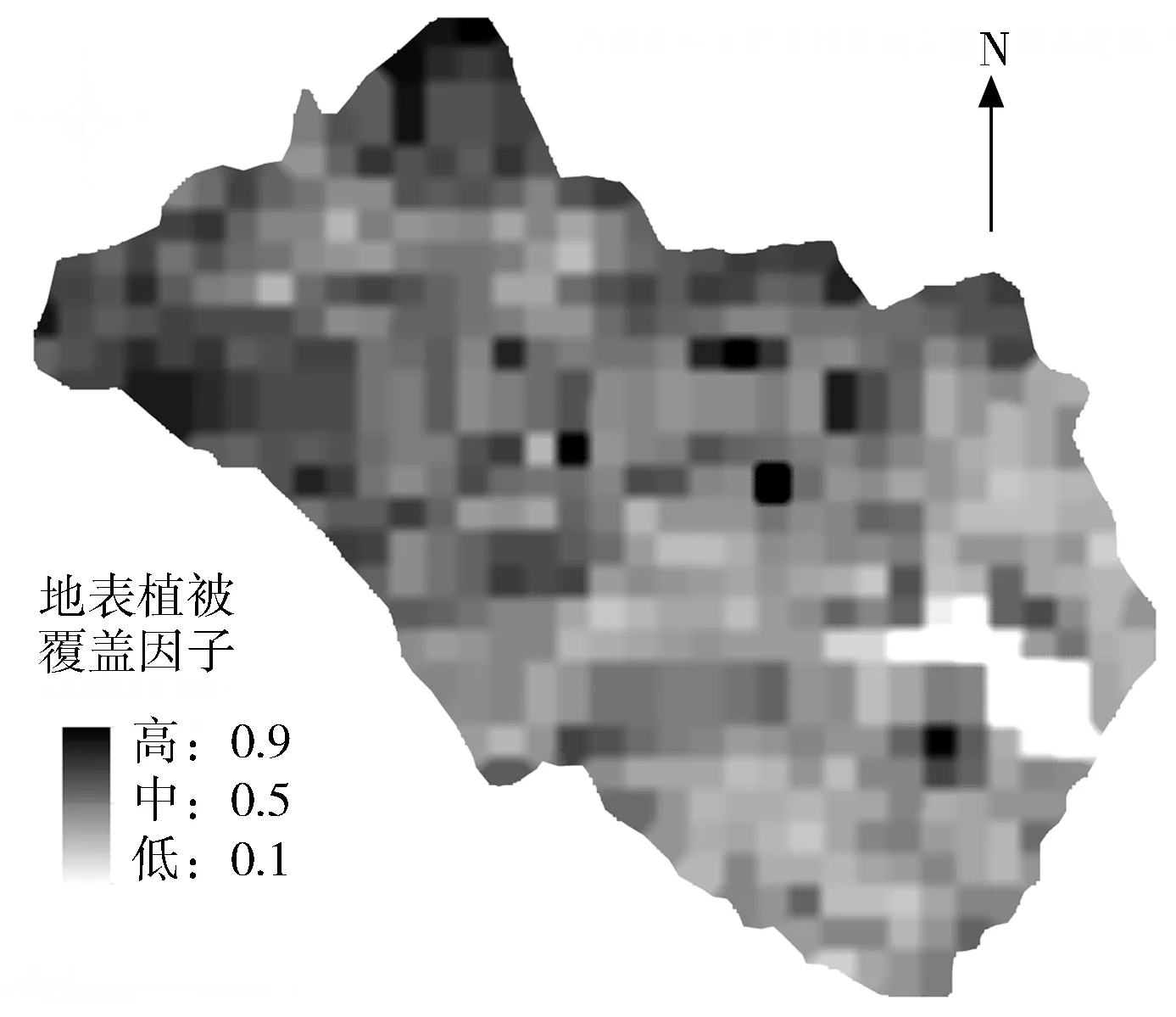

(4)地表植被覆蓋因子(C)。植被覆蓋度對生態敏感性具有重要影響,一般來說,植被覆蓋度越高,植物層次就越豐富,抗破壞能力就越強,生態敏感性就會降低[9]。在對光譜信號進行分析的基礎上,通過建立歸一化植被指數與植被覆蓋度的轉換信息,直接提取植被覆蓋信息。C因子計算公式為

C=(NDVI-NDVIsoil)/(NDVIveg-NDVIsoil)

(5)

式中:NDVIveg為植被完全覆蓋地表所貢獻的信息;NDVIsoil為無植被覆蓋地表所貢獻的信息。

本研究采用覆蓋全國的MODIS NDVI數據,來源于美國國家航空航天局的EOS/MODIS數據產品(http://e4ft101.cr.usgs.gov),空間分辨率為250 m×250 m,時間分辨率為16 d。由于大部分植被覆蓋類型是不同植被類型的混合體,所以不能采用固定的NDVIsoil和NDVIveg,通常根據NDVI的頻率統計表,計算NDVI的頻率累積值,即累積頻率為2%的NDVI值為NDVIsoil,累積頻率為98%的NDVI值為NDVIveg,再使用柵格計算器依據公式(5),計算植被覆蓋因子。根據治理前后的植被NDVI影像數據,形成治理前C因子分布柵格圖(圖5)及治理后C因子分布柵格圖(圖6)。

圖5 治理前C因子分布

圖6 治理后C因子分布

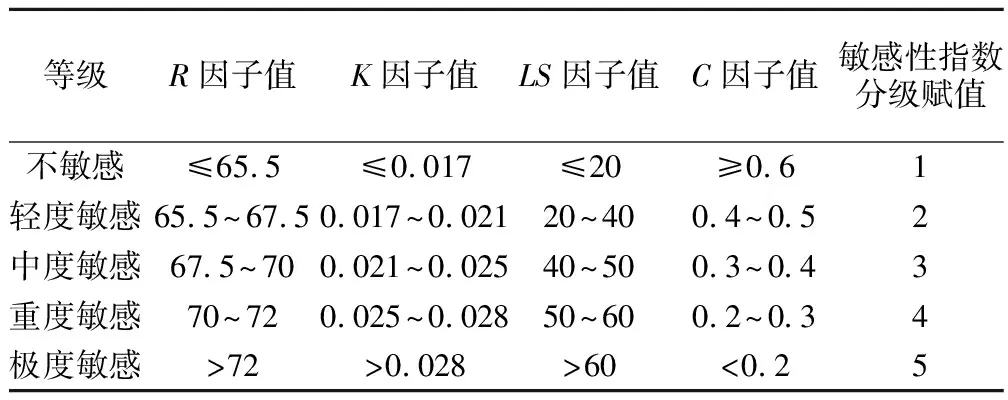

2.3 水土流失敏感性評價

(1)敏感性等級值。綜合采用自然分界法與相關文獻確定分級賦值標準參考值,根據研究區4個影響因子的分布區間,以突出區域特點和評價區域治理前后對比性為出發點,修正后確定各類影響因子的分級賦值標準和不同評價指標對應的敏感性等級值,見表1。

表1 水土流失敏感性的評價指標及分級

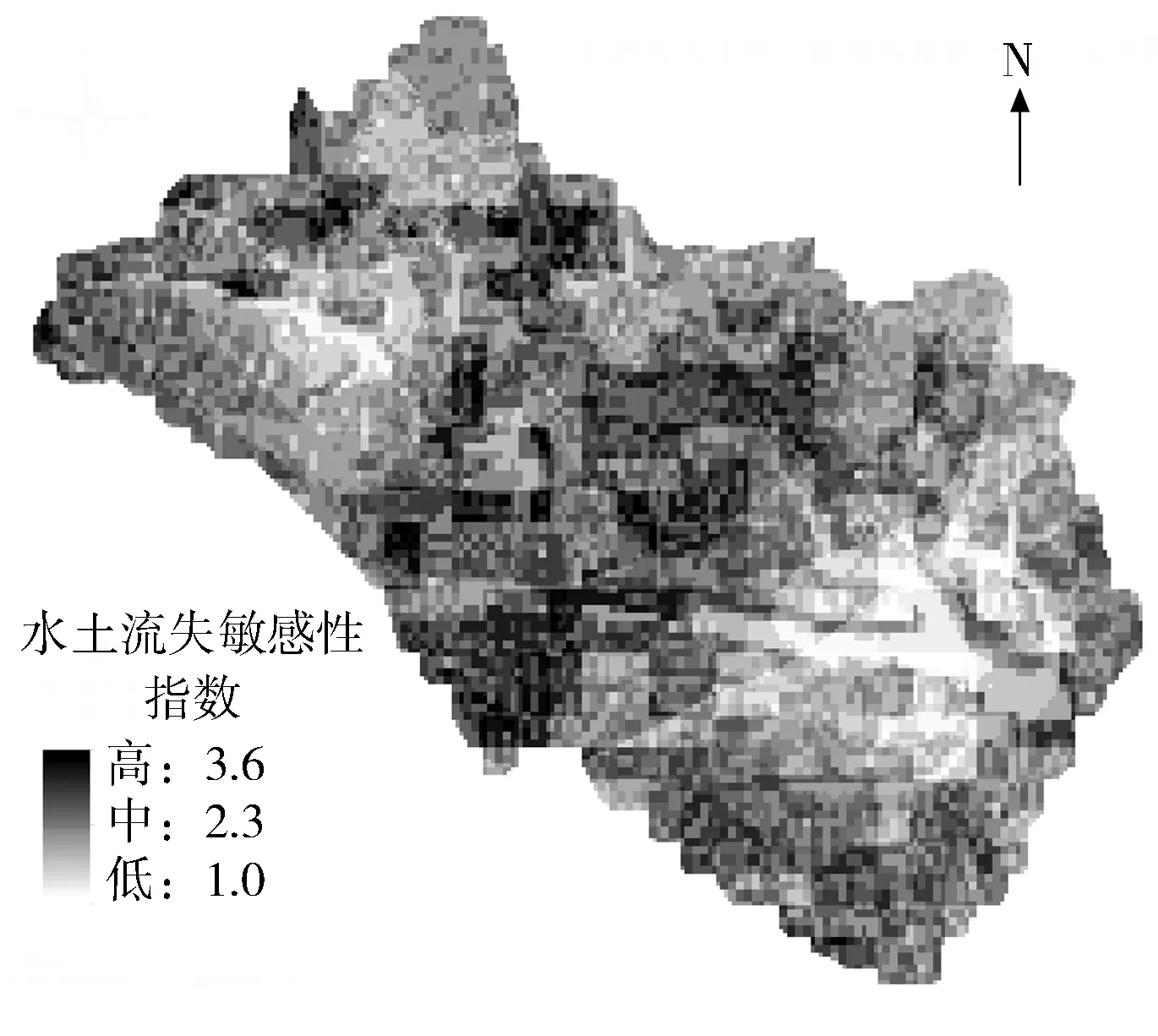

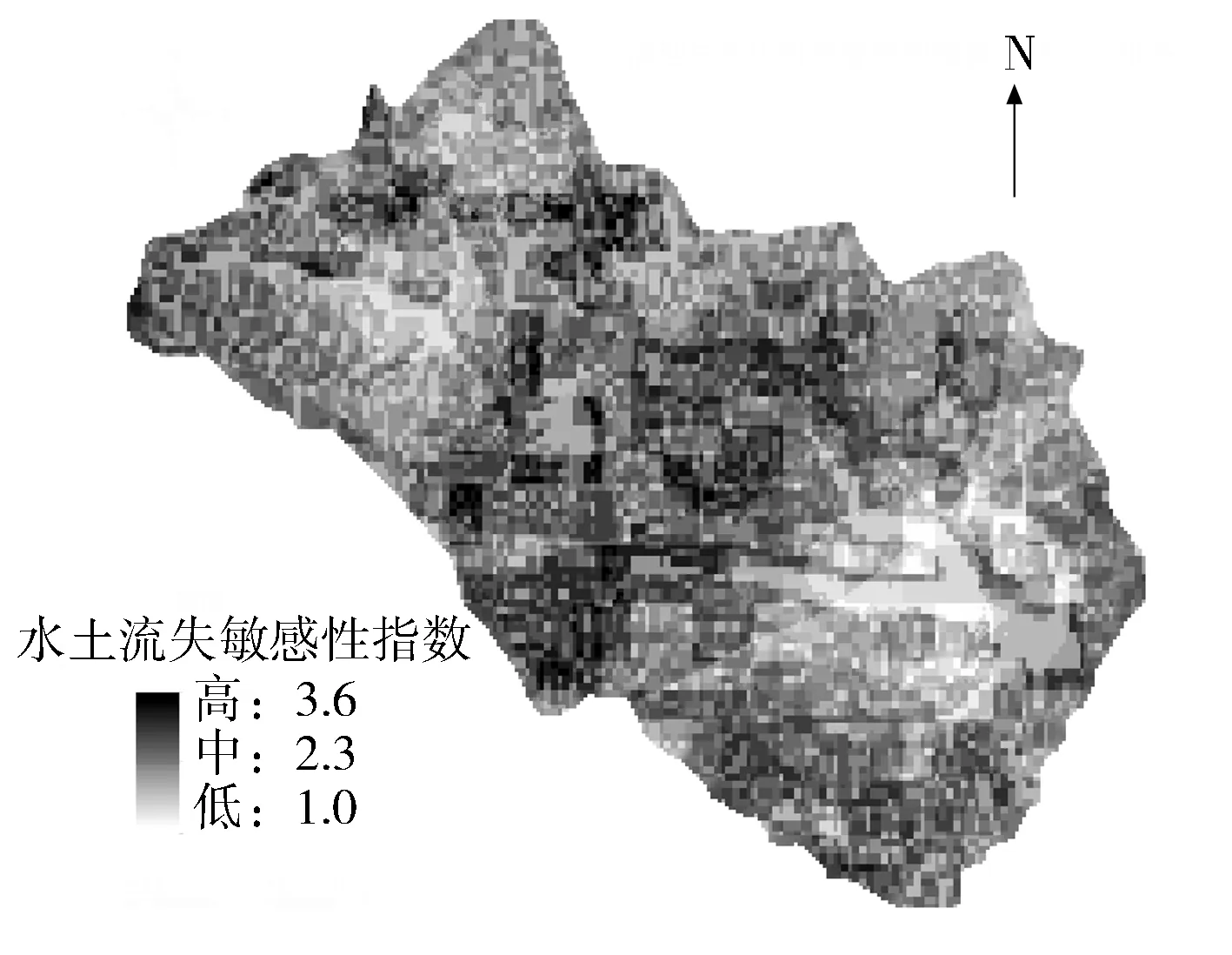

(2)模型運算。將4類評價因子柵格圖統一形成5 m分辨率的柵格數據,并按照表1進行敏感性指數分級賦值,以賦值結果在ArcGIS中利用柵格計算器根據式(1)計算得到水土流失敏感性指數。研究區治理前后水土流失敏感性指數分布見圖7、8。

圖7 治理前水土流失敏感性指數分布

圖8 治理后水土流失敏感性指數分布

3 評價結果

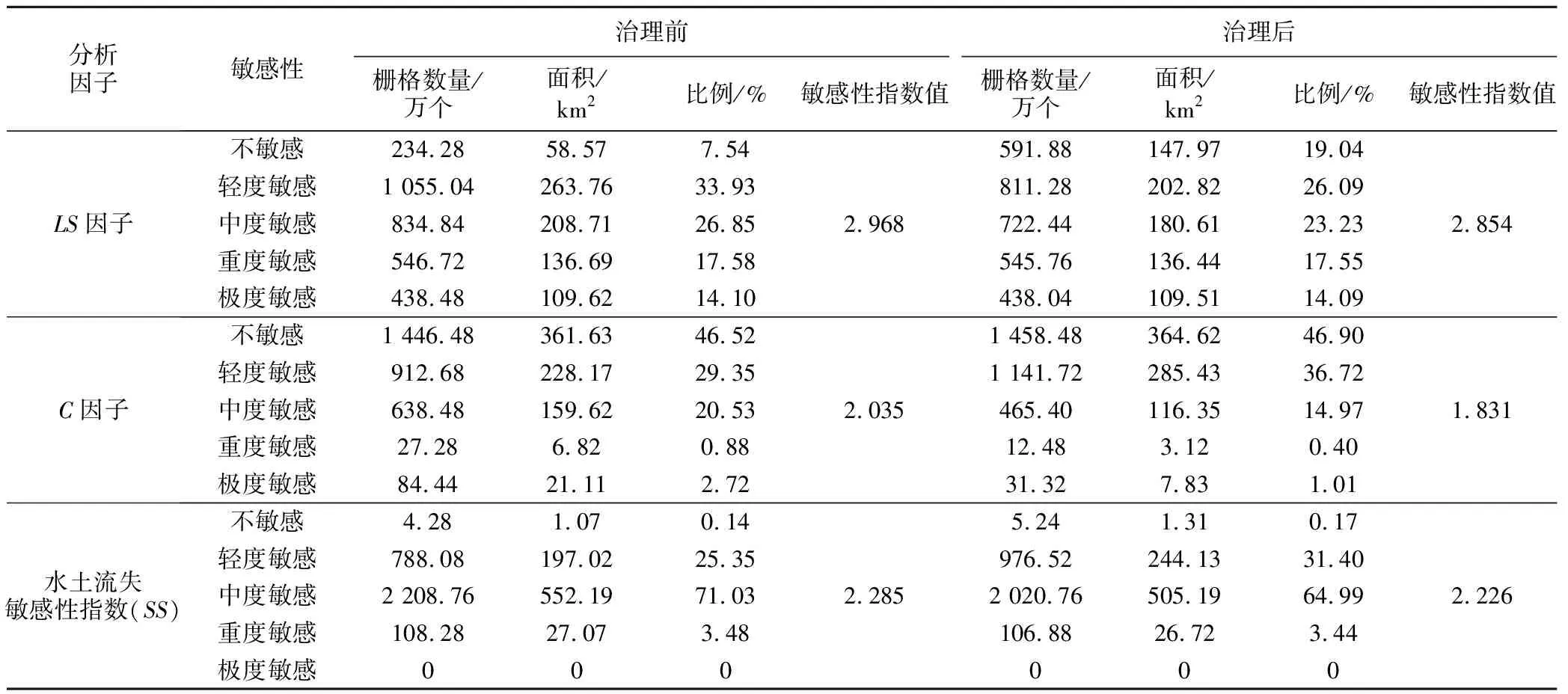

研究區治理措施實施前后評價因子中R、K因子變化不大,因此本研究主要分析研究區LS、C因子及水土流失敏感性指數的變化情況。利用計算得出的R、K、LS、C因子值,按照表1中的敏感性指數分級賦值表進行賦值,依據面積加權計算各因子敏感性指數,再利用4類評價因子賦值后的敏感性指數,根據式(1)計算得到研究區治理前后的水土流失敏感性指數,見表2。從表2可以看出,水土流失綜合治理工程實施后通渭縣牛谷河流域水土流失敏感性指數從2.285下降至2.226,LS因子敏感性指數從2.968下降至2.854,C因子敏感性指數從2.035下降至1.831,說明研究區內重度及中度敏感區面積均有顯著減少。

表2 研究區治理前后LS、C因子和水土流失敏感性變化分析

4 結 語

基于RS、GIS、物聯網監測技術進行生態項目監測,是水土保持監測行業未來發展的重要方向。目前,個別區域的小流域尺度的水土保持監測要么流于形式,要么主要依托國家重點監測項目,采用的監測方法較為傳統,以調查訪問、 資料收集和樣地定位監測為主,難以準確反映治理前后的水土保持效益。因此,探索小流域尺度的GIS監測評價體系及方法,研究現場實測結合遙感分析的數據獲取及處理技術,具有很強的現實指導意義。本研究嘗試利用GIS技術針對具體治理項目開展了小流域治理前后的水土流失敏感性評價,尚存在遙感數據精度不高、現場氣象監測等數據來源較少、通用計算模型與區域實際不完全匹配等一些問題,還需進一步展開相關研究,逐步完善水土流失敏感性評價的監測體系和方法。