間歇性降雨條件下遼西地區坡面細溝形態特征變化試驗研究

王英敏

(本溪市水利工程質量與安全監督站,遼寧 本溪 117022)

遼西地區是我國東北水土流失嚴重的地區之一。研究表明,遼西地區水土流失最嚴重的并不是降雨量相對較多的水蝕地區,而是受大陸性季風氣候、特殊的土壤和地質環境共同影響而形成的風水蝕交錯地區[1]。從侵蝕方式來看,細溝侵蝕是這些地區黃土坡面土壤侵蝕的主要方式,其在間歇性降雨作用下在坡面上形成、分叉、合并、連通,進而構成一個十分龐大的細溝網,使侵蝕作用加速并造成嚴重的水土流失[2]。本研究借助沈陽農業大學課題項目“間歇性降雨條件下黃土與覆沙坡面細溝形態特征變化試驗研究”,通過室內模擬間歇性降雨試驗,利用水文學、水力學及土壤侵蝕運動學等理論,研究遼西風水蝕交錯地區黃土和覆沙黃土坡面間歇性降雨條件下的細溝形態特征,希望能為當地的水土保持措施制定提供理論支持。

1 試驗材料與方法

1.1 試驗材料

遼西地區風沙作用強烈,特別是在春季風沙之后黃土坡面上往往會出現覆沙,對坡面的侵蝕特征造成影響。因此,研究中設置了原始黃土坡面和風沙過程之后的覆沙黃土坡面兩種不同的坡面開展室內模擬間歇性降雨試驗。試驗所用的黃土和覆沙均取自遼寧省朝陽縣小凌河流域上游河谷地帶的典型坡面。通過實驗室測定,黃土土樣為砂質壤土,干容重約1.35 g/cm3,含水率為45.3%;覆沙土樣為細沙,其細度模數為2.2~1.6,粒徑大于0.075 mm的顆粒超過85%,平均粒徑為0.25~0.125 mm。采用激光粒度儀測量試驗用土粒徑體積比,其中黃土的黏粒、粉粒、砂粒含量分別為11.20%、57.50%、31.30%,覆沙的黏粒、粉粒、砂粒含量分別為0.75%、15.45%、83.80%。

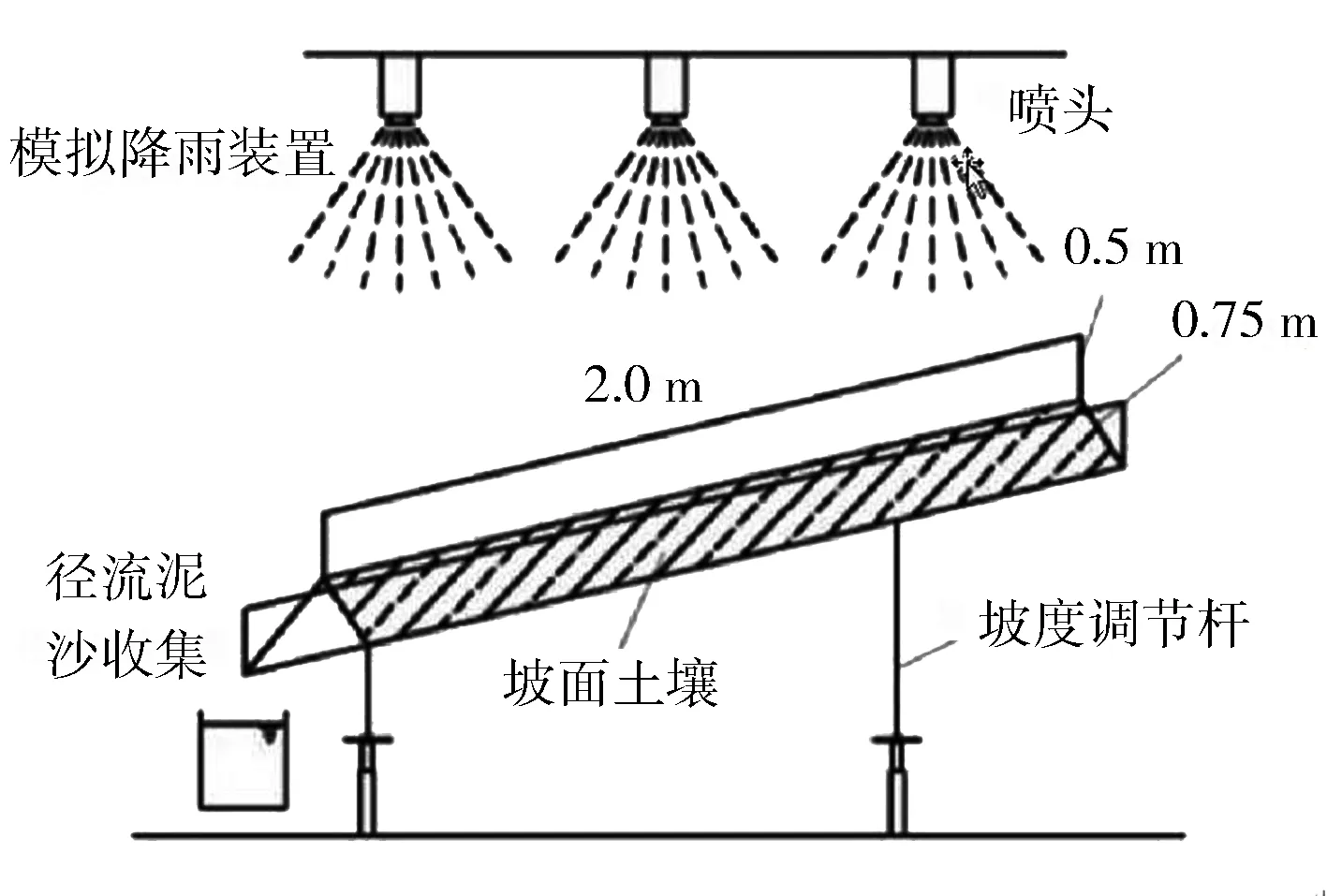

1.2 試驗裝置

本試驗地點位于沈陽農業大學水力學院水力學試驗室。試驗采用下噴式模擬降雨裝置。該裝置降雨高度為5.1 m,有效降雨面積為4.5 m×4.5 m,降雨強度可根據試驗要求進行調節(調節范圍為0.5~2.0 mm/min),模擬降雨均勻度較高(不低于85%)。試驗土槽為可移動式木質土槽,長×寬×高為2 m×0.75 m×0.5 m,土槽的末端連接集流槽,用于收集徑流和泥沙樣品。為研究坡度對試驗結果的影響,在土槽的兩側安裝有調節裝置。試驗裝置結構示意見圖1。

圖1 試驗系統結構示意

1.3 試驗設計

為模擬黃土坡面和覆沙黃土坡面的實際情況,按照如下思路進行試驗設計:在黃土坡面的制作過程中,首先在土槽底部鋪上一層細沙,以保證試驗過程中土壤水分可以均勻下滲,從而模擬天然坡面水分入滲情況,然后再進行填土。根據原狀土特征,將試驗用土的容重控制在1.35 g/cm3左右,前期土壤含水量保持均勻并控制在15%左右。土槽內裝土厚度設計為40 cm,按照層厚10 cm進行分層裝填。在距離坡頂40、80、160 cm位置的土壤表層以下10、20、30 cm處共設置3組9個土壤水分測定探頭,布置CR1000數據采集器及CS616土壤水分傳感器。覆沙黃土坡面和黃土坡面的設計類似,僅在黃土坡面上分兩次覆蓋厚度共2 cm的覆沙。

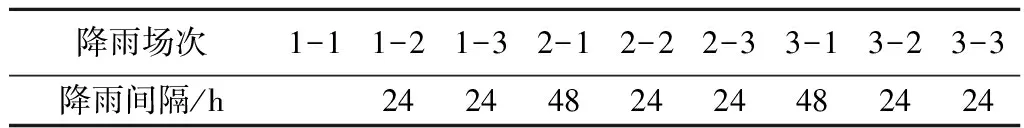

試驗于2019年4—5月進行,結合小凌河流域上游河谷地帶的典型坡面的實際情況,設計土槽坡度12°、降雨強度1.5 mm/min、降雨歷時60 min,以最大限度模擬當地自然降雨特征。每次試驗設置3個階段的降雨,相鄰兩階段之間間隔48 h,每個階段內設置3場降雨,每兩場降雨之間間隔24 h。因此,每次試驗共設計9場降雨。在覆沙黃土坡面試驗過程中,分別在第一階段和第三階段試驗開始之前覆沙1 cm。試驗降雨場次設計見表1。

在試驗過程中出現產流之后,記錄下初始產流的時間,并對產流過程進行細致觀察。收集集流槽出口處徑流泥沙樣,先用廣口瓶收集渾水樣,再用儲存桶收集其余渾水。在量測渾水體積后,過濾烘干稱量測定侵蝕量,采用換算公式計算每1 min的產流量與產沙量。將坡面以50 cm的間隔分為4個斷面,利用高錳酸鉀染料示蹤法測定各個斷面的徑流表面流速[3]。在每場降雨結束之后,利用直尺按照10 cm的間隔測定坡面細溝的深度、寬度和長度,在必要時加密測量以減小誤差。土壤水分采用布設在兩側的土壤水分傳感器測定。利用SPSS 21.0對試驗獲得的數據進行整理分析,獲得試驗成果。

表1 試驗降雨場次設計

2 試驗結果與分析

2.1 細溝形態參數指標

細溝幾何形態的基本指標為長度、寬度和深度,以此為基礎,學者們提出了諸多關于細溝形態的具體指標。本研究結合試驗實際情況,并借鑒前人研究成果,在細溝長度、寬度和深度指標的基礎上,增加細溝密度、細溝平面密度、細溝寬深比及細溝侵蝕量作為本試驗細溝形態研究的指標。其中:細溝密度為單位面積內細溝的長度總值;細溝平面密度為坡面所有細溝面積之和與坡面總面積的比值;細溝寬深比為細溝寬度與深度的比值;細溝侵蝕量為單位面積坡面上所產生的細溝侵蝕量,用產沙量除以坡面總面積獲得。利用試驗數據對細溝的相關形態參數指標進行計算,結果見表2。

表2 細溝形態指標變化統計計算結果

從表2中可以看出,黃土坡面在第二場降雨結束后,最長溝溝長達到最大值,即84.00 cm,此時最長溝的平均溝寬與平均溝深分別為5.06、9.45 cm;第三場至第九場降雨是細溝發育比較穩定的階段,主要表現為溝底下切的加深及溝壁在崩坍作用下不斷加寬;到第九場降雨結束后,最長溝的平均溝寬與平均溝深分別達到16.06、15.95 cm。在覆沙黃土坡面條件下,試驗開始后細溝的發育比較迅速,最長溝溝長在第三場降雨后即迅速增加至128.78 cm,此時最長溝平均溝寬、溝深分別為10.39、11.97 cm;之后,細溝發育速度明顯減緩,呈現出小幅增加的態勢,說明細溝發育基本穩定,最長溝溝長、平均溝寬、平均溝深在第九場降雨后發展為170、21.39、14.68 cm。兩者對比可以看出,第九場降雨結束后覆沙黃土坡面的最長溝溝長、平均溝寬和平均溝深分別是黃土坡面的2.02、1.33、0.92倍。結果表明,覆沙黃土坡面的侵蝕程度要大于黃土坡面,但在第三階段降雨前增加了1 cm厚的沙層,致使徑流在一段時間內不能直接接觸溝底,造成覆沙坡面的最終溝深較小。

選擇第一階段降雨結束(第三場降雨后)和全部降雨結束(第九場降雨后)兩個時間點進行對比,黃土坡面的細溝平面密度和細溝密度由0.10和1.11 m/m2逐步增加至0.16和1.18 m/m2,而覆沙黃土坡面的這兩個指標則分別由0.21和2.58 m/m2增加至0.36和3.57 m/m2。由此可見,覆沙黃土坡面的細溝侵蝕程度要大于黃土坡面。

細溝侵蝕量是細溝侵蝕形態參數的綜合體現,可以綜合反映坡面侵蝕的劇烈程度[4]。黃土坡面細溝發育特征并不是簡單的線性變化特征,而是呈先增后減的變化趨勢,在第三場降雨后就達到2.76 kg的極值。從細溝侵蝕量占總侵蝕量的比例來看,由第一場降雨后的9.65%,經過波動變化,在第九場降雨后達到74.50%,這說明,細溝的侵蝕作用是黃土坡面泥沙的主要來源。覆沙黃土坡面的侵蝕量無明顯變化規律,原因可能是中間進行了覆沙,但分階段來看,第一階段呈現出先增后減的趨勢,而第二和第三階段則呈現出逐漸減少的趨勢。

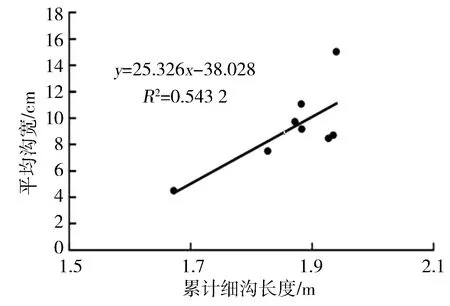

2.2 細溝形態參數之間的關系

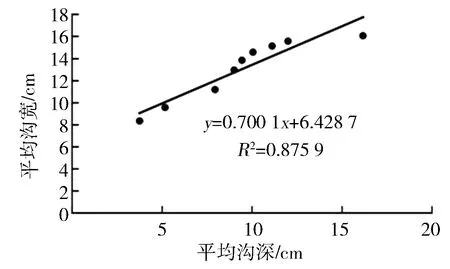

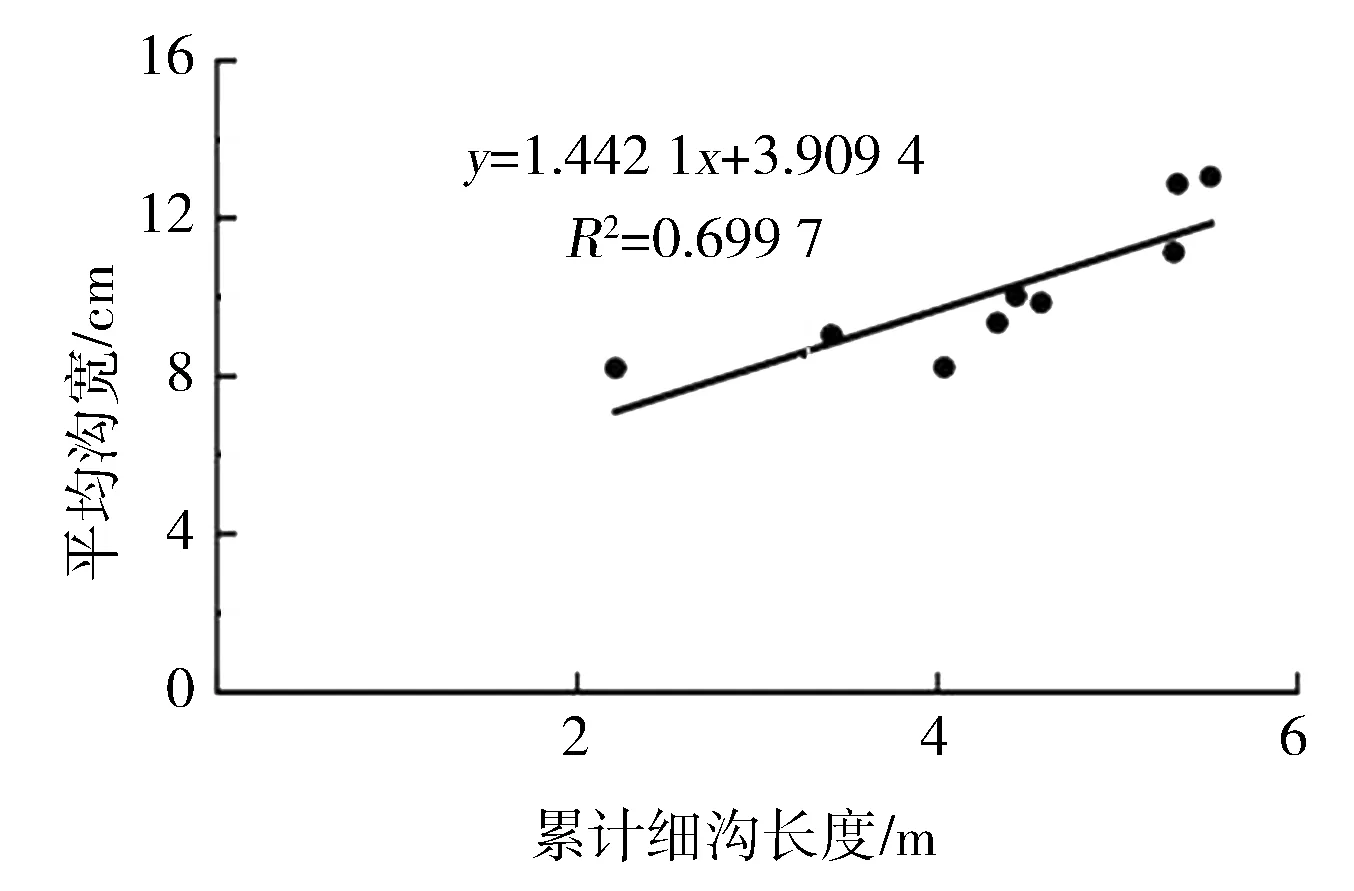

為揭示細溝形態參數之間的關系,利用試驗數據進行相關參數之間的相關性分析,以判斷其內在聯系,結果如圖2~7所示。由圖2~7可知,黃土坡面細溝平均溝寬、平均溝深與累計細溝長度之間均表現為線性關系,判定系數分別為0.543 2、0.877 1,相關性顯著;細溝的平均溝寬與平均溝深之間的關系也可以通過線性關系表達,判定系數為0.875 9。覆沙黃土坡面細溝形態參數之間的關系呈現出與黃土坡面類似的規律,平均溝寬、平均溝深與累計細溝長度之間,以及細溝的平均溝寬與平均溝深之間的關系,均可以通過線性關系表達,判定系數分別為 0.699 7、0.804 3和0.726 9。由此可見,細溝形態參數之間具有明顯的相互作用和影響,細溝形態參數變化是相互耦合與協同變化的結果,是坡面侵蝕系統能量的綜合反映。

圖2 黃土坡面細溝平均溝寬與累計細溝長度的關系

圖3 黃土坡面細溝平均溝深與累計細溝長度的關系

圖4 黃土坡面細溝平均溝寬與平均溝深的關系

圖5 覆沙黃土坡面細溝平均溝寬與累計細溝長度的關系

圖6 覆沙黃土坡面細溝平均溝深與累計細溝長度的關系

圖7 覆沙黃土坡面細溝平均溝寬與平均溝深的關系

3 結 論

本研究以遼西風水蝕交錯地區為例,利用實驗室模型試驗的方法,對黃土坡面和覆沙黃土坡面在夏季間歇性降雨作用下的坡面細溝形態特征變化進行研究,得到如下主要結論:

(1)前兩場降雨是黃土坡面細溝的快速形成階段,而后續場次降雨是細溝穩定發育階段,主要表現為細溝溝底的下切加深及溝壁崩塌導致的溝寬增加。覆沙黃土坡面在第三場降雨后發育基本穩定,其侵蝕程度要大于黃土坡面。

(2)黃土坡面和覆沙黃土坡面累計細溝長度、平均寬度和平均溝深之間均呈現出較好的線性關系,屬于一個相互耦合的協同作用系統。